版本1:《拯救亚当·斯密:一个关于财富、转型与道德的故事》

Saving Adam Smith: A Tale of Wealth, Transformation and Virtue

Jonathan B. Wight

金融时报/霍尔发布日期:2001年11月8号

著作介绍

About this title: Adam Smith...You've heard of him. The Father of Modern Capitalism. The Father of Modern Economics. English guy from the 18th Century. Coined the phrase, "Invisible Hand." Well, he's really disappointed in us. Tortured, in fact -- so tortured, he's come back to Earth, channeled through the body of an immigrant mechanic in Virginia. It seems Smith is tormented by our misreading of his "The Wealth of Nations", and how we use it to rationalize so many vile acts. And he's pained by how we've forgotten his equally profound work, "The Theory of Moral Sentiments," which focuses on the moral ...

版本2:《发现亚当斯密:一个关于财富、转型与道德的故事》

Found in Adam Smith: a wealth of stories and moral transformation

作者:强纳森.怀特

Jonathan B. Wight

译者:江丽美

出版社:台湾经济新潮社

出版日期:2004.07.27

著作介绍

如果「现代经济学之父」亚当.斯密(Adam Smith)回到现代世界, 他会作何感想?看到世人只知《国富论》里头「看不见的手」,却看不到他谈论财富时的道德观点,更不知他重视的其实是《道德情操论》,所关注的是人类幸福与道德的根源,他又会多么失望?

在本书中,他回到现代世界,和经济学博士生理查德德.伯恩斯经历了一连串的冒险,展开激辩,辩论自利不等于自私、他的经典《国富论》和《道德情操论》的真谛、他所说的「道德」究竟是什么、道德如何培养、惹人争议的全球化资本主义的功过、为什么企业应该道德与利润兼顾、亚当.斯密对人性的看法

在这本《发现亚当斯密》里,亚当.斯密就站在大家的面前——他坦然、犀利、专注而且诚恳,他用自己的话,来为自己辩护,也传达他真正的讯息。在企业规模越来越大、大到无法控制的今天,我们不但应该重新认识亚当.斯密,也该聆听他对现代经济世界的警言,还有所揭示的人性与真理。

来自各界的赞誉……

怀特的书简直太好了!说故事的技巧和商业畅销书《目标》(The Goal)不相上下,经济学的部分则更胜一筹。多几本这样的书,经济学对于大众来说,就不会是那么诲涩和忧郁的科学了。——Deirdre McCloskey,伊利诺大学芝加哥分校经济学、历史与英语杰出教授

有人曾说,非小说书籍让你获得知识,但小说可以给你智慧。强纳森.怀特就漂亮展现了这一点。怀特用一个娱乐性强、寓意深刻的故事,告诉我们如何可以拥有更好的生活、更美善的社会,而且用更宏观的角度——兼顾道德与实际——让每个人适得其所。这本书可以让任何年纪的人,尤其是学生,对于我们社会的未来,拥有更深刻、完整的看法。这是了不起的成就,也是很愉快的阅读经验。 ——Michael Ray,史丹佛商学院教授

这本书让我们用日常的观点,来看传统经济学理论应用在实际企业决策上,而且是用一种对社会负责任的全球化思维。那些谈论「看不见的手」却不了解它的道德意涵的人,可能都没读过这本书,也不会了解和亚当.斯密在营火旁促膝长谈的乐趣! ——Daniel J. Gertsacov,美国商业与社会责任论坛执行长

AD MaTY:【心得】发现亚当斯密--一段关于财富、转型与道德的故事

壹、原来,这是一本小说

初看书名,不明究理的我胡乱揣测着这本挂着「经济趋势」分类却又坐落于图书馆小说区,擅自认为着,什么?又是一本Adam Smith的传记类「经济学课本」!不过,在翻开了书页,迫不及待进入书中章节 ─ 一个倾盆大雨的Virginia暮晨、一栋郊区别墅、一位来历不明,身分启人疑窦的奇怪老人,还有书中主人翁,理查德‧伯恩斯...

奇怪!「难道是书衣跟书本错置了吗?该死的图书馆员竟然耍了我。」我暗自喃喃道。

这一切出现的太突然,让一个整天脑中尽是理论、数字、图表的经济系学生,抱着学习「经济学新知」心情来读书的我,颇感讶异。愚昧的我翻回「书前导读」,再次仔细瞧了一遍书后简介…于是乎,总算进入状况,很快的,我改变了心情,决定以「废寝忘食」追随Robert Langdon(注1)上山下海探寻「各类真相」的精神,来跟随理查德‧伯恩斯,体验一段关于经济、道德、正义与Adam Smith的故事。

贰、再次认识Adam Smith

书中巧妙利用「通灵」、「回魂」,把世人推崇的经济学之父从那启蒙运动初萌芽、工业革命兴起,百家争鸣的18世纪拉回了现代世界,以一个强烈的对比呈现出这个现代「亚当斯密」 ─ 其貌不扬的机械工老人哈洛,却有着缜密逻辑思考与宏博思想,以一口清晰理智的话语,意欲敲醒代表好似懵懂无知,早已偏离正道而不自知的现代经济学家 ─ 主角:理查德‧伯恩斯。

这位工人的外表与行为刚开始也许稍为蛮恨,有点无理,但是当老人开口自我介绍,接续着谦逊的说出了许多智慧的话语 ─ 如同曾经在世的Adam Smith一般,谦虚,不夸耀任何外在的虚荣头衔,洛哈道:「叫我…斯密。简单的斯密就可以。」,然而当下的理查德却是怀疑多过相信,难以相信这个哈洛是遭到「那个」Adam Smith附身…随着剧情的推进,理查德欲证实亚当斯密确实藉他人的身体来到现代,作者巧妙的安排主角问了十个有趣、特别的问题,其中几个问题让读者再次认识了这位大师不一样的生平佚事。

「你在哪里受教育?」查理问道。

「我的文法学校是在Hill Street上的。然后去上格拉斯哥大学。我深造的学位是在牛津大学的贝利欧学院,那真是个可怜的石灰质一般的地方!」

理查德从容的提出第七个问题,「你什么时候结婚的?」

「陷阱题!你明明知道我是个单身汉。」那声音听起来像是受伤,又有点渴望,但理查德没慢下脚步来思索这个,随即进入攸关胜负的题目。

「八,是谁说你『丑如恶魔』,而且是她见过最『漫不经心的动物』?」

「啊,那应该是……应该是瑞考伯尼夫人」他的声音变轻了。「我是她在巴黎的宠物。她真是爱我。我可不是像卡萨诺瓦那样的情圣,但是提醒你,有人说我像书呆子,并不表示我没有风光的时候。」…

理查德把最棘手的留到最后。「最后,你对吉普赛人有何了解?」

「吉普赛人?」片刻的寂静,然后是一阵年轻的欢呼。「那些吉普赛人?哈!当然了,我的绑架事件!当时我才三岁,在斯特拉森德烈城堡后头的田野里玩耍…」…

Adam Smith诞生于苏格兰County Fife的Kirkcaldy;如同上面「斯密」所言,Smith在大约3岁时,曾被一群吉普赛人诱拐,不过很快的便被他叔叔给救回。

Adam Smith在14岁时进入了格拉斯哥大学研读道德哲学,这个时期同时也发展出Smith对自由、理性的热情。之后Smith进入了牛津大学贝利奥尔学院;1746年离开牛津大学的两年后在Henry Home的赞助下,Smith开始于爱丁堡讲授修辞和纯文学,不过后来转而研究「财富的发展」;将近而立之年,第一次,Adam Smith阐述了经济哲学「明确而简易的天赋自由制度」,他后来将这些理论写入被简称为「国富论」的《国民财富的性质和原因的研究》一书里;1759年出版的《道德情操论》一书,则具体化了一部分Smith在格拉斯哥的讲课内容,这些研究主要是针对人类如何透过中介者和旁观者之间的感情互动来进行沟通。

Adam Smith的授课逐渐远离道德的理论,并将注意力着眼于法律学与经济学;之后Smith辞去了在大学的教授职位,于1764年到1766年的两年间遍览欧洲并在结束后回到故乡,接下来的10年,Smith专注于撰写他的巨作『国富论』,并于公元1776年出版!

两年后他获得担任在苏格兰的关税部长一职,让他得以和其母一同居住在爱丁堡;公元1790年7月17日,Adam Smith于故乡与世长辞,Smith生前无庸置疑的是一伟大的经济学家、哲学家,生后更是一位具体而行的慈善家(注2)!

叁、让我们展开一段关于经济与道德... 有点苦涩的冒险故事

作者Jonathan B. Wight将《发现亚当斯密》一书,分三大部分组成,第一部分的「财富」、及第二部份「转型」还有第三部份的「道德」。

由以上三大部分,大致可以勾勒出本书的纲要,借着自云「斯密」(其实是遭附身的工人哈洛)与主角理查德‧伯恩斯,同是经济领域的一份子,透过彼此的互动、辩论,年轻、才气纵横却有点骄气的理查德,逐渐发现,原来世人取撷于亚当斯密《国富论》中的道理,跟我们努力追求的财富,其实并不是Smith的最初衷!

主角理查德,受制于一个有着崇高地位却傲慢与野蛮的博士班指导教授赖堤玛,急欲完成他那受各方瞩目并有可能获得一个跨国企业组织 ─ 世化公司购买的论文,一组可以预测及降低风险的公式理论;在遇到怪异的「斯密」之后,遭遇了一连串阴谋与危机,于是,理查德带着斯密,踏上了一段由美国东岸到西岸的冒险旅行。

随着旅行的展开,在路途上的事、物、大自然和人类交相刺激互动下,斯密述说了许多思想、哲理及看法,刚开始,(以所学及经历之偏见)理查德仍激烈的与他还不甚信任的「斯密」攻讦着对财富及幸福的看法,但是,这也让我们了解到,人们是在追求财富的附加价值、人们从事经济活动最主要的价值在于利人及利己!我们讶异于财富和幸福并不呈现绝对的正向关系,而这讶异来自于我们长久以来对Adam Smith的偏见与误解。

旅途中的一段小插曲,是发生在内华达州,理查德看见了一场诡异的聚会,看似那城市中的菁英聚会,其实是一群(被附身)来自十七世纪的哲学家、思想家和作家 ─ 鲁索、修莫、奎内医生还有文豪伏尔泰!

一场原本因该是市长、校长、报社编辑及医生的赌聚,却成了思想家们争辩着真理的场所,诡异却逗趣的画面虽然是书中一幽默的安排,不过我们也看到了启蒙时代那些思想家们矛盾的心境,真理与事实往往不从人心,一切出自善意的想法和理论,只因与时代、社会习惯的相左,竟可能造成如此大的变化。

剧情来到最后,第三部份,终于可以深刻了解到人们对Adam Smith最大的误会与我们所遗漏的关于Smith的中心思想 ─ 道德!

肆、Adam Smith的眼泪 ─ 人们对于Smith的误解与遗漏

经济体中的每一个单位,在追求利润之余,必须要有竞争才会进步,而也只有竞争才是促进「效率」的办法,让市场自己决定需要什么与淘汰什么,藉以追求整个经济体的最大的福利;这是自由开放市场的本质,但那是外在的经济行为,单一个人的出发点又是什么呢?追求利润是对的,但背后人们的心态是「利」己还是「私」己呢?

一般来说,人们付出的劳力除了换取基本需求,另一动机则是拿多余的产出去换取别人的专业技能与服务,人与生俱来就有这种物物交换的习性,Adam Smith以这点来指出垄断的罪恶,垄断造成交易间的障碍,由于供给的减少,厂商免于竞争的情况下,造成某些特定商品价格的上涨,使得人们实际购买能力下降,反而更加戕害了穷人。

此外Adam Smith指出,让社会进步的方法,在于提供完善社会制度及基础建设的原则之下,让市场自由且专门化,如此才能促进社会生产力之上升。

关于关税问题,Adam Smith指出政府时常以国防或某些特定产业为由建立关税以保护这些产业,然此种保护特定产业的政策,其实也是使相关产业免于竞争,进而可能伤害本国经济体的行为,实乃因关税制度,迫使交易量降低,进一步生产力随之下降,流通商品将更趋减少,而衡量财富的关键在于货品的流通,而非货币的流动。

现代社会,商人口口声声谈利润,这却和Adam Smith口中的利润不尽相同, Smith的利润是有条件的,必须符合法治制度,在不违背正义的情况下才能达成,并且,Smith声称在短期之下企业的高利润对消费者而言是好的;但于此,高利润虽对消费者是好事,却必须满足,产业间没有进入障碍这个条件,这代表另一重要观念,如果今日某企业在短期内得到高利润,会诱使其它企业跟进与模仿,于是供给面就会增加,造成了商品购买价格下降,而原本的企业如果还要维持先前水平的高利润,就必须不断的改革与转型;所以在长期下,企业追求利润的效果是好的,但若违背了「没有进入障碍」(独占)这项条件,企业不需要改革与转型就能享有原本的高利润,这便是段首所述两者间最大的差异。

最后,Smith谈论到何谓幸福?如何达到幸福?幸福,就是感受到被爱、心灵的平和;财富无关幸福,除非真的贫穷到无饭可吃,没办法维持基本生存机能,不然追求多余的财富并不会使心灵更加平静,Smith曾举出「穷人之子」(注1)的寓言,说明其实大多数人在平时,都是处在心灵平和的状况,但是因为心中的迷思与外在诱惑,被自己内心所谓「比较心态」所引导,不断的竞逐,不停的追求虚荣心,那样形成的幸福,并非幸福,只是一短暂虚无的愉悦感。

当一个人太过热情于追求财富,Smith提出了财富的「边际报酬递减」,述明除非你是一最富有的人,否则将永远无法满足于现状(现状无法带给你心安),因此你将继续追着财富而行,但随着财富的累积,伴随而来的还有不安、恐惧、与贪婪,这使人们的道德观念腐化。

所谓道德的腐败,同情乃其一重要因素,Smith在此所谈之同情,乃指「同理心」,也就是想象与对方在相同处境下的感受,这种习惯性的同情,他称之为「恻隐之心」。

伍、后记

一个自由的贸易环境可以促进产出增加,不禁让人联想到近来选举热门话题中的「两岸共同市场」,窃以为,提出此方案的候选人,必是认为「促进对某方的贸易自由」还有贸易范围的「单向增加」,就可以使「交换」的机会提高,也就是货物的流动会越快、经济会更有效率。

然而由书中所言,却听到另一种不同的声音,我们确实都误会了Adam Smith,大家看到的,是表面的自由,却忘记了自由所必须拥有的先决条件,那就是健全的制度、公平正义的社会、还有社会道德的支撑;虽然,表面上,所谓的「两岸共同市场」会让台湾增加出口,但,显而易见的,中华人民共和国的制度不甚健全(人命贱如土)、社会充满不公不义的风气(常言道:风行草偃,然中共在上位者,乃一恬不知耻的蠢徒)、道德的沦丧(黑心产品处处流窜),这些在在都扭曲了「自由」的本意,也罢,中共何来自由可言?在台湾海峡、两国间的差异如此之广的情形下,如何去创造一个「共同」市场?如何服人心?

读完本书,我深刻体会到,为何现今还会有如此众多杰出经济学家声称数学公式下的经济学是没什么用的(毕竟纸上谈兵),也许该如此想,因为纯粹的数学无法将社会上诸多事实、因素加以量化,并且没有一个模型能百分之百完整预测运作模式,所以太过钻牛角尖于数学,反而忽视了人性,书中所谓「同情」和「道德的想象力」就是这股力量;当我们在运用模型作业之时,都已经假设人是理性的,造成经济学家在预测的时候往往忽略这些不定因素,导致预测的偏差。

尤记书中一语,惊醒梦中人:「花园里有一个很重的石头,但并不表示它是最重的…」此话乃言,演绎出的公式与模型固然有它理论上解释的能力,但却不是最终最佳的答案,若是忽略社会的习惯与人性,那么理论终究只是理论,无法与现实接轨,如是哉。

D.K. - 08.03.22 @ Taipei

AD MaTY:【心得】发现亚当斯密--一段关于财富、转型与道德的故事

http://admaty.blogspot.com/2008/03/blog-post_22.html

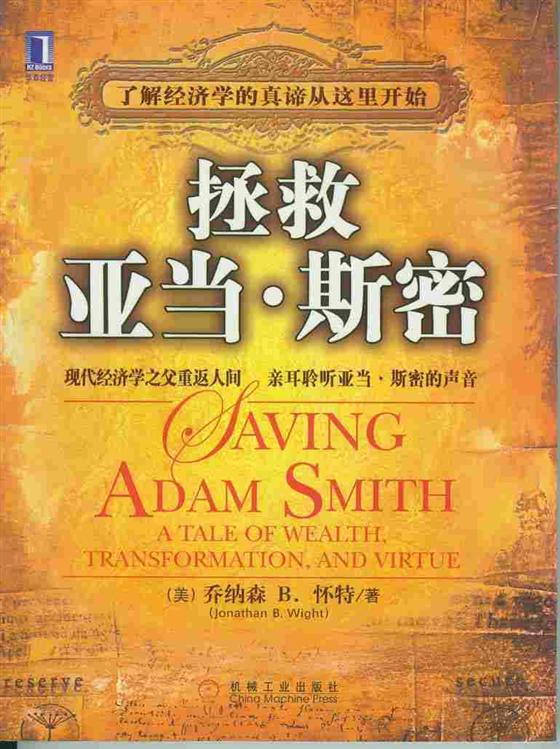

版本3:《拯救亚当·斯密:了解经济学的真谛从这里开始》

Saving Adam Smith: A Tale of Wealth, Transformation and Virtue

作者:强纳森.怀特

Jonathan B. Wight

译者: 彭一勃,罗全喜,范丽丽译

出版社: 机械工业出版社

出版年: 2004-01-01

拯救亚当.斯密特色及评论

《拯救亚当·斯密》一书试图以“学术”幻想小说的形式讨论这个问题。在书中,经济学之“父”引导读者探讨全球经济以及支撑其基础的道德根源。国际贸易和专业化是商业创造财富的基石,但斯密振聋发聩地警告说:自由社会和市场正在因为人们对基本原则的漠视——对公正及道德建设缺乏关注,而受到潜在的威胁。其中包含的重要因素关系到贸易体系在政府最小的干预下是否足以支持人类一代代的生存发展。

拯救亚当.斯密内容简介

现代经济学之父亚当·斯密逝世于两个世纪以前(1790年),但今天,他的灵魂却因他所看见地地球上发生的一切而不能安息,于是,他附身到一个弗吉尼亚的移民技师身上而重返人间。他栩栩如生地站在我们面前——不仅雅量大度、言辞尖锐,更是坦城率直、毫不妥协。他疯了吗?起初,博士研究生理查德·伯恩斯的确这么相。但在跟随斯密经历了一段令人心跳的冒险后,他发现了斯密关于市场的最深刻的见解。然而,伯恩斯与斯密能逃过重重劫难,最终将发现公布于天下吗?

拯救亚当.斯密本书目录

斯密的幽灵

前言

声明

第一部分财富

1 亚当复活

2 与拉迪麦尔的会晤

3 一桩危险的买卖

4 真正的亚当·斯密能站出来吗

5 关于走私

6 个人利益不是自私

7 与亚当·斯密同行

8 创造财富

9 穷人的儿子

10 唱歌的女人

11 财富与幸福

第二部分变革

12 追求利润

13 真情实意

14 致朱莉娅的信

15 一个吉卜赛人的故事

16 高朋满座

17 公正

18 启蒙思想之子

第三部分美德

19 内心的观众

20 一个似是而非的悖论

21 又一个新的范例

22 又是“看不见的手”

23 请更高的权威裁决

24 说再见

25 世化公司

26 后记

第四部分附录

附录A 亚当·斯密生平大事记

附录B 阅读指志

附录C 文献导读

致谢

注释

译者的王永民【媒体评论】

著作评论

怀特的书非常棒!情节引人入胜,关于经济学的论述更为精辟。再多几本这样的收,大众就不会觉得经济学像现在这样晦涩乏味了。——迪尔德丽·麦克卡罗斯基芝加哥伊利诺斯大学著名经济学,历史学,英文教授

我希望这本小册子可以把它的读者引导到斯密的原著里去,记住,是不可分离的两本原著,关于我们身边的“市场”与“道德”。——汪丁丁著名经济学家

绉妙的构思,优美的文笔。在享受阅读之快感同时,读者又体验了思想的探险。亚当·斯密的《国富论》如一场暴雨冲刷了人们的观念,而其《道德情操论》则像一缕和风,不断地吹拂我们的心灵。斯密和读者都应该感谢本书的作者。——何帆青年经济学家