中国“金融中心热”在逐步消退

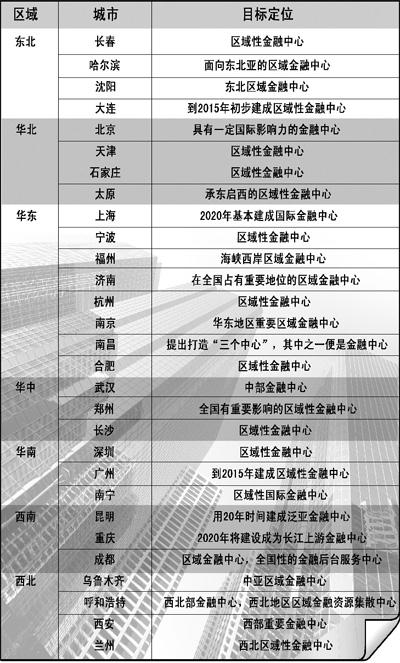

内地部分城市规划“金融中心”概览 (资料来源:相关省市十二五规划及媒体报道)

据中广网贵阳10月30日消息《贵州:“引银入黔”打造区域性金融中心》:根据“十二五”金融规划,2015年,投资300亿把贵阳建设成在西部具有影响力的资源产权交易中心和排放权交易中心,贵州将建立区域性金融中心。目前,贵州省金融办正在积极筹办各种金融高端会议,为贵州建立区域金融中心引凤筑巢,筑高地。“引银入黔”,将是贵州省金融行业发展未来几年的主基调。

中国地方政府最早出台政策性文件明确支持发展金融业的是上海市。2002年5月28日,上海市上市公司资产重组办公室和上海市财政局联合发布《关于加强服务促进金融机构来上海发展的若干政策意见》简称“金融十条”意见,这比2012年贵州提出“贵州将建立区域性金融中心”整整早10年!

据笔者观察,中国提出建立“金融中心”的城市达33个:上海、北京、天津、重庆、广州、深圳、大连、厦门、青岛、珠海、杭州、宁波、福州、南京、济南、武汉、长沙、郑州、合肥、南昌、成都、西安、兰州、乌鲁木齐、昆明、哈尔滨、长春、沈阳、南宁、昆明、太原、贵阳、四川南充市。国内北京、天津、上海、深圳、广州、佛山、杭州、南京、青岛、武汉、成都、西安、铁岭等13个城市提出建设金融后台服务中心。

各地建设“金融中心”就好像状元及第一样,开始金融资源的争夺战,从宣传造势,城市规划开始,地方政府对金融资源的争夺战从金融机构到优惠政策吸引,从金融前台到金融后台服务展开竞争,从政策层面转向地方立法层面,多个城市已提升到“国际”层面。

前几年,从媒体宣传造势看,北京、上海、深圳的争夺渐趋白热化。北京以“一行三会”(中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会)中国金融决策、监管中心的气势“挟天子以令诸侯”,金融业发展后发制人,政策措施力度空前;上海以坐拥中国经济总量的龙头老大,以上海证券所交易所为代表的成熟发达的金融市场体系,“十一五”时期,上海国际金融中心建设以金融市场体系建设为核心,以金融改革开放和创新为重点,取得显著进展;深圳以毗邻香港国际金融中心的优势,以特区先行先试的体制和在中国金融发展史上以100多个第一的金融创新“傲视群雄”!在这场金融中心的争夺战中,东部上海,北面北京,南方深圳演绎“三国演义”,地处西部的重庆以及成都、西安与京沪深声势浩大的舆论攻势相比,显得低调,不善包装自己。重庆雄心勃勃,成都暗自发力,西安不甘落后。西部金融中心究竟最终花落谁家,目前看来还充满悬念。

依笔者观感,中国“金融中心热”在逐步消退,理由有四:

一、2008年从纽约、伦敦爆发的世界金融危机让世界重新审视金融中心的功能和风险,金融中心光环不再。从媒体造势、理论研究、政策举措,中国金融中心热一浪高过一浪,形成于2008年金融海啸及华尔街海啸,纽约一直是美国这个金融帝国皇冠上的明珠,而现在已失去光彩,这里是次贷危机的源头,让世界看到了最多金融机构的破产。伦敦、新加坡、香港……这些曾经风光无限的国际金融中心们纷纷深受创伤,税收大幅缩水、房地产市场承受更大压力、实体经济受困……欧债危机影响持续增加,欧元区经济衰退,世界经济复苏缓慢,金融危机发生在纽约、伦敦等著名的世界金融中心,金融危机让人们全方位重新审视金融中心的金融政策体系、金融生态环境、金融监管、金融创新、金融风险等等一系列金融问题,从中汲取经验教训。

二、中央政府清理整顿地方政府融资平台,使有些建设金融中心举债的城市,客观上套上政策的缰绳。

一个城市建设与发展的瓶颈就是资金问题,许多城市为解决资金问题采取办法是设立地方政府投融资平台,包括地方政府组建的不同类型的城市建设投资公司、城建开发公司、城建资产经营公司等不同类型的公司,这些公司通过划拨土地等资产组建一个资产和现金流大致可以达到融资标准的公司,必要时再辅之以财政补贴等作为还款承诺,重点将融入的资金投入市政建设、公用事业等项目之中,特别是充分利用城市中日益短缺的土地资源,实现土地资产的保值和增值,为城市经营与管理筹集资金。为应对世界金融危机,中国政府于2008年底开始实施总规模为4万亿元的一揽子经济刺激计划,中央政府实际投入1.18万亿元,拉动地方和私人部门总共实现4万亿元的投资。在强烈的资金需求驱动下,地方政府除了变卖所有法律规定属于国家所有但归于当地控制的土地、矿产等各种资源之外,对外举债的手段也随着金融监管环境的变化而不断翻新,建设金融中心也是一个重要载体,但主要还是依赖土地财政,作为地方财政收入重要来源的土地出让金,2011年已经升至3.15万亿元,而2009年这一数字为1.59万亿元。为了经济可持续发展,转变经济发展方式,防范金融风险,中央政府清理整顿地方政府融资平台,有效防范投融资平台公司和地方政府债务风险,《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》(国发[2010]19号),2012年3月,中国银监会对平台贷款风险监管提出新要求,银行要按照“保在建、压重建、控新建”的要求,坚持有保有压和结构调整,对全口径融资平台公司要按照“支持类、维持类、压缩类”进行信贷分类,有效防范平台公司贷款风险。同时,严格控制新增贷款业务的发生,严把入口关。这对一些借建设金融中心举债的城市,客观上套上政策的缰绳。

三、互联网技术的快速发展,削弱实体地域性金融中心的价值,互联网的虚拟金融架构在未来甚至完全可能部分替代传统金融机构的职能。

随着互联网技术的发展,网络银行、手机银行快速普及,利用Internet技术,方便、快捷、高效、可靠进行支付、结算,通过Internet向客户提供开户、查询、对帐、行内转帐、跨行转账、信贷、网上证劵、投资理财等传统服务项目,使客户可以足不出户就能够安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。姚若屈先生撰文指出,我们所理解的“金融中心”作为一种地域性的存在,科技进步也在一步一步地削弱它的价值。一个很容易捕捉和感受到的简单实例就是:在基于互联网的股票交易软件诞生并得到广泛应用后,原来的股票交易大厅从门庭若市到门可罗雀,再逐渐销声匿迹。但是交易大厅的消亡并没有阻碍股票交易的旺盛增长。除了一般的信息技术手段以外,互联网也在削弱实体地域性金融中心的价值。互联网不仅是一种传递、交流的手段和沟通的途径,更重要的是互联网上可以建成功能完备的金融平台。信息科技的发展不仅大大降低了在不同地方的金融市场进行价格发现的难度,也使不同区域的金融市场融和在了一起。除了纽约、上海这样超大规模的国际金融中心以外,基于互联网的虚拟金融架构在未来甚至完全可能部分替代传统金融机构的职能。既然在以互联网为代表的信息科技时代,金融中心表现出越来越明显的集中趋势;那么在这样的趋势下,中国诸多城市抢建区域金融中心的企图实际上是逆潮流而动,最终只能是竹篮打水一场空。

四、依靠土地、金融资源建设金融中心形成“诸侯割据”,定位雷同、同质化、恶性竞争、浪费资源引发质疑,金融中心建设可持续发展需全面贯彻科学发展观。

面对中国“金融中心热”,社会各界本身也有质疑:中国需要那么多的金融中心吗?金融中心建设热该降温了!据新华社电总部位于深圳的综合开发研究院(中国·深圳)日前发布第四期中国金融中心指数。该指数显示,在国内外经济金融形势复杂多变的背景下,我国多城市的金融中心建设热潮居高不下。从该指数统计情况看,我国已经有31个内地城市提出了建设金融中心城市的目标,对这些城市在金融产业绩效、金融机构实力、金融市场规模和金融生态环境等指标上取得的成绩和不足进行客观评价,参与当期指数评价的31个提出金融中心建设目标的城市,其金融业增加值占地方生产总值的比重平均达到6.8%。其中上海、北京、深圳和杭州的比重超过10%,达到或接近先进国际金融中心水平。有关专家认为,这既显示了我国金融产业发展的积极态势,也引起了社会一定程度的担忧,综合引导各地金融中心建设和金融产业实现分层、有序发展成为当务之急。

从金融中心形成规律来看,大致存在两种模式,即自然形成模式和政府主导模式。初步观察部分城市金融中心建设定位雷同、同质化和恶性竞争,浪费资源。金融中心从来都不是“规划”出来的,更不是“概念”吹出来的,金融中心的形成条件大体有五个方面:一是雄厚的经济实力,金融中心要靠庞大的经济实体来支撑;二是高度集中的金融机构和发达的金融市场,金融市场包括货币市场、资本市场、保险市场、期资市场、外汇市场等等。金融体系越发达,金融机构和金融工具提供选择的机会就越多,金融服务就越便利周到,人们从事金融活动的欲望就越强,社会闲散资金就会吸收到生产用途上来;三是健全的金融法规和管理制度,宽松的金融管制;四是地理位置优越,有广阔的腹地作为金融服务的对象;五是拥有足够多的金融专业人才。其中地理位置、经济实力,金融发展是金融中心形成的三大基础要素。

“金融很重要,是现代经济的核心。金融搞好了,一着棋活,全盘皆活。”邓小平高屋建瓴指出了金融的地位和重要性。中共中央总书记胡锦涛在中央政治局第四十三次集体学习时他强调,要充分认识做好金融工作的重要性和紧迫性,全面做好金融工作,增强金融业综合实力、竞争力和抗风险能力,推动金融业持续健康发展。着力加强现代金融体系和制度建设,创新金融组织体系和发展模式,创新金融产品和服务,创新金融调控和监管方式。充分发挥金融服务功能,更加注重发挥金融配置资源、调节经济、服务发展的功能,更加有效地运用金融手段搞好宏观调控,推动解决经济运行中的突出矛盾和问题,保持经济平稳快速发展。

国内各地有一股金融中心建设热,表现出若干问题。几年前就有专家一针见血提出金融中心建设“第一、虚拟口号大于行动纲领;第二、对外宣示大于内部整合;第三、独立研究大于互动研究;第四、硬件建设大于软件建设;第五、战术研究大于战略研究;第六、技术分析大于哲学思考”,由于这些问题,形成了金融中心各自为政的局面。实际上,金融中心是一种关系和资源的整合、配置,它由资本、资金、项目、人文、都市、时空、地域等要素构成,商业银行、投资银行就是从事“钱”与“项目”的牵线搭桥,并将这两者相互联系起来,形成一种金融关系。

金融中心规划建设需要前瞻性的战略眼光,需要全面贯彻科学发展观,更需要脚踏实地一步一步建设。放眼世界,研究伦敦、纽约、法兰克福、巴黎等全球的金融中心的人力资源素质、监管环境、商务成本与商务环境、政府效率、税收优惠以及法治环境,建设金融中心着力点要从实际情况出发,从区位优势、资源禀赋、产业基础、人文环境、金融生态、体制和制度创新等等综合分析研究,先谋后动,作出明确的科学的全国性战略布局和规划,避免出现“诸侯割据”。

相关文论:

蔡律:北京、上海、重庆、深圳建设金融中心政策与路径比较(2006年)

蔡律:中国27座城市提出建设金融中心(2007年)

蔡律:论重庆建设长江上游地区金融中心(2009年)

重庆将加快建设长江上游区域性综合型金融中心

发改委发布十二五时期上海国际金融中心建设规划

贵阳市副市长王玉祥:打造有贵阳特色的国际金融中心

蔡律 2012年10月30日