香港“占中”运动,要研究的是政治、经济还是文化课题?

【核心提示】民主的本质是权力制衡;自由的根基是责任担当;法治的前提是敬畏法律!

1.问题的提出

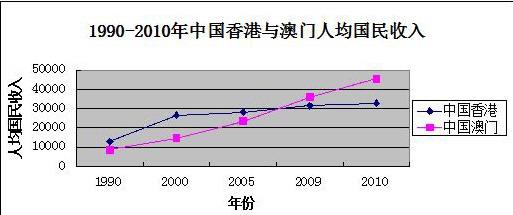

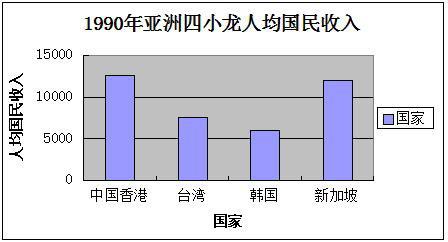

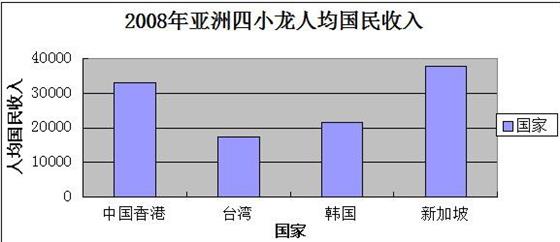

香港回归中国17年以来,“亚洲四小龙”(即Newly Industrial Economics,简称“NIEs”,即“新兴工业经济体”)出现了一个有趣的排位倒置现象,即“亚洲四小龙”的综合实力和人均GDP起初是港台领先、韩新靠后,现在排序倒置,新加坡领先于香港、韩国领先于台湾;而在酱缸文化中Z-Turn最厉害的台湾在四国家或地区的商品贸易、人均年收入、世界教育排名、失业率等各项指标的排名中已经敬陪末座了。那么,这些经济数据,能揭示什么样的有趣现象呢?

在政治领域,2014年3月份台湾发起了反服贸的“太阳花运动”,9月份香港发起了争普选的“占领中环”运动(两者性质何其相似,笔者把它们形容为“拆墙运动”),直接动摇了两地最高行政长官的执政根基。人们不禁要问,这里面有什么样的内在关联?又能揭示什么样的有趣现象呢?

2.东亚新兴经济体的对比

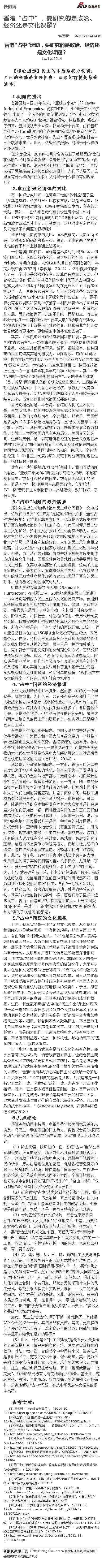

有一种观念或认识,在两岸三地的“体制控”圈子里(尤其是港独、台独那里)比较有市场,就是把香港、台湾最近些年的相对衰落,归咎于香港回归中国、台湾靠近大陆。譬如,一些人拿香港与新加坡这两个城市作对比,1997年回归之前新加坡人均GDP低于香港,而今天新加坡早就跃居其上了(如图1)。不禁要问,这些对比有道理吗?又究竟是不是问题的根源呢?

图1 香港与新加坡的人均国民收入对比(数据整理:硕士生 袁敏涛)

如果只做纵向简单的类比、而不做横向、纵向全面比较,这种观念的确能蛊惑人心。然而,至少有两个更具可比性的例子基本上就推翻上述观点。

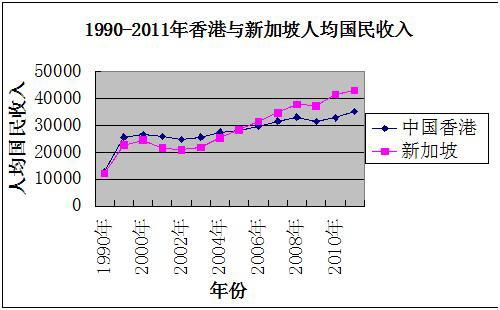

一个是澳门的存在(如图2所示)。同样是差不多时间回归中国,但澳门回归后,从回归前的落后、黑道横行的社会一跃转变为繁荣、清明的社会,人均GDP从回归前不到香港的一半变为现在香港的3倍(李俊慧,2014)。这个作如何解释呢?另一个例证是台湾的存在。就算国民党靠近大陆,但台湾总归没有“回归”中共吧?陈水扁时代不是去中国化、远离大陆么?但那个时候境况比现在更好么?而且台湾还实现了一人一票的普选民主化,可为何台湾这些年各方面的指标都沦为“四小龙”的末尾呢(图3、图4)?为什么它的一人一票不但没有消除腐败和实现经济繁荣,相反还普选出了陈阿扁这种巨贪呢?这又怎么解释?原来台湾玩民主,所谋的不是发展,而是政治操弄,玩的不是统一而是独立,有些台独分子似乎一生都在致力于“台湾大厦”的拆墙而非建设,好像他们活在世上就是为台独这件事,好像除此之外人类世界就没有更伟大、更积极的事值得他们去做了。

图2 香港与澳门人均国民收入对比(数据整理 硕士生 袁敏涛)

图3 1990年亚洲四小龙人均国民收入排名(数据整理 硕士生 袁敏涛)

图4 2008年亚洲四小龙人均国民收入排名(数据整理 硕士生 袁敏涛)

其实,可作反证对比的还有韩国和新加坡。其一,韩国的“直选民主”,一路走来也颇为艰辛,把多位总统送进了监狱,这在全球都极为罕见。然而,虽然艰辛,但韩国玩的民主切切实实是制衡权力、剪除腐败,它的“财阀经济+自由市场”或“财阀经济与大量中小企业的互动共生”成为“汉江奇迹”的一大亮点;与金家王朝相比,韩国在政治上也是一心一意地谋求朝鲜半岛的和平与统一。其二,新加坡的“一党完全垄断长期执政民主”,玩的是美英体制(美、英是“两党寡头垄断长期轮流坐庄民主”,三国的宪政性质极为类似)下的自由市场经济,既鼓励个人竞争,又充满人道关怀,新加坡把社会救助和个人自强较完美地结合起来,成为全球化时代治国兴邦的典范。

需特别指出的是,与台湾、香港的内耗民主不同的是,虽然新加坡、韩国的经济发展模式和国家治理模式大不相同,但他们真真切切有一个共同点,那就是,两国都是多党制却不那么极端地操弄政治,是“合力为善举”,不倾轧、不内讧,其民主宪政被全力用来谋求发展和权力制衡。实际上,考察美国的民主宪政历史,美国今天的文明、进步与宪制,是一群有着清教伦理的社会民众理性推进的“底层设计”与也同样具有上帝观念及清教伦理的美国建国者的“顶层设计”共同“建构”出来的,体现出一个在清教伦理(一种非正式制度约束)规范下利益博弈的理性过程,不是政治操弄。

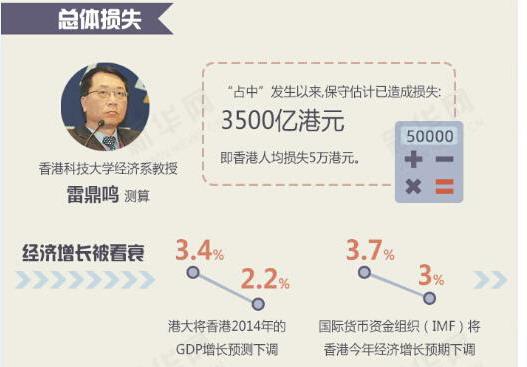

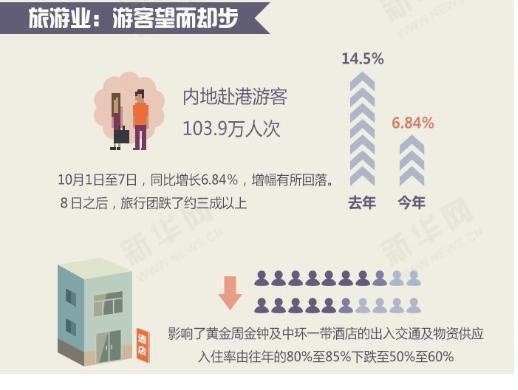

建立在上述较系统的对比分析基础上,我们可以清晰的看出,“亚洲四小龙”中“两极分化”背后的根源,不是有没有民主、或有什么形式的民主、或有多大程度上的民主,而是其中“一极”利用民主来操弄政治、实施拆墙,另“一极”善用民主来制衡权力、推进建设。孰好孰坏,高低立判(如图5、图6、图7、图8、图9所示,“占中运动”给香港经济社会发展带来的巨大损失;数据整理:硕士生 袁敏涛)。

图5

图6

图7

图8

图9

3.“占中”问题的政治实质

郑永年最近在《地缘政治和民主秩序问题》一文中指出,近现代的西方“民主政治”是随地缘政治扩张(通过占领或殖民地)而扩张到非西方世界,也就是西式民主的扩张是西方地缘政治秩序扩张的产物。与此同时便是西方资本主义的扩张,资本主义扩张对民主化更有推动力,因为资本主义的经济发展在许多非西方国家或地区里造就了大量中产阶级以及社会利益的分化,人们的民主意识也相应提高,并成为这些非西方国家或地区内部民主化动力与观念。但是,由于从西方到非西方越来越不具备与民主相适应的社会文化基础,因而这种伴随着地缘政治需要而扩张的民主过程,在实践中显露出了大量的危机,造成了大量国家的动乱、暴力冲突、族群撕裂甚至内战,也导致局部地方的地区政治秩序解体却没有建立起类似于西方的民主政体,进而激化了地区冲突与动乱。

哈佛大学教授塞缪尔·亨廷顿(Samuel P. Huntington)在《第三波:20世纪后期的民主化浪潮》一书中特别强调西方民主是西方文化的特有产物,传播到其他国家需要有相应的文化土壤相适应。譬如,亨廷顿说到,“现代民主是西方文明的产物,它扎根于社会多元主义、阶级制度、市民社会、对法治的信念、亲历代议制度的经验、精神权威与世俗权威的分离以及对个人主义的坚持,所有这些都是在一千多年以前的西欧开始出现的”,而东亚包括日本在内在150年前全然还没有这些观念,即便是今天,在港、台社会里又具备多少亨廷顿所列举的价值观念呢?根据亨廷顿的理解,民主只是一种更加尊重人性、更加符合平等正义原则的决策理念和方式,它只能解决决策程序问题,那么,“占中”运动中无论政治精英、民众还是那些学生,他们当中又有多少真正知道民主的价值观及信仰并真心实意的加以认可和尊重?基于这些问题,亨廷顿极具预见性地拷问,如此简单的移植,“现代民主在多大的程度上可以在非西方社会中扎根?”

4.“占中”问题的经济根源

上述问题判断起来并不复杂,然而接下来的另一个问题是,既然如此,为什么港、台有那么多民众和社会底层人数越来越支持甚至参与到“拆墙运动”中来呢?为什么同情或持台独、港独观念的人似乎越来越多了?要回答这个问题,不是那么容易。但至少有很多的研究表明,虽然这与两岸三地公民的民主意识增强有关,但实际上还是经济因素占主导。

首先是区位优势渐失问题。中国大陆的越来越开放,使得香港这个作为西方和中国大陆商品交易的一个贸易中转地逐渐正在失去地缘优势。香港积淀的问题本身,核心不是“行政长官是否由一人一票普选产生”,而是在快速变换的大时代在世界贸易格局中大陆经济崛起自主话语后香港被快速边缘化的问题(吕厂衣,2014)。

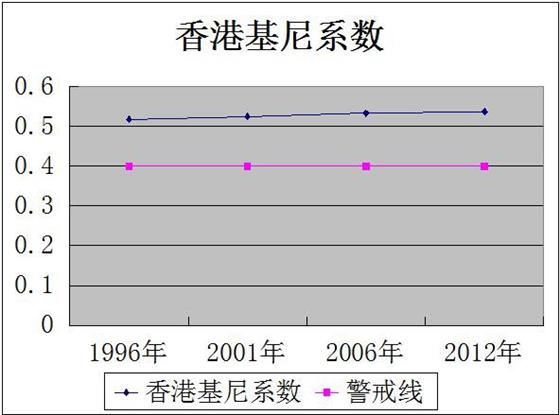

其次是经济政策扭曲问题。一方面,香港人回归以来过度沉迷于地产和金融的快钱,但失去了失去了贸易作支撑根基,再好的金融与地产都成了无源之水,相反导致香港社会阶层固化,贫富悬殊加剧;另一方面,陆、港的垄断资本或权贵资本的确创造经济的繁荣,但客观上同时也扩大了人们之间的贫富差距,加剧了两极分化,导致了族群撕裂和阶层分裂,并产生马太效应、迅速固化。可以说,陆港两地垄断资本和权贵资本其对大众尤其是社会底层人物的伤害如出一辙,两地普通公民的上升空间变得越来越狭窄,仇恨的种子因此埋下。以房地产为例,陆、港两地的房地产开发模式几乎是同一种扭曲的制度操纵:少数权贵资本、垄断资本结合权力(甚至国有资金),用民众过去、现在和将来数十年的血汗钱,聚沙成塔,以前所未有的惊人速度掠夺全社会财富。高地价、高房价的合谋垄断,创造的不是竞争力和经济活力,而是对地方经济的绑架,是许许多多家庭在焦虑、困顿甚至桎梏中难以喘息(如图10所示)。此时,阴谋家、政客们不失时机地祭出民主的大旗,利用民主的幌子实施其阴谋勾当。很多民众,尤其是一班学生,虽然一腔热血和满腹理想,看上去似乎在用“高、大、上”方式表达利益诉求,但其实已经偏离了民主、宪政的法治轨道,被当着棋子在前面冲锋陷阵而恍然不知,因为闹独立搞分裂就从来跟“民主、自由”一毛钱关系都没有。可以这么说,台湾的反服贸运动、香港的争普选运动,其实与内地的群体性事件一样,百姓们骨子里并非追求民主、自由,而是宣泄对“贫富差距扩大、上升空间受阻”的不满,是对“自己的生活境遇变得相对更差”的焦虑,是对“丧失了优越感”的酸楚。

图10 近年来香港社会的贫富差距

5.“占中”问题的文化现象

上述问题其实又是一种特定的文化现象。怎么说呢?稍微细心点你就会发现一个有趣的现象:那些台面上“民主、自由”嗓门叫得最大的人,常常也是背后说谎、欺骗、耍阴谋最凶的人。因为中国人素有热衷于政治斗争的传统,展示出了惊世骇俗的全然服务于政治而非重商的狡黠与算计传统。从明朝东厂西厂的特务组织及密探情报网络,到“文革”的政治倾轧与伦理沦丧,熏陶中国人的是一套套成体系的厚黑学以及绝伦逸群的酱缸文化、窝里斗文化。在这种文化背景与社会环境下,“天下为公”的敬畏观念、契约意识和公共精神不可能建立起来,国人从文化基因上就难以融合西方信仰传统及其社会伦理(中国人的道德观念和契约意识与西方有着根本的分野)。于是,尽管某些“民主斗士”拥有现代政治理论甚至从事政治研究,骨子里却不谙民主的真谛,不明宪政的价值基础或信仰根基。进而,我丝毫不奇怪“占中”的“民主斗士”身上体现不出一丝一毫的社会责任意识和超越个人狭隘眼界及个人直接功利目的公共精神,看上去像是一群流氓主义者绑架香港民主改革。相反,我看到不少人鼓噪民主,不是因为他明白民主有多好(其实越是追求民主,身上的责任与负担越重),而是因为他们自己没有掌控权力,没有捞到财富,不是既得利益者。这是一种劣根性,是柏杨笔下的“丑陋的中国人”,就这么简单。

进一步地,如果西式民主是西方文化的特有产物,那么是否可以这样认为,倘若践行西方民主、让港台民主既具备西式民主的形又更有西式民主的神,是不是意味着先要耕耘能与西式民主相匹配的文化土壤?答案是不言而喻的。譬如,会通“协商共识”这样的民主文化就是十分紧迫且至关重要的:“民主制度的基石是共识,共识通常是一种特定形式的一致,它意指广泛的一致,为许多个人或团体接受;其次,它是根本或基础性原则的一致。基于共识的框架下,不论是政党、政府还是其他主要的利益相关者,愿意通过协商或讨价还价的方式作出决定和妥协,而非激烈的抗争和冲突。”(Andrew Heywood,安德鲁•海伍德《政治学》)

6.几点结论

透视英美的民主特质,审视早些年拉美国家及近年来埃及、乌克兰、泰国等国的民主暴力,再检视台湾“太阳花运动”、香港“占中运动”的民主乱象,不难得出以下几点结论:

(1)除去阴谋、破坏性的一面,香港“占中”当然也具有积极的、正面的意义,我不能也不打算对此加以否定。至少,这有助于特区政府和中央认识、理解并正视香港市民的诉求,想办法增进彼此的互信,促进香港营造良好的政治、经济和社会环境。即便是基于国家安全、主权统一和恐怕造成示范效应等考虑而不能立即、全面开放民选,也可以从中看到并深刻理解“产权保护”、“自由市场”、“权力制衡”等价值对社会公众的无比重要性。

(2)研究香港“占中”从发起到运动的整个过程,我们看到更多的不是理性、不是呐喊,而是相互倾轧、彼此内耗;香港“占中”表面上是争取普选民主的政治问题,但根源是经济问题,本质上也是一种国人特有的文化现象。

(3)专制固然不是什么好体制,笔者也举双手同意“民主理应成为全人类共同的价值取向”,但是,历史和现实都告诉我们,政治的文明与进步不取决于多党制、“一人一票”普选这种形式化的东西,而首先取决于“宪政精神+理性博弈”,选票是博弈的一种手段和实现民主的一个工具,仅此而已,它并没有超越一切的伟大,也没那么神奇,更非灵丹妙药。

(4)英、美、德、法、日、韩、新的民主历史与进程也可以印证,世界各国民主的实现方式并不全然相同,不存在关于普选的所谓“国际通用标准”。“一人一票”的概念是每人的确拥有一票,然而“总统的当选”或“重大国策的通过”并不取决于这“一人一票”。不过,尽管如此,我们却能从他们身上看到一个共同点,那就是无论采取什么样的民主形式,都能从很大程度上实现权力制衡——民主的实质性问题,这个才是问题的关键。因此,笔者主张,民主的本质是权力制衡,不一定非得“一人一票”选举这种形式化的东西,也绝非“少数简单地服从多数”。历史上,“多数人的暴政”可谓罄竹难书。

如此,民主在“普选”的幌子下被一味地操弄,其结果就跟今天的港台一样,其结果只有更糟。其实,更血腥的例子都已经层出不穷了,难道乌克兰的分裂、内战与血腥冲突还不能给我们足够的警示?

(5)那么,什么是对“民主的建设”是最重要、最紧迫的?那就是开垦一块民主的文化土壤,建立对宪政精神的信仰。对陆、港、澳、台的整个中华民族来说,当务之急是要耕耘民主、宪政的文化土壤,强化与英、美、德为代表的传统主流信仰进行文化会通,培育契约意识和公共精神,建立、维护和捍卫法治传统,而非一蹴而就期待“一夜变天”,那样的结局极有可能使浩劫而非福音。基于此,笔者主张,法治、自由市场、权力制衡、契约精神和产权保护,是彻底解决“占中”问题,实现中华民族伟大振兴的根本出路。

参考文献:

[1] 李俊慧:“比较香港与澳门”,(

[2]张五常:“澳门搞的是一盘生意”(

[3]张五常:“请挽狂澜于既倒——致董建华先生(之一、之二、之三、之四、之五、之六)”,(

[4]Milton Friedman, “Hong Kong Wrong”, Wall Street Journal, 6 October 2006, (

[5]郑永年:“地缘政治和民主秩序问题”,《联合早报》,(

[6]吕厂衣:“历史的蝴蝶效应,香港和威尼斯共和国的比较,贸易城邦的兴起与衰落”,(

[7]塞缪尔•P•亨廷顿:《第三波:20世纪后期的民主化浪潮》, 欧阳景根译,中国人民大学出版社,2013.04

[8]吾非羊:“民主:回到共识 回归理性”,(

[9]彭小兵:“城市拆迁冲突公共治理的文化价值视域”,《重庆大学学报》(社会科学版),2011年第3期,第30-38页

[10]彭小兵:“儒家价值观下的‘宪政’不是宪政”,(

[11] 彭小兵:论“中国梦”与公共精神的培养,见:吴康明,张四平主编:《“中国梦”与政府建设》,北京:光明日报出版社,2014.4:119-122

[12]彭小兵:“改革靠‘顶层设计’还是‘底层推动’?——从美国民主宪政的经验谈扩展基层民主的重要性”,(