藏传佛教佛像源流与演变

翟智高 撰文

(欢迎转载,转载时请注明出处 )

公元七世纪,佛教传入中国西藏,十世纪后半期俗称喇嘛教。藏传佛教曾对藏族地区及信仰地域的哲学、政治、文化、艺术、历算、医药、建筑乃至人们的生活习俗、心态都有过直接和巨大的影响。

藏传佛教艺术是西藏化了的佛教艺术,是西藏本土艺术对印度、汉族佛教艺术的吸收和融合,在其形成之早期还吸收了尼泊尔、克什米尔、吉尔吉特等艺术风格。一千多年宗教与艺术的历炼,终于在世界屋脊形成了独具雪域高原特色为世界瞩目的藏传佛教艺术。

佛教开始在西藏出现,是在吐蕃王朝第二十九代国王拉·托托日年赞时期。到了吐蕃王朝第三十三代国王松赞干布时期,佛教受到王室的扶植。松赞干布派遣其大臣吐米·桑博札等十六人到印度学习梵文和佛法,回来后创造了西藏文字并翻译了一部分佛经。松赞干布也先后从尊崇佛教的尼泊尔迎娶了赤尊公主,从唐王朝迎娶了文成公主,并建立大、小昭寺,供奉二位公主带来的本尊释迦牟尼佛像,藏传佛教和藏传佛像也逐步传入大唐王朝。到了八世纪中叶,藏王迟松德赞迎请寂护菩萨与莲华生大师由印度入藏,兴建桑耶寺并大力倡佛,于是佛教在西藏得到了空前的发展,也逐步传入内地。

汉传佛像追求佛像造型完美理想化,形象汉化。佛像庄严肃穆,服饰完整,清纯端庄,神态安详。面相丰满而圆润,庄严典雅,衣裾自然流畅而优美。

藏传佛像与汉族佛像有着很大区别,藏传佛像分为七个类型,即:祖师系、佛系、菩萨系、佛母系、罗汉系、护法神系和财宝天王系。藏传佛像中也有观音、文殊、普贤等菩萨等,但形象和汉传佛像体系不完全相同。

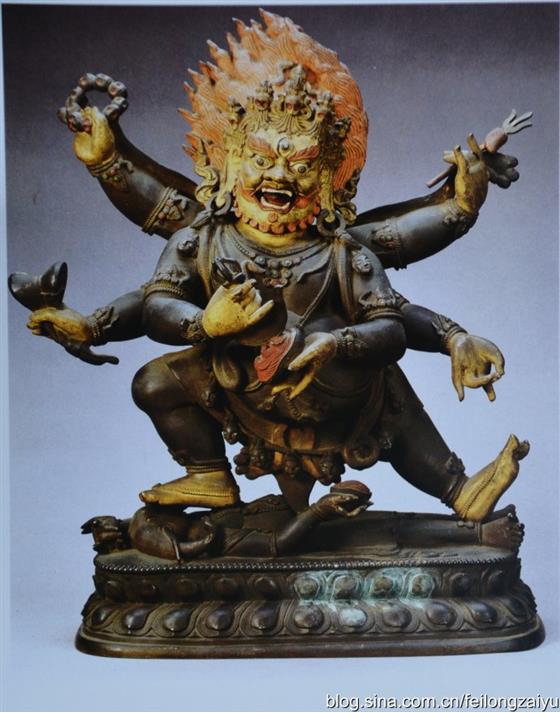

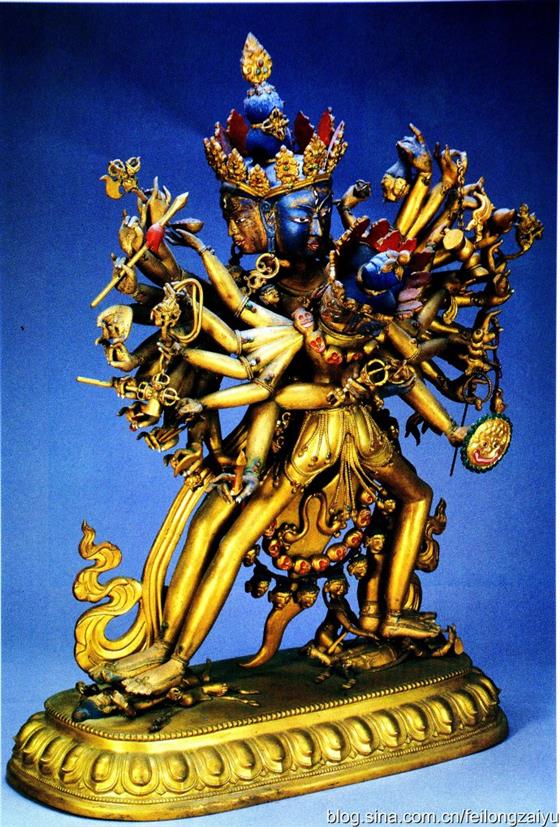

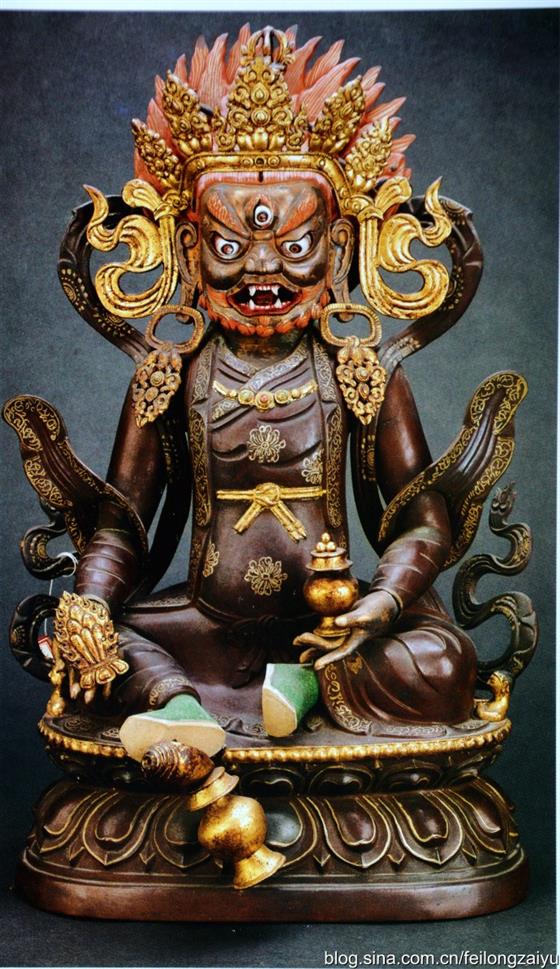

藏传佛像造型丰富奇特,佛像风格追求个性、灵异、神秘,衣冠品种繁多,风格各异。有慈眉善目、面貌安详的显宗像;凶神恶煞、多首多臂的密宗像;妩媚动人的度母像;佛像的形象千奇百怪,有“静相”和“猛相”之分。猛相表情凶恶,面目狰狞,多手多足,牛头马面,手持法器和武器五花八门。表现了向魔障和异教徒进攻时的形象。

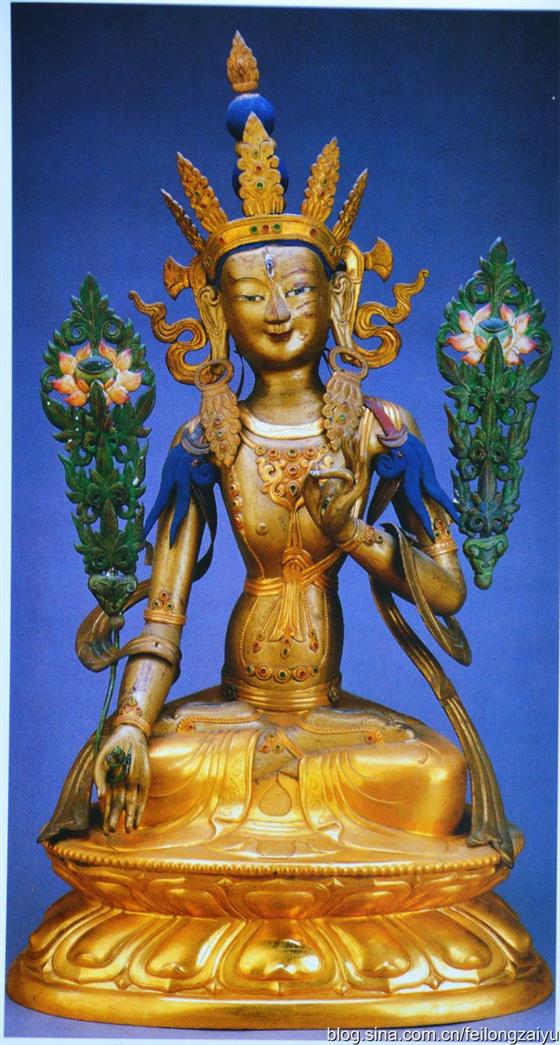

藏传佛像中度母,传说是观世音菩萨为救度众生而用泪水化现出来的,白度母和绿度母最受人们崇奉,相传吐蕃王松赞干布的尼泊尔妻子赤尊公主是度母的化身,能助人解脱狮难、象难、火难、牢狱、贼难、非人难等,所以又称为“救八难度母”。吐蕃王松赞干布迎娶的大唐妻子文成公主,被认为是绿度母的化身,额心,手心,脚心各有一眼,故又称七眼佛母。

元代藏传佛教及其宗教艺术得以迅速地向内地广为传播。明、清时期更遍布中华大地,存有相当数量的藏传佛教艺术品,是藏地历代高僧大德、众多艺僧、民间艺人亲自参与,凭借全民信教那种与生俱来的虔诚和才智,奇迹般地留给全人类的宝贵文化遗产。

元代铜镀金藏式造像,明显汉化,是元代藏佛造像风格。其束腰、简衣纹、高肉髻、半月形束腰莲座等都是藏式造像的明显特征。汉化尤为明显的地方是造像的面部和衣纹表现手法。皆面相宽平,不象尼式造像面颊尖削;双目平直,双眉如弯月,也不象尼式造像眉眼上挑;眼窝不深,鼻不出钩。汉化出现了一些写实衣纹,腿部衣纹较多。尼泊尔惯用萨尔纳特式,衣纹非常简洁。

明代藏传佛教造像与御用监“佛作”

明代吸取元代独崇藏传佛教萨迦派的教训,采取“众封多建”的民族宗教政策。佛像作为重要的宗教礼品,藏传佛教造像艺术也随之在北京得以传播和发展。

明成祖朱棣即位后,对西藏上层僧侣广行封赏。从永乐四年(1406)册封帕竹第悉札巴坚赞为“阐化王”开始,明成祖先后分封了二大法王、五大教主以及一些灌顶大国师、灌顶国师、大国师、国师、禅师等。在当时皇帝赐封和西藏僧侣的朝觐活动中,朝廷便经常以宫廷制作的金铜佛像作为重要礼品赏赐或馈赠给西藏宗教上层人士。

永乐、宣德造像的风格非常独特:躯体浑厚,造型敦实,体态优美大方,面相宽平,双目平直。衣纹写实手法,有较强质感。佛像头饰螺发,身着袒右肩袈裟,菩萨戴发冠和梳发髻,上身饰网状的璎珞,下身着长裙。胎体厚重,表面都镀金,金质纯厚,亮丽悦目。莲座处都有封藏。 在永乐、宣德宫廷造像上分别刻有“大明永乐年施”和“大明宣德年施”铭款,一般刻在莲花座台面的正前方。造像的署款都是从左至右的顺读形式,而不是当时汉地传统的自右至左的倒书格式。

清代北京藏传佛教造像

清代继续崇重藏传佛教,藏传佛教在北京的传播和影响依然很盛。同元明两代一样,清代北京的藏传佛教也主要为帝王和皇室成员崇重和信奉。在清代诸帝中,康熙和乾隆两位对藏传佛教的重视尤为突出,康熙帝亲自册封了一世章嘉国师、一世哲布尊丹巴活佛和五世达赖喇嘛,率先在宫廷创设中正殿念经处,兴建了玛哈噶喇庙、永慕寺、资福院等多座喇嘛庙等。

清代帝王因为崇重藏传佛教,因而对藏传佛教造像非常重视,史载康熙三十六年(1697),康熙帝在宫廷设“中正殿念经处”,负责宫中藏传佛教事务,并兼办造佛像。乾隆帝不仅在宫廷专门设立“造办处”制作佛像,还亲自参与造像的图样设计和造像过程的监督,几乎所有重要造像环节他都亲自把关定夺。由于乾隆帝对造像的高度重视,乾隆时宫廷造像规模盛大,活动频繁,参与工匠众多,制作的佛像极为精美。

康熙造像造型工艺精细,药师佛像是现知最早的康熙造像,身着袒右肩袈裟,衣服上刻满各种精细的植物纹饰,跏趺坐姿,双手结印,造型挺拔,结构匀称,是康熙佛装造像的典型代表,其袈裟纹饰就体现了康熙造像工艺精细的特点。

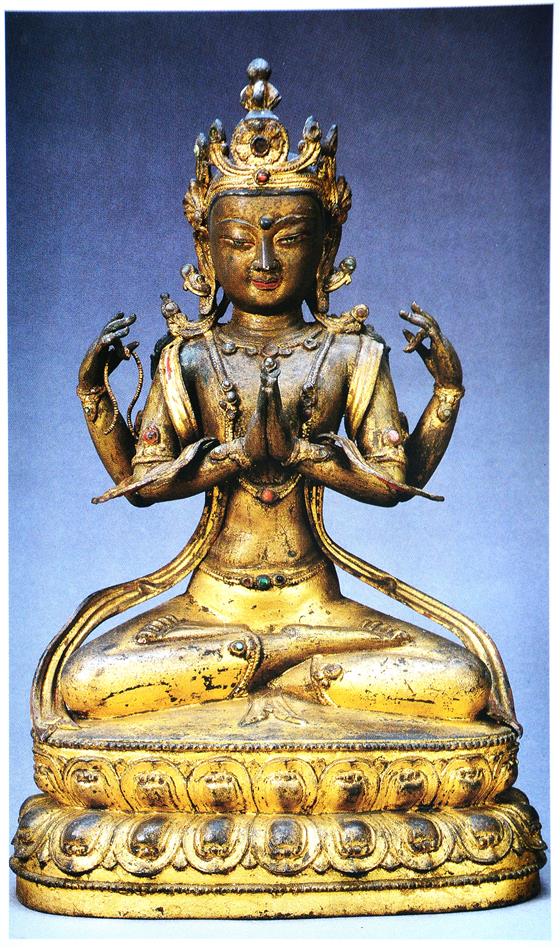

北京故宫博物馆珍藏的四臂观音菩萨像,是康熙菩萨装造像的代表,铸造于康熙二十五年(1686)。菩萨身上的装饰,如头冠、宝缯、耳环、璎珞和各种钏饰,手法细腻,工艺十分精细,一丝不苟。头冠采用镂空技法雕出,显得玲珑剔透、精美无比。

比起康熙造像,乾隆造像艺术水平要逊色一些,造型姿势更加僵板,工艺也不如康熙造像精细,虽然整体看上去造型大方、结构匀称、躯体光洁、用材讲究,但缺乏内在的精神气质和感人的艺术魅力。乾隆时造像就是严格按照这些佛像量度的规定和既定的图像模式进行塑造,造像普遍走向程式化,从而导致艺术水平急剧下降的主要原因。

康乾时除宫廷制作藏式佛像外,民间大多是仿制宫廷造像样式。民间造像都不署年款,但造型样式与工艺特征与宫廷造像都非常相似。雍和宫的白檀木弥勒大佛,就是乾隆十八年(1753)由蒙古喇嘛察罕活佛主持雕刻的。

历代藏传佛像集萃

藏传佛像,主要由青铜造像、木刻造像、泥塑造像、石刻造像和酥油花造像五大部分组成。9个方面的造像门类:

1.佛像类:这类造像是藏区各种材料中数量最多的一类。包括释迦牟尼佛、强巴佛、无量寿佛、药师佛、无量光佛、不动佛、大日如来佛、三世佛(释迦牟尼佛、燃灯佛、弥勒佛)、三方佛(药师佛、释迦佛、阿弥陀佛)、七佛(毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍浮佛、拘留孙佛、拘那含牟尼佛、迦叶佛)、五方佛(毗卢遮那佛、阿閦佛、阿弥陀佛、宝生佛、不空佛),八大药师佛、三十五佛等。

2.菩萨类:常见的观音菩萨有双身观音、四臂观音、骑狮观音、十一面观音、千手千眼观音等。八大菩萨造像:文殊、弥勒、观音、普贤、大势至菩萨、虚空藏菩萨、地藏菩萨、除盖障菩萨等。

3.度母类:藏传佛教度母称作“卓玛”、“多罗母”。她们的身色各不相同,为21度母。最流行的度母造像便是白度母和绿度母。白度母是尼泊尔赤尊公主的化身,而绿度母相传是唐朝文成公主的化身。

4.佛母类:包括尊胜佛母、大白伞盖佛母、空行母、长寿三尊、吉祥天母、白拉母、狮面佛母、智行佛母、金刚地母等,是藏传佛教密宗供奉的女性护法神祇。按照藏传佛教的说法,佛之所以成道全靠佛母赐予智慧,因而要敬拜佛母。佛母的另一层意思是指“佛以法为师,佛从法生,法是佛母。”

5.护法类:护法神像也就是护持佛陀善法的神灵。常见的护法神像有四大天王像:东方持国天王、南方增长天王、西方广目天王、北方多闻天王。藏传佛教寺院的大门口一般都绘制和雕塑有四大天王的造像。另外著名的护法神还有玛哈嘎拉、班丹拉母、大黑天神、降魔阎尊、不动明王、金刚亥母、六臂依怙、战神、财神等。 6.金刚类:主要是藏传佛教密宗修行中的本尊或护法神造像。最著名和常见的有大威德金刚、马头金刚、密集金刚、胜乐金刚、欢喜金刚、时轮金刚、金刚手、金刚撅、降阎魔尊等。其特征一般是以忿怒、威严的形象出现的,具有威慑邪恶的力量。

7.罗汉类:藏传佛教寺院中的罗汉造像一般是指十六罗汉像,也叫十六尊者像。罗汉造像是从中原传播到西藏地区的。他们分别是:因竭陀尊者、阿氏多尊者、伐那婆斯尊者、迦里迦尊者、伐遮罗佛多尊者、跋陀罗尊者、迦罗加伐磋尊者、迦诺迦跋黎堕遮尊者、巴沽拉尊者、罗祜罗尊者、注荼半托迦尊者、宾度罗跋罗堕尊者、半托迦尊者、那迦希尊者、苏频陀尊者、阿密特尊者。

8.祖师类:祖师造像主要是指藏传佛教历史上各个教派的创始人、著名高僧大德们的造像。故佛经说“始立法为人之师表者,创立宗派之人者,为祖师。”以宁玛派创始人莲花生大师像出现的最早。其后有噶当派阿底峡尊者、仁钦桑波大译师、仲敦巴;噶玛噶举派的玛尔巴尊者、米拉日巴尊者、塔布拉杰、都松钦巴、噶玛巴、帕木竹巴、唐东杰布;萨迦派的贡噶宁布、索南孜摩、扎巴坚赞、贡噶坚赞、八思巴洛珠坚赞等;格鲁派创始人宗喀巴大师、贾曹杰、克珠杰、历代达赖喇嘛、历代班禅喇嘛、绛央却杰、绛钦却杰等各教派创始人或堪布、格西等的人物造像。

9.人物类:这类造像主要指自吐蕃以来,历代护持佛法的国王、大臣、王妃、著名文化人等的造像。如藏传佛教历史上常见的三大法王像:松赞干布、赤松德赞、热巴巾;文成公主、赤尊公主、金成公主、吞弥·桑布扎、噶尔·禄东赞、颇罗鼐王等历史人物的造像。与护法神造像相比较,佛、菩萨、度母类的造像显得亲切、庄严、妙好,更多地表现了慈祥、优美、宁静的审美情调。

中国藏传佛像精选

1,唐代 藏传释迦牟尼(7--10世纪)

释迦牟尼像,高30厘米,头面端庄,螺发呈尖状、肩背结实,跏跌坐在莲坐上,头戴宝冠,身上穿着花缎的袍服;头上梳着高高的发髻,身上袒露,双三手施“说法印” ,释迦牟尼在讲述经过无数次磨难降服了破环修法的恶魔,终于得道成佛。

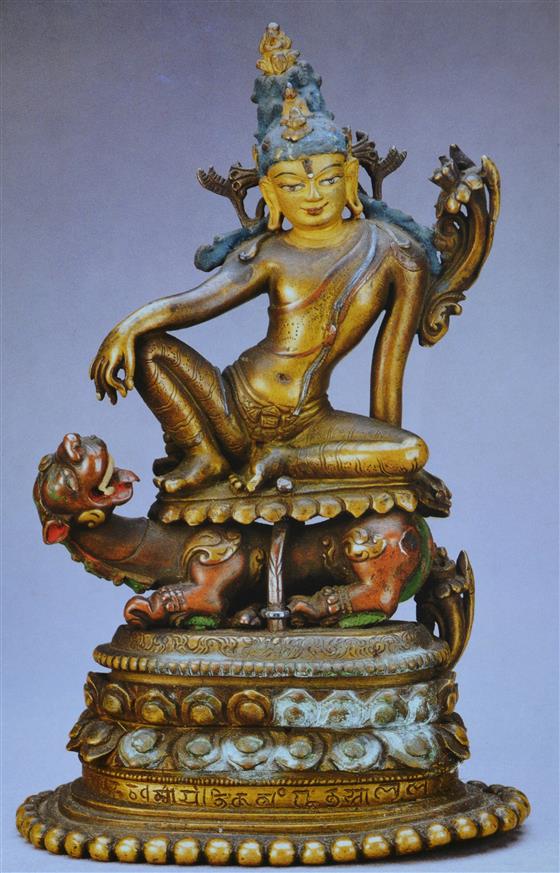

2,唐代 弥勒佛( 7-9世纪)(台湾故宫珍藏)

台湾故宫藏传弥勒菩萨,头戴华冠,肩披飘带,身佩璎珞、珠饰、臂钏和环铛,在一狮子座上结跏趺坐,其下有一莲台,台座形式复杂。高耸的华冠中有佛塔,象征法身,标示弥勒继承释迦佛的遗志,继续传法渡众。菩萨右手施与愿印,左手持一花茎。《弥勒下生经》言,弥勒将在龙华树下成道,并于华林园中,主持龙华三会,广说四谛十二因缘法,普渡众生。

3,唐 藏传铜镀金弥勒佛2(吐蕃时期 隋唐 公元581----618年)

弥勒菩萨又称阿逸多菩萨、慈氏菩萨,与释迦牟尼佛同时。他生而相好庄严,聪慧异常,居兜率陀天,得释迦牟尼佛授记,是释迦牟尼佛之后的下一尊佛。

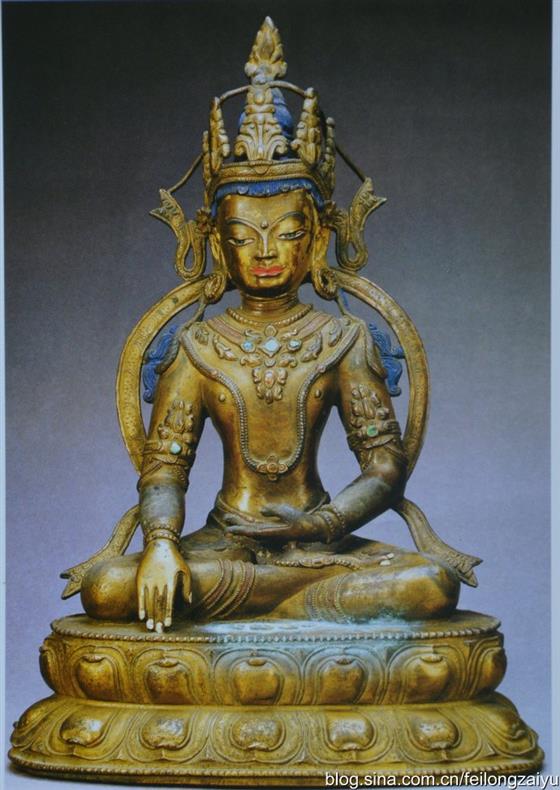

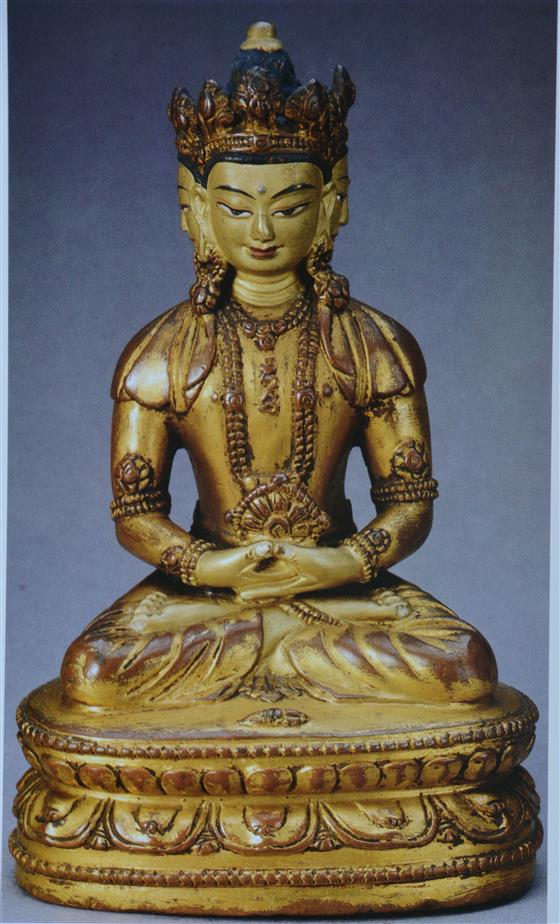

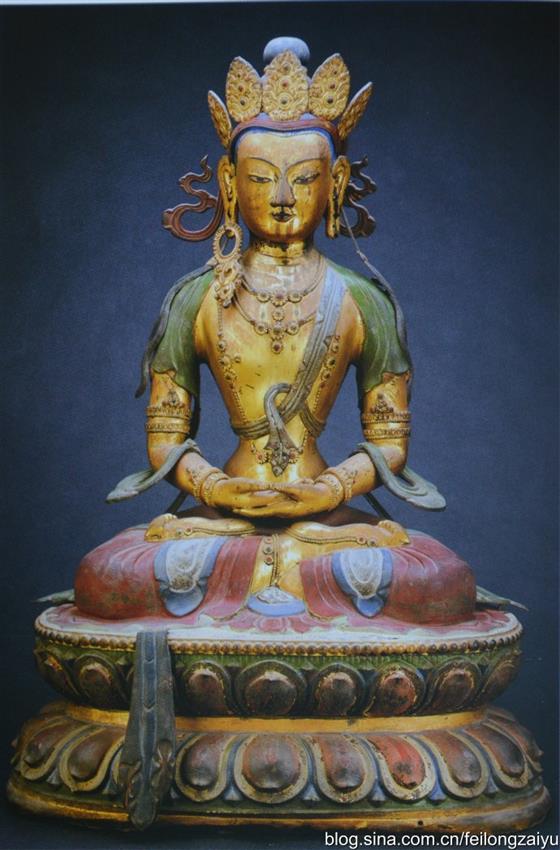

4,唐 藏传铜镀金无量寿佛(吐蕃时期 7-9-世纪)

无量寿佛坐像,原意是“无量寿”长寿佛的意思。头戴天冠,梳着高髻,上身袒露,身上有璎珞、项圈等庄严的器具。双手作禅定印,手表情静穆高洁。相貌庄严,做工精细,用以安放于藏传佛教寺庙中作供奉。

5,唐 藏传释迦牟尼(7--10世纪).jpg

佛像高头饰螺发,髻顶置摩尼宝。额头宽平素洁,面部端庄,身躯劲健饱满,穿袒右肩袈裟,左手结禅定法印,右手施降魔印,双腿脚踝结跏趺坐姿。展现出佛祖禅定悟道时的肃穆、庄严、空灵与圣洁。

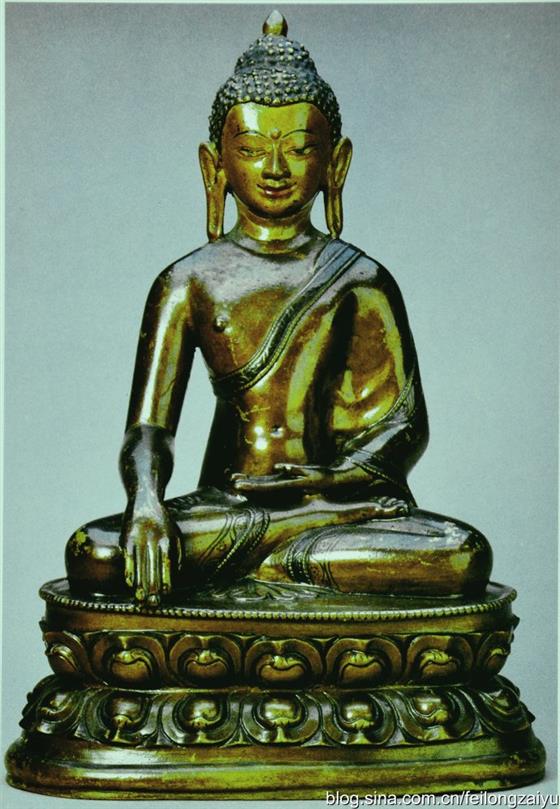

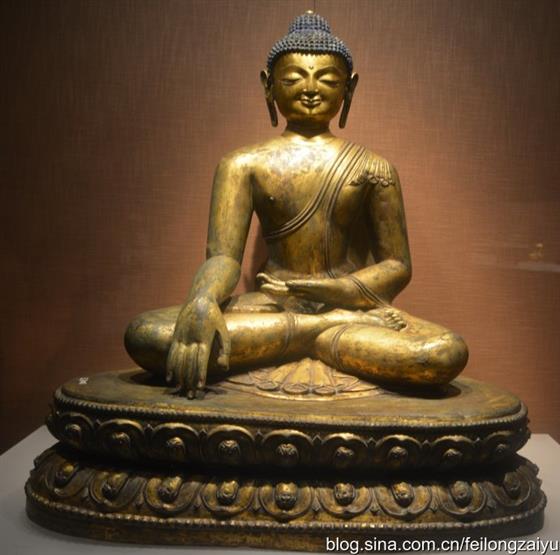

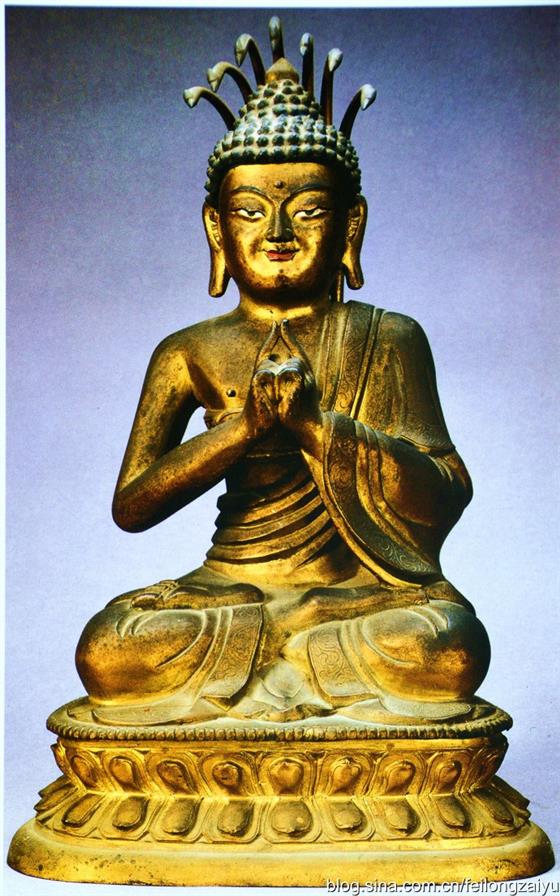

6,五代 藏传铜释迦牟尼佛(公元907--960年)

释迦牟尼像,跏跌坐在莲坐上,身上袒露,左手结禅定印 ,右手垂直指地,叫作“降魔指地印”,表明释迦经过无数次磨难才降服了破环修法的恶魔,终于得道成佛。

7、宋 藏传铜镀金如来佛(公元1200-1299年)

藏传铜如来佛,面容清秀,头戴宝冠,广额弯眉,衣褶层次明快清晰,自然舒卷,双腿脚踝结跏趺坐姿。表情安然慈祥,妙相庄严。

8、宋 藏传铜镀金释迦牟尼佛(1200-1299年)

铜镀金释迦牟尼佛,头面端庄,螺发呈尖状,跏跌坐在莲坐上,螺发呈尖状,身上袒露,背有佛光环。右手施“降魔印”,左手施“说法印” ,在讲述经过无数次磨难降服了破环修法的恶魔,终于得道成佛。

9,金代 藏传释迦牟尼佛(公元1233年)

金代释迦牟尼像,跏跌坐在莲坐上,身上袒露,左手施“与愿印” ,右手垂直指地,叫作“降魔指地印”,表明释迦经过无数次磨难才降服了破环修法的恶魔,终于得道成佛,而这些只有大地才能作证。是藏传释迦牟尼佛成道像标准形象。

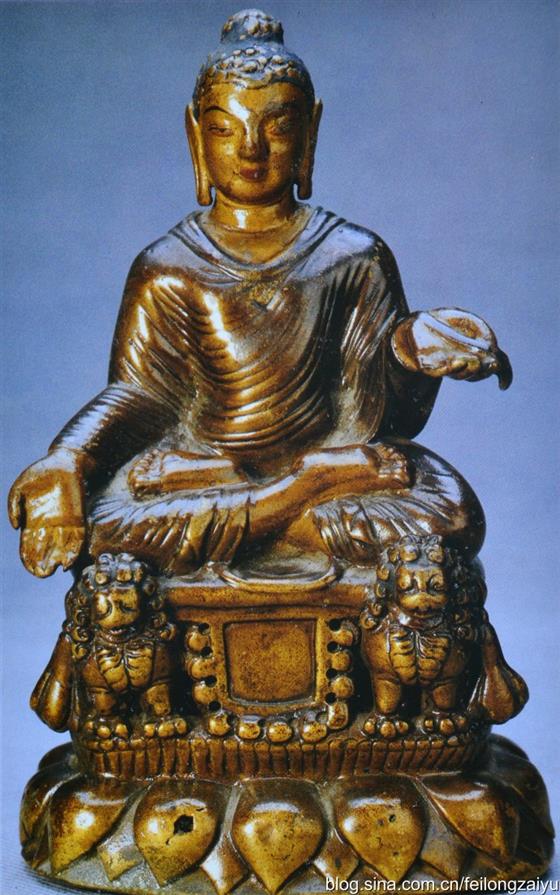

10,元代 藏传释迦牟尼铜像( 1271-1368年)

元代释迦牟尼像,跏跌坐在莲坐上,头戴宝冠,身上袒露,左手施“与愿印” ,右手垂直指地,叫作“降魔指地印”,表明释迦经过无数次磨难才降服了破环修法的恶魔,终于得道成佛,而这些只有大地才能作证。是藏传释迦牟尼佛成道像标准形象。

11,元代藏传释迦牟尼佛像( 1271-1368年)。

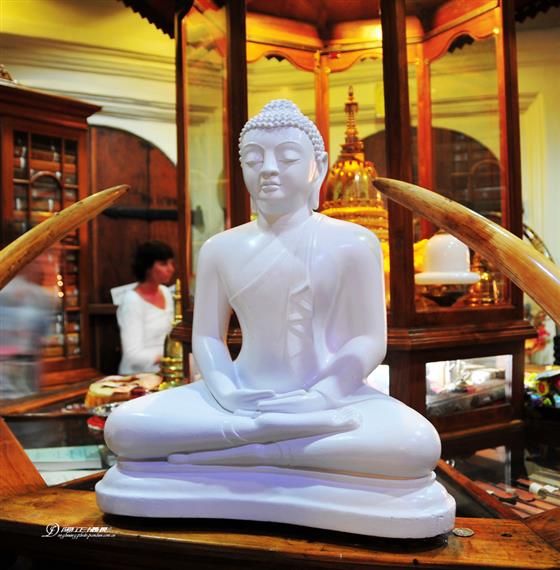

资料图斯里兰卡康缇佛牙寺的白玉石释迦牟尼佛像,元代佛像与此佛面部相似:

佛像跏趺端坐,右手结降魔印,左手结禅定印,为释迦牟尼佛成道像标准形象。头饰螺发,顶现球状大肉髻。高鼻深目,双目俯视,神态超然。面部轮廓清晰,极其生动。身着袒右肩袈裟,衣质薄透贴体,衣纹呈均匀的水波状分布,体量高大,是一尊难得的藏传早期造像珍品。

12,元代 藏传铜空不成就佛坐像( 1271-1368)

不空成就佛,梵名阿摩伽悉地,密号为悉地金刚或成就金刚,为羯磨部主尊。能使一切众生悉解除惑业烦恼,成就大愿,从不落空,故称不空成就如来。本造像结跏趺坐于仰覆莲座,束发高髻,头戴五叶宝冠,宝缯立于冠后,长耳挂圆铛。弯眉长眼,高鼻耸立,五官雕工精致,右手上抬,施无畏印,左手结与愿印。造型装饰,对称而富有艺术性,不空成佛像质地精良,包浆色泽沉郁,是元代藏传造像中一件难得的精品。

空不成就如来又作不空成就佛。金刚界五佛之一。位于金刚界曼荼罗五解脱轮中北方月轮之中央。表五智中之成所作智,亦为五部中业部之主尊。密教胎藏界称之为北方天鼓雷音佛。显教经典称之为天鼓音佛、雷音王佛等名。

13,明代 藏传观音菩萨铜坐像(公元1368-1644年)

藏传铜观音菩萨坐像,观音菩萨头梳高髻,顶戴如意花冠,面容清秀,广额弯眉,丰腴端庄,表情安然慈祥。凤眼微启,双眼低垂,唇角深凹,微微上翘,浮现出一丝若隐若现的笑意,显得饱满秀美、妙丽庄严。衣褶层次明快清晰,自然舒卷,双腿脚踝结跏趺坐姿。头微俯,右手施说法印,左手施与愿印,手掌中端一水杯,与传统观音菩萨手中的净瓶式样明显不相同,是本尊观音的独特之处。

14,明代 藏传弥勒佛(公元1368-1644年)

弥勒菩萨又称阿逸多菩萨、慈氏菩萨,与释迦牟尼佛同时。他生而相好庄严,聪慧异常,居兜率陀天,得释迦牟尼佛授记,是释迦牟尼佛之后的下一尊佛。

15,明代 藏传铜镀金金刚萨埵菩萨坐像 明代永乐(公元1403-1424年)高39厘米

《理趣释金刚萨埵初集会品》曰:金刚萨埵"首戴五佛宝冠,熙怡微笑。左手作金刚幔印,右手抽掷本杵大金刚,作勇进势。本杵者,本来清净法界也。左手作金刚幔印者,为降伏左道左行有情,令归顺道也。右手抽掷五智金刚杵作勇进势者。背月轮戴五佛冠,右手持金刚杵,左手持铃,半跏而坐。"金刚萨埵为消业灭罪之唯一主尊,行者为忏罪解冤,修本尊法,功效最快最大,能破除烦恼,止诸恶念,生诸功德。

吐蕃时期的藏传佛造像受尼泊尔风格的影响很深,带有鲜明的异域风格。元代这尊金刚萨埵,腰部收紧,衣着透薄贴体,花纹较多装饰有植物纹样,反映的是尼泊尔的风格特征。佛像面部神态庄严、慈祥。流畅的服饰线条尽显佛像历经的悠悠岁月。

16,明代 藏传铜虎吼观世音菩萨(1368-1644)

虎吼观音汉译名骑虎观音,为观音菩萨的化身之一。是为降伏一切魔所生的病苦,使三界众生脱离苦海所化现的观音,具有极为威猛的力量。

17,明代 藏传铜大日如来像(1368-1644年)

大日如来有理德之理法身,是菩萨形,首戴发髻,身缠轻妙之衣,手结法界禅定印,密号谓之遍照金刚,法身入定印。大日如来依梵音可译成毗卢遮那佛。大日如来的“大日”二字,表示除暗遍明,能成众务,光无生灭。大日如来的智慧特性,有如阳光遍大地,无所不在;大日如来的慈悲行为,广泽众生,有如阳光促使生物蓬勃生长;大日如来的表现的真理,永远不灭。“大日”之意胜于太阳。

18,明代 藏传铜镀金释迦牟尼立像(公元1368-1644年)

藏传释迦牟尼立像,形制十分考究 开脸漂亮,脸部线条十分细腻,眼睛有神 嘴角微微上翘。慈悲之像,拥有大智慧大胸怀般,具有无上神圣之感。上身裸露,一手置于胸前结说法印 左手结施愿印 宽肩束腰着天裙 莲花宝座有双狮护宝轮, 刻画清晰。站立的释迦牟尼比较罕见,高约1900 长约750 宽约400。

19,明代 藏传铜绿度母像

藏传铜绿度母像,是唐代文成公主的化身,署有“大明永乐年施”款、保存完好的,具有汉藏艺术完美结合的风格特征,代表了明代宫廷造像的成就。(公元1403-1424年)

20,明代 藏传宗喀巴铜像,(公元1368-1644年)

宗喀巴, 1357-1419, 青海宗喀地方人,格鲁派(黄教)创始人,右肩莲花托举经书和智慧宝剑,施说法印, 左手持经书结与愿印印,被认为是文殊菩萨的化身,故与文殊有着相同的莲花、经书与智慧宝剑的标识,其重要弟子形成达赖和班禅转世系统。

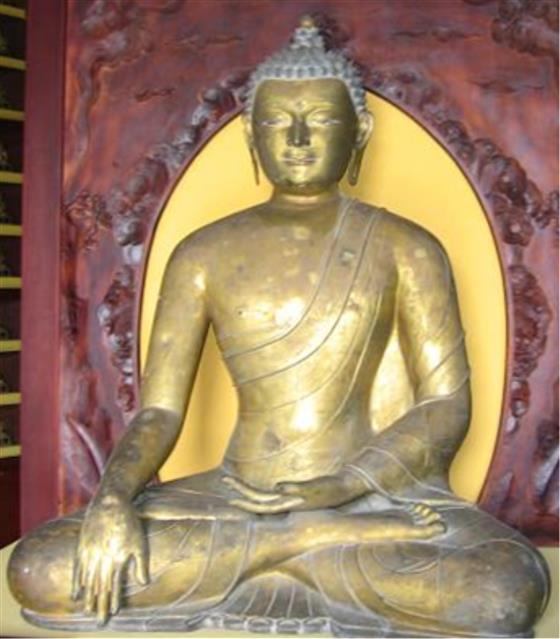

21,明代 白塔寺铜释迦牟尼像(公元1368-1644年)

释迦牟尼像 ,珍藏于北京白塔寺,跏趺端坐,右手结触地印,左手结禅定印,为释迦牟尼佛成道印标准像,是一尊难得的明代藏传佛像珍品。

22,清代 藏传双修马头金刚造像(1644-1911)高52厘米

双修马头金刚造像,头戴五颅冠,赤发竖立,顶现马首,雄姿威猛,金刚诸手或持法器,或置手印,其器背生双翅,身披人皮、象皮为衣,双腿左伸右曲,金刚造型怒而不威,孔武有力,仪态生动,比例精确。马头金刚也叫马头明王、马头观音、马头观自在,藏语称“丹真”,蒙语称“达木村”, 密宗认为他是六观音之一,是藏密中观世音菩萨变现的忿怒形象。这种三头六臂马头金刚为早期藏密教派(宁玛、萨迦等派)所崇奉。此件马头金刚双修像造型生动,品相完好,可谓为清代藏传风格造像中杰出之作。

23,清代 藏传妙翅鸟王铜彩像(乾隆 1736-1795)

金翅鸟,又称妙翅鸟、大鹏金翅鸟,藏语称“嘎勒代”。佛国世界中形体最大、性情凶猛的肉食飞禽。佛经中记载,金翅鸟的翅膀是耀眼的金色,它两翅展开,广达336万里。飞翔起来,能从所住的须弥山,飞到另一个世界的中心须弥山,也毫无倦意,奋飞不已。金翅鸟来源於印度,佛教在印度兴起后,将许多婆罗门教的神纳入佛的护法神队伍里,迦楼罗也被引进为天龙八部之一。它常护持在佛祖释迦牟尼左右,也有很多佛以它为坐骑,坐在它背上在空中飞来飞去。

24,清代 藏传玛哈噶拉(大黑天护法)( 1644-1911)

玛哈嘎拉是事业护法,以天龙为首之八部神或鬼神,随喜功德护持佛法,也是智能护法(大多具第三眼,智能眼),为佛菩萨化身。玛哈嘎拉及一切护法,系大日如来为降伏恶魔所示现的忿怒药叉形天神,藏密相传系观世音菩萨显化的大护法。大黑天具有战斗神、厨房神、冢间神与福德神之四种性格。

25,清代 藏传胜乐金刚护法(清代 1644-1911)

胜乐金刚亦名上乐金刚、上乐王佛,是藏密四大派共修的本尊。胜乐金刚共有七十二种身相,常见的有四头十二臂、一面二臂和一面六臂。此尊即为四面十二臂造型,头戴五颅冠,髻上半月,表喜乐无尽,并不断增长。四头分别代表息灾、增益、敬爱、降服四德;每面各具三目,表三世智,能看三界及过去、现在、未来的一切;每一面刻划出略微不同的半忿怒表情,即寂忿相,表示依照瑜伽行者不同的需求而示现不同的证悟方式。身着天衣,以虎皮为裙,项挂五十骷髅謦,是象征五十个梵文字母,同时也表示圆满具足所有的佛教教理。

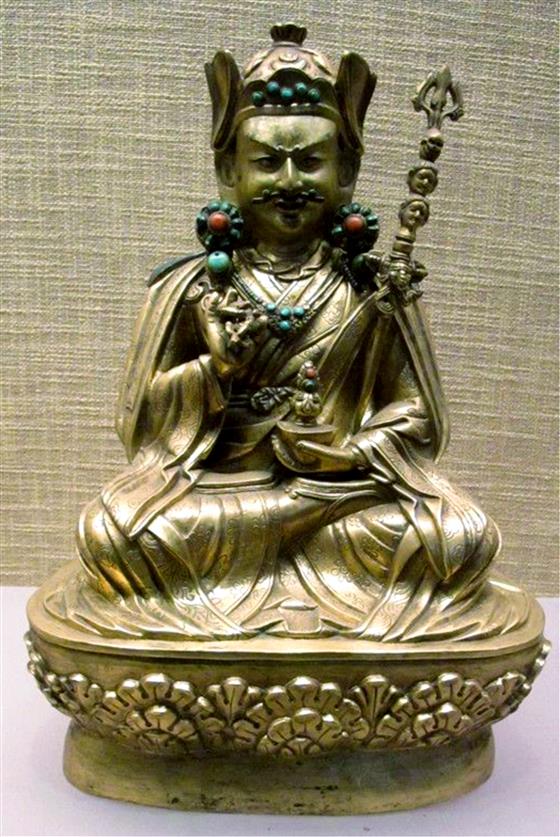

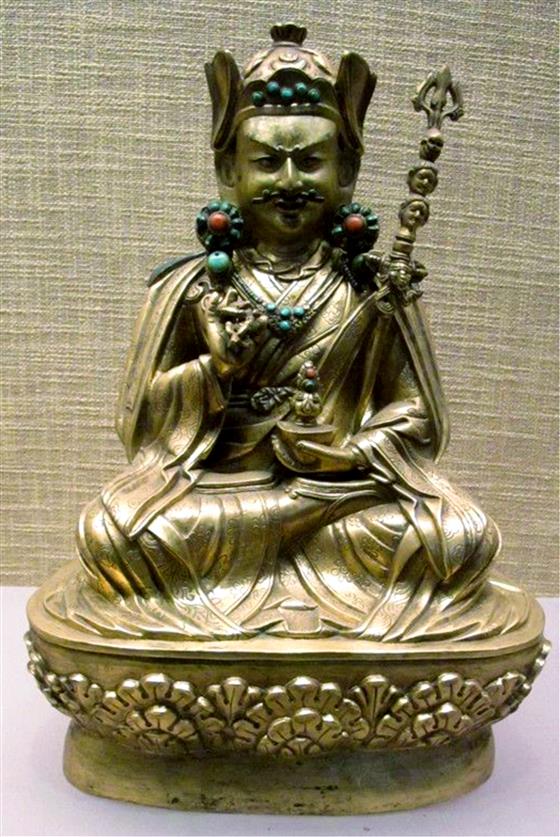

26,清代 藏传铜莲花生像( 1644-1911)高46厘米

莲花生是是藏传佛教历史上做出杰出贡献的佛教大师,莲花生大师,在西藏和内蒙家喻户晓,他是藏传佛教的重要奠基人,大致活动于公元8世纪初,他的尼泊尔夫人帮他把经书从印度文翻译成了尼泊尔文,藏族夫人帮他把佛经从尼泊尔文翻译成藏文,在传经的过程起到了重要的作用。

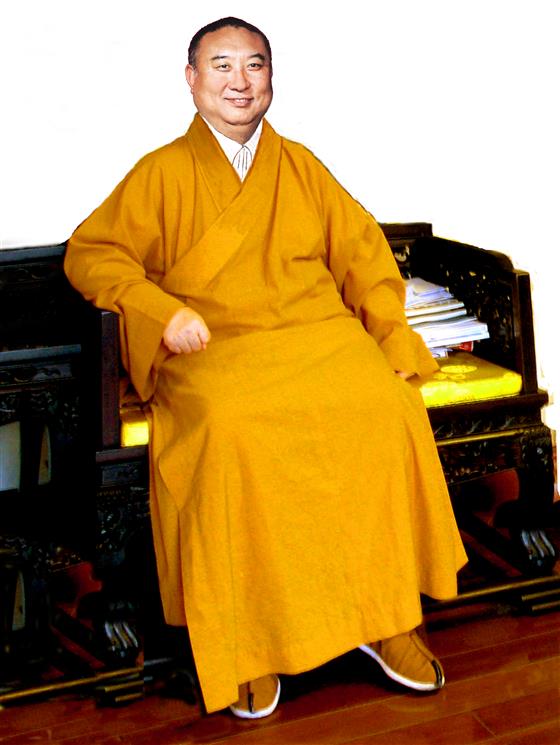

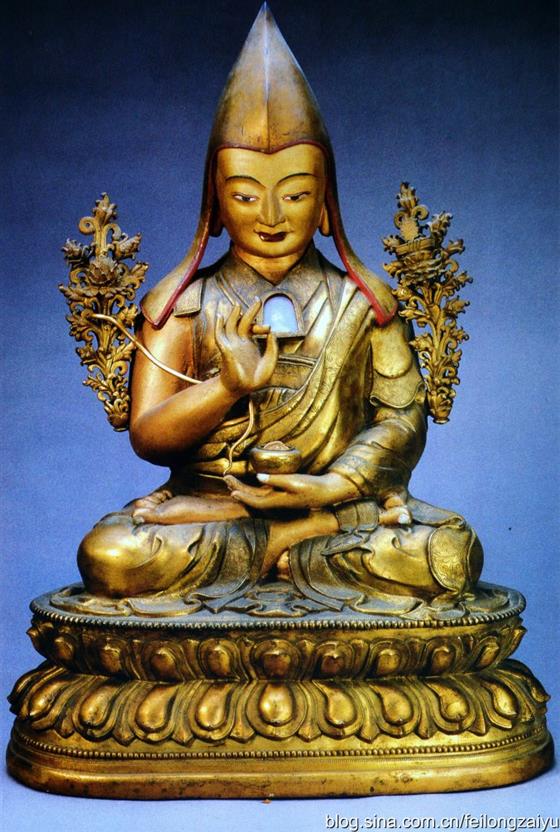

27,清代 藏传上师坐像(1644-1911)

藏传上师又称喇嘛,头戴藏式僧帽,内穿僧衣,身披斗篷,盘坐于花瓣垫之上,右手握法器结说法印,左手捧宝器施禅定印。衣襟与花瓣垫以錾花方式装饰,花纹细密,线条流畅,与常见的莲花坐垫不同。上师是对师父的一种恭敬称呼,密宗的师父叫上师。密宗属于单独指导的修行方法,所以密宗之师格外重要,弟子对上师格外恭敬。“喇嘛”一词意为“上师”或“导师”,一般指佛学知识渊博并收徒传教的高僧大德。这一称谓又成为藏传佛教“活佛”的一种别称。在藏语中,“活佛”则有多种不同的尊称。在藏传佛教中,高僧、大师是藏传佛教各个教派中著名的宗教大师和宗教传道者,他们在宗教的领悟、传播和实践中成就斐然,成为后人敬仰的楷模。这些大师通常为各个教派的鼻祖或道行卓然的高僧,如莲花生大师、阿底峡尊者、玛尔巴大师、米拉日巴大师、萨迦五祖、布顿大师、都松钦巴大师、宗喀巴大师、达赖喇嘛和班禅额尔德尼等。

28,清代 藏传铜释迦牟尼立像(清代 1644-1911)

藏传释迦牟尼立像,形制十分考究 开脸漂亮,脸部线条十分细腻,眼睛有神 嘴角微微上翘。慈悲之像,拥有大智慧大胸怀般,具有无上神圣之感。上身裸露,一手置于胸前结说法印 左手结施愿印 宽肩束腰着天裙 下是莲花宝座 刻画清晰、自然立佛的释迦牟尼十分罕见高约1900px 长约750px 宽约400px。

29,清代 藏传铜千手千眼观音菩萨 ( 1644-1911)89厘米)

佛经上说观音有六种,即马头观音、千手观音、圣观音、十一观音、准提观音、 如意轮观音、合称六观音。藏传千手观音是与十一面观音组合成一尊造像的。

千手观音又叫大悲观音,发誓要度尽世间所有的众生,于是把身体化为四十二段,每段又变化成一尊观音,用法力将四十二段身合为一体,留下四十只手臂,每个手掌中生出一只眼睛,表示一个化身,用每只眼代表二十五种因果,二十五乘四十即是一千,故曰千手千眼观音。

30,清代 铜密宗那落空行母造像( 1644-1911)

那洛空行母,藏名称"多吉帕姆",是藏传佛教中著名的空行母,广受崇奉。她是修密宗时的秘密本尊,形象比较特殊,身体呈红色,一面两臂,面如妙龄少女,三目圆睁,獠牙露齿。头戴五 骷髅冠,身体呈三折枝式,细腰 婀娜,全身无衣,项挂五十骷髅项链,右手 持钺刀,左手持骷髅碗,左肩斜倚天杖。右 足悬空,左足踏一人尸立于莲花座上。造像身后有般若烈焰。鎏金光亮,饰物繁缛,制作的较为精细。

31,清康熙四臂观音菩萨像,高45厘米( 1644-1911)

四臂观音菩萨像,据传是康熙皇帝亲自督办,为孝庄皇太后敬造,铸造于康熙二十五年(1686)。菩萨身上的装饰,如头冠、宝缯、耳环、璎珞和各种钏饰,手法细腻,工艺十分精细,一丝不苟。头冠采用镂空技法雕出,显得玲珑剔透、精美无比。

32,清代 藏传弥勒坐像( 1644-1911)高51厘米

弥勒菩萨又称阿逸多菩萨、慈氏菩萨,与释迦牟尼佛同时。生而相好庄严,聪慧异常,且喜着华丽衣装。弥勒菩萨居兜率陀天,得释迦牟尼佛授记,是贤劫释迦牟尼佛之后的下一尊佛。

这尊像中弥勒菩萨打坐的两层莲台,珠光宝气,层层镶宝。弥勒菩萨身着华丽服饰璎珞,表情虔诚庄重。整尊像雕刻精细传神生动,镶嵌技艺精湛绝伦。

33,清代 狱主金刚(乾隆 1736-1795),高50厘米

清代狱主金刚,线条优美,肌肉感好,工艺精良,为一切众生菩提心的本体,其心坚固如金刚。清代中期,乾隆好古,命造办处按宫中收藏的早期造像实物仿制佛像,多为十世纪左右印度帕拉风格,仿古之风,工艺精湛,造型美观,古意昂然,别有一番风味。

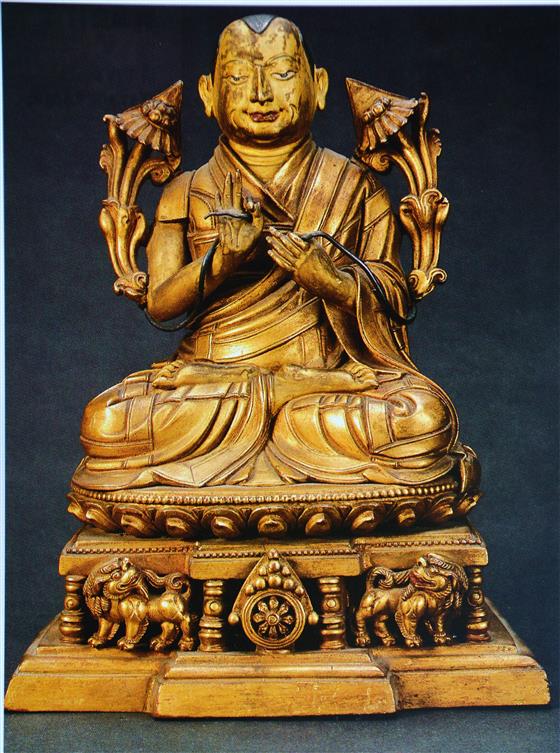

34,清代 不戴帽宗喀巴铜坐像 ( 1644-1911)高37厘米)

此尊宗喀巴坐像,尊像无冠,圆首短发,高额丰面,目微合,和蔼静穆。形貌堂皇。其身着坎肩,袒右式袈裟,衣缘饰回纹、花纹,细致非常。跏趺坐于莲花座,双手于胸前结说法印;左右手肘各出莲花一枝,底座镂空,镶有一对狮子,铸像工艺精良。

宗喀巴:1357-1419,本名罗桑扎巴。三岁时受近事戒,七岁出家,学佛九年,十六岁进藏,经常进行讲经活动,宗喀巴决意进行宗教改革。他与弟子以重视戒律为号召,先后写出《菩提道次第广论》、《密宗道次第广论》,力求纠正各教派流弊。以噶当派教义为基础,正式建立格鲁派。

35,清代 藏传佛教历史上格鲁派第一位转世活佛:噶玛拔希

噶玛拔希,这位噶举派活佛被视为藏传佛教历史上第一位转世活佛。据藏文史料记载,噶玛噶举派创始人都松钦巴临终前遗嘱,说其化身要在人间转世,让弟子们在他圆寂后寻访。弟子们按都松钦巴的遗嘱找到的“转世化身”就是噶玛拔希,这也是活佛转世制度的发端。

噶玛拔希是位有“个性”的活佛。他继任楚布寺寺主投靠了元宪宗蒙哥,被封为了国师。蒙哥赐予他金边黑帽及一颗金印和大量的财产,从此,噶玛噶举派黑帽系活佛转世系统开始。

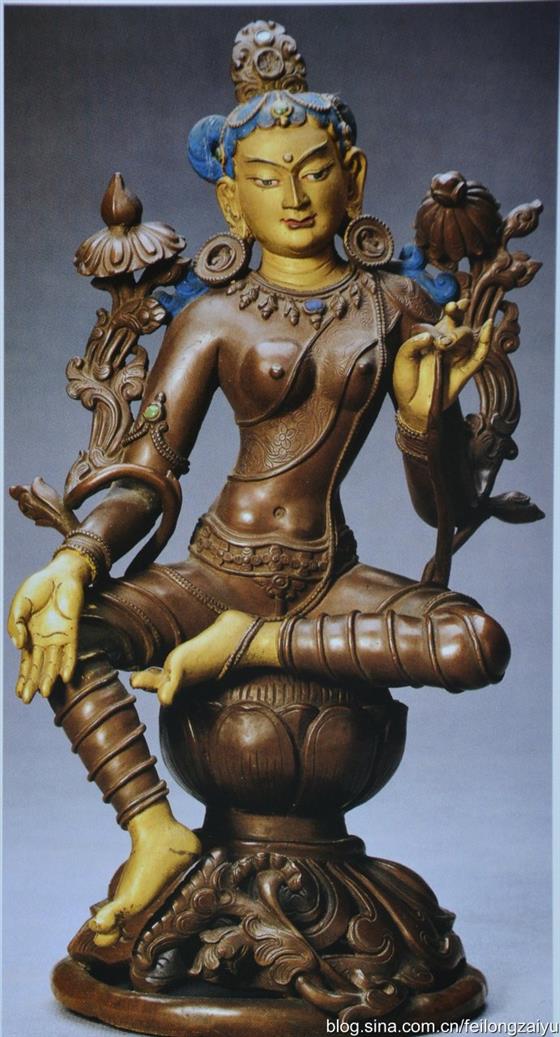

36,清代 宫廷度母造像,(公元1644-1911年),高44厘米)

度母是女性化的菩萨,藏语称为“卓玛”。藏族传说文成公主便是度母的化身。度母最为温柔善良,头脑聪颖,总能热心救助人们,故被称为救度母。头戴花鬘冠,发髻高耸,双耳附着大环,上身袒露,斜披着络腋,帔帛环绕,双腿盘坐在盛开的莲花座上。左手结说法印,右手掌向外结与愿印,表示接受人们的求助。

传说观音菩萨看到众生痛苦而伤心流泪,泪水落在莲花上就变成了红度母,落在荷叶上变成了绿度母,落在藕上就变成了白度母。度母像具有汉藏艺术完美结合的风格特征,偏重于对菩萨世俗美感的刻画,造像极其美丽动人,代表了清代宫廷造像的成就。

37,清代 藏传绿度母铜像( 1644-1911)

藏族传说文成公主是度母的化身。乾隆造像绿度母像,半跏坐姿,头部略向右倾。戴花冠,顶结高发髻,手挽帔帛,肩配花枝,胸饰璎珞。属仿古风格造像。绿度母是一位心底善良、助人为乐的菩萨。绿度母能够解脱人间八种苦难,即狮难、象难、火难、蛇难、水难、牢狱难、曲难、非人难,所以熟称救八难度母。

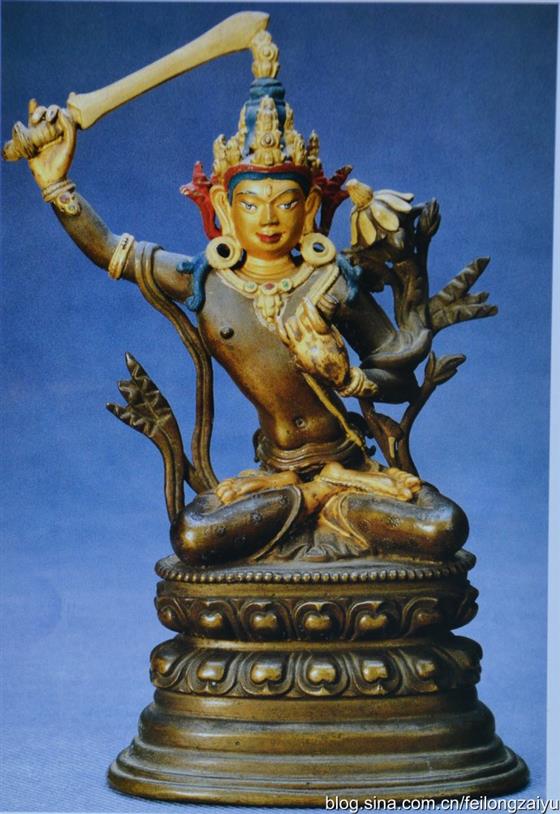

38,清代 铜文殊菩萨坐像( 1644-1911).高43厘米

文殊菩萨稳坐在莲花座上,慈祥和善。右上手高举智慧剑,左上臂下垂,手弯到胸前心脏部位施无畏印,是管智慧的菩萨。人光有智慧是不够的,未必就能成为一个善良的人,要想成为一个又智慧又善良的人,就必须要有能够发自内心的分辨对错的本领。文殊菩萨用智慧剑斩断邪恶,帮助人们解决各种困难,教育人们要保持纯洁善良智慧的形象。

39,藏传四世班禅喇嘛(洛桑却吉坚赞)青年时期正面坐像 公元1570-1662年.

四世班禅洛桑却吉坚赞(1567-1662),17世纪前半期格鲁派历史上重要时期的一个重要人物。本名曲结巴丹桑布,13岁入当地安贡寺出家为僧,剃发受了沙弥戒,取法名洛桑曲吉坚赞。14岁时被众僧拥立为安贡寺赤巴活佛,举行坐床典礼。这是班禅世系正式采用转世办法之始。

40,藏传四世班禅喇嘛(洛桑却吉坚赞)鎏金坐像(首都博物馆珍藏)

1638年,洛桑却吉坚赞担任亲教师给五世达赖授比丘戒。是年,拉萨流行天花病,死人很多。为安全起见,洛桑却吉坚赞陪着五世达赖避居甘丹康萨地方(在藏北热振寺山后),并传授佛法。

1634年,硕特首领固始汗到西藏,以洛桑却吉坚赞为师。固始汗赠洛桑却吉坚赞以“班禅博克多”的尊号。“班”是“班智达”的简称,梵语是智慧的意思;“禅”是藏语“钦波”的简称,“大”的意思;“博克多”是蒙语,是蒙古人对睿智英武人物的尊称。1647年,清顺治帝封洛桑却吉坚赞以“金刚上师”的名号。1662年,洛桑却吉坚赞圆寂。四世班禅是西藏政教史上最有影响的高僧之一。这尊班禅像是艺术水平很高的人物肖像。

41,清代 六世班禅坐像

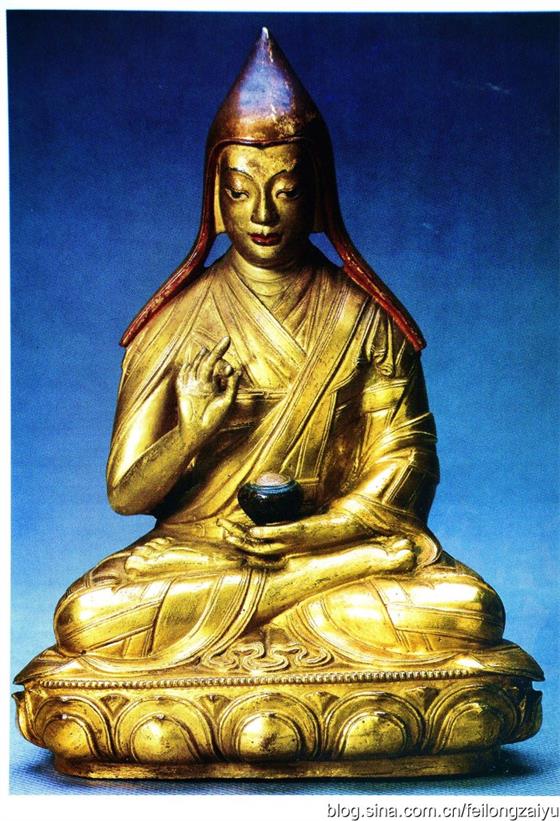

42, 清代 七世班禅坐像(乾隆 1736-1795),高46厘米

七世班禅铜像身着交领式僧衣,面颊饱满,双目凝视,表情祥和,微微露出笑意,衣纹繁复而流畅,僧袍边缘饰以精美的錾刻花纹。右手当胸持施说法印,左手于脐前结禅定印,跏趺而坐,造型生动,成功地塑造出七世班禅德高望重的形象。

七世班禅本名彤贝尼玛。清乾隆四十九年(1784)三岁时被迎入扎什伦布寺。 七世班禅自坐床以来,是清朝中央政权对西藏地方的统治达到了它的全盛时期,《钦定二十九条章程》和西藏重大政治制度与宗教制度,都是在这一时期制定的。但是,西藏地方开始遭到外国势力的侵略,廓尔喀人两次攻入西藏,把扎什伦布寺抢掠一空,当时清朝政府及时派兵入藏,将侵入西藏的廓尔喀人全部驱逐出境。所以七世班禅始终坚定地站在承认西藏是中国领土的不可分割的一部分的立场,历代皇帝与历任驻藏大臣对七世班禅都是很信任的。这是七世班禅在维护祖国统一与民族团结方面的重大贡献。嘉庆十五年(1810)清廷换给第七世班禅额尔德尼金册。

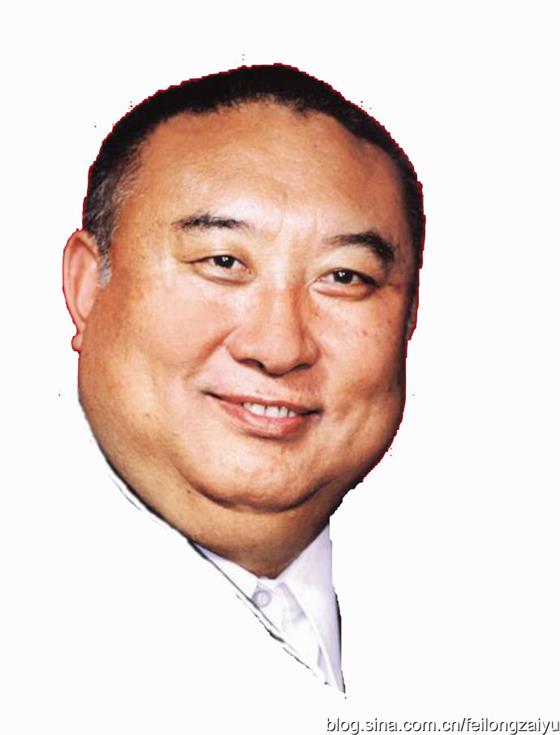

43,藏传佛教格鲁派(黄教)第十世班禅额尔德尼。

杰出的藏传佛教领袖、国务活动家。原中国佛教协会名誉会长,全国人民代表大会常务委员会副委员长。幼名官保慈丹。青海省循化人。远祖出于西藏萨迦昆氏家族。1937年12月1日,九世班禅额尔德尼·曲吉尼玛圆寂后,班禅堪布会议厅于1941年指认他为班禅转世灵童之。1944年在拉卜楞寺活佛、著名学者计美赤来嘉措主持下,于宗喀巴大师诞生处塔尔寺举行仪式,确认为唯一灵童,授法名确吉坚赞,迎请至塔尔寺内供养。1949年6月3日,国民政府代总统李宗仁颁令,批准继任为十世班禅,1949年8月10日,在塔尔寺举行了坐床大典,正式成为藏传佛教两大领袖之一。1951年4月27日率班禅堪布会议厅(当时的班禅办事机构)官员45人抵达北京,受到了周总理的热烈欢迎,参与中央人民政府与西藏地方政府关于和平解放西藏的谈判。在京期间,为和平解放西藏谈判做了不少有益的工作。1959年3月,代理西藏自治区筹委会主任委员,主持西藏的全面事务。在他的主持下,筹委员通过了一系列有关平定叛乱和民主改革的政策方案,为稳定西藏局势和发展西藏经济、推动社会前进做出了很大贡献。1959年,大师又当选为全国人大副委员长。1980年9月,在全国人大五届三次会议上,被补选为全国人大常委会副委员长,重新走上了国家领导人的岗位。1989年1月9日,大师赴西藏日喀则主持五世到九世班禅大师遗体合葬灵塔祀殿——班禅东陵扎什南捷的开光典礼。他在讲话中重申爱国爱教、汉藏团结的观点,赢得了僧俗群众的热烈欢迎。1989年1月28日,因操劳过度,心脏病突发,在他的新宫德虔格桑普彰逝世。享年51岁。

44、明代藏传铜镀金无量寿佛像(公元1368-1644年)

45,清代铜制彩色无量寿佛像(乾隆 1736-1795)

46,清代藏传铜镀金莲花生像(清代 1644-1911)

47,清代铜泥金昂机达尊者坐像(乾隆 1736-1795)

48、清代铜鎏金龙尊王佛像 (清代 1644-1911)

49,清代藏传铜镀金宗喀巴,(公元1644年-1911年)

50,清代藏传铜鎏金上师坐像(清代 1644-1911)

51,清代铜度母像(清代 1644-1911)

52,清代铜镀金 白度母像(清代 1644-1911)

53,清代铜鎏金普贤菩萨立像 (清代 1644-1911)

54,清代藏传尚伦护法)(清代 1644-1911)

55,清代藏传铜镀金作明母佛像(1644-1911)

56,清代铜鎏金财神宝天王(乾隆 1736-1795)