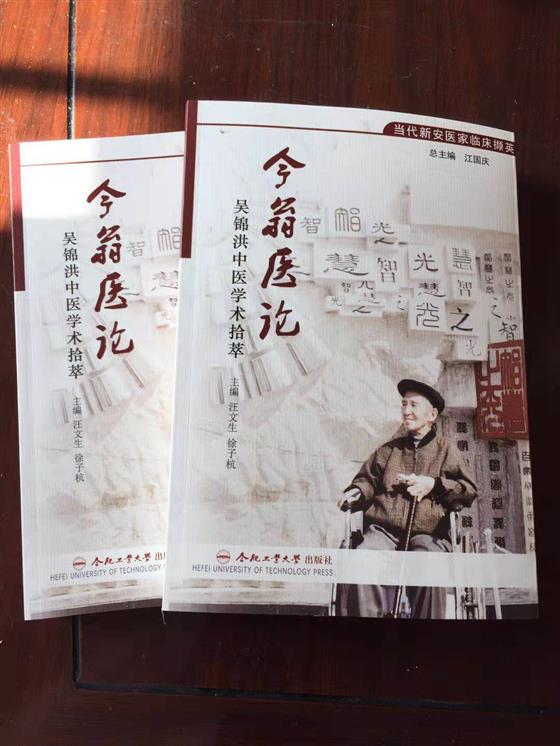

建立中医学术文化的自我

——怀念新安医家吴锦洪教授

任 何(安徽省中医文献所)

陶国水(无锡市龙砂医学流派研究所)

吴锦洪(1917-2005),字襟虹,号今翁,古徽州休宁县人,当代著名新安医家。14岁师从上海名医张仲良、张伯良兄弟学习中医五年,后考入上海中医专修班,毕业后悬壶沪上。1937年抗战爆发,返回原籍行医,1958年选送卫生部在南京中医学院主办的第二期中医教学研究班学习1年,1960年调安徽中医学院任教,先后担任中医内科、金匮要略、各家学说教研组组长,1970年调蚌埠医学院任中医教研室主任。曾担任中华医史学会安徽省分会顾问,安徽省新安医学研究会副会长,是国内中医文献学及新安医学研究学科带头人之一。

一、好读书,治学严谨

歙县西递履福堂有一副楹联“几百年人家无非积善,第一等好事只是读书”,形象生动地展示了徽州人读书崇文重教的传统,吴锦洪继承了徽州人好读书的文化基因,自幼聪颖过人,酷爱读书,个人藏书亦堪称富裕,他的相关文章、讲稿以及为别人所作序言等,无不折射出他广博的学识。吴锦洪还传承了乾嘉学派做学问的方法,治学严谨,注重辨章学术、考镜源流。校订古书最能检验人的学识,段玉裁曾说:“校书之难,非照本改字不误不漏之难,定其是非之难。”参与《新安医籍丛刊》的编撰校定足显其功力。此外,他对古籍辨伪很有慧眼,譬如,裘吉生《三三医书》中载有清康熙年间歙县人江之兰《医津一筏》,凡论14篇,同时又收录了题名明永乐间盛寅所著《医经秘旨》,该书中有10篇与《医津一筏》相同,经考证吴氏认为《医经秘旨》为后人托伪。

吴锦洪治学严谨还体现在对古籍收藏保护的敏锐,避免了这些文献的散佚,如《戴树德医案》为休宁戴树德所遗,虽然戴氏医名不著,但有其用药特色,文献价值不容忽视,正如他在抄本后题跋“树德氏姓戴,休宁瑶溪籍,曾悬壶屯浦,后至五城,寓下街程修城堂应诊。民国二十年疾殁,年约四十余,此册系其手泽,吉光片羽,亦迩可珍。癸未九月,子于下街一农家诊疾,偶得此册,云自程修城堂空屋中捡得,今入予手,殆非无因哉?观其立论设方,甚中肯綮,而先生之名未出里间,何其数奇如是,兹赞数言于篇末,以志不忘云尔。”

吴锦洪学术的严谨还可以从他对五运六气学术研究的态度窥见一斑,有人于运气学说思想的起源,认为和盛行于两汉说灾异的《纬书》有密切关系,吴锦洪则认为,《纬书》是纯属封建迷信的玄学,运气学说虽有不少缺陷,但绝不能与《纬书》等同看待。到了近代,有些人根本不去了解它的内容,断然地说它是“封建迷信”的糟泊,致使这门古代的“边缘科学”逐渐濒临绝灭的境地。为此,吴锦洪编写了《五运六气参考资料》一书,于1980年由屯溪中医学会刊印,到了晚年他又结合现代气象因子对此进行更深入的探讨,发表《中医古代医学气象学——运气学说》一文。

此外,吴锦洪对中医学术流派的研究也很早,作为新安人其对新安医学研究作了深入的思考,提出新安医学中包含很多流派,如在丹溪养阴派影响下发展起来的培元派、时方家中的轻灵派、从事医学普及的启蒙派、经典注释家中的考古派与创新派等,确有先见。

凡此种种,彰显吴锦洪独立的学术研究视野,他不随波逐流,不人云亦云,建立中医学术文化的自我。

二、精经典,擅于临床

吴锦洪不仅学问做得好,临床功夫也是了得,他博采众长,不拘门户,尊古融今,中西与时方并重,制方遣药,不拘一格,温凉补泻,随证施治,熟谙中医内科杂病、外科、妇儿、咽喉各种病症的诊疗。吴锦洪在大量临床实践基础上创制经验方胃乐饮(蒲公英30g、丹参20g、当归15g、白芍15g、甘草6g、香附10g、延胡索10g、肉桂3g、煅瓦楞30g),用于寒热错杂、虚实兼挟、胆胃不和的溃疡病和慢性浅表性胃炎等胃脘痛,疗效显著。

因长期在基层工作,对中医治疗危急重症有很丰富的诊治经验。如会诊一失盐性肾炎休克病人,初以温化滞气,以利水液,二诊医生擅自加用五皮饮等利尿,浮肿不消,反增腹水,吴锦洪再次会诊加用鹿角胶、龟板胶,以脾肾双补而收功。被老百姓称为“大肚子病”的血吸虫肝硬化,一度肆虐,“千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌”,吴锦洪创制了 “杀虫丸”和 “千层塔”治疗晚期血吸虫肝硬化取得良好效果。

对经典以及古籍文献的熟悉,给吴锦洪的临床助力不小,譬如,对于辛苦法的运用得心应手,或辛开湿滞、苦泄热中,或苦辛协同、寒热平调。《伤寒论》栀子干姜汤,《杨氏家藏方》二气散,越桃散等方,熟悉于心,信手拈来,大大丰富了他临床选方用药。

吴锦洪在辨证施治中注重整体和局部关系,更主要的是通过机体阴阳虚实的调整,提高了机体防御机能。如其曾治一例男性湿热淋慢性患者,于1979年秋找中医治疗时,已经患病二年,只有尿路轻度坠胀感,无其他任何症状,但尿检始终有红白细胞和少量蛋白,已经一年,叠治无效,后经仔细推敲,发现患者舌质淡胖有齿痕,六脉沉细,虽无任何症状,但不耐过度疲劳。于是令患者单服“十全大补丸”,服后无任何反应,经服药三个月后,尿检正常。

临床中,吴锦洪根据病情缓急会选用不同剂型,如治疗学生赵某,癫痫经常发作7年,近来发作频繁,每月1-2次,西药控制不佳,根据脉弦滑,苔薄白,证属风痰壅塞清窍,治以息风豁痰,宣窍镇痉,采取丸剂以缓图(全蝎12g、白僵蚕12g、大蜈蚣5条、胆星6g、姜半夏12g、石菖蒲12g、天竺黄6g、龙齿30g、白附子9g、牡蛎30g、朱砂6g、茯神30g,研末糊丸,每次3g,每日2次),控制良好。

吴锦洪还注重中医病因学研究,他根据“百病中多有兼痰者” (《丹溪心法·痰·附录》,注重痰邪致病,创制了成人、小儿化痰方(清半夏15g、橘红10g、枳壳10g、胆星5g、车前子10g、象贝母10g、皂荚5g,成人一日量),验之临床,即可治病又可预防,疗效卓著,充分彰显中医特色。

三、通徽学,潜心文化

吴锦洪自幼接受了良好的传统教育,深受徽文化熏陶,对儒学、徽学尤加研习。新安很多医家对经典著作做了深入的注释考证,阐发了医学理论,并有所创见。如祁门汪机著《续素问钞》9卷,休宁丁瓒著《素问钞补正》10卷,他们在滑寿《素问钞》的基础上,对《素问》作了进一步的修订增补工作。吴锦洪在《内经》研究方面尤为重视上述文献的研究成果,在其撰写“新安医学流派刍议”一文中,对新安胡澍《内经素问校义》所采用的版本考,对“素问”的名义字考,均做到精确考证有据,十分明晰晓畅。

就连日常评审文稿,吴锦洪亦一丝不苟。1989年《中医临床杂志》社编审专家在铜陵开审稿会,会上初审组对淮南一位女中医稿件“消风散治疗痒疹的临床应用”不予刊用。终审吴锦洪教授复审中认真评议此稿,指出此稿:选题很好,文中处方是一张很有临床疗效的历史名方,可让作者修改充实,主要是补充典型案例,要把“消风散”的方义写出来。作者补充修改润色后得以刊用,并得到读者好评。一篇稿件,在用与不刊之间,吴锦洪教授以学术眼光,给予了肯定,指出不足之处,让一篇补删的中医文稿给予出路,终被刊用。

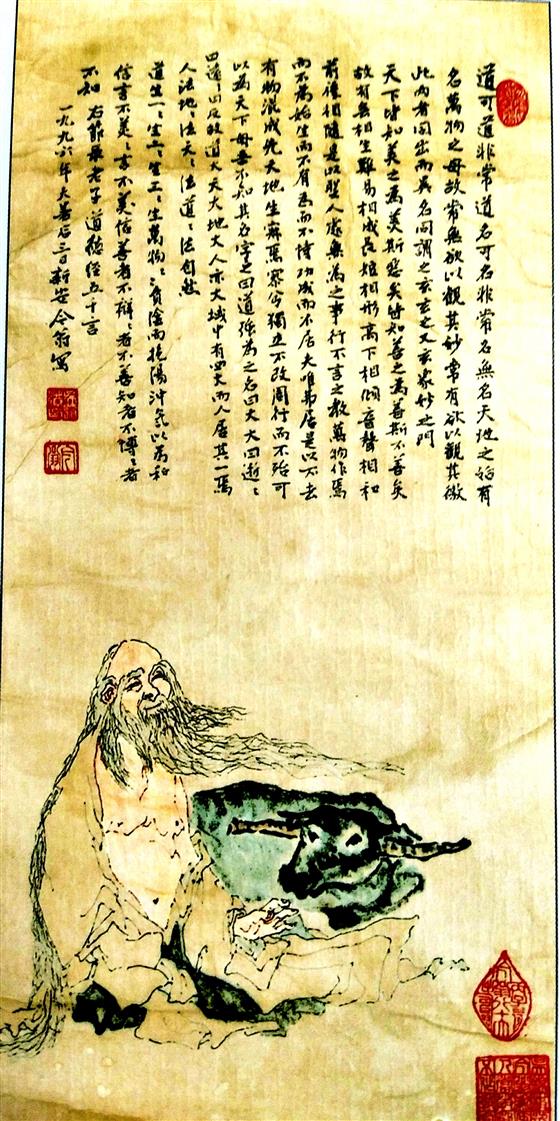

习医同时,吴锦洪不忘吟读古诗词,临碑刻,学绘画。画山水,用功甚勤。一幅幅山野村舍山水,简淡沉厚,清纯静雅,笔简意足,精觉有余,或设色,或水墨,笔气清疏,墨色温润,得空蒙疏朗之趣,又有文人笔意,颇具逸致。其书画作品曾多次在各类书画会展中获奖,或为人收藏,其艺术价值和精神境界熠熠闪光。

吴锦洪研究新安医学,从源流出发,认为自古以来,文化交流与地理交通有密切关联。新安下游是富春江,在学术交往方面,新安江与浙江、江苏联系紧密,许多徽州医学家前往浙、苏访师问道,开业行医。如歙县程芝田曾在衢县行医,衢县名医雷逸仙是他的门人,歙县程曦又从逸仙之子少逸受业。休宁程履新是上海李仕材的弟子。苏州叶天士的祖父,又是自歙县迁吴的。可见新安医家与邻省交往颇为频繁。

自从医之门户分于金元以来,浙东金华比邻新安,故丹溪的学术思想影响新安较大,其后如会稽张景岳、上海李仕材等亦是如此。丹溪养阴派的学术思想,在新安经休宁程充编校《丹溪心法》(1481年)和方广的《丹溪心法附余》(1536年)后,又有婺源江时途著《丹溪发明》5卷,对丹溪学说起了一定的推动作用。祁门汪机,其医学继承于朱丹溪。师其丹溪意,编成《推求师意》2卷。休宁孙一奎,在临症中注意正气的补养,是有其一定的思想根源的。歙籍张柏,其临症施治,“大概主参、术补法,而随时定方”。歙县吴澄在《不居集》中主张“理脾阴一法,扶脾即所以保肺,保肺即所以扶脾,此皆自制经验良方,以补前人未尽之蕴也”。“古人多以参苓术草培补中宫,而虚劳脾薄胃弱,力不能胜……宁但脾家不用参芪,即肺肾病家亦有难用二冬、二地者,所以新定补脾阴一法也。”

吴锦洪指出,唐宋以来,临床医家中有经方、时方之分,在时方中,以叶天士善于用药轻灵,特称之为“叶派”。歙县程国彭,著《医家心悟》5卷(1732年),其论医则深入浅出,言简理明,论治则法古不泥,灵活多变。新安诸多医家在临症用药上多以轻灵取胜,每于平易中见神奇。

吴锦洪一生治学甚勤,不仅中医临床好,教学好,书画好,诗词也好。壬申五月参加审稿会,锦洪先生和许孔老“踏莎行”原韵一阙。“久旱初雨,黄梅时节,户外不闻鸟喧啄,蓟北闽南共一室,翰章学术忘岁月。茶香烟袅,共同品物,庐阳已换旧城阙,建安豪情今尚在,杜康慨歌千秋咽。”

1998年8月17日,锦洪先生得悉王乐匋先生于昨晚12时病故,拟挽联一幅:“医林泰斗,二度同窗,惊闻旧友成新鬼;书坛羲献,一旦凋谢,永别音容与笑貌。”并带去主轴一幅题词:我与乐匋兄同籍新安,两次同窗,我好丹青,乐匋兄善书法。一九五八年在南京中医学院共组黑板报,我俩书画合璧,该报竟被评为全院之冠。迄今正值四十寒暑,惊悉乐匋兄遽归道山,不胜悲痛。今仿歙人汪采白笔法,“伤心溪楼观漾图”并志数语以留鸿爪。可见乐匋、锦洪二老的才情和友谊。