摘要:津巴布韦的民主为何不可持续呢?这确实是一个问题。事实上,亨廷顿曾在他那本著名的《第三波》里已经做过回答,他说:“在穷国,民主化是不可能实现的。”

作者:政经天一楼主韩和元

近期,国内乃至世界媒体都被津巴布韦政变事件占据了。在社交媒体上,人们更是为一个独裁者的黄昏,而为之弹冠相庆。但这些言论却很少触及一个事实,那就是津巴布韦以前也是一个民主政体。

那么问题来了,津巴布韦的民主为何不可持续呢?这确实是一个问题。事实上,亨廷顿曾在他那本著名的《第三波》里已经做过回答,他说:“在穷国,民主化是不可能实现的。”

事实上,就这一问题,学界已经做过广泛的讨论了。德国著名社会学家,政治学家,经济学家,哲学家马克斯·韦伯(Max Weber)就曾表达过近似观点,他说:轮廓清楚的现代民主只可能出现于资本主义工业化国家。

李普塞特的研究发现

事实上,就这一问题,学界已经做过广泛的讨论了。德国著名社会学家,政治学家,经济学家,哲学家马克斯·韦伯(Max Weber)就曾表达过近似观点,他说:轮廓清楚的现代民主只可能出现于资本主义工业化国家。

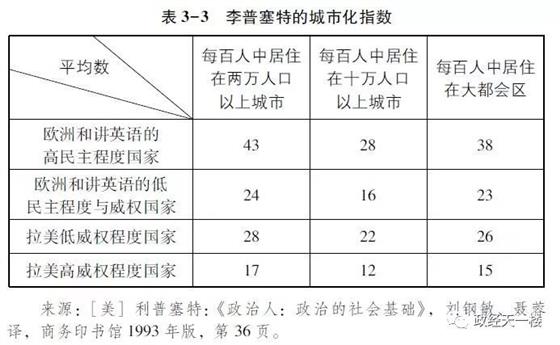

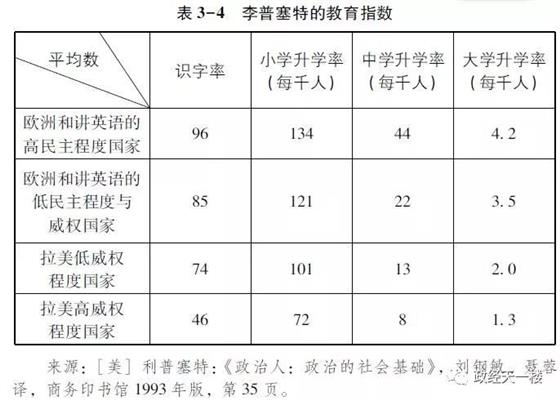

为了验证这一假设,李普塞特使用了各种显示经济发展的指数,如财富、工业化水平、城市化水平与教育普及程度,并计算出当时欧洲大陆,包括美国、加拿大、澳大利亚等讲英语的非欧洲大陆国家,以及拉丁美洲的民主较多或民主较少的那些国家的平均值。

通过这些广泛的信息资料,所做的全面统计检验对比,其结果显示为:民主程度越高的国家,其财富、工业化水平、城市化程度及教育水平的平均数就越高。反之,民主程度越低的国家,无论是财富、还是工业化水平,或是城市化程度,抑或是教育水平,其平均数都会越低。

正是基于这样的观察,李普塞特指出以财富、工业化程度、城市化水平和教育程度为指标的经济发展程度,形成了一个与民主相关联的主要因素。在他看来,经济的发展程度直接决定人民的政治参与度。

亨廷顿的观察

李普塞特所观察的是第二次世界大战后至1955年这10年间的世界经济与民主情况,那么他的观点在以后的时间维度里,是否依然能够站得住脚呢?博伦和罗伯特.杰克曼(Robert W. Jackman)于1985年共同完成的一项研究,对于这一问题给予了肯定的回答。在一项针对20世纪60年代世界经济与民主关系的研究中,他们也发现,“经济发展的水平对政治民主产生了显著的影响。[3]”在这篇题为《六十年代政治民主的经济与非经济决定因素》(Economicand Noneconomic Determinants of Political Democracy in the 1960s)的论文里,他们进一步指出“人均国民收入(GNI)也是一个最主要的解释性变项。”

他们的这一观点和研究方法得到了美国著名政治学家亨廷顿的继承和响应,并在他们的基础上,亨廷顿将一国经济程度的指标,从李普塞特的财富、工业化、城市化和受教育程度四项指标简化为人均国民收入(GNI)一项。在他看来与人均国民收入(GNI)的高低相对应的就是民主程度的高低。他以世界银行所公布的各国的人均国民生产总值为标准予以分类,先后对20世纪70年代和80年代的世界经济与民主情况予以了考察,结果如下:

针对于20世纪70年代的经济与民主的关系的研究,亨廷顿用来测度经济发展水平的主要指标是,利用世界银行于1978年发布的《世界发展报告1978年》里所提供的世界各国的人均国民生产总值(美元计价),和以此为标准所做的收入层次分类——既将人均国民生产总值大于3000美元的国家和地区定性为“高收入国”,将人均生产总值介于1000-3000美元的国家定性为“中高等收入国”,将人均国民生产总值介于250-1000美元的国家定性为“中低等收入国”,将人均国民生产总值低于250美元的国家定性为“贫穷国”。

通过统计分析发现,符合“高收入国”这一条件的国家(和地区)数量为23个。其中,民主国家有18个、非民主国家为2个,介于二者之间的民主化的、自由化的国家数量为3。也就是说民主国家在这一经济发展层次的占比近80%。

符合“贫穷国”这一条件的国家(和地区)总数为34个,其中民主国家只有1个、非民主国家则多达31个,介于二者间的民主化、自由化的国家则为2个。也就是说,在该经济发展层次中,民主国家的占比还不到3%,但非民主的国家占比却高达91%。

资料来源:经济数据来自世界银行,世界发展报告1978年(华盛顿:世界银行,1978年),第76-77页。

A在1974-1989年期间,而且不包括那些在1974年已经实现民主化的国家。

B包括印度,该国在1975年变成不民主国家,然后在1977年又实现了民主化。

C包括尼日利亚,该国在1980年过渡到民主,在1984年又回归到军人统治,还有苏丹,该国在1986年和1989年之间经历了类似的过程。

来源:[美]塞缪尔.亨廷顿.第三波——二十世纪末的民主化浪潮[M].刘军宁译.上海:上海三联书店,1998:73.

随着时间的推移,虽然具体的数值一直在变动,但这种整体趋势却并没有太大变化。到1989年,世界银行根据世界经济的整体变化情况,将“高收入国”的标准由1978年的>3000美元调高到>6000美元;而将“贫穷国”的标准由1978年的<250美元,调高至<450美元;将介于450美元-6000美元之间的国家则被统一定性为“中等收入国”。

亨廷顿的统计发现,20世纪80年代符合“高收入国”条件的国家比20世纪70年代有所增长,既由原来的23个国家增长为24个国家。其中除了沙特阿拉伯、科威特、阿拉伯联合酋长国、新加坡等4个国家属于非民主国外,其他国家均属于民主国。也就是说民主国于该经济发展层次国家中的占比高达83%。

而在另一个极端,即那些符合“贫穷国”标准的国家则多达42个,其中只有印度和斯里兰卡这两个国家曾有过相对广泛的民主经历,其他的均属于非民主国。此外,在53个“中等收入”国家中,也只有23个国家属于民主国家的范畴,5个国家可归入从非民主向民主过渡的国家,剩余的25个国家仍然处于非民主状态。

正是基于上述研究发现,亨廷顿所得出的一个重要结论是,“在经济发展程度与民主之间存在着一种全面的相关性。[4]”正如历史经验所告诉我们的,这种相关性且是带有明显的正相关性的。当一个国家的经济发展水平越落后,那么该国的民主程度相应地也就表现得越低。反之,一个国家的经济发展程度越高,那么该国的民主程度相应地也就会越高。换而言之就是,一国的经济繁荣程度有多高,那么所对应的民主发展程度就会有多高。

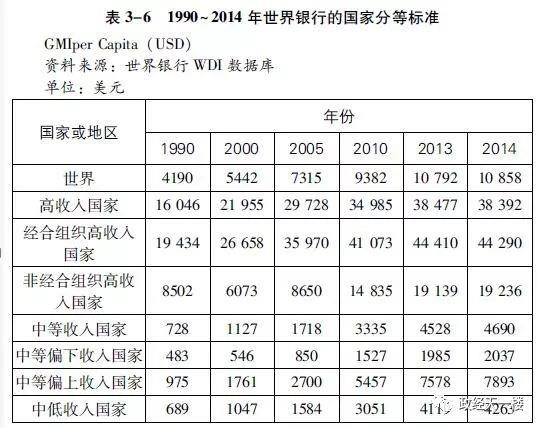

几十年过去了,那么,亨廷顿的这一观点似乎还有效呢?为了检测亨廷顿理论的正确性和可靠性,我们依旧延续亨廷顿的研究方法,即利用世界银行发布的世界各国的人均国民生产总值(美元计价)来对各国的经济与民主情况予以了考察。根据发布于2015年的数据中,世界银行按照人均国民收入的多寡将世界各国分为四等,即高收入国家、中等收入国家、中低收入国和低收入国,根据实际情况,我们倾向于认为它实际将其分为了六等,即高收入国家、中等偏上收入国、中等收入国家、中低收入国、中等偏下收入国和低收入国。根据世界银行的数据,2014年时,其具体的分类标准为:38392美元以上的国家为高收入国家、7893美元以上至38392美元之间的国家为中等偏上收入国家,4690美元以上至7893美元之间的国家为中等收入国家,4263美元以上至4690美元之间的国家为中低收入国家,2037美元以上至4263美元之间的国家为中等偏下收入国家,而635美元以下的国家则被视之为低收入国家。[5]

来源:转引自国家统计局官方网站: http://data.stats.gov.cn/files/lastestpub/gjnj/2015/indexch.htm

除开非主权实体或其他特殊地区,如英属百慕大地区和中国澳门等外,其中,符合于高收入国家标准的国家计有:摩纳哥、列支敦士登、挪威、卢森堡、卡塔尔、瑞士、丹麦、科威特、瑞典、荷兰、圣马利诺、芬兰、美国、奥地利、比利时、安道尔、澳大利亚、加拿大、德国、法国、阿联酋、日本、爱尔兰、新加坡、英国等25国。在这25国中,科威特、卡塔尔和阿联酋三国是石油输出国和非民主国家[6],在剩余的22个高收入国家中,除新加坡是否为民主国家还存分歧外,其余国家均为公认的民主国家。

在另一个极端,世界银行把包括卢旺达、乌干达、多哥、中非共和国、津巴布韦、冈比亚、尼泊尔、莫桑比克、马达加斯加、阿富汗、几内亚、埃塞俄比亚、尼日尔、厄立特里亚、塞拉利昂、马拉维、利比里亚、刚果民主共和国、布隆迪等在内的19个国家归类了“低收入国家”。在这些国家中,虽可被归为民主的国家有阿富汗、尼泊尔、柬埔寨、塞拉利昂、马拉维、利比里亚,但这种民主很不稳定,这些国家的最大特色就是反复,经常性的情况是:一国在成为民主国家后,很可能在不到4年的时间里,又重归非民主国家,而且反复多次。截止目前,除了战后的柬埔寨有过长达10年的相对稳定的民主外,其他国家的情况仍不容乐观,这包括为美国实际控制的阿富汗,而非洲国家的表现尤其如此。譬如:1961-1962年,塞拉利昂实现民主,但于1967年,塞拉利昂重归非民主国家。到1996年,塞拉利昂重新实现民主,但次年,又重归为非民主国家。中非共和国亦是如此,1993年实现民主,2001年退出民主国家之列。到2005年,复又加入,但到2008年再次退出。同样的情况也发生于利比里亚,1997年,利比里亚实现民主,2001年重归非民主国家,4年后的2005年又再度回归民主。布隆迪则于2005年实现民主,但于2010年重归非民主国家[7]。这也就是说,在这一区间的国家,真正意义上有过广泛民主的国家,到目前为止只有柬埔寨一国。综上可见,亨廷顿的的这一结论,再次得到世界银行所发布的最新数据的有力支持。

这些一统计结果与李普塞特、博伦与杰克曼的分析几乎一致,为此,亨廷顿得出这样一种结论“自十九世纪起在民主与财富之间出现了一种正相关,这种正相关仍然一直很强[8]”。他甚至公开指出,“在穷国,民主化是不可能实现的[9]”。

包括津巴布韦在内的非洲的经验,也确实支撑了亨廷顿的这一结论。

非洲的民主为何缺乏可持续性

“经济的繁荣程度直接影响民主”——正如前面所论述的,近几十年来,包括勒纳、李普塞特、博伦和杰克曼、英克尔斯和戴蒙德、亨廷顿在内的诸多学者,基于跨国的、广泛的经验事实和相应信息资料,所做的全面统计研究,证实了亚里士多德假设是一条很强的经验规律。的确,也如上所论,这些学者研究的共同结论:各种衡量生活水准的指标值的逐步上升,导致了民主的逐步上升。这确实解释了包括欧美发达国家的政治与经济的过去和现状。

但也正如哈佛大学瓦戈纳经济学讲座教授罗伯特.巴罗所说的,这一结论尚缺乏具有令人信服的基础理论。根据李普塞特、博伦和杰克曼、亨廷顿所提供的证据,上述结论我们似可理解成:经济繁荣是民主的先决条件,至少是重要因素。但这一结论,显然无法解释我们所处的,这个真实世界的过去和现状。正如我们所见,今天无论是亚洲、非洲还是加勒比海地区,很多于社会、经济方面仍然非常落后,譬如在社会方面它们还压根就没有实现城市化、在经济方面也还没有实现工业化、在文化方面甚至连初级教育都还没普及……的国家和地区,譬如阿富汗、柬埔寨,基于“拿来主义”、通过借鉴和模仿,在政治上却已然跟西方发达国家趋同——实行的是典型的民主制度。

那么,这是否说明了亚里士多德、马克斯.韦伯、李普塞特等人的“繁荣造就民主”之观点是错误的呢?至少是具有很强的局限性,能够解释清楚西方发达国家的情况,却不足以解释后发国家,特别是非欧美国家的情况。对于这种质疑,巴罗的回答是否定的。他基于对自1960年以来近140个国家之间的增长所做的仔细的统计分析所得的证据,证实了亚里士多德、马克斯.韦伯和李普塞特等人的假设。

他以加斯提耳(Raymond D.Gastil)所给出的政治权利——政治权利是有意义地参与政治活动的权利。在民主政治中,这意味着所有成年人都拥有投票权,都有权竞争公共职位和议员位置,因此对公共政策拥有决定性的一票(Gastil,1986-1987ed.)——这一定义,及其民主分类体系——如果一国的小党派对政策的影响力不大,那么该国就将划为不太民主国家一类——这一原则作为测度标准。以年度为单位,对各国的政治权利予以评分,其中他所给出的数值中,0对应的是最少的政治权利,而1对应的则是最大的政治权利,他以此来测度各国的民主状况。在整个研究过程中,涉及的国家数量最高达到138个。巴罗将这些国家分为两组,一组为南撒哈拉非洲地区国家,一组为非南撒哈拉非洲地区国家。

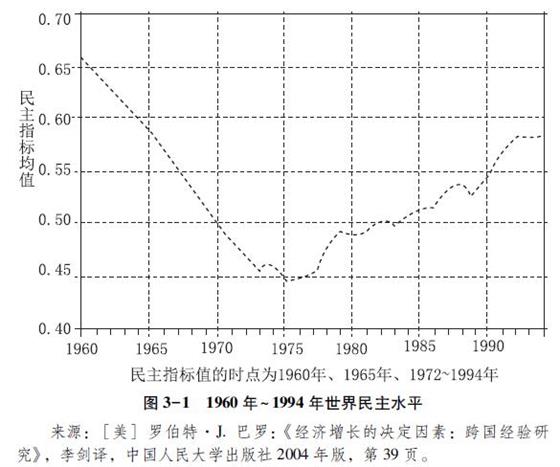

该项研究的统计结果显示,世界民主指标的平均值在1960年最高,达0.66。随后一路下滑,到1975年该数值下降到0.44这一低点。其后,民主趋势又逐年上升,到1994年,该数值回升之0.58。该时间段之世界民主的整体趋势,可参见下图

那么,现在的问题是,1960年后为什么世界民主水平会出现如此大幅度的下降呢?至少是1975年后的回升之势,为什么会如此之弱呢?巴罗认为,一个重要原因来自南撒哈拉非洲国家民主的倒退(亨廷顿则习惯于用威权主义的回潮来形容这种现象)。

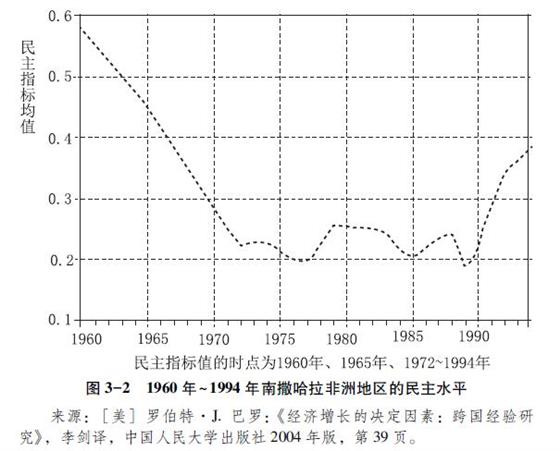

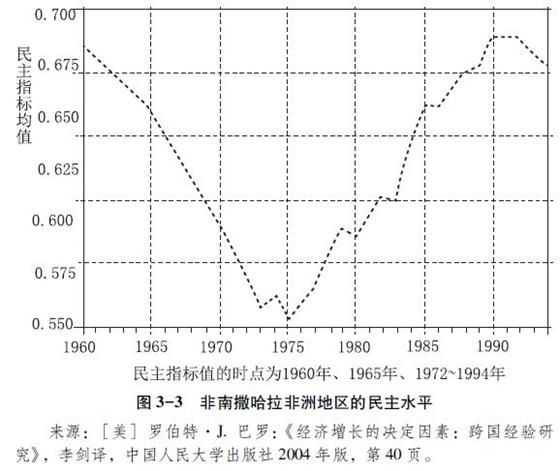

虽然,自1960年以来,非南撒哈拉非洲国家的民主,也出现了大幅下滑。这可从上述地区民主指标的平均值看得出来:1960年该数值为0.68,但到1975年,该数值仅为0.55了。但很快就触底反弹,到1990年不仅回升至1960年的0.68,还创了新高,达0.69。而同期的南撒哈拉非洲的国家,民主也于1960达到顶点,该时期该地区的民主指标的平均值为0.58。但随后一路下滑,到1977年,该数值跌到0.19。后一直在0.2-0.25之间徘徊,只到1989年以0.18见底企稳并逐步回升。到1994年,该数值亦只回升到0.38而已。两个地区具体的民主走势可详见图2、图3:

那么,为什么会出现这种情况呢?博伦所给出的解释是,20世纪60年代早期,许多非洲国家摆脱了殖民统治而走向了独立。并在独立之初,受过去殖民力量,或者国际组织如世界银行、国际货币经济组织的影响,借鉴了西方发达国家的政治体制形式,而纷纷建立了民主制度。但到70年代早期,这些建立在落后经济基础上的大部分民主国家,都逐渐地演变成了独裁的制度。

亚洲的情况或许好一些,但其结果同样让人失望。牛津大学社会法律研究中心研究员裴文睿(RandallReerenboom)的观察就证明了这一点:过去那些试图在经济发展水平还相对较低的时期就实施民主化的国家通常都失败了,很多都恢复到了独裁体制。

1950年至1957年间,刚刚从荷兰独立的印度尼西亚试图推行民主,但他们选出来的总统苏加诺在住进华丽的前荷兰总督官邸后,就开始优游宴乐、挥霍无度,不久许多人公开批评他不关心国家政治,不关心国家的复兴和发展。这令他非常不满,于是1956年苏加诺解散了国会,提出制定“指导下民主”和“指导下经济”的政策,实际上实行独裁,民主的实验也就此告终。泰国经历了无数次的民主选举,而后是由军方主导的政变的循环——自1932年以来约有18起政变企图,其中包括在2014年推翻英拉、2005年推翻他信和广为人知的1992年宪法的政变。韩国也是如此,在重返专制统治前,于20世纪60年代和70年代初举行了几次选举,但最后却在朴正熙的戒严令下民主也告终结。这种非民主的状况一直维持到韩国的经济高速发展并成功地向高收入国家过渡时[10]。

如今,那些企图在低经济发展水平和体制不健全情形下,实施选举的国家,继续在经济发展水平低下、社会秩序问题紧迫,和对政治制度的极度不满中踯躅前行,印度尼西亚如此、孟加拉国如此,甚至印度也是如此。

印度常常被一些民主至上主义者,树立为国家在经济尚未成熟的时期也能实现民主化的一个典型案例。但事实却是,在民主政体下,印度人民并没有像奥尔森、弗里德曼们所认为的那样,经济得到快速的发展,事实上那里的人民依然贫穷,政治上也同样不稳定。同时,腐败猖獗、治理混乱。在印度,民主并没有为众多民众解决极度贫困这一迫切问题,也没能建立一个公正和有效率的法律制度,更没有终结种族冲突、宗教紧张局势或是基于种姓的歧视。

也正是基于上述跨国经验,巴罗认为“民主和繁荣指标之间的正相关关系已经成为一条确凿的经验规律了[11]”。这种规律就是经济发展水平越高,所对应的民主程度也会相应地更高。在此基础上,巴罗进一步总结道:虽然那些经济发展水平低的国家,能够通过美好的愿望而建立起民主这一政治体制,但因为缺乏经济基础支持,这些国家通常无法将这种政治体制维持下去。如上面提及的,在20世纪50、60年代早期新独立的大多数亚洲和非洲国家,他们在独立之初的确都建立了民主自由的制度,但都无法维持下去。这也正是为什么自1960年以后,世界民主水平会大幅下降的根本原因。

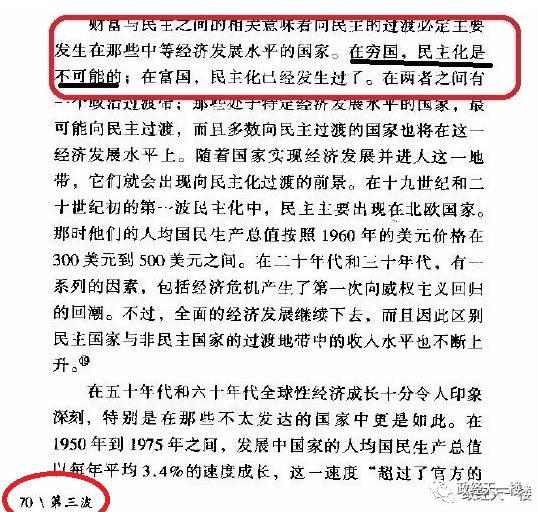

这一事实亦让我们不能由此而得出奥尔森式的结论,即认为民主是经济增长的一个关键因素,事实可能是恰好相反。这恰好有力的证明了亨廷顿是对的,“在穷国,民主化是不可能实现的[12]”。他进而进一步指出,基于“财富与民主之间的相关性,意味着向民主的过渡必定主要发生在那些中等经济发展水平的国家。……那些处于特定经济发展水平的国家,最可能向民主过渡,而且多数向民主过渡的国家也将在这一经济发展水平上。随着国家实现经济发展并进入这一地带,它们就会出现向民主化过渡的前景。[13]”

本文摘选自《通往正确之路:未来中国经济增长靠什么》第二章

本书已上架

[1]相关论述参见其所撰写的论文“民主”,该论文收入《社会科学全书》,纽约:麦克米伦公司,1937.第五卷,第76-85页。

[2][德]马克斯.韦伯.经济全史[M].格伦科:自由出版社,1950:315-338.转引自:[美]西摩·马丁·李普塞特.政治人-政治的社会基础[M].刘钢敏、聂蓉译.北京:商务印书馆,1993.

[3] Kenneth A. Bollen &Robert W. Jackman.Economic and NoneconomicDeterminants of Political Democracy in the 1960s[J].Research in PoliticalSociology,1985:38-39.

[4][美]塞缪尔.亨廷顿.第三波——二十世纪末的民主化浪潮[M].刘军宁 译.上海:上海三联书店,1998:68.

[5]见国家统计局官方网站:《国际统计年鉴2015》http://data.stats.gov.cn/files/lastestpub/gjnj/2015/indexch.htm

[6]石油国为什么很难成为民主国家,亨廷顿的解释是,石油收入归于国家:这些收入也增加了国家官僚体制的权力,因为它们可以消减或免除税收,它们也减少了政府向民众摊税、派税的必要。税收得越少,公众要求代表的理由也就越少。“没有代表不纳税”是政治要求,“没有纳税不代表”则是政治现实。

[7]胡峻玲.非洲大陆在二战后的民主发展[J].21世纪国际评论(第四辑).

[8] [美]塞缪尔.亨廷顿.第三波——二十世纪末的民主化浪潮[M].刘军宁 译.上海:上海三联书店,1998:69.

[9] [美]塞缪尔.亨廷顿.第三波——二十世纪末的民主化浪潮[M].刘军宁 译.上海:上海三联书店,1998:70.

[10]裴文睿.法治与民主:中国从亚洲经验中吸取的教训[J].国外理论动态,2010(08):60-69.

[11][美]罗伯特.巴罗.经济增长的决定因素:跨国经验研究[M].李剑译.北京:中国人民大学出版社,2004:61.

[12][美]塞缪尔.亨廷顿.第三波——二十世纪末的民主化浪潮[M].刘军宁 译.上海:上海三联书店,1998:70.

[13][美]塞缪尔.亨廷顿.第三波——二十世纪末的民主化浪潮[M].刘军宁 译.上海:上海三联书店,1998:70.