古代秦、西汉、东汉、魏晋、北魏、隋唐都城选址中的风水观念

图、文:翟智高

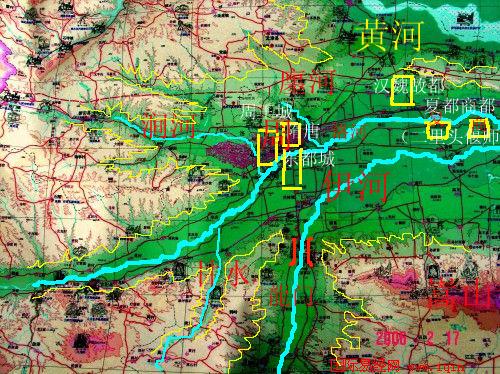

洛阳五大都城选建在邙山之阳、伊洛瀍涧之间,尤其是汉魏故城和隋唐东都就是很精心的选择和营建:五都联珠九龙朝洛阳都城形势图

洛阳四周有九条山脉朝拱(嵩山一、熊耳二、崤山二、邙山四),九道河流环绕(黄、伊、洛、廛、涧、谷、甘、姜、儒),形势甲于天下,五大都城遗址(夏二里头、商偃师商城、周王城、汉魏洛阳城、隋唐东都城)东西横列排开,有十三个王朝在此建都或做为陪都。

秦都咸阳

秦孝公十二年定都咸阳,《史记·秦本纪》载“(孝公)十二年作为咸阳、筑冀阙徒都之”。秦始皇三十五年,“始皇以为咸阳人多,先王宫廷小……及营作朝宫渭南上林苑中……先作殿首阿房……周驰为阁道,自殿下直抵南山,表南山之颠以为阙,为复道,自阿房渡渭,属之咸阳,以象天极阁道绝汉抵营室也……关中计宫三百,关外四百余。于是立石东海上朐界中,以为秦东门”。秦王朝完成了前所未有的大一统。因此秦人所规划的风水基线也是空前绝后的。以秦都咸阳至东海上朐划一直线,长度达900余公里。在此基线上有咸阳(秦都)、临潼(始皇陵)、老鸦岔(海拔2413.8米,为豫、陕分界最高峰),韩城(古宜阳、韩国都城,今宜阳韩城)、新城(秦昭王舅华阳君封地,近伊川平等古城)、告城(禹都、阳城,今登封阳城)、新郑(郑韩故都)、商丘(先商故地)、上朐(秦东门,今连云港)。

将此基线西伸,扶风(周故地)、宝鸡(秦先人所居)也在此线上。基线总长达1000公里以上,其东西直线的精度与同纬线基本相重合(图七)。秦代东西风水线上最轰动的考古发现,是临潼秦始皇兵马俑,这一发现被称为“世界第八大奇迹”、兵马俑面东而立,是对秦东西风水线最好的注解。

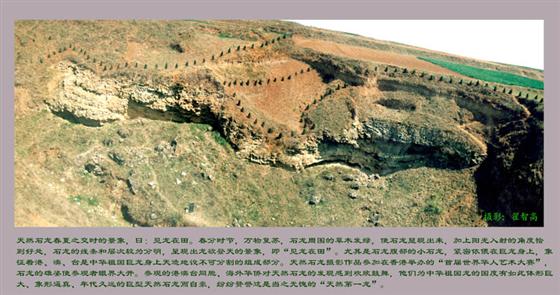

再一项有意思的发现,是位于该基线上的洛阳南伊川新城附近,发现长达90多米,高9.5米的巨型天然石龙(《洛阳日报》1994年11月20日)。该天然石龙头向西方,龙的须、鼻、牙、眼、角、身、足、翅、鳞等一应俱全,维妙维肖,是所有人工塑造的龙所难以比拟的。该龙的奇妙之处在于它是隐形的,只有仔细辩认才能看清龙的形象。见附图:

秦人对风水的研究有极高的水平,《史记·樗里子甘茂列传》载有秦丞相樗里子看风水的事:“昭王七年,樗里子卒,葬渭南章台之东。曰:后百岁,是当有天子之宫夹我墓。至汉兴,长乐宫在其东,未央宫在其西,武库正直其墓”。

樗里子何以准确预言后来汉兴时会以他的墓为基线。这与他注意查看地理形势有关。《战国策·西周策》载“秦令樗里疾以车百乘入周,周以卒迎之,意甚敬”。他入周当然会对周王城的建制详细观察,对周王朝都城的规划基线有所了解(二千多年后,在洛阳周王城内才发现周王陵墓群,有名的“天子驾六"就是其中之一)

当秦相樗里子发现秦地有类似周王城的地形时,就将其墓造在那里,并深信后来有人会发现他所堪定的风水线。只不过他有意无意将之神秘化了。

风水学又称堪舆学,要旨是趋利避害,实际归于环境学范畴。《周礼》:“惟王建国,辨方正位,以为民极。”交通便利,用水充足,背山面水,空气清新而流通,朝向尽量避阴向阳等,均为建国都、兴家园、选房屋之首选,也很符合科学道理。

洛阳五大都城选建在邙山之阳、伊洛瀍涧之间,尤其是汉魏故城和隋唐东都就是很精心的选择和营建:

两汉

1、西汉。《史记·高祖本纪》载“高祖欲长都洛阳,齐人刘敬说,及留后劝上入都关中,高祖是日驾都关中。”西汉定都长安,与相国萧何有关。《史记·萧相国世家》记载“沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收丞相御使律令图书藏之。项王与诸候屠烧咸阳而去……汉王所以俱知天了扼塞,户口多少、强弱之处,民的疾苦者,以何具得秦图书也”。

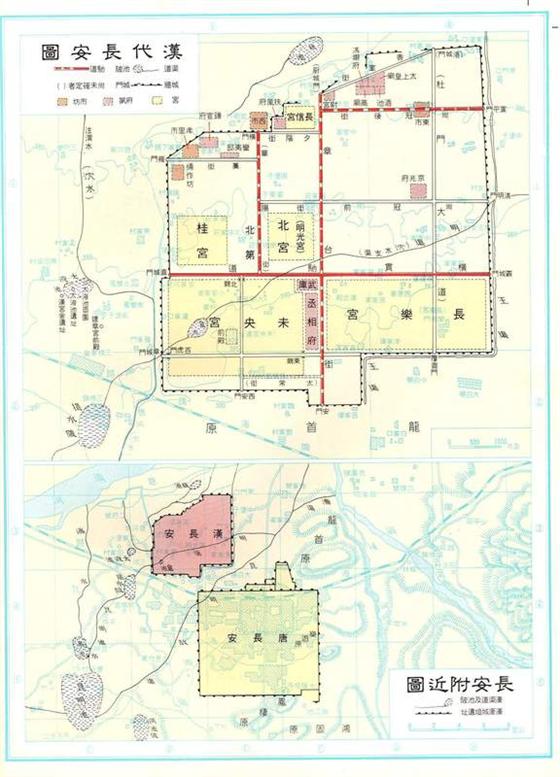

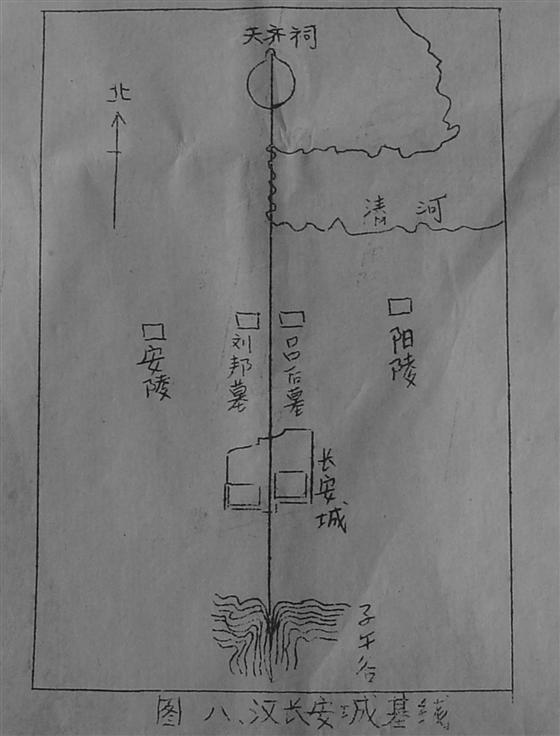

汉长安城以武库(樗里子墓)为基点,南北有一条精度很高的风水基线 最南端子午谷口,最北端为天井岸礼制建筑遗址,长74公里(图八)(《文物》1995,3期):

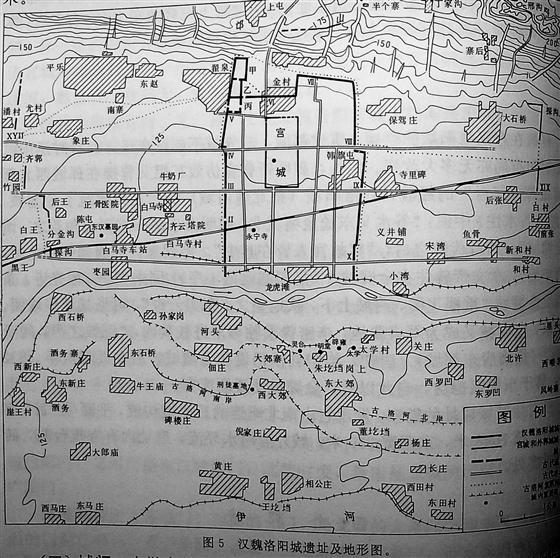

2、东汉洛阳故城位于河南省洛阳市区东15公里处。故城北倚邙山,南临洛河,城周14公里。后有曹魏、西晋、北魏建都于此。汉魏两代为繁盛时期,因称汉魏洛阳故城。

该城是在西周成周城的基础上发展起来的,公元前249年,秦在洛阳置三川郡,郡治成周城。秦封吕不韦为文信侯,食洛阳十万户,再次扩修此城。光武帝刘秀中兴汉室,于公元25年称帝,定都洛阳。

东汉洛阳城大体沿袭秦洛阳城规模。汉魏晋洛阳城,是当时世界上屈指可数的大城市。城内有宫城、衙署、苑囿、市场,南郊有东汉时建立的最高学府太学,国家天文台灵台,以及明堂、辟雍;城西有中国最早的佛寺白马寺等。

汉魏洛阳故城建筑的南、北宫,并非东汉建都洛阳始有,在秦代和西汉初期即已存在。经过了多次的破坏与重建,南宫位于城南部中偏东,北宫位于城北部中偏西,两宫南北不对称而略有错位,其间以复道连接。汉魏洛阳城的中轴线,基本上是南对万安山主峰天然双阙山峰。

汉魏洛阳故城,是当时全国政治、经济、文化中心。

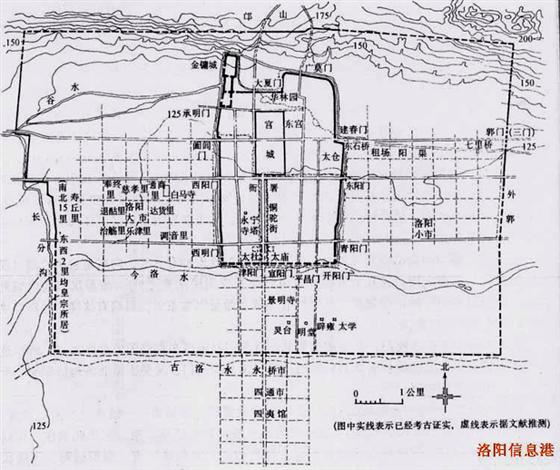

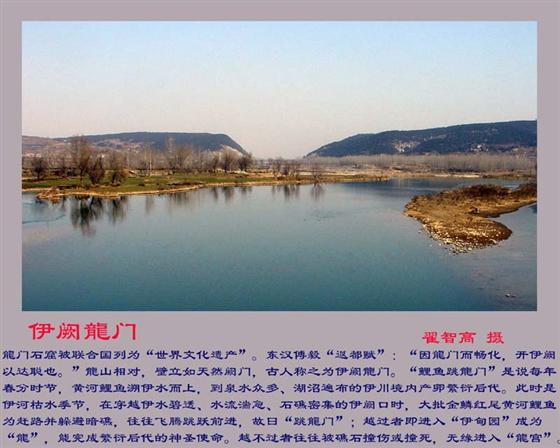

1、 隋东都洛阳城。1954年对洛阳隋唐洛阳城进行了多次钻探,基本掌握了城址的范围、形制及平面布局。 1965年,复查了该城址,勘察皇城宫城及其所属的圆璧城、曜仪城、东城、含嘉仓城,探测了城内数十条街道,100余个里坊及3大市场。 1971年,对含嘉仓城进行了全面钻探,同时发掘了一批仓窖,其中160号窖遗存有满窖炭化粟子。 1981年至1983年,在洛阳玻璃厂浮法二线基建工地进行了大面积的发掘,发现了隋唐城西城。 1990年,在宫城内发掘出土唐哀帝的即位玉册。) 隋炀帝为了加强对全国政治上的控制,于仁寿四年(公元604年)十一月,亲自到洛阳查看风水。熊耳山脉主脉是一条巨龙,落脉处在洛阳龙门.熊耳山脉主脉是一条巨龙,龙头前伊川龙头沟有巨型天然石龙,向北20多公里就是洛阳龙门:。《元和郡县图志》载:“初,汤帝尝登邙山,观伊阙,顾曰‘此非龙门耶?自古何因不建都于此?’,仆射苏威对曰‘自古非不知,以俟陛下’。帝大悦,遂议都焉”。隋唐东都在汉代的白马寺以西,坐南朝北,面眺邙山,背靠洛河,南对伊阙龙门: 炀帝诏曰:“王畿之内,天地之所合,阴阳之所和。控以三河,固以四塞,水陆通,贡赋等。汉祖曰‘吾行天下多矣,唯见雒阳,自古皇王。’何尝不留意……今可于伊、雒营建东京”。 公元605年(大业元年),炀帝下诏令尚书令杨素、宇文恺负责造东都。在周王城以东,汉魏故城以西18里处,新建洛阳城。隋东都洛阳城规模巨大,"前直伊阙,后据邙山,洛水贯其中",主要城廓有宫城、皇城、外廓城。宫城内主要有乾阳殿、大业殿、文成殿、武安殿 等。殿庭周围遍种奇花 异木。其中以乾阳殿最为壮观,居城外百里能望之。还有规模巨大、风景优美的显仁宫、上阳宫。外廓城是官吏私宅和百姓居住地方。在修造规模宏大的显仁宫时,所需的木料要到江西去砍伐,一根作柱梁的木料,需要两千人搬运,运到洛阳需要几十万人工。 新的洛阳城周围有七十里长。宫城即皇城,周围有三十里。隋炀帝修建洛阳城,是出于统治国家的战略考虑的。当时首都长安在西面,往东的路不太畅通,影响了国家政令的畅达。洛阳则相对处在中心地带,利于有效地治理南、北方。 在洛阳西郊修建规模巨大的皇家园林,叫西苑。西苑方圆有200多里,里面有巨大的人工湖,湖中堆起蓬莱、方丈、瀛州三仙山,山高百余尺,上面建有亭台楼阁.苑中有龙鳞渠,萦回曲折流人湖中.沿龙鳞渠,修建豪华的宫院,秋冬季节,要用七色彩绸,做成各种花叶,缀于校条,把宫院的树木装点得像春天一样.还要经常更换,新意常有.湖中的冰也得凿去,用丝绸做成的荷花绿叶装饰起来.使花园四季长春。 在建造东都的同时,隋炀帝就下令征发河南、淮北各地百姓一百多万人,从洛阳西苑到淮水南岸的山阳(今江苏淮安),开凿疏浚了由黄河进入汴水,再由汴水进入淮河的通济渠;又征发淮南百姓十多万人,从山阳到江都(今江苏扬州),修复春秋时期吴王夫差开的一条“邗沟”,疏通洛阳到江南的水路交通。又征发民工,开通从洛阳的黄河岸到涿郡(今北京市)的 “永济渠”;从京口(今江苏镇江)到余杭(今浙江杭州)的“江南河”。把四条运河连接起来,就成了一条贯通南北,全长四千多里的大运河。从此,钱塘江、长江、淮河、黄河、海河连接为一体,“商船旅往返,船乘不绝”,对当时的南北经济、文化交流,中央集权制的加强,都起了促进作用。在洛阳到江都的陆路交通线上,又修建驿站离宫40多座,使东都洛阳真正成了“处平土中,平夷洞达,万方辐凑”、“水路通,贡赋等”大一统的王者之都。 隋唐时洛阳经济达到了鼎盛期。根据《唐六典》记载,当时的洛阳“郛郭南广北狭,凡一百三坊,三市居中”。洛河南的东市,有120行,3000余肆,四壁有400余店,货物堆积如山;洛水北,廛河东的北市,停泊着各地经大运河而来的大小船只少说以万计,这里有著名的洛阳北市“彩帛行”(丝绸市场)。 隋代回洛仓建于大业初年,位于东城东北角城墙外面。含嘉仓城位于东城北面,四周有墙,自成一城,创建于隋大业年间(605~616),唐代继续使用,是隋唐两代大型官仓。含嘉仓,东西宽612米,南北长710米,总面积43万平方米。1971年,国家有关部门开始对含嘉仓遗址进行考古发掘,现已在仓城内探出密集且有秩序的排列着287座地下粮窖。史载,唐天宝八年(公元749年),含嘉仓储粮总量达到580万石,是全国著名的大型官仓。其中C56窖内出土一块带字砖,刻有“大业元年”字样。 中国大运河是世界上最长的人工河,是人类利用自然、改造自然的一大壮举。它创始于春秋时期。经过隋代大规模开凿,总长达2000多公里.在隋唐时期,洛阳是大运河的中心;北宋时期,洛阳是大运河的西端终点。隋代回洛仓、就是隋唐大运河的遗存。运向京城洛阳的粮食,是由大运河到洛河再经漕渠运到回洛仓和含嘉仓。 值得注意的是,隋兴建东都洛阳城,特别避开了周王城和汉魏洛阳故城,最靠西侧的皇宫区,距东周王陵仅迟尺相近而不侵犯。从中也可看出,当时的风水师具有高超的考古学水准,不然,今天洛阳东周文化广场就不会再有“天子驾六”的惊人发现了 隋炀帝还创建了对后世影响深远的科举制,主要是进士科举制度的建立,科举制度的创建,重才学而不重门第,削弱了门阀大族世袭的特权。这种“任人唯贤”的改革,为选拔下层优秀知识分子提供了极好的机会。对后世中国影响深远。《新唐书》的选举志载有“唐制取士之科多由隋旧”,其中“学者皆怀牒自列于州县”,就是不用荐举,而是公开公平的考试制度。 再是做一些表面文章,沽名钓誉,修订了法律,主要是将隋文帝末年比较严酷的法律进行了改革。将一些残酷的法律条文取消,或者是减轻处罚程度。还兴办学校,访求遗散的图书,并加以保护。恢复国子监、太学以及州县学。还组织人编写了《长洲玉镜》四百卷,和《区宇图志》一千二百卷,隋朝藏书最多时有37万卷,77,000多类的图书,是中国历代最多的。保存了古代的典籍。 大业四年(公元608年),隋炀帝灭吐谷浑。开拓疆域东起青海湖东岸,西至塔里木盆地,北起库鲁克塔格山脉,南至昆仑山脉,并实行郡县制度管理,使西域丝绸之路重新畅通。公元609年(大业五年),隋炀帝率大军从京都长安(今西安)出发到甘肃陇西,西上青海横穿祁连山,经大斗拔谷北上,到达河西走廊的张掖郡。西巡历时半年之久,远涉到了青海和河西走廊。置西海、河源、鄯善、且末四郡,进一步促成了甘肃、青海、新疆等大西北成为中国不可分割的一部分。 由于丝绸之路的畅通,促进了中原一带贸易市场的兴起和发展,西域各国的商贾使者来往于长安、洛阳一带,隋朝成为更开放的国度。 各国也还臣服于大隋王朝。还给隋朝进贡送贺礼。据《隋书》记载:“(大业)十一年春正月甲午朔,大宴百僚。突厥、新罗、靺鞨、毕大辞、诃咄、传越、乌那曷、波腊、吐火罗、俱虑建、忽论、靺鞨、诃多、沛汗、龟兹、疏勒、于阗、安国、曹国、何国、穆国、毕、衣密、失范延、伽折、契丹等国并遣使朝贡。” 隋炀帝开通大运河、创建科举制和开拓恢复西域丝绸之路,促进了国家统一和民族融合;功在千秋,利在中华。至到今天,影响还是很明显的,可以说隋为唐的发展、繁荣打下了坚实的基础。隋炀帝为唐太宗做了嫁衣。如今唐太宗成了千古名君,隋炀帝却成了万恶的昏君,大家都骂隋炀帝。 全城由宫城、皇城和外郭城三部分组成。宫城的太极宫居中央,东部为太子的东宫,西部为宫女的掖庭宫,南部为内侍省。南面有三个门,正中承天门,南临横街。皇帝御承天门,称为“外朝”,太极殿为接见群臣的“中朝”,太极殿北的两仪殿,是皇帝和少数大臣议政的“内朝”,两仪殿两侧是皇帝的寝宫。 贞观八年(634),在宫城东北龙首原上建永安宫,以备清暑,次年改称大明宫。唐高宗以太极宫湫湿,移入大明宫起居听政。龙首原北坡下建太液池,环池游廊,为宫内园林区。 开元二年(714)唐玄宗于兴庆坊置兴庆宫,并沿长安外郭城东墙修筑北通大明宫,南通芙蓉园的夹城,人主潜行夹城道中,外人不知。城北,是皇室的园林游赏与狩猎区。由于禁苑地处龙首原高地,外有苑墙,内有禁军,成为守卫长安城的战略要地。 唐长安宫城之南面为皇城,是长安城的核心,也是全城规划的定位点和设计模数。以宫城的太极殿和承天门之间连线向南延伸为城市中轴线,皇城和外郭城在中轴线左右两侧向外展开。承天门南临横街与中轴线形成一个宫廷广场。正门为朱雀门。皇城是唐朝中央军政机构和宗庙社稷之所在。《周礼》表述的“前朝后寝,左祖右社”的传统帝都设计理念得到体现: 隋初设计修筑大兴城时,为充分利用“八水绕长安”的丰富水源,开凿了龙首渠、清明渠、永安渠,从城东、城南引水入城。唐代以芙蓉园的曲江为中心,连同相邻的慈恩寺、杏园,构成了长安城的风景游览区。 唐仍以洛阳为东都。武则天以此为神都。《全唐文》载武则天《置鸿宜鼎稷等州制》诏书说:“我大周……卜兹洛食,是曰奥区,物产孔殷,形胜斯在。朕养膺眷命。俯叶乐推,即廛涧之地,恢鼎革之运……方阐隆周之业,以光卜年之兆。况成王定鼎,此则余基,永言朝贡,实归中壤。是霜露之所均,当水陆之产我会,庶齐劳逸,无隔遐尔”。

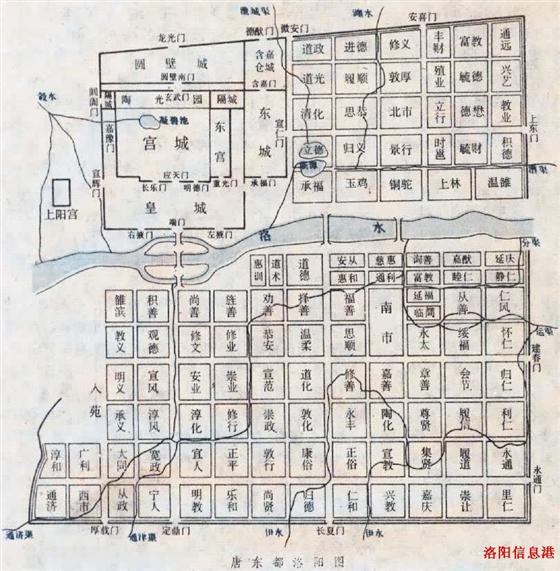

唐东都洛阳城的规模比隋代更加壮丽。从洛阳邙山看龙门伊阙,以吕祖庵为正南向。今以吕祖庵为北基点,龙门伊阙正中为南基点,划一直线,此线从隋唐洛阳故城中间穿过。此线向南延伸,端点为汝阳境内广城泽(草营湖)。向北延伸,过黄河北岸摩天岭(海拔371.9米)至济源西北太行山下夏神庙,长约94公里。与周王城南北基线平行。相距约5公里。

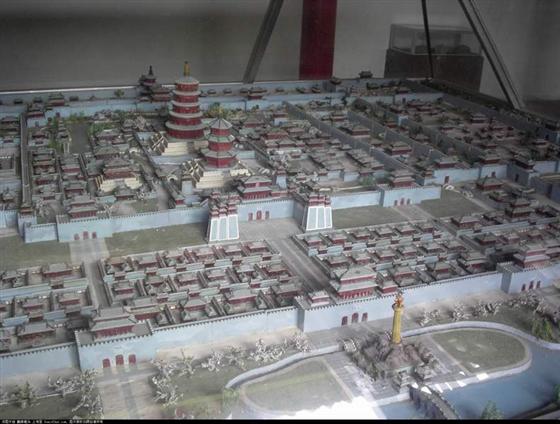

隋唐洛阳宫城模型: 唐高宗、武则天大兴土木,公元674年修建了豪华壮丽的“上阳宫”,上阳宫是皇帝的听政之所,以水分为东西两宫,两宫之间飞架虹桥,以通往来。公元688年建造出高耸云宵的“明堂”,又称万象神宫。诗人王维曾作诗:“上阳花木不曾秋,洛水穿宫处处流。画阁红楼宫女笑,玉萧金管路人悉。”描绘了上阳宫的胜景。

公元589年, 20岁的杨广作为大元帅,统领51万大军南下攻陈朝。当时人们认为“长江天堑,古以为限隔为南北”。当年符坚尚没有突破长江天堑。隋军在杨广的指挥下,一举突破长江天堑。所到之处,所向披靡。而对百姓则“秋毫无犯”,对于陈朝库府资财,“一无所取”。 结束了上百年 来中国分裂的局面。也结束了中国三、四百年的战乱时代。

:

: 。

。

大业六年(公元610年)元宵节, “隋炀帝于东都洛阳端门街盛陈百戏,执丝竹者万八千人,声闻数十里,自昏至旦,灯火光烛天地,终月而罢,所费巨万。”又下令装点市容,要求檐宇统一,珍货充积,店设帏帐,人穿华服,地要铺上用龙须草编的席子,街道两边的树上也要披绸挂缎装扮得五彩缤纷。客人经过酒店,要邀入进餐,“酒饱而散,不取其值”。

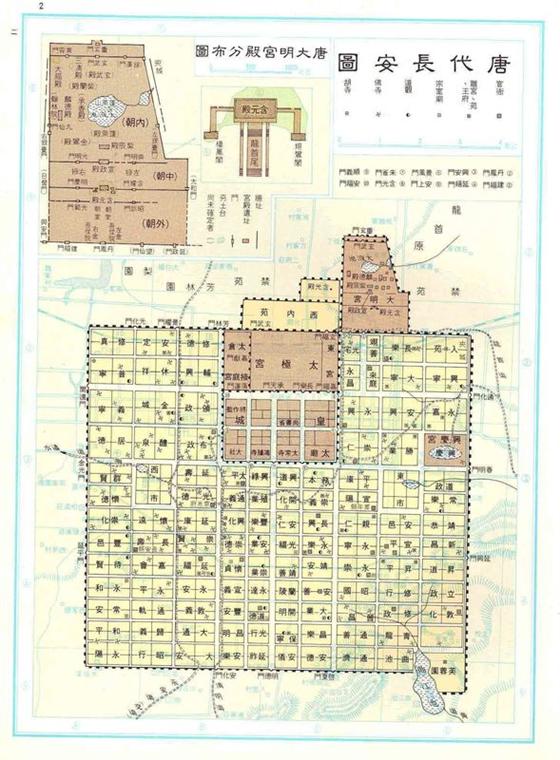

2、 唐长安城

3、唐洛阳东都城  。

。

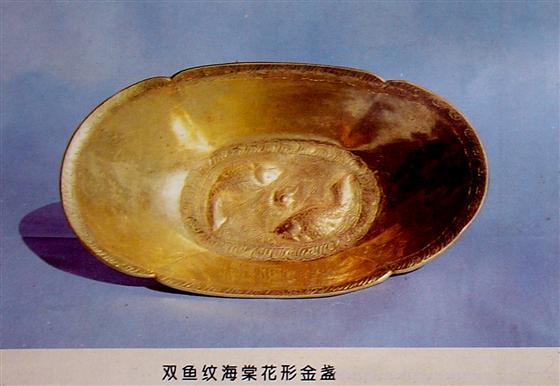

双鱼纹海棠花形纯金盏,洛阳伊川鸦岭唐齐国太夫人墓出土

洛阳出土的罗马金币直径2.20厘米重4.30克现藏洛阳博物馆

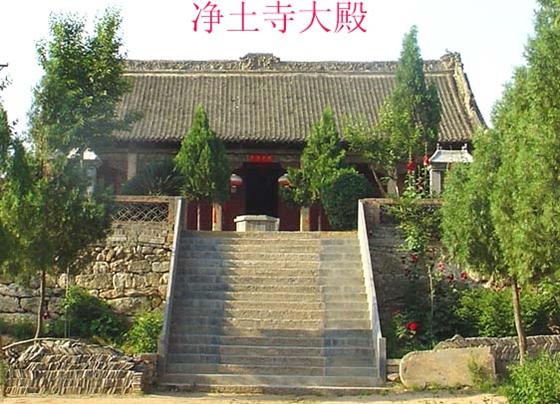

隋唐东都净土道场(伊川净土寺)砖芭上的阴阳鱼图案:

对于古代洛阳的商品贸易、文化交流市场和物流集散地的情景,北魏《洛阳伽蓝记》记载有当时的盛况:"自葱岭以西,至于大秦,百国千城,莫不欢附,商胡贩客,日奔塞下,所谓尽天地之区矣。乐中国土风,因而宅者,不可胜数。天下难得之货,咸悉在焉。"洛阳牡丹甲天下;水席“燕菜”,名噪海内;青铜礼器、三彩瓷器古朴典雅,举世无双;洛阳才子成就“洛阳纸贵”佳话;《资治通鉴》尽演古今兴废事……河洛文化,根深叶茂,博大精深,泽润神州,远播寰宇。

丝绸之路将中国的造纸、印刷、火药、指南针等四大发明,养蚕丝织技术以及绚丽多彩的丝绸刺绣产品、青铜工艺品、美酒茶叶、玉器瓷器、书画奇宝、山珍海味等传送到了世界各地。同时,中外商人通过丝绸之路,将中亚的汗血马、葡萄,印度的佛教、音乐,西亚的乐器、天文学,美洲的棉花、烟草等输入中国,东西方文明在交流融合中不断更新、发展。