洛阳--丝绸之路的东方起点

翟智高

国家旅游局已宣布,正式启动《丝绸之路旅游区总体规划》编制工作。《规划》范围包括河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团,并将洛阳作为丝绸之路东端起点。

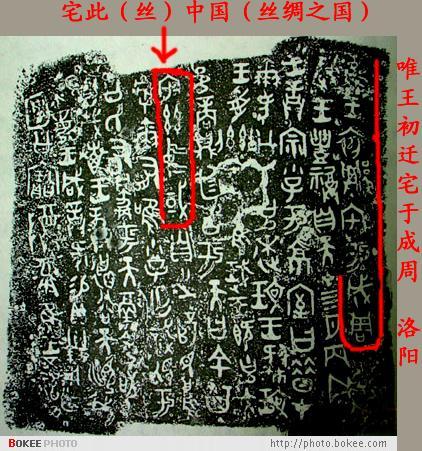

陕西宝鸡出土的西周何尊,铭文拓片,记载洛阳成周“宅此中国 ”,洛阳叫“中国”

以洛阳为中心的河洛区域,肥腴的土壤、适宜的气候,成为先民较早的栖息地。我们说的丝绸之路,实际上是中华文明与世界上其他文明交流融合的友谊之路。中华先民创造的精神文明和物质文明成就,例如磨制石器骨器文化(裴李岗文化)、彩陶文化(仰韶文化)、河南黑陶文化(龙山文化)、《河图》、《洛书》、伏羲八卦文化、神农炎帝农耕文化、黄帝的民族融合万国统一文化、黄帝妃嫘祖教民育蚕治丝茧的丝织文化、少典妃有娇氏为代表的龙凤文化、姓氏文化;夏商周三代文明,鲧和大禹治水为代表的改造自然环境文化,大禹铸九鼎首创青铜文明、丧葬与祭祀文化;禹子启开创第一个文明国家,杜康(少康)创造的酿酒文化;伊尹首创的丝绣、烹饪、文字与中医药文化;周公创制的国家制度规范与礼、乐文化;春秋战国时期以老子、鬼谷子等为代表的诸子百家的文化等等,通过几千年来无数贩客频繁不断的商贸往来得以传播远方,丝绸无疑是中华文化中最有象征性意义的代名词。

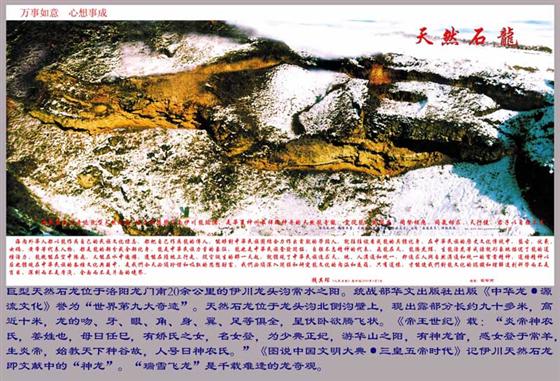

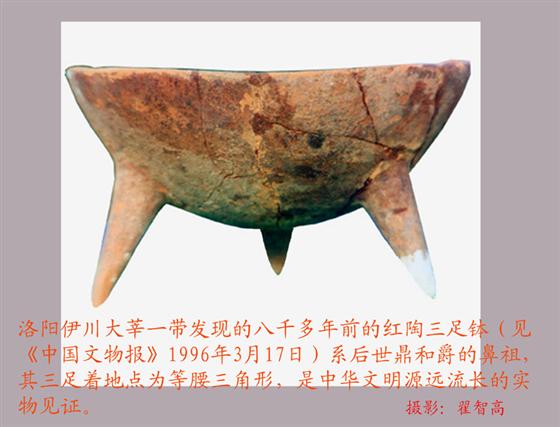

早在八千年前的新石器时期,洛阳龙头沟地区是神龙和神农文化的发祥地:

这里有著名的穆店旧石器文化遗址、古城南遗址和马回营北遗址,莘店有磨制精细的缝丝做衣用的骨针。(参见{中国文物报}

还有裴李岗时代的契刻骨片,红陶三足钵,更是中华远古文明的实物见证:

战国时期的《竹书纪年》记载:“(黄帝)初制冕服。”西汉史马迁《史记.五帝本纪》记载:五千年前的黄帝时期中原已有养蚕抽丝技术的发明:“时播百穀草木,淳化鸟兽蟲蛾”。《通鉴外纪》记载:“西陵氏之女嫘祖为帝之妃,始教民育蚕,治丝茧以供衣服。”

《禹贡》和《周礼•职方氏》记述豫州河洛一带出产丝绸、丝绵。青州、徐州等州也产丝,丝织品都是贡品,由水路或陆路到达黄河,进入洛河,到达洛阳。这反映了当时洛阳是全国丝绸贸易的中心。

下图,洛阳夏代铜爵(偃师二里头出土):

下图,夏代青铜绿松石龙饰(二里头出土文物):

下图,洛阳二里头用和田玉雕凿的夏代玉圭

下图,夏代文物玉璋(二里头出土)

偃师商城出土的青铜尊:

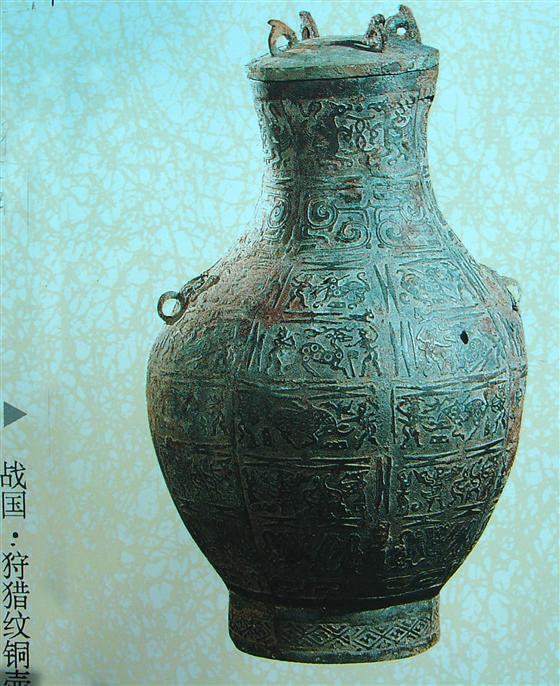

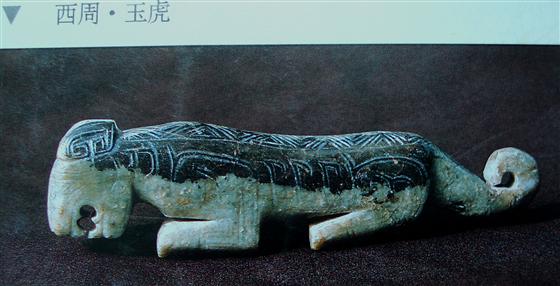

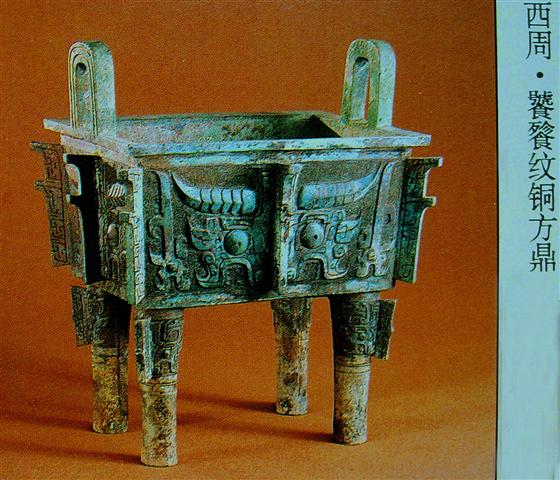

洛阳出土的周代文物:

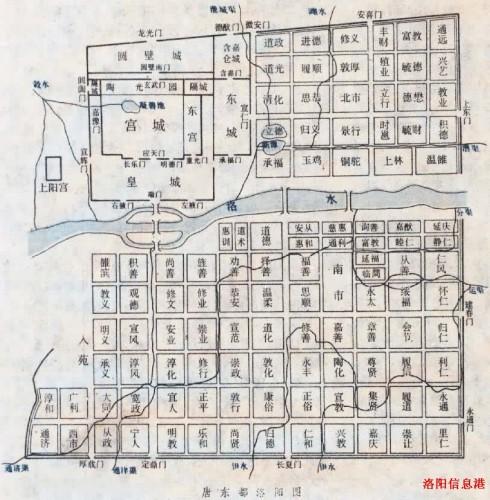

隋唐东都洛阳城东北角有“通远里”和“兴艺里”“通远”意思是通向远方的起点之地,“兴艺”指这里是奇货工艺艺术品交易兴盛的地方,:

著名的唐代宝刹大福先寺正在汉魏故城“通商、达货二里”之西,隋唐东都洛阳城 “通远里”和“兴艺里”之东。著名大福先寺庙前的“庙会”自古就是文化交流商贸发达的地方,更是“大福”宝地。

洛阳在历史上做为天下之朝市,是著名的商品集散地,《战国策、秦策》和《史记、张仪列传张仪所说的:“臣闻争名于朝,争利于市,今三川、周室,天下之朝市也”,就是说秦在洛阳置三川郡,就是看到了洛阳的地利优势,有黄河、洛河、伊河的水路便利及平原向山地过渡地带的特殊条件,可以将东部、东南部的丰富物产(丝绸是最重要的大宗商品)汇集洛阳,然后再转运西部或北方。

洛阳成周(即后来的秦三川郡,汉魏的洛阳故城),城西有大市,有“达货里”,表明这里是商品货物到达洛阳的地方。而隋唐东都洛阳的“通远里”,位于城市的东北角,说明从这里是通向远方的地点,从这里西可向陕、甘、青、新(疆)和西方诸国;北通向晋、蒙(草原)及俄罗斯等地。直至今天,洛阳汉魏故城之西,隋唐东都洛阳城之东,仍是南来北往的铁路公路必经枢纽地带,这个地方集中体现在洛阳唐寺门一带,二(连浩特)--广(州)的高速公路、洛阳--山西、洛阳--焦作的公路;207国道,310国道,焦枝铁路与陇海铁路铁路交叉枢纽,转输货物的千金漕渠(今中州渠),著名的中国第一寺“白马寺”,唐代宝刹大福先寺等,正是古往今来横贯东西南北丝绸之路的中心起点。犹如一条彩带,将古代亚洲、欧洲和非洲的古文明连接在了一起。洛阳是古代丝绸之路的中心起点,是其他任何地方所难以比拟的。

龙门石窟的北市綵帛行净土堂、北市丝行像龛等,是唐代洛阳北市丝绸商人出资营造。

汉代洛阳就有大市,周回八里,不少商人“资财巨万”,“千金比屋,层楼对出,重门启扇,阁道交通,迭相临望。”(北魏《洛阳伽蓝记》)

在龙门东山北麓安菩夫妇墓出土有罗马金铸币,是大唐帝国都城洛阳和罗马帝国的文化交流的见证。

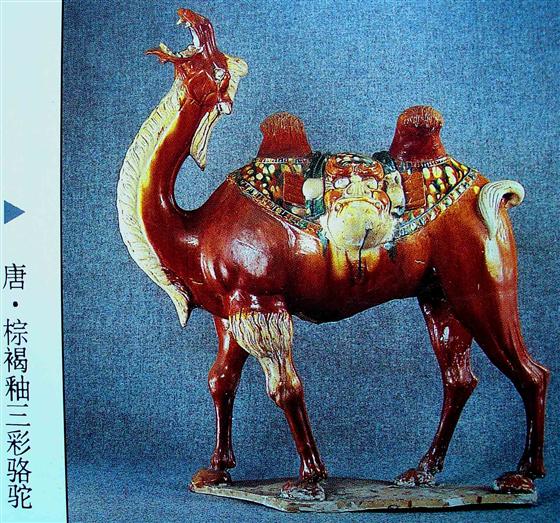

洛阳以及周边地区出土的众多三彩俑,满载货物的骆驼俑是洛阳作为丝绸之都和丝路起点实物例证。

洛阳出土的唐三彩骆驼

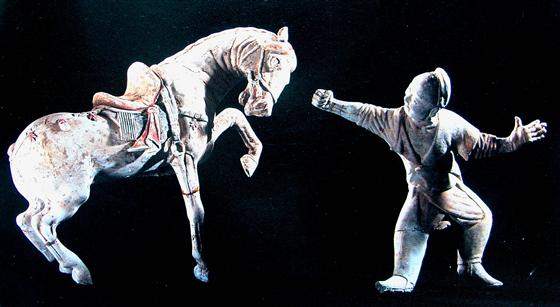

下图,洛阳出土的唐三彩驯马

洛阳西晋金狮

河洛大地人文荟萃,名家辈出,少典有娇氏女登、炎帝神农氏、帝尧伊祁氏、酿酒鼻祖酒圣杜康、烹饪鼻祖、中医、饮食、丝织圣人伊尹、商贸圣人白圭、杰出的外交家苏秦、诗圣贾谊、诗人李贺、二进制数码奥秘揭秘人邵雍、理学大师程颢程颐、书法家“神笔”王铎等等,都是地地道道的洛阳人

伊川商代烹饪业、丝织业创始人名相伊尹祠:

中国的学术、宗教最先由此传出。老子作为史官久居洛阳, 孔子来洛阳“入周问礼”拜访老子,搜集“经、史、诗、礼、乐”等文献资料,成“万世师表”儒家鼻祖,以至成为联合国确立的“世界名人”。以洛阳为中心的河洛文化,主要有夏代的国家学和青铜学、周代的道德学、诸子百家学、战国的合纵连横学、秦代的杂家学和商贸学、汉代经学、魏晋玄学、道教文化、佛教文化等,以及史学、文学、科技、艺术、教育等文化;河洛文化脉络未断,泽惠深远,是华夏文明最早的源头之一,既有强大的吸引、包容、凝聚的力量,能把周围的文化吸纳过来;又有极高的辐射、渗透力,能把自己的文化推出去,洛阳是名副其实的华夏文明的“摇篮”。

佛入中土,洛阳白马寺是佛教“祖庭”;大福先寺是唐代东都洛阳佛教文化活动中心之一,武则天曾亲自为福先寺撰写过浮图碑文,碑文收入《全唐文》卷九十八 高宗武皇后“大福先寺浮图碑”,其文中对大福先寺地区的风水环境给于高度赞扬:“大福先寺者,先圣之旧居也。尔其途临测景,地处交风,楼台郁而烟雾深,山川旷而原野净。前瞻太室,控紫岳之三花;却镜伊瀍,带黄河之千里。龙门右辟,通梵宇之清辉;龟浦横流,激禅池之逸派。途开八政,门闶九逵。万国交会之区,四海朝宗之所”。不少中外僧人曾在此居住和译经,从事弘传活动,唐开元21年(公元733年),日本人荣睿,普照肩负访请名僧大师东渡弘法的重任,跟随第九批遣唐使团来中国。唐玄宗及敕令他们禅居于福先寺,并有福先寺主持僧定宾大师授戒,荣睿促成了著名的“鉴真东渡”。

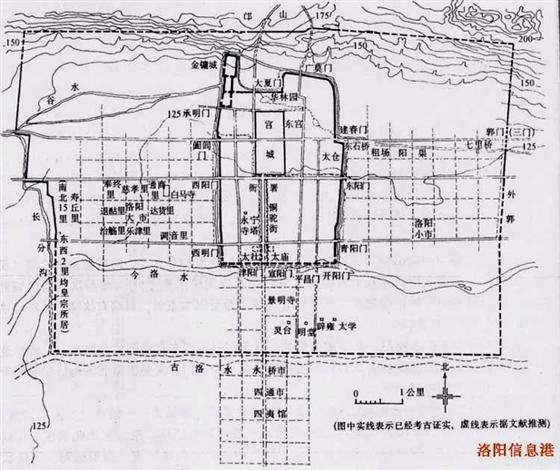

隋唐东都始建于隋大业元年(605),隋炀帝营建东都洛阳的诏书曰:“王畿之内,天地之所合,阴阳之所和。控以三河,固以四塞,水陆通,贡赋等。

隋唐东都城遗址是全国重点文物保护单位。大体包括今洛阳市区,北接邙山,南对龙门, 东瀍西涧,城跨洛河两岸。其外廓城(罗城),东北角在唐寺门,西北角在苗沟村,东南角在城角村,西南角在古城村。共有8座城门,东3、南3、北2,城略呈正方形,内由宫城、皇城、东城、圆璧城、曜仪城、含嘉仓城等组成。东城地处皇城之东。

隋唐时洛阳经济达到了鼎盛期。根据《唐六典》记载,当时的洛阳“郛郭南广北狭,凡一百三坊,三市居中”。洛河南的东市,有120行,3000余肆,四壁有400余店,货物堆积如山;洛水北,廛河东的北市,停泊着各地经大运河而来的大小船只少说以万计,这里有著名的洛阳北市“彩帛行”(丝绸市场)。

隋代回洛仓建于大业初年,位于东城东北角城墙外面。含嘉仓城位于东城北面,四周有墙,自成一城,创建于隋大业年间(605~616),唐代继续使用,是隋唐两代大型官仓。含嘉仓,东西宽612米,南北长710米,总面积43万平方米。1971年,国家有关部门开始对含嘉仓遗址进行考古发掘,现已在仓城内探出密集且有秩序的排列着287座地下粮窖。史载,唐天宝八年(公元749年),含嘉仓储粮总量达到580万石,是全国著名的大型官仓。

1972年发现的一座仓储内,保存着大约50万斤已炭化的小米,颗粒清晰可辩。出土的铭砖显示:大都是唐高宗、武则天和唐玄宗时期,有调露、天授、长寿和开元等帝号。仓粮皆通过大运河运来,储存的粮食品种,有糙米、粟、小豆等。其来源,有苏州、徐州、楚州、润州(镇江),滁州、隋州(邢台)、冀州(河北冀县)、德州、濮州(山东濮县)、魏州(河北大名)等地,是当时我国最大的粮仓之一。

隋代的回洛仓,文献上有记载,说隋代回洛仓建于大业初年,毁于隋末农民战争,位置在东都城外、汉魏洛阳城西的地方。但这一区域面积太大,隋代回洛仓一直是历史之谜。

回洛仓的发现很有意思,2004年6月,在洛阳一拖东方红轮胎有限公司整体搬迁改造工程中,考古钻探人员发现仓窖71座、古代道路3条、古代墓葬数百座。近期,市文物工作队对编号为C56、C63和C64的3座仓窖进行了发掘。发掘面积近1200平方米平方米,发现的遗迹有灰坑、沟、房址、道路、仓窖等。

此次发掘的3座仓窖,整体结构都呈口大底小的缸形,口径在13米米至15米米,窖深7.3米米至9.6米米,每窖可储粮15万至25万公斤。窖底平坦,可分两层:在平整夯实的黄白色窖底上涂抹有一层厚约1厘米厘米的青膏泥,与窖壁相连;泥层上铺设木板,以达到防潮的目的。3座窖内均未发现粮食朽痕。其中C56窖内出土一块带字砖,刻有“大业元年”字样。

这处仓窖向东、向南、向西均超出探区,仓窖的全部数量要超过71座。钻探显示,这些仓窖排列规整有序,东西成排,南北成列,间距8米米至10米米,应为同一时期所筑。仓窖内的包含物均为隋至初唐时期的遗物,且C56窖内出土一块“大業元年”铭文残砖,因此考古工作者推断这处仓窖遗址的年代不晚于初唐。

这批仓窖数量众多,排列有序,形制较大,应属国家粮库。这处仓窖的位置与文献记载的回洛仓的大致方位基本相符,已发掘仓窖内出土遗物的年代均为隋至初唐,与回洛仓的废弃年代相一致。专家初步推断这处仓窖为隋代著名的回洛仓。

隋代的回洛仓的发现,为隋炀帝将东都洛阳作为大运河的北终点提供了史实佐证,因为洛阳老城北城内含嘉仓和城外回洛仓贮藏的粟米食盐布帛盈积,洛阳北市“彩帛行”(丝绸市场)堆积如山的丝绸彩帛,均是经大运河运输到此屯积或中转各地。

隋唐时代洛阳官府的含嘉仓,子罗仓,回洛仓贮藏的粟米食盐布帛盈积,均是经大运河运输屯积或中转各地。含嘉仓在洛阳老城北城内。回洛仓在洛阳北市“彩帛行”(丝绸市场)北面的城墙外不远的邙山缓坡上。东西方的商人接踵而至,来洛阳经商贸易。洛阳又是一个重要的国际贸易市场,为促进中西物资文化交流起了积极的作用。说洛阳是丝绸之路东方起点,说洛阳是中国大运河之中心枢纽一点也不为过。中国古老的丝绸是中华民族文化中的瑰宝,对促进世界人类文明的发展作出了不可磨灭的贡献。中国是丝绸的故乡,洛阳是中国丝绸的发源地。

伊川县鸦岭就出土有唐代“

中国大运河是世界上最长的人工河,是人类利用自然、改造自然的一大壮举。它创始于春秋时期。经过隋代大规模开凿,总长达2000多公里.在隋唐时期,洛阳是大运河的中心;北宋时期,洛阳是大运河的西端终点。隋代回洛仓、就是隋唐大运河的遗存。运向京城洛阳的粮食,是由大运河到洛河再经漕渠运到回洛仓和含嘉仓。