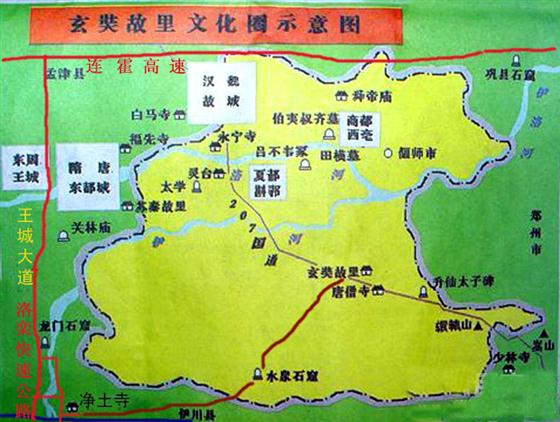

洛阳伊川县白元乡水牛沟的净土寺,隋唐时名为“东都净土道场”。

隋炀帝大业五年(公元609年),十岁的玄奘(陈褘)的父亲病故,在洛阳净土寺出家的二哥长捷法师,赶回老家来为父亲奔丧。没有了父母,只有一个姐姐,如何解决年幼小弟的吃饭、教育等问题,都成了摆在眼前的最现实的问题。于是陈褘跟着二哥长捷到了于偃师毗邻的伊川县水牛沟净土寺,大业七年(611),隋朝征调130万号称200万大军征伐高丽,第二年(612)才在河北集结完毕。出于为出征大军祈福的需要,隋炀帝敕令大理寺卿郑善果剃度僧人,陈褘此时13岁,以特招的形式在净土寺剃度出家,法名玄奘。后来由此到长安,再远赴西域,为中印文化交流做出巨大贡献,成为举世闻名的佛学大师。

洛阳地处要冲,有着重要的政治军事地位,古来就为兵家必争之地。隋唐之交,此时更处在战争的漩涡中心。兵燹炮火的摧残后,昔日的都市洛阳,“衣冠殄丧,法众销亡,白骨交衢,烟火断绝”(《大慈恩寺三藏法师传》),金碧辉煌的都城,转眼间已经变得伤痕累累,千疮百孔。

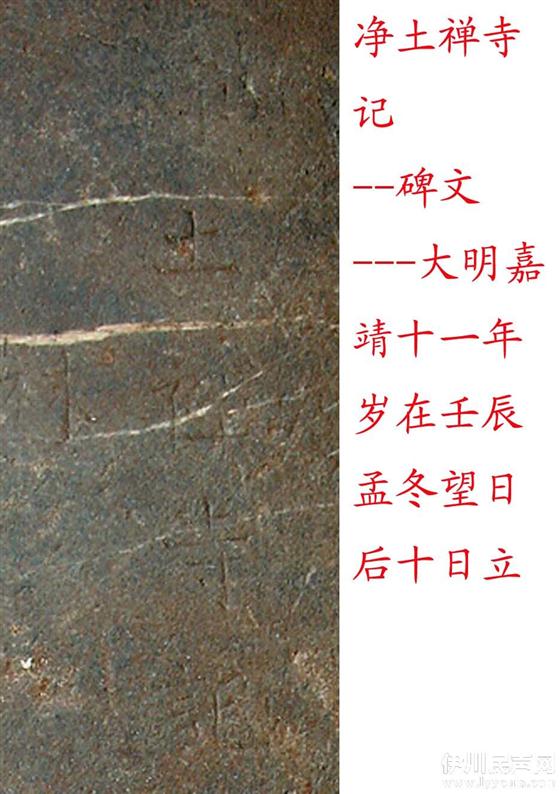

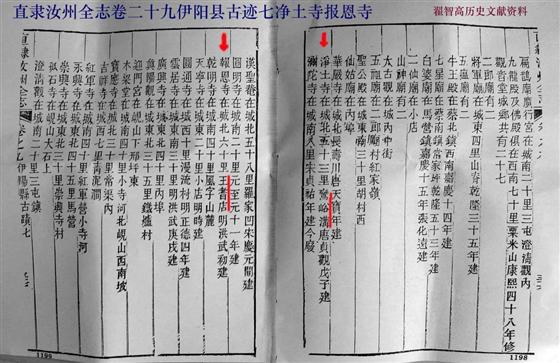

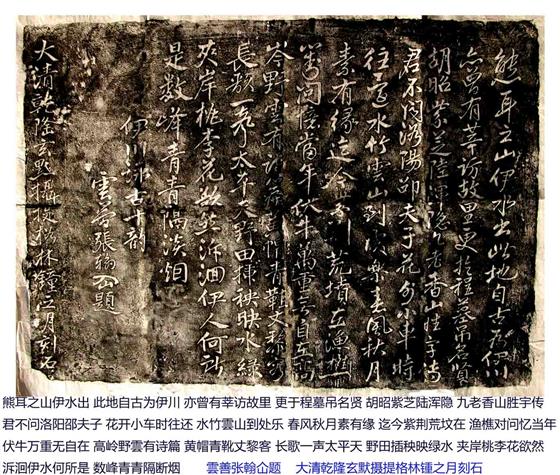

洛阳龙门口南的净土寺因不在城内而得以躲过战火。净土寺坐北朝南,古朴陈旧。朱红色大门掩映在苍松翠柏中,历代重修的五间砖木结构的大殿,斑驳的石质廊柱,跃上殿脊的龙凤牡丹,还有那雕梁画栋,飞檐翘角,残砖断瓦,仿佛都在向人们诉说着它所经历过的历史沧桑。大殿门前,还立着两通石碑:一为刻于明朝嘉靖十一年(1532年)的《净土禅寺记》,石碑,记载该寺曾由当时的“布政司、县政府、以及伊阳、嵩县的僧会,会同洛阳乾明寺、汝州风穴寺、洛阳龙泉寺、嵩县龙泉寺等众多的寺院主持 ---大明嘉靖十一年岁在壬辰孟冬望日后十日立碑”。)《净土禅寺记》石碑碑文记载:“创自口口天賜延和间历乎宋沿乎金元”。天賜(404-409)年,北魏道武帝拓跋珪的年号。延和(432--435),北魏太武帝拓跋焘的年号。

。

笔者在国家图书馆古籍馆查到该馆所藏清代《直隶汝州全志 伊阳古迹》记载伊川(伊阳)白元鸾峪沟(水牛沟)净土寺唐贞观戊子年间建。看来清代作此志书的作者当时还没有看到明代嘉靖年间的《净土襌寺記》石碑,也可能这块石碑当时已被埋地下还没有出土,故他们不知净土寺创建自北魏天賜年间的历史。

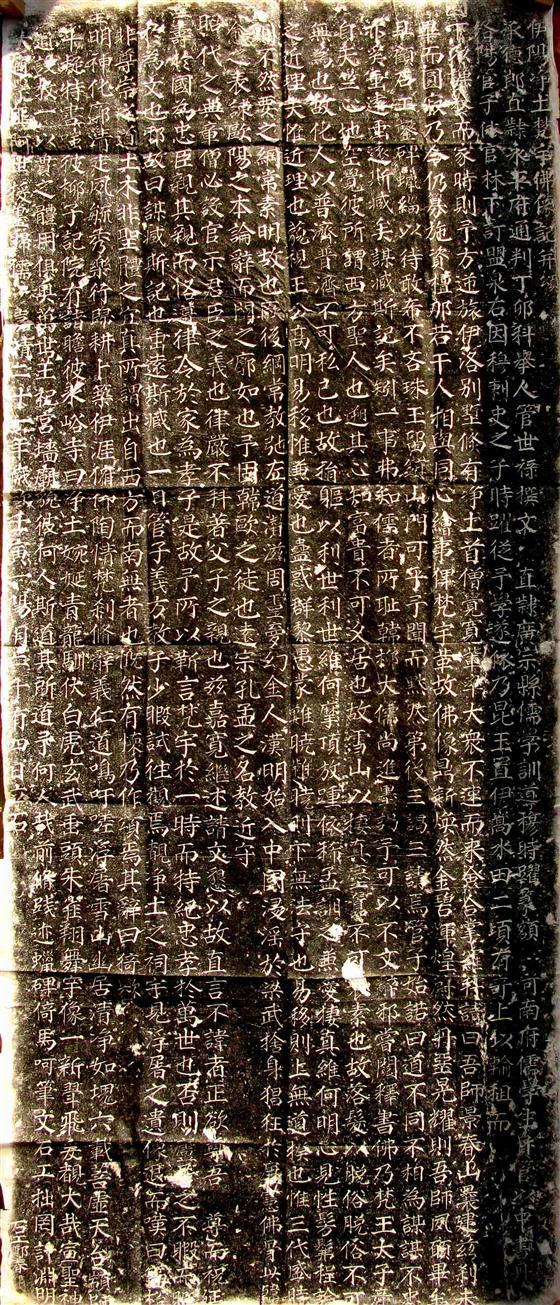

另一为刻于明嘉靖二十一年(1542年)的《伊阳净土梵宇佛像记并颂碑》,其中有“寺曰净土。蜿蜒青龙驯服。白虎玄武垂头,朱雀翔舞。 万世王祀,宫墙庙貌”这是它作为隋唐皇家寺院悠久历史的的见证。大殿的内墙上,残存着依稀可辨的壁画,梁檩上蟠附着烫金龙凤等。大殿屋檐下,是隋代的阴阳太极鱼图案板砖。

。

。

。净土寺所在的伊川,是历史文化积淀深厚的地方,清人张文德(号张翰仙)曾写有《此地自古为伊川》的诗:“熊耳之山伊水出,此地自古为伊川。亦曾有莘访故里(伊尹耕于有莘之野,莘店是伊尹故里),更于程墓吊名贤(二程墓在府店街)”。胡昭紫芝陆浑隐(胡昭,商代名士),九老香山胜宇传(龍门香山寺,白居易香山九老)。君不问洛阳邵夫子,花开小车时往还(邵夫子,宋代著名哲学易学家,在伊川大莘店创办安乐书院,后移居洛阳,卒后葬莘店西坡)。

。净土寺的衰败,自然已非一日,清人张文德的《春日游净土清凉金山诸寺》诗中云:“晚来汲露煮茗芽,古寺无人犬护家。座上真文余贝叶,阶前云气绕昙花。蒲团半纳随藜杖,舍利多珠隐木瓜。为问老僧何处去,白云深锁众峰斜。”从诗中描写的情景,就已约略能够见出在清代已是凄寂荒凉的意象了。

公元617年,李渊在太原起义。起义的烽火此伏彼起,天下动荡,隋王朝倾刻瓦解。618年,瓦冈寨义军攻下洛阳东北的巩义,直逼东都,洛阳城不堪一击,不久城破。兵燹炮火的摧残后,昔日的都市洛阳,“衣冠殄丧,法众销亡,白骨交衢,烟火断绝”(《大慈恩寺三藏法师传》),金碧辉煌的都城,转眼间已经变得伤痕累累,千疮百孔。在洛阳龙门南的净土寺出家的玄奘,为躲避战乱,离开此地游学去了。

==============

欢迎浏览:

洛阳净土寺 玄奘出家的隋唐皇家寺院http://www.chinavalue.net/General/Article/2006-4-23/27932.html

翟智高 原创 | 2006-04-23

标签: 洛阳伊川净土寺