文·张小平

“文以载道”一直是中国文学的传统。这种传统在建国后被不断强化、简化,文学及其相关文艺作品甚至一度沦落为为政治服务的一种工具。虽然有了附庸的嫌疑,但这种情况却导致了那些顺应大势的文人有了相应的比较高的政治地位,文学在社会生活中有了比较充足的话语权。

1978年改革开放后,虽然人们的精神解除桎梏,但文学为政治服务的强大惯性仍在。这直接导致了十一届三中全会后,一大批颂扬改革的所谓“改革文学”的诞生,它们在当时引起了社会巨大的反响,极大地推动了改革的进一步深入。

“ 改革文学”的路数基本一致:虽然官僚主义问题很大,但是英明的主人公基本上能克服重重困难,并取得阶段性胜利,即使要面临更大的风雨,也要强调主人公那种 打不倒的顽强精神。小说对“胜利”基本上充满了不屈不挠的热情。这与20世纪70年代末、80年代初的社会情绪基本吻合。

30年过去了,中国的体制改革仍在探索中前进,但它已不再需要由文学及相关的文艺作品来引路或突围,文学的社会作用正在慢慢弱化,越来越变为一种比较纯粹的怡情消遣的手段之一。这不能不说是一种社会的进步。

回顾那些与改革开放有关的小说或影视剧,你会清晰地发现文学功效的邅变过程。正如2008年诺贝尔文学奖得主勒克莱齐奥所说:“现在已经不是萨特的时代,狂妄地以为一部小说能改变世界。今天的作家只能承认他们在政治上的无力。”

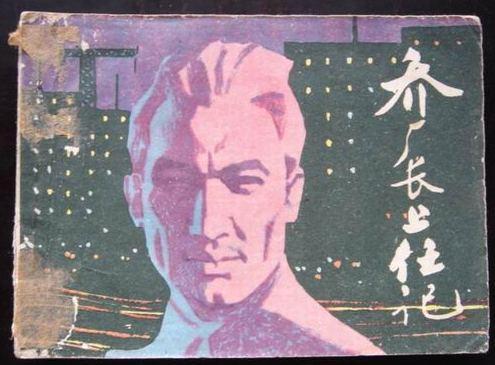

1980年《乔厂长上任记》

1979年第9期的《人民文学》上发表了作家蒋子龙的小说:《乔厂长上任记》,一年之后小说被改编成同名电视剧,在社会上引起了巨大轰动。

《乔 厂长上任记》叙述了某重型机器厂经历了十年动乱后,生产停顿、人心混乱,变成一个烂摊子,主人公乔光朴赴命于危难之际,立下军令状当了厂长后,大刀阔斧地 整顿队伍,建立新的生产秩序和奖惩制度,激发了职工的工作热情和主人公精神,很快改变了全厂的涣散状态,扭转了生产被动局面。

《乔 厂长上任记》被称为“改革文学”的开先河之作。当时,具有时代转折点意义的十一届三中全会已经闭幕半年多时间了,在文学占有崇高地位和极大话语权的年代, 作家们对社会和政治表现出了足够的兴奋度和敏感度,同类型的作品配合新的政策,揭示了旧的经济体制、极左政治路线影响与改革家的改革事业的矛盾冲突,并且 预言了一个“只要改革,生产就能搞上去”的神话。

因为农村以责任承包制为核心的改革已经取得了巨大的成绩,中央领导人希望这种“一改就灵”的神奇功效能在国企中大奏其效。在十一届三中全会上,中央提出把企 业的经营管理大胆下放。1979年5月,国务院宣布包括在首钢、天津自行车厂、上海柴油机厂等八家大型国企率先扩大企业自主权试验。到该年底,全国试点企 业达到4200家之多。

现实版的“乔光朴”非当时的首钢领导人周冠五莫属。他比小说中的改革人物言行更激烈、引来更大的争议。为了企业的利益,他实行了一系列的改革,并和各级政府进行了针锋相对的博弈。

事后看来,无论是当时的政府领导人、还是那些富有时代精神的作家们、或者企业家们本身,都对国企改革太过乐观。这种靠内部改造企图改变国企效率低下的思路,因为没有涉及到企业产权界定这个核心问题,注定了一切努力只能是隔靴搔痒。

1982年《陈奂生上城》

1980年2月的《人民文学》上发表了作家高晓声的小说:《陈奂生上城》,两年后被拍成电影公开上映。

小 说通过老农民陈奂生利用农闲上城去卖油绳、买帽子、在病中被路过的县委书记送去住招待所的经历,及其微妙的心理变化,写出了背负历史重荷的农民,在跨入新 时期变革门槛时的精神状态。而据此改编的电影中,陈奂生因为和县委书记的关系,成为大队玩具厂厂长眼中的“红人”,要他进城去找县委书记帮助购买紧缺的聚 乙烯原料……

改 革开放的萌芽起源于农村,而农村改革的“第一枪”便是安徽凤阳县小岗生产队队员们在1978年11月24日晚上冒着坐牢的危险私下签定的大包干契约。土地 承包责任制的实施,从根本上是解决土地等生产资料以及产品商品化和市场化的问题,也客观的把农村多余的劳动力解放了出来。政府曾经尝试用发展乡企、队企等 乡镇经济来锁住农村人口向城市盲目流动。而乡镇经济也正在想尽一切办法争取社会资源,让自己生存发展起来。而电影《陈奂生上城》反应的正是这一阶断农村经 济变革的情况。

后来当政者发现,这种方式存在着多种弊端,最大的弊端是它的效率太低,浪费社会资源,以大都会的集中发展为前提的向乡镇扩张才能带来相应的效益,否则会是一种严重的社会资源的浪费。

2008年10月,土地流转成为最热闹的话题。被某些学者寄以厚望的“新土改”,将带给农村革命性的冲击与变化。

1985年《新星》

1984年的《当代》杂志增刊发表了作家柯云路的小说《新星》,随后由人民文学出版社出版单行本,继而又改编成广播剧和电视剧,在当时达到了家喻户晓的程度。

年轻的县委书记李向南新官上任,雄心勃勃地准备在古老的中原县城古陵大展拳脚。只一个月时间他便政绩斐然,被老百姓称作“李青天”。但在改革开放初期,这位 政界新星的大胆举措必然引来保守势力的抵触和压制。李向南和以县长顾荣为首的官僚体系不可避免地产生了冲突……这是一部暴露当时社会新旧制度强烈冲突的作 品。一方是代表着恪守原有官僚机制的旧时代政治力量,另一方是要求政治与经济制度变革的新兴政治力量。

在 改革开放初期,因为没有经验可循,倡导改革的官员们往往如履薄冰地行走在新与旧、是与非、快与慢、法与非法的边缘,一不小心便可能陷入万丈深渊。1984 年的中国,有两位风云一时的政府官员:福建省省委书记项南及海南行政区党委书记雷宇。前者一手推动了南方经济改革开放的大潮,并于1984年和当地的55 位国有企业的厂长经理们唱了一处“双簧戏”:向社会和政府公开呼吁,请求给企业松绑;后者则一手引导了海南的经济开放。

但在1985年,两人分别卷入了“晋江假药案”和“海南汽车走私案”,最后都黯然下马,成为改革开放的“牺牲者”。

“天晴了,天晴别忘戴草帽;下雪了,下雪别忘穿棉袄。”尽管已经过去了20年,但电视剧《雪城》主题曲的旋律却一直在脑海中盘旋。在推出《今夜有暴风雪》后,梁晓声的又一部反应知青生活的小说《雪城》被拍成电视剧,并于1988年在全国播出。

《雪城》反应的是数十万北大荒兵团战士理想主义的追求。不管是在北大荒,还是回城之后,他们始终被内心的理想主义激情驱使着,在人生的荆棘之途上大踏步地前 进。主人公姚玉慧、徐淑芳等知青对于爱情、人生的思考,以及他们返城后面临的道路选择,及横亘在他们面前时代错位造成的鸿沟。

1979 年2月,760万知青大军如潮水般返回城市,而其后,尚有300万左右的知青正在焦急地等待返回。为了解决巨大的就业压力,中央出台了相关解禁家庭副业、 发展个体经济之类的政策。“开闸放水”后,有的人迅速适应了社会、而有的人则因为不识“水性”被社会无情地嘲弄甚至抛弃。

而那部分适应“水性”的知青们,成为今天中国商界的中坚力量。只不过,当年的理想主义者,大多被生活锤锻成坚韧的现实主义者。

1991年《外来妹》

“我不想说我很亲切/我不想说我很纯洁/可是我不能拒绝心中的感觉……”这首由杨钰莹唱红的流行曲,是电视剧《外来妹》的主题曲。《外来妹》于1991年在中央电视台播出时轰动了全国。自此,“外来妹”成为一个和广东改革开放紧紧联系在一起的词汇。

《外来妹》之所以受到如此巨大的喜爱,恐怕正是因为剧中的6个外来妹,形象地浓缩了她们背后数以千万计的打工仔的命运。它不仅展示了改革开放给珠江三角洲带来的经济腾飞,更通过一群打工妹的故事讲述了改革开放对人们思想意识和价值观念的冲击与改变。

随着改革开放的深入,1984年,中共中央一号文件规定“允许务工、经商、办服务业的农民自理口粮到集镇落户”,20多年严苛的城乡隔绝体制终于有所松动。 此后几年间,大批农民向乡镇转移。尤其是在20世纪80年代末90年代初,随着沿海地区的开放,农民涌向沿海的大城市。1988年,正是《外来妹》的导演 成浩酝酿这个故事的那一年,统计数字表明,广东有外来工800万,到2007年,广东有外来工大约为2000多万。

正是这些农村剩余劳动力,为城市发展第二产业和第三产业提供了重要的劳动力积累,也实现了巨大的商品价值。但外来打工者仍然是边缘一族,他们的社会地位和生存状态并未有得到根本性的改善。

这种局面将有可能彻底改变——在刚刚结束的中共十七届三中全会上明确提出,我国总体上已进入着力破除城乡二元结构、形成城乡经济社会发展一体化新格局的重要时期,户籍改革在2020年前将有实质突破。

1992年深沪两地股市正进入疯狂时,香港导演李国立拍摄了《股疯》这部反应现实生活的电影。

在新一轮股票热掀起的时候,公共汽车售票员莉莉(潘虹饰)偶然中邂逅并认识了炒股高手香港人阿伦(刘青云饰)。在阿伦的帮助下,莉莉一跃而成为上海滩“股神 ”,资产迅速翻了几十倍。为了用金钱挽回自尊,莉莉的老公铤而走险,然而世事难料,他将同学的20万元拿去炒股,却输得一塌糊涂,欲跳楼自杀,后被救下了……

在当年,股市还是一个新鲜事物。1990年,深圳和上海两地证券交易所相继成立。1992年,股市开始疯狂起舞,营营众生开始上演一幕幕悲喜剧。正如该电影 片尾曲所唱的一样:“如果你要玩这游戏/请你一定自己睁大眼/人云亦云随波逐流/不会给你成功的机会/有人苦不堪言/也有人从此鸡犬升天……”

让人感叹的是,16年之后,这些关于股市的老掉牙的悲喜剧,仍然还一直在现实生活中反反复复上演。

“千万里我追寻着你/可是你却并不在意/你不像是在我梦里/在梦里你是我的唯一……”1993年,随着刘欢一曲高亢的《千万次的问》,电视剧《北京人在纽约》在全国持续热播。

北京音乐家王启明与妻子郭燕,怀着对美好生活的渴望,终于来到了神往以久的美国。然而,一切并不完全像他们想象中的一样美好。在家庭的分解与重组中,在婚外 情的发生和发展中,在移民子女的教育及两代人的观念冲突中,在东西文化的激烈碰撞中,这群怀着美国梦的北京人,事业与情感发生着巨大的变化。

改革开放和出国留学热潮紧密联系在一起。早在1978 年7月11日,教育部向中央提交了《关于加大选派留学生的数量的报告》;同年12月26日,改革开放后的首批留学人员起程赴美;1993年,“支持留学, 鼓励回国,来去自由”的出国留学方针被写进党的十四届三中全会文件。据统计,从1978年到2007年底,中国各类出国留学人员总数达121.17万人, 留学回国人员总数达31.97万人。

其中,回国创办高新技术企业的留学人员越来越多,目前国内已有100多家留学人员创业园,据不完全统计,他们孵化了6000多家留学人员企业。

在2000年上映的反腐倡廉力作《生死抉择》算得上当年成功的“商业大片”——在全国上映一个多月,总票房便已突破1亿1千6百万元,创国产影片票房收入历史之最。

影片以大型国有企业——中阳纺织集团的艰难改革为线索,通过一系列权与钱、贪与廉、忠与奸、爱与恨的激烈的矛盾冲突,生动、真实地塑造了李高成、杨诚等一批真正的共产党人的形象,同时入木三分地刻画了郭中姚、陈永明等腐败分子的丑恶嘴脸。

而现实生活中的权钱交易,可能比电影中的情节更为复杂、曲折和激烈。在改革开放的30年时间里,国企改革一直是个老大难问题。1998年,当时的国务院总理 朱瑢基甚至用“闯地雷阵”来形容。“国退民进”的浪潮虽然从一定程度上摆脱了亏损国企的桎梏,但也直接催生了一批一夜暴富的饕餮之徒,同时让一大批工人下岗并被边缘化。

李高成是这个缺乏公正与公平社会的稀缺之物。“如果任凭腐败现象滋生泛滥,就会毁了我们的党,毁了我们的改革,毁了我们这个国家!”他说的话掷地有声,但恐怕没有几个人会真正听进去。

2007年播出的电视剧《天道》,讲述了一个扣人心弦的故事:

效力于德国一家私募公司的商界怪才丁元英,用他超出常人的手段,将从德国募集的资金投进中国股市,用“文化密码”疯狂掠夺中国的钱财,后来又良心发现退出了 公司,但他为退出付出了经济上的惨痛代价。回到古城“隐居”时,认识了从小在法兰克福长大、如今在古城刑警队任职的女刑警队员芮小丹。两人从相识到相知, 上演了一出精彩、浪漫、传奇的天国之恋。

《天道》提出了一个有意思的论点:文化属性决定命运。“透视社会依次有三个层面:技术、制度和文化。小到一个人,大到一个国家和一个民族,任何一种命运,都是一种文化属性的产物。强势文化造就强者,弱势文化造就弱者。”

2007 年这一年的中国,GDP持续高速增长,股市和楼市双双飙升,经济形势一片大好。当年的5月,英国《经济学人》杂志的封面模仿了电影《金刚》的场景,让一只 中国熊猫爬上了帝国大厦。凑巧的是,此前的2006年底,一部叫《大国崛起》的纪录片在中国热播。国人的热望昭然若揭。

但是,一个叫胡紫薇的小女子,提出了一个很煞风景的论断:中国在输出价值观之前,不会成为一个大国!改革开放30年,我们实现了经济腾飞;也许,还要用30年,我们才会拥有真正的强势文化和成熟的价值观,让“天道”顺遂我们的大国之梦。

——原文载于2008年11月《英才》杂志