钱学森是我们学习的楷模

刘纯银

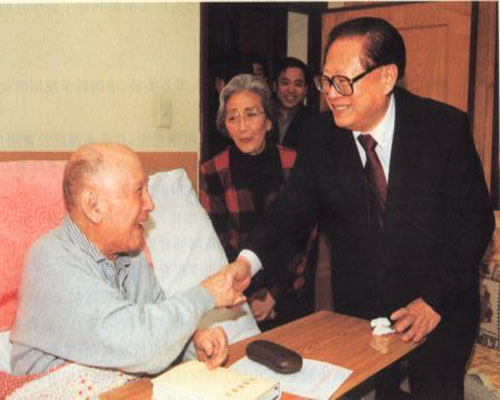

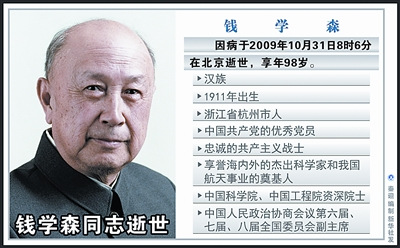

中国共产党的优秀党员,忠诚的共产主义战士,享誉海内外的杰出科学家和我国航天事业的奠基人,中国科学院、中国工程院资深院士,中国人民政治协商会议第六届、七届、八届全国委员会副主席钱学森同志,因病于2009年10月31日8时6分在北京逝世,享年98岁。(11月1日《新华每日电讯》)

1955年,钱学森大师冲破重重阻力,放弃美国的优厚待遇,回到祖国参与国家建设,并开创了新中国的科技事业。50多年来来,他把自己全部的热血和智慧,奉献给了祖国的火箭、导弹和航天事业。虽然他发展了前人的成就,但他又十分尊重前人的成果,每篇论文后面都详细列出参考文献,绝不贪占别人的成果。钱学森认为,每做一个课题,都要认真做文献调研,仅仅知道在哪里可以找到所需要资料是远远不够的,必须切实消化并掌握它们,变成刻记在自己脑海之中,可能反复思考,随时调用和加工的东西。

同样,和卓著的科学成就及贡献同样为人们所铭记的,是钱老淡泊名利的情怀。譬如1958年他将其所著《工程控制论》一书稿酬加上奖金(国家自然科学一等奖)共计1.15万元悉数捐出,用于给学生买学习用具。在“万元户”还是绝大多数人遥不可及的梦想年代,钱老已捐款上百万元。钱学森曾任国防部第五研究院院长、副院长,第七机械工业部副院长,国防科委副主任,国防科工委科技副主任,直到中国科协主席、全国政协副主席等要职,其地位不可谓不高。但一般人不知道,钱学森对这些“官位”一点也不在意。要不是工作的需要,他宁可什么“官”也不当。他常常说:“我是一名科技人员。不是什么大官,那些官的待遇,我一样也不想要”。尤其面对国家授予他“杰出贡献科学家”、“两弹一星功勋奖”等荣誉,他却说:“我个人仅仅是沧海一粟,真正伟大的是党、人民和我们的国家”;面对曾经有人写信称他是中国的“导弹之父”或“航天之父”,他却在回信说,这么称呼他是不对的,不科学的。导弹航天是成千上万人的事业,不是一两个人能搞成功的。一切成就归于党,归于集体,而他只是党领导下的这个集体中的千分之一,万分之一。正如2007年钱学森当选年度“感动中国”人物时,组委会的颁奖词所说:“在他心里,国为重,家为轻,科学最重,名利最轻。5年归国路,10年两弹成。开创祖国航天,他是先行人,劈荆斩棘,把智慧锻造成阶梯,留给后来的攀登者。他是知识的宝藏,是科学的旗帜,是中华民族知识分子的典范。”

然而,对比当前现状,钱老那一代科学家们的那种爱国热情、那种不怕艰苦不忘本的精神正在慢慢消失。尤其令人担忧是当前科技教育工作者中有少数人为了金钱、为了地位、为了名誉行贿受贿、抄袭别人论文、剽窃别人学术成果、彼此勾心斗角。难怪全国政协常委、北京大学教授、中国科学院院士甘子钊曾直言不讳地指出:“有时候在科研上弄个虚假成果,还会比豆腐渣工程好弄一些。”

榜样的力量是无穷的。当前,我国经济社会发展正面临着一个重要的战略机遇期,科学技术也正孕育着一场新的革命。尤其在科技创新能力成为国家核心竞争力的今天。期待广大科技教育工作者能以钱学森为一面镜子,淡泊名利,严谨求实,自觉将自己“小利”融入社会“大利”之中,不断推进我国的科技创新;也期待在他这面镜子“照射”下我国能够涌现出更多的“钱学森级大师”来。