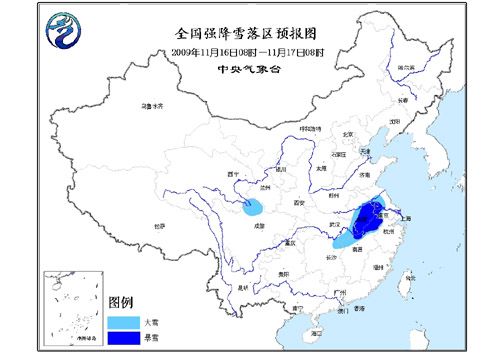

上周,不管是打开电脑,拿起报纸,还是打开电视、广播,映入视线的不是北方的大雪暴雪天气,就是全国各地做好H1N1流感疫苗注射及防治工作的报道。由于地处江南,尽管天气有所下降,我想也冷不到哪里去。但是,我想错了,从昨天开始,我所在的城市气温下降幅度很大,最低气温竟然才1度,于是跳过秋天,从前几天的最高气温26度(夏天)直接到了目前的最高气温5度(冬天)。于是,只好拿起冬衣,将自己包裹得严严实实,该上班上班,该上学上学,感觉似乎影响不大。

但是,从灾害经济学的角度来讲,这种反常的气候会对经济社会带来一定的影响。比如去年南方的强降雪天气,就对人们的出行、电力设施的运转、企业的生产销售等造成巨大的负面影响;又如前不久北方地区的大雪天气,就对市民的菜篮子造成了一定的影响。可以这么说,人类社会的发展史,就是一部与各种自然灾害不断抗争的历史。于是,随着自然灾害的频繁发作,分析各种类型灾害对经济方面产生的直接或间接影响,造就了灾害经济学。

那么,什么是灾害经济学呢?我记得价值中国网专栏作者乔海曙先生2008年3月18日曾发表了一篇《自然灾害经济学理论研究述评》的专业文章,对灾害经济学进行较为系统的论述,有一定的研究价值。乔海曙先生的文章较为专业,而解读即要求通俗一些,于是在文字表述方面作一些调整。所谓灾害经济学,指的是一门研究灾害预测、灾害防治和灾害善后过程中所发生的一系列社会经济关系的新兴学科,它研究的对象不是灾害的自然属性,而是灾害发生过程中的一系列社会经济关系,是介于环境经济学、生态经济学、国土经济学和生产力经济学之间的一门边缘经济学。

作为一门“负向经济学”,灾害经济学研究的是“负”的经济效益,本质就是一个规避风险的过程。毕竟,对于一些如暴雪、地震、台风等自然灾害,虽然可以通过技术手段预先知道,然而它的发生仍然是不可抗拒的。对于人类来讲,能够做的就是将灾害的损失降到最低,尽快地从灾害的阴影中走出来。一份研究显示:灾害经济自身有着明显的周期发展特色,其轨迹为:大灾变→大损失→大治理→减灾能力提高→灾害减少→损失减少→少投入→防灾能力下降→大灾变。因此,灾害经济学尽管很消极,是事后补救、亡羊补牢,但却是很有意义的,也是十分必要的。因为,它与人民的生活、社会的稳定、经济的发展密切相关。

突然变化的气候是一张灾害预警的考卷,考验我们尚在成长中的预警理念,考验我们掌控“灾害经济”中扬利抑害、化害为利的能力。灾害予人以危机,又给人以机会。也许面对老天爷,我们在一些事情无能为力,一些灾害不可避免,一些损失仍要发生。但是,凡事有预则立。美国沿海飓风接连不断,日本自然灾害频发,但所受损失几乎降到了最低,恢复得也很快,这与他们完善的灾害预警系统和强大的防灾能力不无关系。或许,对于我们而言,需要的是建立一套科学有效的预警机制,需要是一套透明高效的决策机制,像北京最近发生的人工降雪导致人们出行不便的事件不要再发生了。