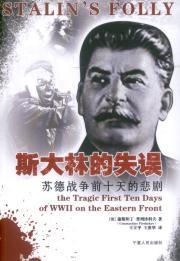

《斯大林的失误——苏德战争前十天的悲剧》

作者:【俄】康斯坦丁.普列沙科夫【译】王立平 王世华

宁夏人民出版社2008年1月第一版

惨烈的第二次世界大战苏德战争的第一阶段,苏联的惨败举世震惊,其原因探索也很多。这本书不是一本严格的历史著作,更像是一本“史话”,书籍简介中所言引用了无数苏联解体后才首次公开的历史档案,在书中也不见具体的材料和出处,相反,很多材料反而似曾相识,我似乎在一些前苏联元帅、将军的回忆录中见过。这一点有些意外。要说是对斯大林失误的探索,应该是一篇“史论”分析类型的书,然而书中除个别地方对战争、人物、事件有些零星评述外,并未见系统的分析、有力的史实的引证,明确的结论。所以,这本书还只能当作一本历史故事书来看。

苏德战争开始的第5天,德军就占领了白俄罗斯首府明斯克;7月16日,西部重镇斯摩棱斯克失守;8月,德军兵临列宁格勒城下;9月19日,乌克兰共和国首府基辅沦陷;11月底,德军先头部队进抵莫斯科城郊,他们已看到了克里姆林宫尖顶上的红星。由此可见苏军的失败之惨重。

当然,从书中也可见到作者零散的对斯大林的失误的评述。从书中可以看出,作者认为斯大林的失误主要体现在以下几个方面:

一、专制独裁的苏联体制的失误。大清洗造成大量的优秀军事人才的缺乏,军事指挥体系的混乱。政治挂帅导致了专业的军事决策系统会受到政治领导人的严重干扰,优秀的军事指挥者不是被杀就是无法得到重用,所谓政治素养其实就是对斯大林本人的忠诚度成为能否得到重用的关键要素。同时,大清洗也造成了军队士兵军事素质的普遍下降,应对战争准备的心理准备不足,导致初期大量不对与德军一接触即溃败,很多不对集体投降。在这场大清洗中,苏联国防人民委员部中央机关、各军区、各兵种,以及各军、师、团的大多数主要领导干部都被逮捕处决。据统计,被清洗的红军指挥人员和政工人员共有4万余人,其中1.5万人被枪决,包括5名元帅中的3人、4名一级集团军级将领中的3人、12名二级集团军级将领的全部、67名军长中的60人、199名师长中的136人、397名旅长中的221人。苏军将领格里戈连科曾评论说:“世界上任何一支军队,它的高级指挥干部在任何一次战争(包括第二次世界大战)中都没有受到这样大的损失。甚至全军覆没的结果也不至于如此。就是缴械投降的法西斯德国和帝国主义日本所损失的高级指挥干部也比这少得多。”

二、斯大林对战略形势的判断上出现了根本性的失误,做出了“先发制人”的军事准备。那就是斯大林没有料到希特勒会在1941年底前对斯大林发动攻击,他预计的时间应该在1942年的春夏季节。我个人到认为斯大林的形势判断是属于很正常的,因为德国的军事实力的确难以从事两条战线作战,其次他对德国人攻击发动的季节也是判断正确的。问题是,他没有充分考虑到对手希特勒的性格的智慧,同时,由于他对新的军事思想、军事技术的接受程度不高,难以预测德国在军事战略上的突然性和军事动员的迅速,所以,他仅凭借第一次大战和国内战争的经验做出了错误的判断。而这些判断直接导致了其行动的根本性错误——那就是要求全军在1942年以前完全做进攻德国的军事准备,而对防御和撤退等战略措施却毫无准备。同时也直接导致了战争初期的失败,而在这一先发制人事项的主导下,在战争初期的混乱失败局面下还要求全军反攻其实对战争并无积极影响,相反,在战争的头十天反而加剧了混乱,加大了损失。

三、斯大林个人性格的造成的失误。多疑造成对形势判断的失误,没有充分重视海外情报、前线情报及总参谋部的判断。同时,犹豫不决造成决断的拖延,斯大林用了整整一年多的时间才在1940年底决定采用“先发制人”,半年的时间进行的是错误的准备,造成了严重的失误。

四、先进的新军事思想技术的接受推广不足。集中使用装甲力量的新思想未得到重视,反而把坦克主要配属给步兵作为火力支援力量使用。新兴的空军力量与地面部队的联合行动未得到推广,对空军力量对坦克等地面重型装备的打击能力没有充分验证,导致在未取得制空权的情况下贸然发动攻击。新型技术兵器的研制受政治人物的严重干扰,高级技术人才受大清洗恐怖困扰。

五、新纳入苏联帝国体系的新加盟共和国对苏联的貌合神离,导致当地开战边疆地域民众对军队的缺乏支持,军队无法获得充分的民众支持,包括后来的游击战都难以在这些新的加盟共和国区域顺利开展。

相对而言,希特勒的智慧在苏德战争初期赢得了胜利。其实,希特勒和斯大林彼此都知道对方的真实想法,而且都采用了“先发制人”的战略,关键在于个人对形势的正确判断、战争准备的速度、是否尽快下定决心。从这个角度可以说,初期的苏德战争就是希特勒和斯大林个人之间的战争。但是,希特勒在战争初期相对而言比斯大林更为信任其专业的军事指挥机构,他主要还是从政治的全局进行判断,确定战争的战略目标,发动战争的方式和时间。为什么希特勒敢于在两线同时开展,这个问题有很多史学家都做了分析,我认为主要还是在于:

一、在征服不列颠的战争眼看就要变成漫长的持久战并且绥靖无望的情况下,希特勒果断的终止了进攻态势,在西线迅速转变为守势,并利用其高效的动员和运输能力把西线的大量部队抽调至东线。

二、对斯大林进行的大清洗进行了深入的情报收集和分析,坚定了希特勒对苏联军队已不堪一击的看法。他在反驳某些德军将领认为不宜进攻苏联的观点时说:“苏军将领中最有才华的部分已经在1937年被斯大林消灭了,这意味着那些正在成长的接班人还缺乏作战所必需的智慧。” 德国陆军总参谋长贝克将军在评估1938年夏季的军事形势时也说:“可以不必把俄国军队看成是一支武装力量了,因为血腥镇压大伤其元气。”

三、在西线的速胜和较小的伤亡,极大的提升了希特勒及其军事力量的信心,其军队的新型武器及新式战法得到了充分验证和实战的考验,战争经验愈加成熟。

四、德国参谋本部出色的组织能力和高效的战争动员确保了在一年时间内把一个书面的计划转变为近乎完美的大规模入侵行动。

但是,作者也提出了一个很有意义的命题:在这么严重的失误导致的失败下,苏联并没有像希特勒所期望的那样迅速,相反,经历了一段混乱和失败后,苏联迅速建立起道道防线把德国人阻拦在摩尔曼斯克——莫斯科——斯大林格勒一线,并逐步稳定了战线开展了反攻,最终于1945年4月取得了最终的胜利。在书中,作者并未对此命题做深入的探讨,仅有少量的评述文字。总的看来,在德军节节推进并取得迅速胜利的情况下苏联没有迅速溃败的原因有很多,我认为主要有如下几点:

一、苏联国土的广袤决定了要以陆战来征服必须要有充分的时间,哪怕是苏联没有一丝防御的准备。而随着时间的变化,战争态势慢慢的就会发生了变化,就如同60、70年代中苏关系破裂后中国领导人说的“让苏联人来吧,我们要用我们广袤的国土让他们陷入人民战争的海洋”。如:雨季的来临迟滞了德国人进攻的步伐,冬季的来临让战争逐步变成了一场持久战。与此同时,苏军加强了国民动员,加速了防线的巩固和战略军事力量的调动,最终扭转了战局。苏军援兵大多为精锐的远东红军,装备未必强于德军,但防寒上则完全不是一个量级。德军的制式皮靴被芬兰士兵们戏称为"良导体"。朱可夫元帅后来提及这一阶段俘虏的德军战俘时说,他们的靴子里面充满了自己装填的杂草和废纸.遗憾的是,德军靴子设计得太小,有限的装填无法抵抗零下40度的寒风。1941年底苏军在莫斯科方向举行了大反攻,当时的苏军未必很强大,但在寒风中瑟瑟发抖却得不到补充的德国人显然已经没有还手的能力了。

二、斯大林个人的转变,迅速启用大清洗中未被杀的优秀将领,逐步改变了军事决策的体制,虽然还是由他牢牢控制住战略决策的权力,但是开始信任专业的参谋军官的意见,更加注重发挥专业军事指挥机构的作用。

三、迅速与西方民主国家的结盟,获得大量的经济和军事援助。

四、日本没有背后插上一刀。敏锐的发现德日同盟的脆弱性,及时知晓了日本军队的战略目标的南移,让苏联迅速腾出了另一只手来进行了有力的反击。

五、希特勒的失误,在斯大林最艰难的时候把战略重点转移到南方丰富资源地区,让全国的政治经济文化中心——莫斯科的防御得到有力加强,避免了对苏联人内心尊严、反抗信心的持续打击。

六、德国战争资源与苏联相比的缺乏。无论是石油、钢材、粮食,还是兵员的补充,导致了德国闪电战所带来的胜利只能像闪电一样“一闪而过”。1941年6月到12月期间,苏军损失巨大,但德军也已经"遍体鳞伤".6个月东部前线共伤亡75万,占德军总兵力350万的23%左右.1941年底,德国国防军司令凯特尔元帅亲自列举了以下的数字,(东线)一个月的损失(应该包含冻伤等非战斗减员)为15-16万人,大会战另行计算.通过各种渠道(伤兵复员等)能够恢复9万人强,就是说一个月净损失6万人以上。东线德军什么时候消失,是个算术问题。 德军或许能够击败面前所有的敌人,却永远打不赢这么一场拆东墙补西墙的"战争".严寒的1941年12月,由于缺乏防寒设备德军减员严重,中央集团军群却未能补充一个师。而对面的苏军却补充了步兵30个师,33个旅,6个装甲旅和3个骑兵师!

七、斯大林战前的大清洗。大清洗在客观上清除了斯大林的政敌和怀有叛国异心的敌对分子,以至于在大敌当前及失败的巨大压力之下,没有政敌来谋划推翻斯大林,或者有大规模的有组织的反对势力兴起,仅有的乌克兰、立陶宛等地区的民族主义情绪还未完全成气候,形成有效的反对组织,因此在战争初期的政权稳定对斯大林扭转颓势起到了不可忽视的重要作用。也就是说,在战争初期巨大失败的重压下,苏联政府面临的主要问题是外部的压力,内部的反抗和斗争很少甚至几乎没有,这样反而更加激发了苏联的民族主义情绪,保家卫国的热情。

总的来说,作者主要还是以史话的方式来陈述苏德战争前十天的混乱和失败事实,对这种失败与当时苏联的独裁者斯大林个人的失误之间的直接关系进行了探讨,对战争初期一些苏军军事将领的表现进行了评述,其中不乏精辟的论说,对当时的政治军事人物也带有很强的个人感情色彩的论述,很明显作者还对第二次世界大战名将朱可夫有些不认同,对伏洛希罗夫等高级军事将领的看法简直他们就是一群愚蠢透顶的猪,这样的主观看法未免太过主观化,也显然有失为史者最起码的尊重事实的基本原则。给人的感觉就是当初的苏联政权是由一个昏庸的独裁者加一群满嘴奉承的小人构成的。这种说法有些难以服众。这样一个政府在较稳定的内外部环境下可能存续很久,但是在强大的外部压力下还能赢得战争并存续数十年的确就难以理解了。但是,总而言之,“苏德战争前十天的悲剧”是留给全人类可以深思的重大历史事件,也是后人应该吸取的重要历史教训,而且,希望这种悲剧不要再因为一个人的失误所导致。