“中国价值重估”及宏观经济问题

孔善广

《学习与实践》2007年第10期 P45-52

摘要: 近几年国内外相关人士对中国的资产价值及企业获利前景进行重新估计和认识, 其中包括对人民币价值(汇率) 、土地价值和企业价值的重估。这一现象与我国宏观经济存在投资与消费结构、内外经济结构失衡等问题极为相关, 表现为巨额贸易顺差和经常账户盈余, 资本加速向我国积聚造成流动性过剩, 资本投资发展为投机行为, 从而导致资产价格快速膨胀。拥有房地产(包括工业用地与厂房) 与股票资产的人群, 其财富价值迅速增加, 而只参与按劳分配(没有投资资产) 的人群, 则与这次财富增值基本无缘, 财富差距有继续加大的趋势。

关键词:价值重估 人民币汇率 土地价值财富分配

中图分类号:F10文献表示码:A文章编号:1004-0730(2007)10-0045-08

一、中国价值重估

(一) 土地价值的重估

加入WTO后中国已经不可逆转地融入世界经济之中。中国商务部副部长易小准指出:中国的市场开放程度不仅高于印度等发展中国家, 有一些领域甚至高于一些发达国家。[1]

在中国经济已经高度国际化的背景下, 可贸易商品的价格已基本由国际市场决定, 融入国际价格体系之中, 如果国内积聚过多的货币就只会造成不可贸易的商品和股票市场价格的上涨。不可贸易的商品最主要为两类:一是不动产, 即房地产;二是劳动力。而中国一直存在庞大的剩余劳动力供给, 劳动力的价格上涨幅度极低, 因此, 在货币供给过度的情况下, 不动产和股票价格的上涨趋势就十分明显。

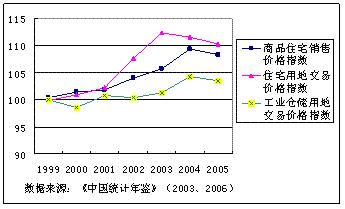

2000年以后, 我国的房地产价格开始不断上涨,而且居民住宅用地价格上涨的幅度比商品房价格上涨幅度还要大(图1) 。

高房价又推高地价, 各大城市不断刷新“地王”拍卖价格, 如2007年8月24日上海市黄浦区163 号街坊地块, 每平方米楼面地价(总地价除以建筑面积)达 6.69 万元。[2]

图1 商品住宅销售、住宅用地和工业用地交易价格指数(上年=100)

对于工业用地, 图1 所显示的工业用地交易价格指数相对较低, 是由于以往地方在招商引资中竞相压低地价甚至以零地价、低于成本出让工业用地。这也是是当前土地管理与调控中存在的一个突出问题。针对此问题,2006 年底国土资源部发布《全国工业用地出让最低价标准》,从2007年1月开始实施, 全国工业用地出让最低价格标准分十五等, 每平方米一等840元……五等384元、六等 336元……十等168 元……十五等60元。[3]“一纸令下”,这最低价格标准与原有已取得土地使用权的价格要高出约一倍, 这意味着原有已取得使用权的土地价值几乎翻了一番。截至2006 年底, 境内 1474 家上市公司总资产 24.5万亿元, 净资产3.4万亿元, 净利润 3781亿元。[4]如按照平均每个上市公司已拥有500 亩(33.3万平方米) 土地、价格增加200 元 / 平方米算, 那么上市公司的资产价格在2007 年一下就增加约1000 亿元, 是2006年全部净利润的26%。这一结果, 必然导致房地产价格上涨, 股市上涨。

2006 年, 全年新增独立工矿建设用地14.6 万公顷, 新增城镇建设用地7.4万公顷, 新增村庄建设用地3.0万公顷(44.9万亩) , 新增交通、水利等基础设施建设用地7.9 万公顷。[5]如新增独立工矿建设用地平均按六等工业用地出让, 最低价标准336元/平方米算, 即为4900 亿元, 新增城镇建设用地(主要是住宅和商业用地)平均按1000元/平方米算, 即为7400 亿, 仅此两项,2006 年中国的土地资产价值就增加了近12300 亿元, 这都会反映在统计报表上。如果今后每年按此速度新增建设用地, 则可以想象出中国的资产价值的增幅。然而,“令人惊异的是, 到目前为止, 中国土地的资本化过程还没有反映在公开的国民经济核算体系中。”[6]

1997-2006 年这十年, 我国的耕地净减少面积约1.3 亿亩, 仅非农建设占用耕地就达约 3000 万亩, 人口、资源、环境与发展问题也日益突现, 人均耕地与粮食自给等人地紧张关系已成为主要矛盾, 土地价值越来越高并越来越引起重视, 工商业用地的价值大幅度上涨。根据2006 年底的数据, 我国现有的居民点及独立工矿用地为3.95 亿亩(即2630 亿平方米)[7], 如果现有用地平均每平方米上涨20 元, 那么土地资产就增值5 万多亿元;如果平均每平方米上涨 50 元, 那就是13 万多亿元; 如果按平均每平方米 100 元的价格算, 那就是26 万多亿元。这都是因今年土地价格上涨在原有价值上的增值。

因此, 所谓“中国价值重估”首先是表现在土地价值上。

(二) 人民币价值(汇率) 的重估

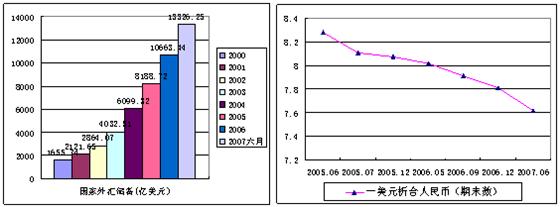

1978 年, 我国外汇储备只是约 2 亿美元,20 年后的1998 年才增加到 1500 亿美元, 而此后不到 10年却增加到12000 亿。到 2006 年 2 月底, 中国已成为世界第一外汇储备国。2007 年 6 月, 我国外汇储备已有13326.25 亿美元( 图 2) 。民国时期有“黄金十年”,现在我们有一个“美金十年”,平均每年新增1200 亿美元外汇储备。

图2外汇储备与人民币汇率变化

资料来源:根据中国人民银行网站公布的各年度统计数据制作。

改革开放以来, 中国经济发展战略的重要特点是出口导向”,中国的汇率服务于这个战略, 就是要鼓励出口, 中国经济发展、人员就业等也得益于此战略。1994 年以前, 我国先后经历了固定汇率制度和双轨汇率制度。1994 年汇率并轨, 且官方汇率一次性大幅度贬值, 实行以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度。企业和个人按规定向银行买卖外汇, 银行进入银行间外汇市场进行交易, 形成市场汇率。中央银行设定一定的汇率浮动范围, 并通过调控市场保持人民币汇率稳定。

官方汇率一次性大幅度贬值、中央银行通过调控保持人民币汇率稳定的政策明显服务于出口战略,导致人民币币值的底估。随着国内劳动生产率提高和国际竞争力的增强, 人民币理应升值, 因为按照世界金融机构测算的结果, 按购买力平价计算人民币与美元的汇率约为3元人民币兑 1美元。然而, 考虑我国国内问题, 如体制转型阶段的社会保障体制改革等尚未完全到位, 居民用于养老、医疗和教育等预防性储蓄意愿较强, 导致消费倾向递减, 储蓄相对投资的剩余有所扩大; 固定资产投资较快增长, 导致制造业产能迅速扩大等, 因而在国际市场需求旺盛、内需相对不足的情况下采取产品大量出口的方式, 形成国际收支持续大额顺差, 反过来又形成人民币升值的巨大压力。

1994 年汇率并轨后, 美元对人民币汇率一直稳定接近在8.28 幅度, 自 2005 年 7 月 21 日起, 我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度, 美元对人民币交易价格调整为1 美元兑 8.11 元人民币, 之后人民币对美元一直升值,2007 年 6 月升至7.6115, 升幅达 6.6%, 与去年7 月 21 日汇改前的 8.2765 相比, 升幅达 8.74%(图2) 。

从国外发展经验看, 一个国家经济持续高速增长, 产业竞争力增强, 必然推动本币升值。我国经济经过二十几年的高速发展后, 国际竞争力大增, 人民币升值不可避免。

(三) 企业价值的重估

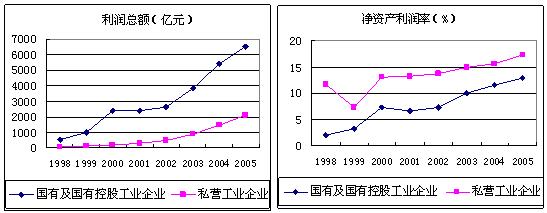

随着改革的不断推进, 我国市场经济体制也日益完善, 同时中国本身是一个潜在的庞大经济体, 具有巨大的市场潜力, 投资前景良好, 这些都使得我国企业劳动生产率不断提高, 企业效益不断攀升。如国有企业近年来采取了对企业资产中涉及数额巨大亏损项目的核销及其它负担包袱的剥离, 并提出“要实现国有资产‘保值增值’和国有企业‘做大做强’”,不断重组和扩张国有垄断企业, 其利润相关效益指标也节节攀高。1998-2004 年国有赢利企业赢利额由 3280.2亿元增加到10429.4 亿元, 净资产利润率由 0.4%增加到9.6%[8], 盈利继续向中央( 垄断) 企业集中。1998- 2005 年国有及国有控股工业企业的利润增长12 倍, 私营工业企业利润增长 31 倍, 投资回报率( 净资产利润率即净利润与所有者权益之比) 不断攀升,国有及国有控股工业企业的投资回报率从1998 年的1.96%增加到 2005 年的 12.88%, 私营工业企业的投资回报率从1998 年的 11.64%增加到 2005 年的17.26%( 图 3) 。世界银行对中国 120 个城市的 1.24万家企业进行调查后发现, 外资企业在中国投资回报率高达22%。[9]

图3 国有及国有控股、私营工业企业利润总额

资料来源:根据《中国统计年鉴2005》的数据制作

近年来, 国外“超级流动性”资金源源不断地向中国集聚, 以寻求高投资回报率, 其投资对象主要是具有良好获利前景的国有骨干企业和房地产业。从早年上市的能源、通讯领域的国有企业凭借其垄断地位及国际资源价格上涨等有利因素一直受追捧, 为境外股东带来巨大收益, 到现在的国有商业银行、保险机构经过股份制改革, 现已成为国际资本市场上的“明星”,在通胀预期下, 资源类、银行类与房地产类股票都成为估值高地。2006 年是民营上市公司增加最多的一年, 全年私营控股上市公司增加了 28 家。目前正形成一大批业绩突出、管理规范、规模巨大的优质公司。垄断国有企业和优质民营企业成为中国企业价值重估的主要对象。

二、价值重估下的宏观经济问题

(一) 人民币升值和外汇储备增加的问题根据蒙代尔·弗莱明模型的“三元悖论”:一个国家在资本自由流动、独立自主的货币政策与固定的汇率制度之间, 最多只能舍一求二, 不可兼得。在稳定汇率政策下形成出口成本偏低刺激大量出口形成贸易顺差, 人民币具有升值预期吸引大量“热钱”进入,导致外汇储备的急剧增加, 中央银行为买入外汇必然投入大量的基础货币(外汇占款) 。仅2003 年到 2007年6 月底止, 外汇储备就增加了 10462.18 美元(参见表1 的数据) , 中央银行共需投放 8 万多亿元人民币购买增加的外汇储备, 平均每天投放50 亿元, 造成所谓的“流动性严重过剩”。当货币发行量超过流通中实际所需要的货币量就会引起货币贬值导致通货膨胀。

在人民币的巨大升值预期下, 除了正常进入的境外投资外, 还导致大量的外汇“热钱”通过某些途径流入国内。根据相关数据计算,2003-2007 年 6 月底进入中国大陆的“热钱”达4200 多亿美元( 表 1) 。前几年的“热钱”进入主要是“炒”人民币升值, 近年主要是进入房地产投资, 因为无论今后是人民币升值汇率涨, 还是国内物价上涨,“热钱”均可获利, 特别是房地产有较好的保值增值功能。例如境外10 亿美元资金

在汇率8.2(兑换82 亿人民币) 的时候进入境内购买房地产,3 年后房地产价格上涨一倍, 出售后就持有164 亿元人民币, 如果这时人民币对美元汇率是 7, 兑换为美元就是23.43 亿, 仅 3 年时间就赚 13.43 亿美元(这里忽略相关费用计算) , 年均收益率达40%。境内外资金聚集到房地产市场, 房地产价格上涨就将难以控制。

表1 外汇储备增加额与进出口顺差和实际使用外资对比( 单位:亿美元)

说明:(1) 外汇储备当年增加数减去进出口顺差数再减实际使用外资数为当年相差部分;(2) 数据来源于中国人民银行网站公布的各年度统计数据、国家统计局各年度的国民经济和社会发展统计公报的数据(2007 年数据来源于商务部网站公布的进出口统计) 。

我国长期对出口企业实行退税补贴已是不争的事实, 而实行汇率稳定的政策, 从另一角度来看同样是将国内的涨价来补贴出口。因为人民币不升值, 才能使出口产品的出口换汇成本不上升, 为了稳定人民币汇率, 就不得不投放大量的人民币来购进外汇, 而货币投放量过大就会引起通货膨胀。国家统计局公布7 月份的 CPI 指数, 同比涨幅为 5.6%,8 月份达到6.5%, 形成人民币在境外有升值压力而在境内有贬值压力的现象。通货膨胀的后果最终由国内消费者来承担, 实质上就是用国内的通货膨胀来补贴出口, 也就是说———“内销补贴出口”。[10]

为了缓解( 回收)“流动性过剩”,中国采取上调存款准备金率、基准利率和发行央行票据等货币政策手段。2006 年以来, 央行已 9 次上调存款准备金率(由2004 年的 7%提高到 2007 年 9 月 25 日开始的12%),4 次动用基准利率( 包括 8 月 22 日的一次共 5次) 。今年以来, 央行票据已经累计发行超过2.5 万亿元[11], 但“流动性过剩”问题依然突出。另外拟由财政部发行1.55 万亿元特别国债, 用于购买约 2000 亿美元外汇, 作为即将成立的国家外汇投资公司的资本金, 进行境外实业投资和金融产品组合投资。但是,各种措施仍未真正触及人民币汇率问题, 是否让人民币升值成为两难选择。

(二) 经济内外结构失衡问题

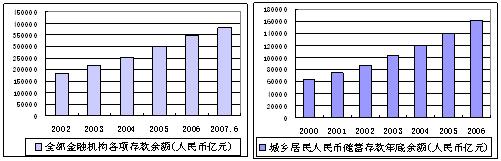

由于一直忽视基本的公共产品供给, 城乡居民在医疗、养老、住宅、子女教育等方面的支出增长远远大于收入增长, 人们不得不将手中的剩余从私人的需求挤出一部分以补偿公共产品的严重不足, 甚至以储蓄形式来预防今后的开支。城乡居民储蓄存款不断增长, 由 2000 年的 64332 亿元增加到 2006 年的161587 亿元, 平均增长率为 16%, 远高于 GDP 平均增长率9.5%( 按修正后数据) 。全部金融机构各项存款余额 2006 年底达 348015.63 亿元, 四年时间增加近一倍, 平均增长率 18.2%( 图 4) , 与 GDP 增长率之间的弹性系数为 2, 即 GDP 增加 1 元存款就增加 2元。过大的储蓄率必然转化为投资, 导致消费率过低。

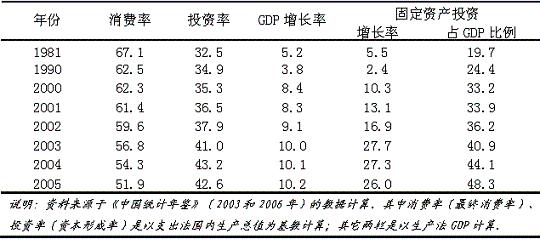

1981 年我国 GDP 消费率平均是 6高, 接着呈下降趋势,2001-2005 年平降了 10%(2006 年又下降为 51%, 1981 年下降了16%) , 最终消费对 1981 年的 93.4%下降到 2005 年的 36.固定资产投资则不断增长, 近几年尤为GDP 增长速度, 占 GDP 的比例也不断年的 33.9%增加到 2005 年的 48.5%( 见表 2) 。发达国家GDP 消费率一般为 70%-75%, 总投资对 GDP 的比重为22%-23%, 而我国 GDP消费率低于世界水平20%, 总投资对GDP 的比重却高出一倍。投资的目的最终是消费, 也必须要有消费支撑, 这是经济发展的基础, 否则经济难以持久稳定增长。

由于投资与消费的内部经济结构失衡, 国内需求不足但企业( 资本) 要追求利润, 则必然转向外需, 外向型的经济越来越发展, 中国经济的对外依存度越来越大, 现在已近 70%。而中国外向型的产业是以低附加值产品为主, 反过来更依靠廉价劳动力来提高国际市场上的竞争力, 压低劳动力报酬, 导致工人工资特别是过亿的“农民工”工资长期升幅不大。收入不能同步增长则不能提高消费, 国内消费需求被抑制, 则更依赖投资和出口拉动经济增长, 造成经济内外结构失衡的恶性循环。

图4 全部金融机构各项存款余额和城乡居民储蓄存款年末余额

说明:(1) 全部金融机构各项存款余额资料来源中国人民银行网站公布的各年度统计数据;(2) 城乡居民人民币储蓄存款年底余额来源于《中国统计年鉴006》及《2006 年国民经济和社会发展统计公报》。

投资过快增长而内需不足将形成产能过剩, 过剩的产能要在国际市场上寻找出路, 形成巨额贸易顺差和经常账户盈余。同时, 经济“繁荣”又吸引外来投资和短期资本流入, 形成资本账户盈余。在现行的外汇体制下, 外汇储备迅速增加和货币乘数共同作用,势必不断释放新的流动性, 进而形成不断加剧的流动性过剩。[12]而流动性过剩与现行增长方式和体制条件相互结合, 又推动投资的过快增长, 再形成新的产能过剩。

表2 GDP 增长率、消费率、投资率、固定资产投资增长率(%)

说明:资料来源于《中国统计年鉴》(2003 和 2006年) 的数据计算。其中消费率( 最终消费率) 、投资率( 资本形成率) 是以支出法国内生产总值为基数计算;其它两栏是以生产法GDP 计算。

由于过高的投资率压低了最终消费, 大量的资本沉淀在生产能力过剩的领域, 使得增殖能力较强的“新资本”变成增殖能力较弱的“老资本”。这种现象在“短缺经济”情况下表现为重复建设, 在“过剩经济”情况下更多地表现为大量资本无效地游离于虚拟经济之中。[13]事实上, 不仅有大量的资金进入房地产市场炒作, 如“炒楼团”、炒地皮等, 而且还有大量资金进入股市。今年前 5 个月两市每天新增开户数达到了37 万户, 是年初的 5 倍多, 我国居民开设股东账户总数已超过 1 亿户。另外, 从今年上市公司年中公布的业绩反映, 投资净收益占上半年上市公司净利润的22.41%( 不包括金融类上市公司) , 其中有些公司的投资收益甚至占净利润的 60-70%, 甚至有近 100 家公司靠投资收益弥补了主营业务的亏损。[14]也说明了上市公司面对投资收益的诱惑, 纷纷将巨额资金投向股市。资本投资发展为投机, 但投机过度则会使虚拟资本脱离于实物资本的载体。

其实, 在投资渠道极为有限, 财富保值、增值工具严重缺乏, 以及在流动性过剩、物价不断上升的通货膨胀预期下, 人们将手头上的资金转变为房地产和股票这些投资性资产上是理性行为, 这样在一定程度上能保证自己的收入增长跟上物价上涨幅度来维持生活水平。但保值、增值需求大于实际生活消费需求就有投机成分。本来, 通货膨胀是货币供给大于商品供给时发生的, 大量虚拟资本脱离于实物资本的载体的投机性获利行为更加剧通货膨胀, 如果资金转向产品和服务的投资, 则既可以增加商品供给抑制通货膨胀, 还可以增加对劳动力的需求, 促进工资水平的上升, 不仅可以避免资产价格泡沫化的发生, 还可以减轻国内经济结构失衡问题。但大量的个人资金包括上市公司的资金投向房地产和股市形成的过度投机行为对改变经济结构不利, 同时, 也表明了人们缺乏更多的投资渠道, 存在众多的创业障碍。而这些资金在资产价格快速上涨时期快速获利, 则会更强化人们的投机行为。

( 四) 财富分配差距加大问题

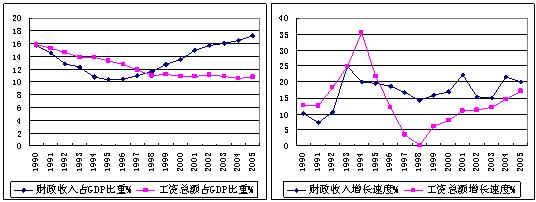

从 2000 年到 2005 年, 中国的人均产出增长了63.4%, 也就是说, 中国的经济增长是因劳动生产率的提高而提升的。但是, 工资总额占 GDP 的比重却在1990 年开始就不断下降, 由 16%下降到 2005 年的10.8%( 远远低于美国 57%的水平) 。[15]而政府财政收入占 GDP 比重在 1990 年与工资总额占 GDP 的比重一样, 此后连续几年还低于工资总额占 GDP 的比重,到 1995 年下降至 10.3%, 到 2005 年才上升至17.3%, 比 1995 年上升 7 个百分点。也即 1995 年后,政府财政收入的增长速度一直高于工资总额的增长速度( 最新的数据显示, 在 2004-2006 年有 20%的增长, 是 GDP 增长速度的两倍)( 图 5) 。这说明了工资总额占经济总量的份额在减少, 政府的财政收入占经济总量的份额不断增加。但是, 政府最终可支配收入规模的迅速扩大, 相应的人们可支配的工资收入不是随之增加而是明显削弱, 出现了“国富民穷”现象, 这也是导致中国消费率不断下降的主要原因。

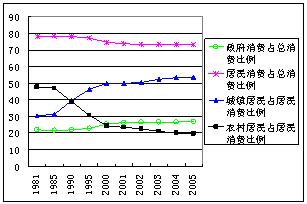

支出法计算的国内生产总值为投资、最终消费与净出口之和, 居民消费与政府消费合计为最终消费。但居民消费占最终消费的比例逐年减少, 由 1981 年的78.2%减少到 2005 年的 73.2%, 减少了 5 个百分点, 政府消费所占比例逐年增加。如2005 年政府消费了13.9%的 GDP, 城镇居民是 27.8%, 农村居民只是10.2%, 比政府消费比例要低。而在居民消费总额中, 农村居民消费所占比例由1981 年的 61%减少到2005 年的 26.8%, 而城镇居民消费却由 1981 年的39%增加到 2005 年的 73.2%( 图 6) 。也就是说,70%人口的消费支出占消费总支出的28.6%, 而另 30%的人口占消费总支出的73.2%。根据历年的统计资料,农村居民人均纯收入1978 年是 133.6 元,2006 年是3587 元, 增加了 25.8 倍, 城镇居民人均可支配收入1978 年是 343.4 元,2006 年是 11759 元, 增加了 33.2倍, 对比相差由210 元增加到 8172 元, 收入比由1980 年代的 2:1 增加到现在的 3.28:1, 如果加上城镇居民的其他福利, 实际可能达到6:1, 城乡居民收入差距在不断扩大。

图 5 工资总额与财政收入占 GDP 比重及增长速度( %)

资料来源:根据《中国统计年鉴2006》数据制作。

图6 最终消费中居民与政府消费所占比例( %)

资料来源:根据《中国统计年鉴2006》的数据制作

更值得注意的是, 这一轮“中国价值重估”主要表现为资产价格( 房地产与股票) 上涨。2007 年以来,在短短几个月之内, 沪深股市总市值实现了从 10 万亿元到 20 万亿元的翻倍增长, 在短短两年时间里上涨了 6.6 倍左右。房地产价格也在这几年内上涨数倍。这是财富按资分配, 在这一过程中, 拥有房地产( 包括工业用地与厂房) 与股票资产的人群, 其财富量迅速增加, 而只参与按劳分配( 没有投资资产) 的人群, 与这次财富增值过程基本无缘, 还要承受由此带来的通货膨胀压力。[16]对于掌握大量资产的高收入人群, 财富增加量就更大, 如此, 则进一步造成普通居民的收入比重不断下降, 这种恶化收入分配机制的结构性缺陷, 将形成财富分配差距继续加大的趋势。

三、小结

这一轮以资产价格大幅上涨为表象的“中国价值重估”过程, 实质上既是对我国土地价值、人民币价值和企业价值的重新认识, 是对以往中国资产价格偏低的重新反映, 也是由我国经济内外结构失衡问题所导致。储蓄率和投资率太高、消费率太低, 外贸顺差太大和外汇储备太多, 内外资金积聚形成流动性过剩导致投机行为并引发通货膨胀, 进一步拉大了财富分配差距。

“中国价值重估”也有全球经济失衡的原因, 对此中国虽无法解决, 但还有内部调整的余地。一是利用财政金融手段, 调整财政支出结构, 加大对教育、医疗和社会保障等公共产品支出, 完善收入分配机制, 促进消费倾向递增; 加快形成浮动的汇率制度, 并让利率走向市场化, 回归真实的资金使用成本和进出口换汇成本。二是加快政府行政体制改革, 减少行政审批,放开非国有企业和个人的投资限制, 拓宽非投机性的产品和服务商品的投资渠道, 并放松土地、劳动力及能源资源等要素价格管制, 使价格能够充分反映资源的稀缺程度和市场的供求状况, 减少市场价格、环境成本等“市场失灵”和“政府失效”现象。

目前, 中国的资产价格已有“泡沫化”迹象, 但国际经验中同样有“泡沫”也可以引发新的经济结构和产业结构调整的先例, 关键在于我们如何应对。

注释:

[1]参见《市场准入: 中国开放程度比拼发达国家》,《国际商报》,2006 年 2 月 22 日。

[2]田新杰:《“地王”天机》,《21 世纪经济报道》,2007年8 月 28 日。

[3]《国土资源部关于发布实施全国工业用地出让最低价标准的通知》(国土资发[2006]307 号),2006 年 12月23 日。

[4]参见《上市公司要尽快适应全流通市场新形势》,中国证监会主席尚福林在首届上市公司高峰论坛上的讲话 (2007 年 6 月 21 日上海) ,《中国证券报》,2007 年 6 月 29 日。

[5] 国土资源部:《2006 年中国国土资源公报》,2007年6 月 26 日。

[6]樊纲、姚枝仲:《中国财产性生产要素总量与结构的分析》, 中国经济改革研究基金会国民经济研究所工作论文,http://www.neri.org.cn/workpaper/79fgyzz.pdf。

[7]国土资源部:《2006 年中国国土资源公报》,2007年 6 月 26 日。

[8]根据《中国财政年鉴 2005》384 页的数据资料计算。

[9]参见《世界银行: 外资企业在中国投资回报率达22%》,新华网,2006 年 11 月 11 日。

[10]孔善广:《人民币汇率和宏观调控存在的问题》,《远东中文经济评论》,2004 年第 4 期。

[11]新华视点:《透视 1.55 万亿元特别国债的“特别”用意》,新华网:http://news.xinhuanet.com/politics/2007- 06/27/content_6299746.htm,2007- 06- 27。

[12]王一鸣:《经济内外失衡和宏观经济政策—对当前经济形势的几点认识》,《宏观经济管理》,2007 年第 6 期。

[13]孙咏梅:《投资主导增长方式下的效率与公平》,《中国改革报》,2007 年 8 月 31 日。

[14]皮海洲:《投资收益是把双刃剑》,《国际金融报》,2007 年 09 月 03 日。

[15]以往众多相关报道说工资总额占 GDP 比重几年前有 12%, 是由于使用当时初步统计数据或未经修正后的数据, 而本文所用的统计年鉴已经将以往的数据修正, 因此反映出工资总额占 GDP 比重更低。

[16]举个例子说明, 假设 AB 两人原来同样以月工资5000 元作唯一收入, 均有 20 万存款, 日常生活月开支均为 3000 元。但 A以 500 元租房后将剩余 1500 元在银行储蓄, 两年后 A所拥有的财产只是银行存款23.6 万元。而 B 用 10 万元首付按揭贷款 20 万元购买价值 30 万元的住房, 并将 10 万元存款购买股票,每月还按揭贷款本息 1000 元, 剩余 1000 元在银行储蓄, 两年后房价和股票上涨一倍, 那么现在 B 就拥有银行存款 2.4 万元、股票价值 20 万元, 房子价值为 60万元减 20 万元贷款余 40 万元, 其资产则共 62.4 万,个人财产比 A多 38.8 万元( 这里忽略利息收入, 也忽略 B两年归还的部分按揭贷款) 。

( 责任编校:曹暄)

“中国价值重估”及宏观经济问题

评论

编辑推荐

46 views