从秦汉甚至更早,墓葬就有翼人(羽人),羽人形象确实很流行,因为翼人(羽人)是作为引导墓主灵魂升天的天使出现在墓中的。汉代墓室壁画上出现了大量表现羽人引导的乘龙飞升图,如洛阳西汉后期卜千秋墓、西安交通大学附小西汉晚期墓、乐游原西汉晚期壁画墓等。此外,洛阳博物馆和开封市博物馆都收藏有升仙画像石棺等。这一时期羽人与道教关系密切,随着佛教传入,佛教对道教的依附与借鉴,羽人含义和造型逐渐变化,先变成能升空的神仙,后来演变为飞天、飞仙和天人等佛教形象。

羽人,顾名思义身长羽毛或披羽毛外衣能飞翔的人,最早出现在《山海经》,称羽民。王充称“身生羽翼,变化飞行,失人之体,更受(爱)异形。”张华说“体生毛,臂变为翼,行于云。”道教将道士称羽士,将成仙称羽化登升。秦汉时期成仙风气盛行,人们渴望跨越死亡,永住神仙爰居的乐土,羽人因身有羽翼能飞,与不死同义。

洛阳出土的东汉鎏金羽人制作的多么精致,尤其是羽人身上薄如蝉翼的彩色丝绸衣服,令人叹为观止。

看看东汉时期洛阳的鎏金羽人是何等精细华贵:

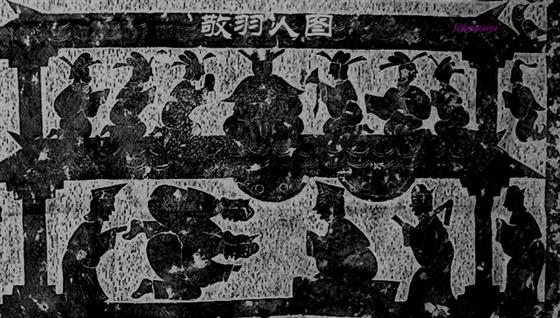

羽人,这一中国古代独特背景下孕育出来的艺术形象,以它本身极强的象征意义和所代表的深刻思想内涵征服了一代又一代人,尤其是在汉代墓葬中的壁画和画像石,画像砖所刻画的羽人图像,是集文化,宗教信仰,图腾崇拜于一身的艺术精品。它所代表的升仙思想以及它产生的文化影响.从敦煌壁画就可以领略到:

。

。

汉代流行的羽人形象是汉人认为能通过“羽化升仙”,实现其“神仙”梦想最有效途径的明证。羽人形象之所以被汉人接受并得以流行,是因为浓厚的神仙思想为其发展营造了良好的社会氛围。

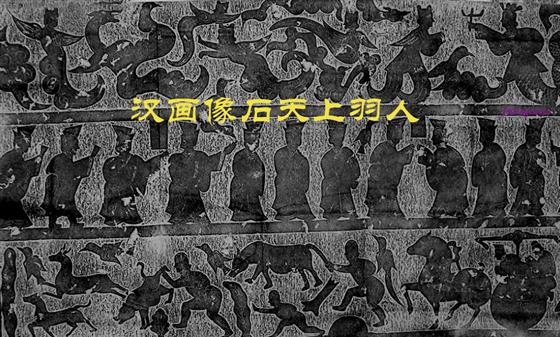

汉墓室壁画上表现羽人的场景:

从洛阳出土的东汉鎏金羽人和上图汉代墓室壁画上的羽人可以看出,东汉时期羽人的主要特征是:“身生羽、高尖鼻、大耳朵、细长臂、苗条身、薄丝衣。”

安阳大墓出土很多打碎的画像石,其中有翼人(又称羽人)的图:

反观这个所谓的“东汉大墓”,把引导灵魂升天的天使刻得“秃头、臃肿、肥胖、呆滞、无耳朵、不华贵,不像贵族用品,更没有“皇家”韵味”。曹操墓再“薄葬”,也不会如此刻画带领墓主升天的羽人。 曹操在当时基本相当于皇帝,如果安阳大墓真是“曹操墓”,“出土的”羽人与洛阳的东汉羽人相比怎么有那么大的差别?。

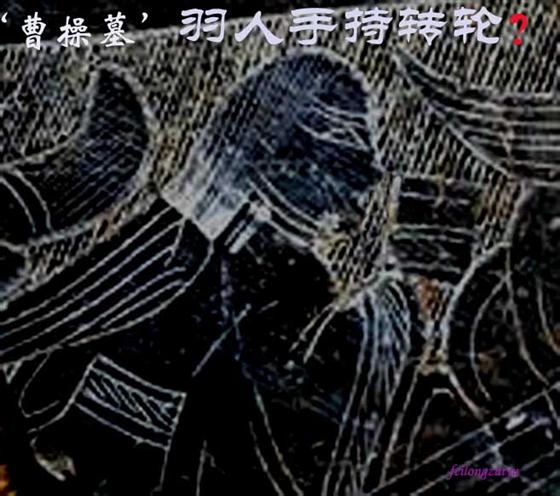

汉代葬礼是否使用藏族佛教摇的那种“转轮”?

藏族佛教摇的那种“转轮”,也叫“转经筒”。 跟寺庙里的大型的转经筒道理是一样的,就是比较袖珍而已。 因为藏区原来的宗教是“本教”,有许多象征性的行为作为仪式。转经筒也一样,转一下表示念了一本经文,所以藏民手中的转轮平时也不停的转它。藏传佛教信徒人人持有,不停地摇转。“转动经轮的功德,转动一周者,即等同于念诵《大藏经》一遍。转动二周者,等同于念诵所有的佛经,转动三周者,可消除所作身、口、意、罪障,转动十周者,可消除须弥山王般的罪障;转动一百周者,功德和阎罗王相等;转动一千周者,自他皆能证得法身;转动一万周音,可令自他一切众生解脱;转动十万周者,可远至观世音菩萨海会圣众处,转动百万周者,可令六道轮圆海中一切众生悉得安乐;转动千万周音,可令六道轮回众生皆得拨除苦海;转动亿万周者,功德等同于观世音菩萨。”

这个所谓的“东汉大墓”左侧的羽人,手中持的是否像藏族佛教要的那种“转轮”?在“超度亡者”?

有人认为那是便面。

看看《汉书·张敞传》便面是啥“时罢朝会,过走马章台街,使御吏驱,自以便面拊马。”颜师古注云:“面所以障面,盖扇之类,不欲见人,以此自障面,则得其便,故曰便面。”

下图是2007年江西靖安出土的“便面”,比较一下20楼图中左侧的羽人,手中持的是否像藏族佛教要的那种是“转轮”?还是“便面”?

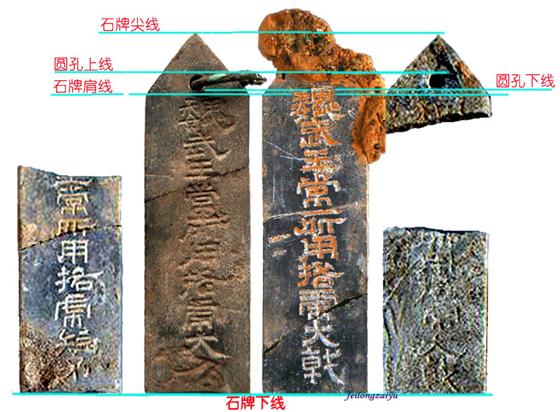

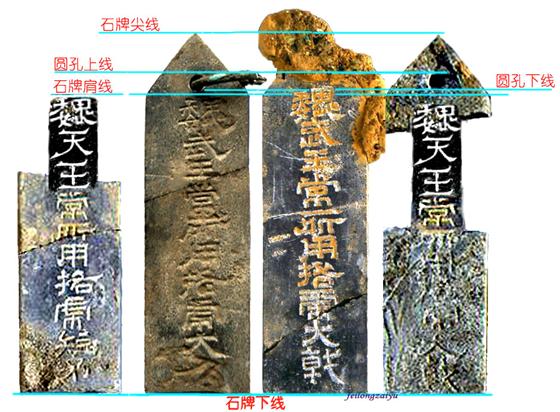

石牌还有有很多疑问》;按《西高穴墓》考古简报,所有格虎圭形石牌都是长10.8、斜边长2.5、宽3.2、厚0.6厘 米。尖部中间有穿孔,孔内有铜环,铜环连以铜链。上面刻有“魏武王常所用格虎大戟”、“常所用格虎短矛”等铭文。所有大的石牌尺寸统一。那么,石牌一定是事先做好的,尺寸统一,穿链子的圆孔也统一。

但是,将黄泥头“魏武王常所用格虎大戟”石牌的圆孔与其它石牌的圆孔比对时,圆孔不在同一水平线上,如果按统一的格式,这个石牌的圆孔将会穿破“魏武王”的“头”(魏字)。正是这个石牌的圆孔与其它石牌不统一,有很多人认为是考古队有意用黄泥遮住黄泥头石牌的圆孔,还找个借口说是为了保护铜链子的铜锈。难怪有很多人质疑:为什么刻意用泥巴糊住,不能露出一点圆孔和链子环的边呢?怀疑这个石牌没有圆孔,不然遮住干啥?一直到《西高穴墓》简报在《考古》杂志正式发表,版图上的这个石牌就是不敢去掉黄泥巴,怕露馅。

当将这四块石牌在基本等比例大小放在一起比较时,黄泥头石牌的圆孔在什么位置一目了然,按统一规格钻孔,肯定会穿破“魏武王”的“头”(魏字)。再是字体也明显不一样。

。请看“魏武王常所用两个格虎大戟、格虎短矛和格虎大刀石牌对比:

由于左右两边的石牌空出的部位是什么字不明,墓中又找不到砸掉字那一部分的碎石块,所以砸掉字那一部分也有可能是“魏天王”冉闵。

《十六国春秋》记载,冉闵于永和八年(352)四月被前燕慕容俊俘杀,随后被慕容俊谥为武悼天王}。{日本保留的《御览》本《十六国春秋》:“俊大怒,鞭之三日(大多数史书为三百)”“慕容俊斩闵于遏陉山,山左右七里草木悉枯,蝗虫大起。自五月不雨至于十二月。俊遣使者祀之,谥曰武悼天王,其日大雨雹,是岁太和八年也(373年)}。

1990年秋出土于河南省偃师县城关镇杏元村东砖厂,现藏偃师商城博物馆,洛阳市第二文物工作队所编《洛阳新获墓志李献奇《北魏六方墓志考释》也收有染华墓志。染华墓志叙父祖家世,提供了研究十六国时期的冉闵的新史料:

《染华墓志》曰:“君讳华,字进乐,魏郡内黄人也。其先帝喾之苗裔,周文王之少子冉季之后。高祖闵,赵武帝初,封西华王,侍中、使持节、都督中外诸军事、黄钺大将军、录尚书事、武信王。赵祚既微,遂升帝位,号曰魏天王。群臣依皇图,奏改族,因即氏焉。崩,谥曰平帝。曾祖睿,仕燕散骑常侍、海冥县侯。祖兴,圣世太武皇帝安远将军、殿中给事、蒲阴伯。崩,赠辅国将军、洛州刺史,谥曰惠侯。父雅,孝文皇帝为辇曹给事,迁使持节、征虏将军、怀州刺史、北平侯,转武卫将军、北中将、光禄太府二卿。崩,赠平西将军、河州刺史,谥曰贞侯”。

染华(465-524)墓志称高祖为染闵,即十六国时代的冉闵。 《太平御览》卷一二○引崔鸿《十六国春秋》之《后赵录》:“石闵,字永曾,虎之养孙也。父瞻,字弘武,本姓冉,名良,魏郡内黄人也。其先汉黎阳骑督,累世牙门。勒破陈午於河内,获瞻,时年十二。长而勇悍,便弓马,临阵不顾。勒奇之曰:“此儿壮健可嘉。”命虎子之。历位左积射将军,封西华侯。闵幼而果锐,虎抚之如孙。及长,身长八尺,善谋,勇力绝人。虎即位,为修武侯,历北中郎将。虎之败昌黎,闵军独全,由此功名大显。 永兴元年闰月,司徒申锺、司空郎等四十八人上尊号於闵,僭皇帝位於南郊,大赦,改元,号称大魏,复姓冉氏。…”

墓志云:“赵武帝初,封西华王,侍中、使持节、都督中外诸军事、黄钺大将军、录尚书事、武信王。”墓志所云冉闵在石虎初年封西华王,是不准确的。石虎即位之初,降号天王,亲王贬封为公,藩王降为县侯,冉闵没有封王的可能。实际是冉闵父“瞻”被石勒封西华侯。石虎即位后,封冉闵为修武侯。墓志西华王当为西华侯之误。

《晋书》卷一○七《石季龙载记下》:“石虎封冉闵为兰陵公,改兰陵郡为武兴郡,冉闵为武兴公”。直到石鉴即位,“以石闵(案即冉闵)为大将军,封武德王”。武德王,墓志作武信王,德、信两字形近易讹。

关于“赵武帝初,封西华王”(侯)崔鸿《十六国春秋·后赵录》曰:“石闵,字永曾,虎之养孙也。父瞻,字弘武,本姓冉,名良,魏郡内黄人也。其先汉黎阳骑督,累世牙门。勒破陈午於河内,获瞻,时年十二。长而勇悍,便弓马,临阵不顾。勒奇之曰:“此儿壮健可嘉。”命虎子之。历位左积射将军,封西华侯。”《染华墓志》中的“赵武帝初,封西华王”,这个“赵武帝”一般就说是指十六国时期后赵的石虎。

冉闵的父亲被石勒封西华侯,《染华墓志》中的“赵武帝初,封西华王”(已有人研究,“王”应是“侯”),并非石虎“封冉闵西华王”,而是石勒封冉闵的父亲瞻为“西华侯”(因为冉闵没有被封过西华王)(侯)。

史籍有“石勒封冉闵父瞻为“西华侯”(姑且以这个史料为准),和《染华墓志》“赵武帝初,封西华王”(侯),二者应指同一件事,墓志与史料基本相互印证。所以石勒称“赵武帝”有所据。

冉闵的部下将冉闵葬在“故魏武帝陵的疑冢”内是有可能的,因为冉闵封武德王,称魏国皇帝是后赵永兴元年(350年),而五年前后赵建武十一年(公元345年)“大仆卿驸马都尉勃海赵安县鲁潜”墓志,详细记载鲁潜墓与曹操墓的相对位置。

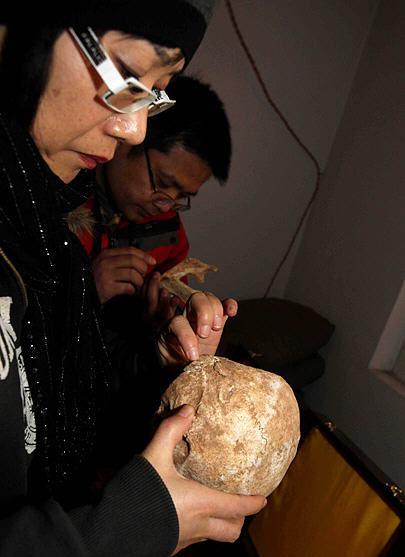

再看西高穴大墓男性人骨据鉴定人员透露是56岁以上,新闻发布说“发现一男二女三具人体骨骸,男的有60岁,与曹操卒年66(虚岁)接近,可以断定是曹操。”。

曹操 生日:公元155年 曹操卒日:公元220年3月15日 享年66岁。新闻发布为60岁,差6岁就断定是曹操。为何鉴定人员透露男性人骨是56岁以上,与曹操差将近十岁却不说明一下?可见有话语权“导向”的作用多么重要。。

此“曹操墓” 墓内仅出土三人的头骨,男性的头颅被砍为两半,公布却说这就是曹操的头。历史上曹操没有被杀的记录,为何墓中只有头颅?为何有“慰项石”?是谁把破石牌上“魏武王”字样莫名其妙的“残缺了”。为什么残缺不全,而且恰好缺墓主名字。头骨的面骨也有被刀砍的痕迹。那么是谁把这个头骨砍破成两半的?

曹操时代没人敢。西晋时代不可能,因为曹奂一个魏元帝还是依礼而葬,以显示晋代王室的“政治风度”。近代谁还会与曹操有仇?盗墓者只要财宝,不会管遗骨。

“曹操墓”那个破头,谁砍的,须好好探究一下: 。

。

冉闵被前燕慕容儁俘杀,传首至魏(邺)由其部下将其妻妾同墓埋葬亦是合乎情理的。

所以,这个大墓可能是十六国时期魏武王(帝)冉闵,那些有铭文的石牌比较符合冉闵国号魏,谥武天王的情况。 《染华墓志》载“高祖闵,赵武帝初,封西华王,侍中、使持节、都督中外诸军事、黄钺大将军、录尚书事、武信王。赵祚既微,遂升帝位,号曰魏天王”。

《资治通鉴:”冉魏闵,又名石闵,字永曾,石虎之养孙。父瞻,字弘武。本姓冉,名良,魏郡内黄人。历位左积射将军,封西华侯。闵幼而果锐,石虎抚之如孙。及长,身长八尺,善谋,勇力绝人。虎即位,封为修武侯,历位北中郎将。虎之败于昌黎,闵军独全。太宁元年(349年)十一月,闵废杀后赵石虎子石遵,立石鉴,闵为大将,进封武德王,录尚书事。永兴元年(350年)闰月,司徒申钟、司空郎暗等四十八人上尊号于闵,闵以让李农,农固辞。闵曰:“吾属故晋人也,今晋室犹存,请与诸君分割州郡,各称牧、守、公、侯,奉表迎晋天子还都洛阳,何如?”尚书胡睦进曰:“陛下圣德应天,宜登在位,晋氏衰微,远窜江表,岂能总驭英雄,混壹四海乎!”闵曰:“胡尚书之言,可谓识机知命矣。”乃即皇帝位。

《晋书》卷一○七《石季龙载记下》,冉闵于东晋穆帝永和六年(350)“僭即皇帝位于南郊”,《资治通鉴》卷九八,《太平御览》卷一二○引崔鸿《十六国春秋》之《后赵录》,并以为冉闵称号皇帝。闵更国号曰卫,改元青龙,改姓李,即皇帝位于南郊。大赦改元永兴,国号魏,又复将李姓改复姓冉氏,史称冉魏(参见《中国历代帝王志》吉林文史出版社1986年)追尊祖隆元皇帝,考瞻烈祖高皇帝。尊母王氏为太后,妻董氏为皇后,子智为皇太子。以司马李农为太宰,诸子皆封为县公。永兴三年三月,慕容俊已克幽蓟,略地至于冀州。闵帅骑击之,与慕容恪遇于魏昌城,恪方阵而前,闵众寡不敌,所乘赤马曰朱龙,日行千里,溃围东奔,行二十余里,马无故而死,遂为恪所擒。

《十六国春秋辑补》载:“冉闵所乘赤马曰朱龙,日行千里,左杖双刃矛,右执钩戟,斩鲜卑三百余。”双刃矛也称两刃矛,“两头施刃”,锋利快捷,最为冉闵常用。

曹操的《终令》里说:“葬者,藏也。”“欲人之不得见也。”

他为自己的后事留一手,就需要把自己的后事伪装好藏起来,所有的“公开”的都是假象。特别是“其规西门豹词西原上为寿陵。”“无藏金玉珍宝。”以及“汝等时时登铜雀台,望吾西陵墓田”等语言。如果是真的,曹操是大白痴啊。

再者,曹操的《终令》里,“其公卿大臣列将有功者,宜陪寿陵”。事实是,有哪个有功者陪在这个西高穴的“寿陵”旁?

石勒统一了中国北部。以淮水为界,形成了与东晋南北对峙的形势。史载后赵全盛时期所辖之地“南逾淮海,东滨于海,西至河西,北尽燕代。”地域包括故魏,自以为比魏惠王强,称魏没有什么问题。

公元前358年,魏惠王“使龙贾率师筑长城于西边”。公元前352年又进一步扩建。这条长城的修筑,显示魏惠王采取了比较切合时宜的措施,国力大大加强。公元前356年,鲁、宋、卫、韩的国君都到魏国去朝见魏惠王,继文侯、武侯之后,魏惠王又成为诸侯的领袖了。

桂陵之战后,前352年,诸侯军将魏军包围于襄陵 (今河南睢县),秦军则进攻魏的河西夺取了少梁和安邑。魏国夹于秦、齐、楚大国之间,但是要永保霸业又必须对外用兵,外交的不利,造成了军事上的失败成为了必然。虽然魏在襄陵取得了胜利,并西向收复了全部河西失地,但是魏国力大损,无奈采取和赵策略,将邯郸还给赵国,与赵结盟。

史料是后人写的,看掌握笔杆子的写志者是谁。包括本人引证的史料,亦仅供参考而已。

可以想一想,多少年以后,《考古》所刊载的《西高穴曹操高陵》考古简报就有可能作为这个时代的“《十六国春秋》正史”,而由河南省文物考古研究所编著的一本名为《曹操墓真相》的书,则有可能成为这个时代的“《十六国春秋辑补》”,因为其文内就说了“文物部门独家披露,考古学家权威讲述”了“发现魏武帝陵的前前后后”,学术顾问刘庆柱,总撰稿唐际根、潘伟斌和张志清参与撰稿。这个编著名单上的都是在争议中力挺“曹操墓”为真的人员,而中国考古学会原理事长徐苹芳等人的质疑在其中并无一字半句。

此次发掘的西高穴大墓也没有证据证明旁边有曹操《终令》里说的,“其公卿大臣列将有功者,宜陪寿陵”。没有哪个有功者陪在这个西高穴的“寿陵”旁,连最应该“祔于先茔”的儿子孙子也不在这里,硬说西高穴墓是曹操墓,还上了权威的《考古》杂志,岂不是要逼着国家重蹈“磁县七十二疑冢命名失误”的覆辙?让全国人民不得不接受这个有《指鹿为马》之嫌的“曹操高陵”?

如果没有《染华墓志》中的“赵武帝初,封西华王”(“王”可能是“侯”),“赵武帝”“铁定就是石虎”,但有了《染华墓志》,原史料就不一定“铁定”了。不能史料中说"伪”就是"伪”,"伪”也是“正”。“正”与“伪”是相对而言,要辩证看。考古也是如此,有更过硬的新证据证明原来的结论有误,就必须推翻原来的结论。

曹操墓的七十二疑冢的“铁定”是如何否定的?

我们不会忘记,历来说曹操墓的七十二疑冢“铁定”,有三种说法:1、在邺城以西(今河北磁县境内)设七十二疑冢;2、在漳河河底;3、在邺城的铜雀台等三台之下。但也有说在许昌,因许昌曾是魏都。这些传说都有一定的依据.

唐代李世民相信了“七十二疑冢”的说法,还给曹操墓写有祭文。

宋代的王安石也相信了这种说法,他在游铜雀台遗址时作了一首《疑冢》诗,写到"青山如浪入漳州(此处应指临漳),铜雀台西八九丘,蝼蚁往还空垄亩,麒麟埋没几春秋"。

1956年,河北省政府报请国务院批准,正式公布"磁县七十二疑冢"是河北省级文物保护单位。由此,曹操墓的七十二疑冢更成了“铁定”。

"曹操七十二疑家"究竟是与非?

北京缺水,国家决定修建南水北调工程,干渠要经过“七十二疑冢"区域。经国家文物局报请国务院批准,对“七十二疑冢"进行了系统的文物普查和抢救性科学考古发掘,终于揭开了这一疑冢之迷:这些疑冢并非曹操墓,与曹魏毫不沾边,而是南北朝时代东魏、北齐的王公贵族墓葬群。数量也不是七十二 座 ,而是134座。为此,1989年国务院正式确定将这一墓群更名为"磁县北朝墓群",并升格为国家级重点文物保护单位。

据考古资料,考证出这些墓分别为东魏昌乐王元诞墓,宜阳王元爸墓,司马氏太夫人墓,愍悼王妃李尼墓,北齐兰陵王高肃墓,北齐高以欢第九子武皇帝妻茹茹公主墓和其十四子高润墓等。这些墓均用绳纹青砖砌成,墓室结构为单室外墓,由墓道甬道、墓室组成。墓道为斜坡状,墓室平面各呈方形,四壁作弧状,墓道两壁有红、蓝、黑、黄色彩绘。出土文物有珍贵的壁画和大批陶俑,瓷器金币等。其中从茹茹公主墓和高阳皇帝墓中不仅出土了大面积的珍贵的壁画而且出土陶俑1800余件 ,排列成阵,气势壮观,有中国"小兵马俑"之称。

由于七十二疑冢真正的墓主是北朝皇家贵族。 曹操《终令》设定“西门豹祠”,“邺之西冈”的定位,后人自会围绕这个参照物再作思量。从古到今,对曹操墓的追寻,无不都在这一带转圈圈。曹操这样的定位对于墓址保密,是至关重要的。

所以,从古到今,对曹操墓的追寻都是无果而终。曹操刻意设计的种种假象太天衣无缝。 例如曹操明里诏书:“葬于邺之西冈上,与西门豹祠相近”,要其后人“时时登铜雀台,望吾西陵墓田”,将人们的注意力吸引到了邺地。但曹操与曹丕生前又都立有诏书,不许其他人和他们葬在一起,也不准透露他们自己选定的万年安息的“风水宝地”之所在,采取“不封不树”的保密措施又搞得特别严密。所以,在邺地永远也难以找到曹魏帝陵,因为那只是曹操虚晃一枪而已,不成想竟然真的骗了古今无涯过客。

按古代帝王礼制和丧葬规矩,可以推测,曹操的“高陵”(意为高山大陵),曹丕的“首阳陵”(意为崇峻高山阳光首先照之阳陵),曹睿的“高平陵”(意为高大山下之平陵),都有可能在洛阳的大石山一带(《水经注》说:“首阳山,即邙山最高处,日出先照,故名,山之南,魏文帝陵在焉。” 《水经注》又载(大石山)“昔魏文帝猎于此山,虎超乘舆,孙礼拔剑投虎于是山。山阿有魏明帝高平陵”)。洛阳大石山主峰海拔913米,是洛阳故城正南方看到的最高峰,太阳出来阳光首先照到此山峰顶,故大石山又称“首阳山”。

曹操早已打下以曹代刘,以魏代汉的主意,因而在东汉帝都和帝陵“龙脉”正南方选择“寿陵”,达到“绝汉统,承帝业”的愿望,既符合曹操的秉性也合乎那个时代的风水术理论。

然而曹丕的孙子少帝齐王曹芳违背祖训,依仗大司马曹爽兄弟护驾,离开京城洛阳,到洛阳南谒魏明帝曹睿高平陵。不仅暴露了曹氏葬地的“秘密”方位,曹氏帝陵并不在洛阳邙山的“首阳山”,而是在洛阳南的大石山。也葬送了曹魏江山。司马懿乘机率兵关闭洛阳各城门,发动了政变,为夺得曹魏政权奠定了成功的基础。同时考古表明偃师首阳山多是晋墓。

洛阳万安山(古称大石山)在东汉都城正南(后来曹魏、西晋、北魏均以此为都城,目前称汉魏洛阳故城),两峰并立,天然若阙,具有“日照龙虎姿”的意蕴。

有人说,假的时间长了就成真的。胡适的《实验主义》就这么写道:“真理原来是人造的……原不过是人的一种工具。”“这个实在里面含有无数人造的分子,实在是一个很服从的女孩子,她百依百顺的由我们替她涂抹起来,装扮起来。”按照胡适的话,真理和历史事实都可以捏造。似乎历史是一个百依百顺、任由人们装扮的女孩子。

历史这个女孩子任你把她如何涂脂抹粉,任你把她打扮得如何娇俏、艳丽,甚至整过容,等她年华老去,最终会露出她的本来面目。所以说,历史作不得半点假,真理也不容捏造、歪曲。

===================

一位到西高穴游览的人说“从来去的路上,还看不出曹操墓有成为“摇钱树”的潜力,如果开馆,能否收回投资实属未知数。想想当初不知哪位闲人算出曹操墓能带来4.2亿元年收入....."

此话正是一针见血。

“当时以为,花10万元就解决问题了。”孔德铭说,“谁知花了500万还没解决问题,光建两个棚就花了200万元。”

作为一个“计划外项目”,资金自然需要安阳县地方政府拨付。

如果只是一个普通的“东汉大墓”,而不是曹操墓,让安阳县地方政府仅仅为了考古发掘而投入如此巨大的资金,似乎也是不现实的。

“只能说是东汉大墓。如果说是曹操墓,国家是不会批复的。”孔德铭说。

如果不说是曹操墓,地方政府是不会拿钱的。是故常俭传先生上下游说,说其为曹操墓。

西高穴墓,一开始,就纠结着考古发掘、地域文化与商业利益等。”(大河波)

安阳想借曹墓搞旅游挣钱没错,新闻发布会后又来个电视直播,全国媒体网站连篇累牍发曹墓的消息文章,是不用安阳掏一分钱的,也正是花多少钱也不一定办得到的事情。于是有人鼓动安阳的官员,说开发这个项目,有4个多亿的效益,官员们心动了,于是决定借此墓大搞旅游开发。

“我向大家透露个秘密。”孙英民说,曹操所在的2号墓坑基本发掘完毕,而紧邻的1号墓还是未解之谜,今年6月12日,央视的现场直播将会揭开这两个墓穴到底是什么关系http://gb.cri.cn/27824/2010/04/06/110s2807048.htm

不料想,一号墓发掘的电视直播,几乎是空无一物,既不是卞皇后墓,也不是曹冲墓。一把锈的不成样子铁剑还是出于墓道扰土(有说是盗墓者防身遗物):

对二号墓墓的怀疑更大,考古队撤出。

屋漏偏逢连阴雨,恰在这时,曹休墓又发现了,墓葬形制与西高穴类似,也是合葬一男两女,有骨架(西高穴墓有三个头,未见骨架)。但曹休墓一枚清晰的“曹休印章”,没任何疑问。于是西高穴是否“操墓”,质疑声更多。

紧接着,有人释读出西高穴“曹墓”出土的铜印符变异是“篆体奂字”,有人写出长篇论文,论证此墓的墓主是魏元帝曹奂。

苏州会议对西高穴“曹墓”的颠覆是致命的,又有“闫沛东”点了一把火。有人要追查“闫沛东”的身份,并“追查”到河北一个叫“闫沛东”者家,不管是否就是要"追查"的人,就在媒体公开了。大家感到学术问题好像成了“案件”,有“堵口”之嫌。学术之争变了味。

这时,安阳在郑州召开新闻发布会,要在殷墟文化节期间搞“纪念曹诞辰1855周年大典”,临到跟前却莫名其妙的取消了,并说“大典”是广告公司私下搞的,上级不让搞。大约从这以后,全国各大媒体、各大网站突然停止再发布有关曹墓的信息。开馆日期也一拖再拖.......

《西高穴曹墓报告》在《考古》刊发,本来是“铁定曹墓”的法宝,不料《报告》写的不仅不规范,而且很多地方概念模糊,有的地方有意误导,疑点更多,例如前室的几块带常所用的石牌,是在距墓底半米的扰土中发现,唯一发表一个的字体完整的大戟石牌,上部却包一个黄泥头,字体与后室其它有字石牌明显不同。从报告中可以读到但根本看不见“石牌圆孔、铜环、铜链子”。可以读到出四枚铜钱,只能搜索看到三枚(究竟为何不见另一枚铜钱的图片,有人怀疑另一枚是曹魏时代的)。出土的铜印符没有清晰图片与任何解释。于是争便肯定在所难免。最近刘庆柱又企图将后室石牌上木漆盘测年结果,有意安到前室扰土出的特有争议黄泥头石牌上,这种“此地无银三百两,隔壁牛二不曾偷”的可疑举动,更使人对西高穴“曹墓”越发怀疑了。

政府继续搞,就必需继续投资,修路、宾馆、管理硬件和软件、管理人员的归属和编制、门票收入的利益分配、上级政府、地方政府和当地村集体和的人各类问题的协调,等等。如果将来没有人气,门可落雀,饷不养兵,入不敷出,背上的包袱就很难快速卸下来。从其它类似的项目看,完全由此可能。安 阳附近有一个台 湾 人投资的“八 卦城旅游项目”,投资数亿。刚建时,本地有一位投资商轻信招商办的鼓动,说这个项目开馆时,每天参观人的流量“至少上千人”,吃饭就宿者很可观。于是这个本地投资商就投资两千多万,紧挨八卦城建起一个大酒店。不料事与愿违,由于没人气,酒店没人进,自然没收入,连工人的工资也开不了,就晾在那里了。

与此类似的,有央视的“涿州影视城”。当初拍摄电视片“三国演义”,轰动一时。在建“影视城”之初,招商办鼓动说,今后大批电视剧都要在这里拍摄,到时每天人流量“至少上万人”。于是规划有商品街、休闲旅游工艺品街。每个商户地皮价格很低,自建商铺,70年产权,每年每户“收入几十万”不在话下,很诱人。

然而事实很残酷,谁投资在那里建房谁倒霉。去拍电视的,演员和局组人马食宿自有安排,影视城外冷冷清清,商铺会兴旺?挣不了钱不说,还得搭个人看护空房子。去过的人都知道,因为那里前不着村,后不着店,想挣钱不行,还成了成了烫手的山芋。

此类景点太普遍了。有人说曹墓肯定不一样,看起来是不了解中国人的传统风俗信仰。墓葬从来就认为是“阴间死人呆的地方”。除了两类人与墓葬打交道,一是“盗墓者”,图的是里面的财宝。而是考古需要,为的是文物与文化。去古墓的人,一是拜谒先贤名士,二是拜祭先祖,一般人对古墓不感兴趣。

洛阳有全国最大、最全的古墓博物馆,大家可了解一下,有多少到洛阳的游客愿意到这个馆参观?

所以,即使西高穴是“曹墓”,有有多少人愿意掏门票去参观呢?政府投入巨资如何收回呢?看看上面的例子,有些盲目决策者不应当猛省吗?曹墓真假争论归争论,以为这是大家免费替曹墓旅游作宣传,就大错特错。不关此墓真与假,将来看墓的游人极少,看空墓的人更少,指望墓葬发财,玄乎的很,悬崖勒马还来得及。