昨天的评论课已是倒数第二次课了,上下午两个班都讲到网络评论。

尽管十年前我就曾受联想FM365网站之邀,成为当时国内较早投入网络原创评论写作的“签约评论员”,更早的时候也曾在中青在线青年话题论坛与人几日几夜论战不休,但这些年来,我对网络评论其实比较隔膜,尤其是,我缺乏网络评论编辑的经验。而网络评论的规律,其实往往并不表现在单篇作品和写作环节之中,而是在整个网络传播环境和编辑过程之中。

比如,汇集各种网络资源的评论专题,在本讲中,我主要是介绍了我们2006级数字新闻班张国航同学对腾迅网《今日话题》的研究——他为我们评论案例库做的案例。而我自己更欣赏的,则是凤凰网的一期“自由谈”《我们支持“发月饼要交税”》。

http://news.ifeng.com/opinion/topic/yuebinggeshui/

在这个评论专题中,凤凰网评论同人不是跟着一个特别“好炒”的噱头简单地做相关评论集纳,而是投入了自己冷静、独特的认识。链接的单篇作品虽然转载纸媒,但总体的选择倾向和网页处理却明确表达自己的观点。尤其是明确地以“我们”明确地表达同人立场,这在纸媒传统中都属难得。

在介绍网络写作的“超链接”特征时,我介绍了凤凰网评论编辑的“评中评”——一种熟练地利用超链接技术组织和评价网络评论,同时具有自己观点的文本。

而在介绍网络评论多样化的写作风格时,我则介绍了几篇“戏仿”性作品:。

《论邓贵大的死掉》

http://star.news.sohu.com/20090521/n264083718.shtml

《论雷峰塔的倒掉》

http://tieba.baidu.com/f?kz=106421357

《论“天上人间”的倒掉》

http://star.news.sohu.com/20100517/n272154900.shtml

实际上,当我在课堂上读到第一篇作品时,就有同学在座中发出笑声,显然这是以他们读过第二篇作品作为前提的。而我则用第三篇作品说明在不同题材中才第二篇文章的戏仿并非偶然。

我用杨新敏老师等著《网络新闻评论研究》的这样一段话来解释这种风格的背景——“后现代”:

后现代另一个常为人所提起的重要表征——拼贴与戏仿,在媒介领域得到淋漓尽致的展现。所谓戏仿就是利用现代作品风格的独物性,尤其是它们的怪异之处制造一种模拟原作的摹仿。 (202页)

但是,我更愿意用“互文性”来解释“戏仿”风格本身。即,在《论邓贵大的死掉》和《论“天上人间”的倒掉》中都藏着另一个文本《论雷峰塔的倒掉》,而且,前者的戏谑效果,则是以读者读过后一个文本的会意为前提的。

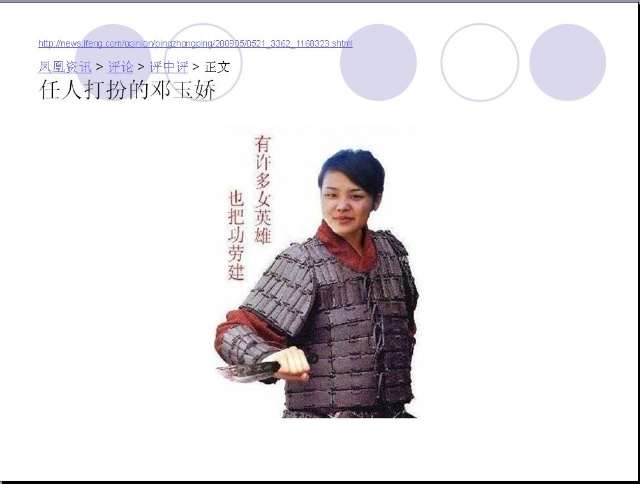

实际上,互文性普遍存在于网络,互文性的戏谑效果普遍存在于网络,比如,你看这一篇凤凰网“评中评”的插图——

http://news.ifeng.com/opinion/pingzhongping/200905/0521_3362_1168323.shtml

它“互文”了什么?

《花木兰》!”二班的同学异口同声地答道。