QDII卷土重来 海外投资意见分化

几年前,投资海外的基金深受国内投资者追捧,然而海外市场的跌宕起伏以及首批出海QDII业绩不佳,使得投资者对海外市场的印象渐渐从“宝”变成了“草”。今年新发行的QDII平均募集规模仅为4.4亿元,大大往年。不过有数据显示,今年上半年出海的7只QDII目前净值全部上涨,平均收益率高达10.24%。投资海外再次成为人们关注的焦点。投资者如何看待投资海外的基金?如何帮助投资者重新建立投资海外基金的信心?

一、基金投资者想打“持久战”

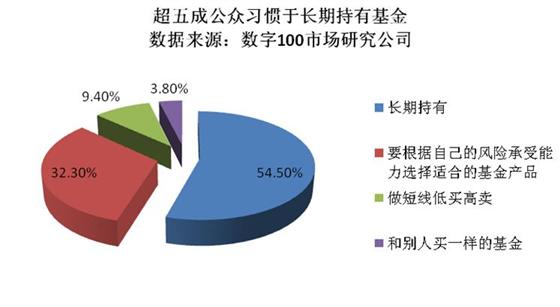

据了解,目前,基金与股票是公众投资的主要渠道。本次调查中,71.9%的人购买了基金,其中男性比例超过六成。总体上看,超过半数的人将基金视作长线投资。54.5%的人表示,打算长期持有。不过也有9.4%的人表示,自己投资基金的习惯属于追涨杀跌式:做短线。32.3%的人表示会根据自己的风险承受能力选择产品与操作时机。可以看出,国内投资者经过金融机构的长期教育,和近两年“过山车”式的行情,已趋于成熟。“持久战”成为基金投资者的主要策略。不过,“放长线钓大鱼”的过程中,如何分散风险,则是对投资者的一大挑战。(图1.3.1)

二、超三成公众希望进行海外投资

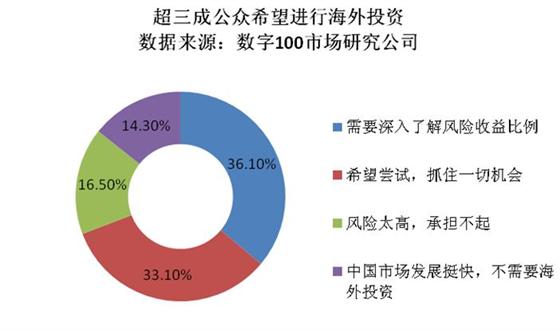

随着全球经济逐渐转暖,海外投资因其分散单一市场风险、合理配置全球资产的特性,再次受到人们的关注。当问及“听到海外投资时,你闪过脑海的念头?”时,36.1%的人觉得,需要深入了解风险收益比例。33.1%的人则非常积极,希望抓住机会进行尝试。这些人以41~49岁年龄段为主。从职业角度看,企业所有者(董事、合伙人、创业者)的投资需求非常强烈。这类人中,有37.1%希望尝试海外投资,不过也有22.9%的人觉得中国市场发展挺快,不需要投资海外。在收入稳定的公务员中,希望进行尝试和有兴趣深入了解的人超过了七成。而在普通员工群体中,持相同看法的人也达到了77.2%。看来海外投资对于国人来说已经不是什么奢侈品,随着市场的成熟,将会由越来越多的投资者,在全球化的指向标下积极进行海外资产配置。(图1.3.2)

三、海外投资公众首选国内基金

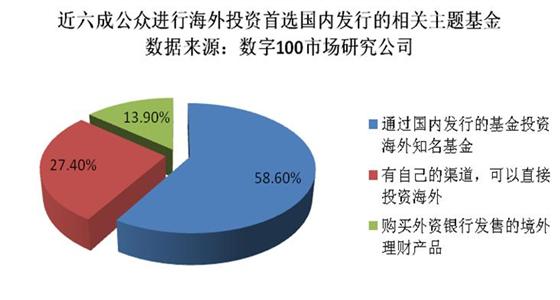

如果要进行海外投资的话,您会选取何种方式?58.6%的人表示,将选择通过国内发行的基金投资海外知名基金。这部分人以受过大学教育的白领为主。不过,在硕士及以上教育背景的人群中,35.3%的表示“有自己的渠道,可以直接投资海外”。从年龄分布上来看,倾向于通过国内基金投资海外的人,年龄段集中在31~49岁。月均收入6001-8000元的人群中,有67.9%的人表示将选择国内发行的基金投资海外知名基金。有经验的老基民,选择国内基金进行海外投资的比例,是未购买过基金人群的近两倍。可见,国内发行的海外投资基金是公众进行海外投资的首选。

有专家认为,目前国内能够直接进行海外投资的人还是少数,在投资渠道的选择上,国内金融机构除了网点分布广泛,更重要的原因是投资门槛比外资银行要低很多。据了解,目前国内已出现了1千元的FOF基金,相对于最少投入数万,多则数百万元的外资银行境外理财产品,更适合国内投资者的口味。(图1.3.3)

四、公众对投资海外的基金缺乏了解

虽然公众对海外投资兴趣浓厚,但是有多少人真正了解其中的奥妙?调查表明,公众对投资海外的基金了解不足。有37.5%的受访者希望了解现在“出海”的基金与之前的产品有什么不同,另外,还有26.6%的人觉得现在海外投资基金挺多,不知道该选哪个好。在老基民中有近五分之一的人不知道如何选择海外投资的基金,在未购买过基金的人群中这一比例达到了33.6%。(图1.3.4)

对这类基金产品缺乏了解,导致了公众在是否购买“投资海外的基金”的问题上,发生了分化。有35.6%的人采取了回避的态度,认为“投资海外的基金之前业绩平平,看看再说”,33%的人满期待,他们觉得新产品吸收了前期的经验与教训,例如FOF类型基金更加适合长期投资。当问及“对FOF基金(基金中的基金)的印象时”41.2%的人觉得这种产品“可能风险较小,收益有限,不是高收益的理财产品”。但实际上,今年,最好的FOF产品收益超过65%,表现最差的FOF业绩发生亏损。

与开放式基金相比,FOF产品实际上就是帮助投资者一次买“一篮子基金”的基金,通过专家二次精选基金,能有效降低风险。在振荡行情中,优势更为明显。比较适合惧怕股票和基金市场的高风险,又想从中分获利的投资者。不过,FOF在投资中不可能全部投资股票型基金,需要配置一定的货币或者债券型基金,收益肯定没有股票型基金的收益高。而且FOF投资的是基金,基金本身也要收取手续费和管理费,所以投资FOF产品存在双重收费的问题。另外,FOF的开放期由券商主导,有的是一个季度开放一周,有的是一个星期开放一日,其他的时间就无法买卖。对于短线投资者需要尤为注意。数字100市场研究公司的分析师建议,投资者在购买FOF与相关海外投资产品时,根据需要深入了解各种产品的特性,以及汇率波动的影响。根据自身的实际情况,风险偏好进行资产配置。调整好心态,以发展的眼光来看待投资中的损益。