异于其他合资公司的自主品牌,东风日产启辰品牌有着不一样的商业模式。它是什么?从何而来?又去向何方?

汽车商业评论记者 葛帮宁

2010年6月中旬的一天,东风日产乘用车公司广州花都本部,面色凝重的任勇紧急召开中层干部会议。导火线源自南方某媒体一篇名为《东风日产将推出自主新车》的报道。

报道称,“东风日产筹划在合资框架下打造自主品牌,首款车型源自骐达平台……对于打造自主品牌的想法,中日双方口径不一,隐藏的是背后的一场博弈。”

任勇对这个被东风日产称为“一级机密”的消息被曝光感到吃惊。会议上,他再次重申:关于自主品牌事宜,公司各个部门一定要严守机密,品牌正式发布前,绝对不能对外透露半个字。”

几天后,厦门五缘湾湿地公园,玛驰试驾活动在此举行。一身休闲着装的东风日产乘用车副总经理任勇在接受《汽车商业评论》专访时,面对记者“打造合资企业的自主品牌”话题,一向慎言的他仍未松口:“自主品牌?还没有……”

在任勇嘴里,秘密一直被坚守到最后一刻。

2010年9月8日,中国大饭店,一场由筑·梦想、铸·辉煌和启·光芒三个独立篇章组成的演出后,随着任勇携东风日产新创自主品牌启辰的核心团队——“七剑客”在战鼓声中登场,一个被尘封2年的秘密终于揭开。

作为团队的灵魂人物,47岁的任勇当以怎样的心情来面对这一刻?

《汽车商业评论》关注到的一个细节是,启辰品牌发布会现场,包括舞台造型和背景,处处充盈着格瓦拉元素——一如古巴那位堂·吉诃德式的革命领袖切·格瓦拉:有梦想,有坚守,有信仰,有激情,还有革命浪漫主义情怀。

喜欢切·格瓦拉的任勇激情与梦想并存。“我们希望呈献给市场的是一个能够充分满足中国市场需求,兼具合资车品质和国产车价格的全新产品序列。”他信心满满地说,“我们不仅有赢的精神,也具备赢的模式和赢的能力。”

这种“赢的模式”才是真正的秘密。《汽车商业评论》认为,东风日产启辰能够成为合资公司自主品牌的狠角色,离不开这种独树一帜的商业模式。那么,它是什么?从何而来?又去向何方?

空白地带

LOGO以蓝色为背景,意为深邃的梦想;以5颗五角星为核心,寓和谐祥瑞之意;如启明星般开启每天早晨的第一道光芒——启辰(英文名Venucia,源于希腊文)这个品牌名其实大有匠心。一种说法是,在启辰品牌的LOGO设计和VI导入上,任勇展露了他在美术方面鲜为人知的才华。

我们已经知道,从诞生之日起,东风日产就赋予了启辰独特的命运:“她承载了我们对每一个顾客美好汽车生活的祝愿,也代表了我们作为中国汽车人的使命和责任,我们更希望她开启一条中国汽车产业振兴的路径(任勇语)”。

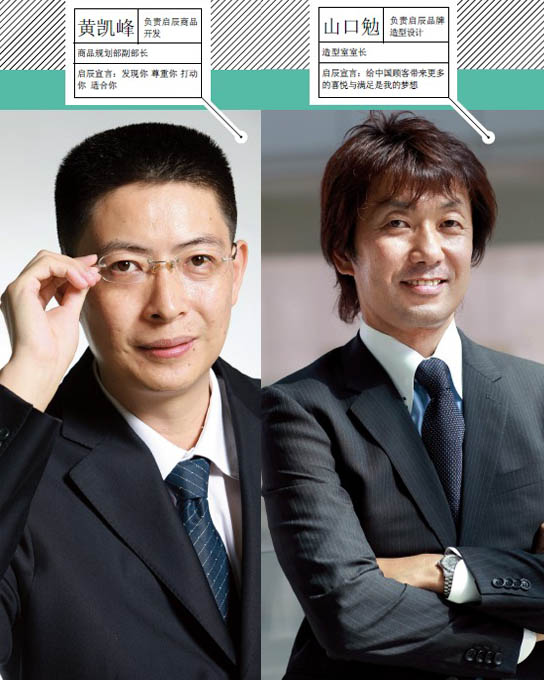

9月8日的启辰品牌发布会上,任勇演讲的另一句话——“因时而动,顺势而为”足以让所有东风日产人感奋。对此,黄凯峰有着较深刻的体会。40岁的黄是东风日产乘用车商品规划部副部长。根据商品企划部的组织架构:总部长是日方派驻员,副部长由中日双方各派一员,黄相当于该部门的中方负责人。

戴着眼镜、长相斯文的黄有着一张相对简单的履历表:1990年毕业于西安电子科技大学信息及信号处理专业,同年进入东风汽车电子电器设计开发部,13年后升任东风日产乘用车技术中心电子电装设计开发部科长、副部长,从2009年起负责东风日产商品规划至今。

商品企划部往往被业界形容为“消费者的代言人”。他们的工作,简言之,就是预测未来——首先挖掘消费者的未来需求和汽车产品发展趋势,其次把这些认知和需求转化为研发技术部门能理解的技术性语言。

2009年年底,黄凯峰接到一项新任务:负责启辰品牌产品线的规划和第一款概念车的开发。“起初,启辰这条线被纳入商品企划部统一管理,后因牵涉的精力和投入的人力越来越多,从2010年4月起开始独立运行。”2010年1月14日下午,黄在花都基地向《汽车商业评论》回忆。

正是从那时起,黄又增加了一个新头衔——启辰品牌商品规划负责人。在他之下,还设有3个担当(相当于企划师)。截至目前,已有近30人加盟其中——这些人无一例外全是中国人。同时,他还透露,将在广州车展上亮相的启辰概念车的模型制作已接近尾声。

启辰来得正是时候。大约两年前,一项针对二三级市场的专项调查悄然启动,东风日产负责市场调查的几十个人被分派到全国各地,他们走街串巷,四处询问。一个月后,这些被派出去的调查人员带回来两个截然不同的消息:

目前市场上的有些汽车产品,价格上有优势,但在品质和功能上不能让消费者彻底满意;反之,一些高性能高品质的产品,往往在价格上又不能进入消费者的购买门槛。

“汽车市场还有大量空白地带。”任勇的观点是,这些空白地带恰恰就是东风日产的机会,更重要的是,东风日产有能力把这个机会变成现实。

黄凯峰看到这个调研结果时显得很兴奋。“我们这些做企划的,先不看车,看什么?看消费者的需求。”他解释说,比如他(消费者)需要多大的车?两厢还是三厢?什么配置?通过对客户的需求进行梳理,再将结果与这个市场上畅销的车型(包括合资品牌和自主品牌)进行横向对比,再规划我们要做的车的具体参数。

他的思路在一层层推进:东风日产产品线总归有覆盖不到的地方——因为一个品牌不可能把触角伸向所有区隔,那么,在东风日产还没有进入的区隔的产品是什么样的?“比国民的普遍需求高一点,而不是超越需求太多。在所在的区隔市场里,品质一定是最好的”。

如此,所谓“这个市场值不值得进入”的问题就变成了一个伪命题,根本的问题在于,进入后的机会和风险谁更占上风?

这个问题或许早有答案。东风日产当然还可以做另外一种选择,比如它继续沿用一个日产品牌,到市场上去跟合资品牌和自主品牌打拼,但问题同样突出:一方面,像日产这种全球化企业,对品牌元素的一致性要求相当高,倘若再开发一个追求“技术的日产”品牌,弄不好就会与原来的日产品牌相互竞争。

另一方面,作为日产品牌的全球化车型,它不但在中国销售,也在其他国家销售,当中国市场需求出现差异化——事实上这种几率相当高,这就需要东风日产的商企部门不断地跟日产商企部门去“打和”(研讨之意),这个决策流程就会变得冗长而复杂,让人不胜其烦。

这样的例子并不是没有发生过。比如为奇骏产品匹配的导航系统,国内标准显示屏一般为6.5寸~7寸,由于消费习惯使然,日本可能只需要4寸~5寸即可。“两种消费习惯,你究竟以谁为标准?”黄凯峰问。在跟日产方不断打和的过程中,也许会因为种种原因,如全球性开发或者成本问题,而无法满足中国消费者的需求。

但同样的问题不会出现在启辰品牌上。“我想把车做成什么样子,想要什么配置,完全由东风日产说了算。”至于这个项目要花多少钱,需要多少投资,作为股东方,日产只需要最后审查投资收益。黄像是对别人说,又像是对自己说,“这就是启辰品牌和日产品牌最大的区别”。

自己的孩子

跟商品企划部不同,徐建明领导的技术中心并没有为启辰品牌设立单独团队。“现在尼桑品牌新车的开发任务越来越大,如果分成两个团队,就没办法分别对应。”

2010年11月15日,这位首次接受媒体采访的东风日产乘用车技术中心副中心长表示,他们将根据不同阶段,而不是根据品牌来确定和调整参与人数。打个比方,技术中心现有400多人,近三分之一的人参与了启辰品牌,“等到下一个阶段,参与的人可能会更多”。

徐建明并不承认自己“目前的工作重心在启辰项目”这种说法,他还说,对于广州车展将亮相的启辰概念车,他也没有倾注更多精力。“我最关心的是,怎样把投放市场的第一款量产车从工程角度做到最好。”

他向《汽车商业评论》透露,这款车的设计工作已接近尾声,紧接着就是试制试验阶段。此外,启辰产品线的后续4款车的设计研发工作亦同时铺开。

事情始于一年半前,当他首次从任勇口中得知要为东风日产打造一个全新的自主品牌,并且100%由东风日产自己做主时,这位技术出身的51岁的男人激动不已。此后数天,他对被埋藏多年的内心最深处的渴望和冲动搅得寝食难安。

作为东风日产技术中心的元老级人物,这么多年前,徐建明和手下其他工程师一样没有机会完整地开发一款车,因为像日产这种全球化企业,分工极其细化,每个人都只是日产技术中心这个庞大机器上的一颗螺丝钉,各在其位,各就其职。

徐建明亦很清楚在合资公司和自主企业里做技术开发的心理落差。

东风日产技术中心成立前,他供职于东风汽车技术中心,那是一个更具历史文化和“老二汽”精神的地方。在那里,他制造了第一款车东风153,然后参与到东风自主轿车的前期开发中。

2001年调任广州风神后,“终于有机会做轿车了,但一直都是尼桑品牌”。尽管在这个过程中,他一步步做到技术中心中方一把手的位置,并越来越多越来越深入地参与尼桑品牌在中国的适应性改进工作,但他始终觉得还缺少什么。

直到任勇让他承担启辰品牌的技术研发工作。

“其实一个人一生中,做不了几款车。”言至动情处,徐建明眼中泪光闪烁。他背转身去,试图让自己平静下来。“今天终于有机会做自己的品牌,对我来说,是一个非常难得的机会。”

大多数员工于此怀有同感。当技术中心在内部招募自愿参与启辰工作的员工时,报名者大大超过了项目所需之人。看到中方员工激情四溢踊跃参与,外籍员工也坐不住了。他们跑去找徐建明理论:徐桑,你们开会讨论启辰,怎么其他部门都有日方代表参与,惟独技术中心没有?

启辰的出现,还解决了一个困扰技术中心已久的问题。按照惯例,每年技术中心都会召集新毕业生一起座谈交流,2009年以前,徐建明被这群稚气未脱朝气蓬勃的大学生问得最多的就是——“我们一直做尼桑品牌,什么时候才可以自己开发?”但到了2010年,这个问题就迎刃而解——新进入者均被告知要做启辰产品。

几乎所有技术中心员工都不约而同地迷上了启辰,他们视它为“东风日产的孩子”。其中不乏重归技术中心、强烈要求加入启辰事业者。

一件被东风日产人津津乐道的往事是:3年前,技术中心的一位海归博士因家庭原因辞别花都,回到家庭所在地——天津,并在当地一家合资汽车厂谋得新职。但是很快,他又回到东风日产团队,因为“那里基本是外方主导,无法体现自己的价值”。

这位海归一头扎进模拟试验里。负责试验台的他每天都藏身于试验室,办公室里难见其踪影。一次,徐建明好不容易在办公室“逮”到他:“怎么不出去透透气?”他问。答曰:“不想再浪费时间。”

进展快速。尽管整车还没出来,但启辰神经系统的模拟试验已经开始。

所谓神经系统,就是现代汽车上应用得越来越多的电子信号功能。传统方式是先做出样车再测试,这样做的缺点在于,发现问题后再整改,整个对应周期拉长不说,时间和成本都会加大。

模拟试验则是,只要设计方案一出笼,就可抢在实物样车出来前通过台架试验和电脑分析测试,从而有效地压缩时间成本,并防患于未然。

更多人自愿留下来加班——在东风日产,管理人员加班是没有任何加班费的。2010年7月底,两位年轻的工程师拿到启辰的设计方案,开始着手后端工程环节。当时,其中一位工程师马上就要当父亲了。但之后的一个月里,他因忙于启辰项目而无暇抽身到医院等待孩子的降临。“启辰也是他的孩子。”徐建明补充说。

采访中,任勇没有正面回答“做启辰品牌,是何心情”的提问,但“身处体制内”的他却笑着给《汽车商业评论》讲了故事:在启辰品牌保密阶段,尽管已经再三严令员工要保密。但有一次,日产汽车代表到花都开会,中午,任勇请他们到公司外面的一个咖啡厅吃饭,无意中却听到隔壁几个东风日产员工正眉飞色舞地谈自主品牌。

日产代表很奇怪:“任桑,不是说现在还不能讲吗?”“没办法,这就是我们员工的精神。”任勇回答道。

厉害之处

启辰是什么?

它真的代表了汽车后合资时代的发展方向?抑或是合资企业的另一个机会?另一个突破口?当因它而展开的那些辩论声渐渐远去,或许业界又会说,哦,以启辰为代表的自主品牌将成为本土品牌的拦路虎。

眼下,我们面对的现实是:开放的中国汽车市场正在重塑新的竞争格局,以至于整个汽车界都不得不严肃面对明天的机遇和挑战,所以有种观点认为,未来合资企业到底怎么发展?是永远只做全球产业链条上的“世界工厂”,靠一半股权和广阔市场换取一些没有核心的技术,或者赢取那可怜的1%的加工费?还是做一个具有决定权的主导性制造商,掌握整个价值链上最核心的东西?

关于这些问题的答案,实际上,当前两年有合资企业推出自己的自主品牌的时候,《汽车商业评论》就已经部分地给予了解答。关于启辰,我们应该提出的问题是——它与其他合资企业的自主品牌在商业模式上有什么不同?而且《汽车商业评论》认为,正是这种不同,使它比同行——比如说广汽本田的理念,具有更为强大的杀伤力,两者几乎不可同日而语。

当下合资企业打造自主品牌为我们带来了三种模式。第一种模式是自主开发,但没用自主品牌,此模式已有一些成功案例;第二种模式是自主品牌,但几乎没有自主开发,这种模式的产品还未经市场验证,但是由于其研发过程付出的高昂代价,注定了其市场前景不佳,除非以牺牲利润为代价,而这显然是不可能的事情。

按照徐建明较为严谨的说法:第一种模式由母公司的技术中心和现地技术中心共同开发,最大限度地发挥了现地技术中心的力量,但启辰是由现地技术中心承担全部责任。启辰带来的是第三种模式,自主开发,自主采购。

值得关注的是股东方日产汽车对启辰品牌的态度逆转。大家应该还记得,从东风日产乘用车总经理松元史明半年前的截然否定,到逐渐放松口气,再到后来的全面支持,这一波三曲的背后,双方遵循了怎样的商业秩序和游戏规划?

《汽车商业评论》认为,这跟日产远比其他日本车商开放有关。在事态发展进程中,我们看到的雷诺-日产联盟CEO戈恩秉承的态度是——中国的自主,中国的品牌,日本工程师,我叫他们不要插手。

但谁都无法忽视日产汽车的身影。此前东风日产做Nissan品牌,一直是引进产品,日产汽车无疑就是站在前端的那个人;此后东风日产将逐渐演变成Nissan品牌和启辰品牌两线并举的“双人转”——日产汽车的背影将越来越淡,在启辰品牌上,中方已成为真正站在前面的人。

相反,中方一直没有忘记这个给予支持的人。任勇这样谈起日产汽车对启辰品牌的贡献。“在我们不具备这个能力的时候,光凭一腔热情是办不到的。”他说,但合资8年来,东风日产形成了可持续发展的在全价值链上的体系竞争力,这些积累为启辰品牌提供了更丰沃的土壤。

比如技术平台,启辰第一款产品并不是基于日产汽车的某款车型做的简单改变,因为如果“采用这种方式,将很难有突破性提高(徐建明语)”,但无疑,它会站在日产汽车的肩膀上,借力日产汽车技术平台,像底盘、动力总成和发动机,亦是日产汽车技术。东风日产要做的,是在品质和成本之间,寻找最适合启辰目标客户群体的最佳平衡点。

当然还应该算上配套体系。东风日产采购部部长秦华认为,经过这么多年的发展,“中国汽车配件已是全球供应,同时也供应给全球市场”,坦白而言,除了自动变速箱和高端发动机外,其他配件都具有高品质,因此,“中国汽车零部件体系有能力支撑启辰产品的开发”。

现在轮到东风日产来整合全球资源了——启辰的采购体系并不仅限于日系、欧美系或者本土系供应商,在秦华一句“瞄准具有世界水平和开发能力的供应商”背后,启辰的供应链将是最有技术实力最具成本优势甚至比Nissan品牌更为有效的组合。

任勇告诉《汽车商业评论》:“过去我们的供应链里日系供应商占70%,现在没有这种概念了。启辰品牌则很可能会倒过来。倒过来意味着什么?我把中国最有实力的供应商进行整合,伟世通、江森自控、李尔等是我们的候选对象,同时,最有实力的本土供应商也是候选对象。”

2010年10月15日接受《汽车商业评论》采访时,秦华这样为启辰供应商画像:首先,不言而喻,它要具有很强的自主开发能力;其次,它占有较大的市场份额,或者是行业领先,或者是专业领先;第三,它要具有全球竞争力,除了国内供应外,也为全球供应。

现在来回答这样一个问题——成为受益者的东风日产打造启辰品牌的核心竞争力是什么?研发模式?供应链整合?制造?营销?任勇给出的答案是“全价值链”——把这些优势进行整合,按照最优的商业模式规划自主品牌。

由此,你就不难想像,2012年这款将从日产全球标杆工厂生产出来的启辰会拥有怎样的品质和成本优势,它最终形成的市场优势一定会给合资公司的自主品牌创立者们一个极好的样板。