型号稀少——被误读的风险死角

作者:刘陇华

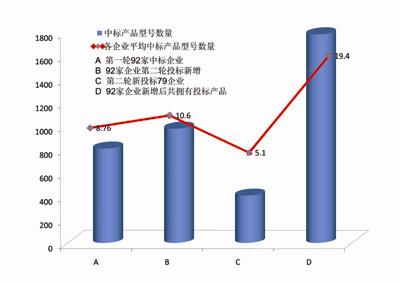

第一轮中标的92家企业共中标806款产品,平均每家企业中标8.76款产品;第二轮投标,这些企业又增加了976款产品,平均每家企业增加10.6款产品。

新投标的79家企业共投404个型号的产品,平均每家企业中标5款产品。

第一轮中标企业投标产品型号多,第二轮投标又增加了更多的型号,而第二轮新投标企业平均投标产品型号仅仅是第一轮新增后的四分之一,这是是什么原因呢?

一些新投标企业老板认为,在标书中不管所投省份多少,中标或不中标都不会造成成本增加;而投标型号太多,则会造成成本增加,如果不能中标,这笔成本就无从收回。

这些企业老板所说的投标型号多,所增加的成本其实是指用来检测产品的检测费,因为投标的每一个型号必须出具检测报告。但是谁都知道,产品规格型号越多,就能满足多种消费群体的多样化需求,规格单一肯定会影响销量。

从“已中标企业”的第二轮中标结果来看,许多销售排名前几位的企业,此次投标大量增加了产品型号,几乎将准投的产品型号数量用到了极限。这是因为他们在销售过程中认识多了产品多样化在市场中的优势地位。

真空管型太阳能热水器由于同质化现象严重,一般企业都有较强的产品规格型号的设计能力,按理说多涉及一些规格型号并不难,并且一些投标企业自身经营的产品规格型号本身就比较丰富,但是他们对于投标家电下乡出于一种投机心理,没有志在必得的信心,患得患失,为了节省一笔检测费用,竟然只送检一两款产品,大部分只送检3款产品,唯恐一旦未能中标,白白浪费检测费用。对于这些企业家来说,能够中标“纯属意外”。事先省下了检测费,中标后就要面临产品单一的后果,可谓是丢了西瓜捡芝麻。

究竟是付出检测费,不能中标风险大,还是中标后,产品单一风险大?明眼人都能看得出来。