读完李丹阳的《“抠门”而又“大方”的父亲》这篇文章,让艾君从中悟出了一个道理:为追求经济上富有而从艺,是不可能成为艺术上的富有者;脱离了精神上的富有而从事艺术事业那只会成为艺术的奴隶。世界上任何一位真正成功的艺术家从来不会成为金钱的俘虏……

女儿眼里的李琦为何是位“抠门”而又“大方”的父亲?

艾君:没有精神的富有不可能成为艺术的主人

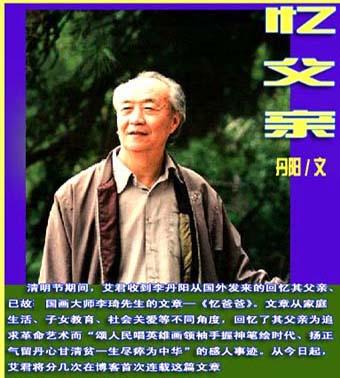

社会上都知道李琦穷,李琦为了买房子却四处借钱。但作为蜚声中外画坛的国画大师、中央美院教授,却是位中国美术界知名度很高却又很穷的画家,是中央美术学院成果卓越却又是出了名的穷教授,这在人们眼里是不可思议的事情。

原因到底出在哪里?读罢李琦先生的女儿李丹阳从海外发来的回忆其父亲的文章─《忆爸爸》中的这一章节《“抠门”而又“大方”的父亲》,终于揭开了艾君心头的迷茫。丹阳文章里讲,“我总觉得父母关心别人胜过关心我,小时候我甚至曾怀疑自己是否为他们所亲生。”

一个幼小的心灵为何会产生对父母如此的怀疑呢?按丹阳的话讲,父亲显得极为“抠门儿”。因为李琦这位蜚声画坛的大师的心一直贴在“工农”大众,把自己永远置身于工农大众中,看成是工农大众的一分子。他的心里想的永远是那数千万读不起书、上不起学的工农兵的子女。所以,李琦一生中他只给女儿丹阳买过一双雨鞋;当女儿要手风琴时,李琦夫妇却说“我们是小康之家,买不起”。同样,他的那辆由其老战友张绍滨先生1949年给他攅的自行车也伴随了他20多年;他自制的沙发(“沙发”是用被淘汰的汽车坐垫上面盖一块粗布)、自制的床(几个箱子一拼凑成一张床)、自制的茶几兼饭桌(是两个凳子上放一块画板再铺上桌布)等日常用品都曾伴随他度过了大半生。这就是丹阳眼里将李琦夫妇看为“抠门”的父母的原因。

那么,李琦教授与夫人冯真教授作为高级知识分子、著名的画家,尽管人人皆知他们无暇作商品画,但就工资而言应该不少,那么都用来做什么了呢?

丹阳的文章里给我们揭开了谜底。丹阳讲,实际上父母在有些方面却特舍得花钱。

在艺术方面李琦就十分舍得花钱。60年代初,他自己设计了多种功能的特殊的方形金属盒花了400多元(相当于那时他3个多月的工资),为了收集图像资料,他买了很多架新、旧相机自己鼓捣着改装;文革前他还花上千元高价买下乾隆的御墨,并买了很多好笔、好纸。

在人生信仰和社会公益事业上李琦更舍得投入。有好几年,李琦将工资的三分之二用来缴纳了党费;“文革”中,他被打成“牛鬼蛇神”饭费都不够,“文革”结束后,国家一次性地补发他几千元,他又全部交了党费;李琦夫妇有时出差费用都从不报销,还常自己花钱为公家买东西;文革初期,钱绍武教授遭到批判、关押,李琦夫妇就把他患病的妻子和孩子接到家里来照顾;60对年来,李琦夫妇帮助、资助过的病人、学生、同事以及社会人已不计其数。

对于李琦夫妇的人生价值观和信仰追求,丹阳文章讲,她试图给予改变。80年代初期,丹阳用海外译本《社会生物学》(或《生物社会学》)中一个重要论点告诉其父母“应当先关心自己和家人,然后再去关心别人”。可这种观点,却惹来了李琦夫妇的极力反对甚至大怒,认为,这是“对人不热情甚至自私”的论调。可见,在李琦夫妇眼里,精神胜过贪婪,信仰胜过生活,艺术胜过金钱。

读完丹阳的这篇文章,不仅让我们从中看到了李琦教授身上所具有的“艰苦朴素”的中华传统美德,领略到了其“毫不利己专门为人”的高风亮节,也对李琦的人格、价值观念、信仰和追求有了更直观的认识。

这篇文章,也让艾君从中悟出了一个道理:为追求经济上富有而从艺,是不可能成为艺术上的富有者;脱离了精神上的富有而从事艺术事业那只会成为艺术的奴隶而不是主人。世界上任何一位真正成功的艺术家从来不会成为金钱的俘虏!

无论是西方的达芬奇、米勒、毕加索还是我国的齐白石等大师,生前都是永做精神和艺术的富有者,从不成为金钱的奴隶,他们大都为了艺术而穷其一生都在孜孜不倦、无怨无悔地在艺术道路上探索进取。

现如今,在经济利益驱动下有些艺术投机者把艺术当作发财致富的手段,这些人忙着为自己加冠树碑,欺骗受众的百姓。这些为经济而从艺的艺术者并非真正的艺术家,随着时间的推移其作品自然贬值,变成了艺术垃圾。毁坏了艺术,也会毁坏了自己的人格。(艾君/文,2010年4月12日于北京天为堂)

忆我的父亲李琦(之二)

作者:Danyang

我总觉得父母关心别人胜过关心我。小时候我甚至曾怀疑自己是否为他们所亲生,他们开玩笑说我是从垃圾箱里捡来的。

○父亲有时显得极为“抠门”。一生中他只给女儿买过一双雨鞋……○父亲总说,生活上要向工农看齐,一辆1949年他的老战友张绍滨伯伯给他攅的自行车他骑了20多年……○父亲在有些方面却又显得特大方。有好几年将工资的三分之二用来缴纳党费,“文革”中,他被打成“牛鬼蛇神”连自己的饭费都不够,可“文革”结束后,国家一次性地补发他几千元工资,他又全部交了党费…..○父母有时出差的火车票等费用从不去单位报销,却还常自己花钱为公家买东西……○文革初期,钱绍武老师先遭到批判、关押,父母就把他患病的妻子和孩子接到家里来照顾……

李丹阳:“抠门”而又“大方”的父亲

爸爸有时显得极为“抠门”,有时又极为“大方”。

他很少给我买什么东西。在小学时,每个周日晚学生们返校都要带些零食大家共享,我则基本没有。有时在公园玩后给我买个果料面包带回学校当晚餐就很不错了。

一次,他从陕西回京,带回许多高庄柿饼。于是,我高兴地把这些甜甜的柿饼带给同学们分食。我参加歌咏队演出没有白球鞋,就只得借人家的旧白球鞋打上大白。在我记忆中,他只是从干校回京时亲自给我买过一双雨鞋。

爸爸总说,生活上要向工农看齐。家里的保姆有时爱买青椒等比较贵的蔬菜,爸爸就说,“青菜豆腐保健康”。

住平房时,家里的家具因陋就简:“沙发”是被淘汰的汽车坐垫,上面盖一块粗布;几个箱子一拼凑成一张床;茶几兼饭桌是两个凳子上放一块画板再铺上桌布。一次,石鲁伯伯、刘炽伯伯等几位延安的老战友来家里,聊得起劲,石鲁伯伯一伸腿,便踢翻了“茶几”。一辆1949年他的老战友张绍滨伯伯给他攅的自行车,他骑到70年代末,直到有一天弄丢了。以后,他又骑上了婆婆送给我的结婚礼物——一辆女式自行车,他一直用到年近80骑不动为止。

上中学时,有一次我与同学打羽毛球,把球拍打坏了,要求家里给我买一副球拍。爸爸说,哪有贫下中农的孩子打羽毛球的?于是只给我钱买一只球拍去赔同学。当我看到左邻右舍的孩子都学拉手风琴,从小喜爱音乐的我也央求父母给我买台手风琴。他们说,我们是小康之家,买不起。实际上,他们两人的工资不比邻居低。

那么,父亲的工资都用来做什么了呢?

实际上,爸爸在有些方面却特舍得花钱。爸爸文革开始前的几年起就缴纳三分之二工资作为党费。“文革”中,他被打成“牛鬼蛇神”,每月只有15元生活费,连自己的饭费都不够。“文革”结束后,国家一次性地补发他几千元工资,他又全部交了党费。80年代初,当左邻右舍都有了电视机,他们竟然因为买不起一台电视机而要硬着头皮到邻居家去看新闻。

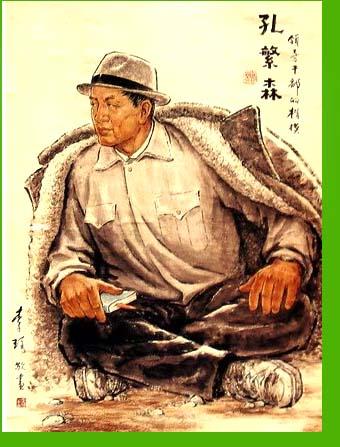

但是,在艺术方面,爸爸就十分舍得花钱。60年代初,他自己设计了一个可以放毛笔、颜料、墨等多种功能的特殊的方形金属盒,花了400多元(相当于他三个多月的工资)专门让上海电影机械制造厂制作。为了收集图像资料,他买了很多架新、旧相机,自己鼓捣着改装。当然,结果大多是报废了。文革前他还花上千元高价买下乾隆的御墨,并买了很多好笔、好纸。

对公家、对外人,爸爸更是大方。在这一点上,父母十分一致。他们有时不报销出差的火车票等费用,还常自己花钱为公家买东西。我在大学生物系上学时,一次回家时无意中说起,系里需要石蜡(大概是为保存标本用)。没想到,不久,我系学生正在操场上体育课,只见爸爸骑着自行车,后面车架上驮着一大块自己买的石蜡送来了。爸爸在邢台参加四清时,与他住在一起的老贫农咳血,又缺乏御寒的衣服,爸爸就把离京前新做的丝棉裤送给了这位老人,自己仅穿棉毛裤和外裤,因而关节炎加重。

文革中,一次爸爸在美院打扫操场,看到美院的大卡车撞坏了一位瘸腿汉子捡破烂用的带轮小木车。爸爸觉得这人可怜,便从兜里掏出钱来,给了他(同院的孩子于平杰亲眼见到此事告诉我的)。这人原是国民党兵,以捡破烂为生。我们中学一些学生总是欺负他,还编出“头顶青天,脚蹬飞轮,大喝一声,破烂我捡” (大意)的顺口溜来羞辱他。而有同情心的爸爸却能毅然从自己本来就不够的饭费中拿钱接济弱者。一位地方文化馆同志的父亲患了癌症,妈妈就每月去医院排长队找医生开药,然后买很贵的药寄去(我代她去过一次)。

父母帮助、资助过的人不计其数。家里总共只有两间屋子,他们有时把其中一间让给同事、学生住。

文革初期,钱绍武老师先遭到批判、关押,他们就把他患病的妻子和孩子接到家里来照顾。他们对普通劳动人民很热情。一位剪纸高手老大娘来北京,父母热情款待。那时,每户鸡蛋限量供应,家人都不够吃,但给老大娘的面里打了三个鸡蛋,结果导致老人家消化不良住了院。我们位于王府井的家离北京站很近,所以父母下乡、下厂时结识的朋友常常一下火车就直奔我家。有时,一下子来很多人,还有人抽烟。这样,本来狭小的屋子,众来客、行李再加上烟雾腾腾,根本没法呆了。我只好把小儿子放在童车上,在黑暗、狭窄的楼道里来回推着走。

我出国前,家人还暂住美院学生宿舍筒子楼。楼下住的一对夫妇(父母以前的学生)已经去了英国。我去问他们的母亲要捎带什么东西。结果,这位母亲拿给我一大堆东西,包括呢大衣,好几瓶101生发精。因为乘飞机行李限重,我有些为难,想退回一些东西。爸爸说:“宁可自己的东西少带或不带,也要给人家带东西。”我只好把自己的行装一再精简,还忍痛留下了装着儿子照片的小相册。

诸如此类的事情太多了,我总觉得父母关心别人胜过关心我。小时候我甚至曾怀疑自己是否为他们所亲生,他们开玩笑说我是从垃圾箱里捡来的。

大约在80年代初期,我读过一本译著《社会生物学》(或《生物社会学》),记得其中一个重要论点是:一切生物(包括人),一生最重要的事(或生存的目的),是要把自己个体的基因传下去(大意)。我如获至宝把这个论点告诉父母,言外之意是应当先关心自己和家人,然后再去关心别人。当然,他们根本不理会,还总批评我对人不热情甚至自私。

未完待续