《资本论》第五卷第一部分(十七)

第一章:价值(17)

人类价值概念的历史演变(三)

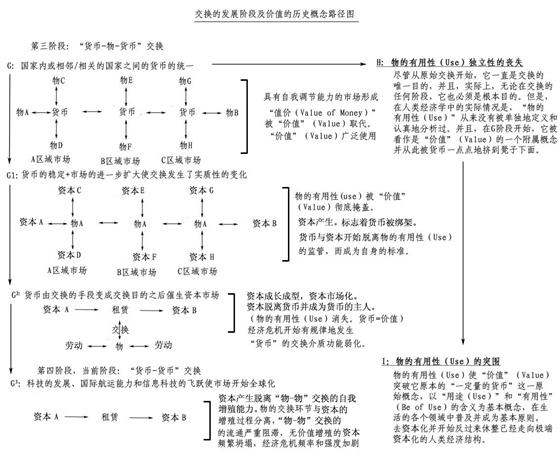

图1-13 价值概念的历史发展路线(3)

从G开始,我们看到,“价值”按照两条线路在人类的生活中展开:

第一条线路,经济路径G-G¹-G²-G³:原始价值概念的弱化。

在本书第四章中,我们将谈到货币发展到资本阶段的一个特殊的特性:资本的人格化。由于货币本身具有劳动存储功能,而劳动是价值周期的五大因素中唯一一个以生命为载体并体现着生命意志的因素,就是说,它具有人格化的特性。因此,当劳动以货币形式存储达到一定的量以后,它的人格化的特征开始发挥作用,于是产生出一个具有“可不为人左右并可反作用于人”的东西:资本。(具体我们在第四章“资本”中将详细讨论)。

在这条路线中,我们看到,资本先是绑架货币(体现为交换形式的改变),继而抛开物的有用性(具体体现为用“物的符号”,比如期货、期权、上市的股票等,取代用于交换的实物,从而使“物的有用性”在交换中实质性地消失),因此资本量一路飙飞,而真实的有用物的交换量却一路下跌。从G¹起,野马脱缰而无拘无束的资本就开始在人类的经济社会中不停地吹出各种各样的汽泡。随着每一个汽泡的破裂,人类就经历一次或小或大的经济震荡或经济危机,从而造就了我们人类今天的这件破烂不堪的经济外衣。

下面,我们就通过一个实例来具体分析一下,在这“第一条线路”中,“价值”的原始概念是如何被逐渐弱化,而“物的有用性(Use)”在资本的统治下又是如何被一步步“驱逐出境”的。能够用来说明这个事实的最充分最典型的例证,同时也是人类第一个可以通过文字追溯的例证,恐怕非1637年的“郁金香狂热”莫属了。

关于“郁金香狂热”,现在的人们称之为“人类历史上的第一次经济危机”。下面是我们从张廷伟先生所著的《经济的坏脾气(1637-2008全球经济危机史》(http://data.book.hexun.com/book-4561.shtml)里引用的关于“郁金香狂热”的介绍的文字。我们就以这些材料为基础来分析一下“价值”的原始概念在G- G²的过程中的具体存在状况,而“物的有用性(Use)”又是如何在交换中消失的。

(附加说明:张先生在他的这本书的第一章中,用“1637:一个‘洋葱头’引发的经济危机”为题,比较详细地介绍了“郁金香狂热”的发展过程。但有一点遗憾的是,张先生在本书第一章中并没有尽可能地注明他所提及的一部分具体价格或时间数据以及所引用的一些传说或故事的历史资料来源,因而该书中叙述的这些内容中的一部分的可信度让人产生疑虑。当然,一个原因可能是,“郁金香狂热”本身就发生在一个历史记录并不是很详尽的年代,因此对每一个资料的考证有一定的难度。不过,我们仍然要谢谢张廷伟先生,因为他在这本书中对“郁金香狂热”的发展过程为我们提供了一个如此全面的描述。特此说明。)

关于“郁金香狂热”,我们将整个事件的发展分为四个阶段:

第一阶段,资本的积累。(这个阶段对应为图1-12中的G阶段)。

(以下摘自该书第一章,一个“洋葱头”引发的经济危机(1-2)):

··· ···1566~1609年,荷兰爆发了反抗西班牙殖民的独立战争。摆脱殖民统治后,荷兰的经济取得了飞速的发展。在当时,荷兰的经济发展主要依靠三大支柱:一是东印度公司的组建;二是阿姆斯特丹银行的成立;三就是强大的商船。凭借这三大支柱,荷兰成为东方贸易的霸主、欧洲金融的中心和世界性的“海上马车夫”。

由于地处西北欧的低地,临海的地理位置使荷兰很早就拥有相当的海上贸易规模。荷兰独立后,大力发展资本主义工商业,很快,商业、海洋运输业、金融业都得到了迅速的发展,荷兰也一跃成为西欧的一大强国。 ··· ···

··· ···由于海上贸易的不断扩大,从1595~1602年间,荷兰陆续成立了14家以东印度贸易为重点的公司。为了避免过度的商业竞争,这14家公司进行了合并,组成了一家联合公司,也就是荷兰东印度公司。荷兰当时的国家议会授权荷兰东印度公司在东起好望角,西至南美洲南端麦哲伦海峡具有贸易垄断权。··· ···

··· ···荷兰东印度公司的权力之大,令人惊讶。它是第一个可以自组佣兵、发行货币的公司,也是第一个股份有限公司,被获准与其他国家订立正式条约,并对该地实行殖民统治。

“阿姆斯特丹银行的成立”完成了货币体制的完善与统一,给货币的流通打开了方便之门,加上东印度公司的成立和海运能力的强大,16-17世纪的荷兰进入殖民扩张的黄金时间,一个小小的国家,随着殖民地的扩大而堆积了大量的财富。

财富的一般形式是两种,第一种,具有“有用性”的物。 这是财富的根本形式。第二种:货币。拥有它,表示拥有了获取第一种财富形式的能力。而积聚财富的方法,在人类的市场发展初期,就已经由积聚有“有用性”的物转变为积聚货币。人们这样做的原因是,(正如我们人类经济学界的前辈们已经论证的一样),在所有“有‘有用性’的物”中,能够长期存储而没有有效期限限制的,比例非常少,严格意义上说,甚至几乎没有。大部分物的有“有用性”都会在一定时限的存储之后随物的变质或耗损而消失。比如,钢铁。一吨钢铁,在1-2年的合理的存储空间里,它的有用的量(即价值量)“一吨”基本可以保持。但是如果存储超过5年,基于氧化等因素,再投入交换时,已经不可能再以“一吨”的有用量进行交换了。而只能以0.95吨或适合于它的氧化程度的有用量进行交换。因此,人们一般都会选择储存比较容易储存同时又不易变质的贵重金属“货币”。正是这个原因,我们看到,在第一阶段的荷兰,大量的货币积累起来。

而大家知道,货币的本质只是交换媒介和交换能力。如果总是囤积货币而不进行交换,那么,在囤积期间,这些货币的“有用性”为零。如果一直不用它们参与交换,则当货币所有者死亡的时候,这些货币对他来说就什么也不是了。而且,货币只有在交换中才能增殖。于是,财富的堆积,引发的第一个需求是“一个能够容纳足够大量的货币进入的交换空间”,而当时的荷兰,由于是发达的殖民经济+国际航运贸易,它本身在人口和土地面积方面都是一个很小的国家,其国内的生产市场和一般消费市场对超量货币的吸纳能力是有限的。因此,一个新的市场应运而生:绝对高消费市场。

请留意,这里出现的是“货币需要进入的交换空间”,而不是“更多的有用物品的交换空间”。于是,从这里开始,货币的流通动机开始与物品和“物的有用性(Use)”分离,进而,作为“(一个物所值的)一定的货币量”的“价值”,它的存在方式开始脱离物品和“物的有用性(Use)”。

这是“价值”的原始概念开始被弱化,而“物的有用性(Use)”开始被排除在外的标志。

第二阶段,绝对高消费市场的形成。

什么是“高消费”?

当人们手中拥有了超出自己的生存和生活的最大需求量的财富,这些财富必然会驱使着财富的拥有者用手中富余的财富去交换一些对他的生存和根据他所生活的年代或地域的生活水平来说并不是必须的,但却是“获取难度”更高的财富。这样的消费行为,就是“高消费”。这种“获取难度更高的财富”,就是“高消费品”。

高消费品通常包含这样三种:

一, 相对高消费品:

相比较而言具有较高的获取难度而同时又具有较大或较普遍的有用性的物品,只是由于在某个时期或某个发展阶段下的社会里,对它的获取相对比较困难,购买它所需的价格是社会的主流家庭所无法承担的。这样的高消费品,我们称为“相对高消费品”。

相对高消费品虽然不是生活的必须,但是拥有它能提高拥有者的生存质量,进而提高拥有者的劳动能力。比如,在60-80年代的中国农村,人们的生存是第一位的。从而对孩子的良好教育的投资则是第二位的。因此,只有比较有钱的人家,才会出钱给孩子私下请老师补习(当时还不叫“家教”)。也只有能找到钱的人家,才有能力供孩子上大学。这种情况下的教育,对大部分的家庭来说,就是高消费品。

另外,相对高消费品在不同社会或同一个社会的不同阶段,或者同一阶段里的经济条件不同的区域,它的内容是变化的。在一个时期或一个社会状况下的相对高消费品,在另一个时期或另一种社会状况下则可能只是一件普通的一般消费品。比如,在上世纪七八十年代中国的高消费品射频彩色电视机,到上世纪末的中国已经是一件再普通不过的日常家用电器。 而在本世纪初的中国则因为液晶电视的出现而正在被淘汰。再比如,家用电脑,在现在的中国中东部的大部分家庭里它是一件普通的家用电器,而在西部的贫困山区,或者在非洲的绝大部分家庭里,它则是高消费品。

当时的荷兰,由于殖民地的发展而使本国国民手中可使用的货币大量增加。于是大量的货币开始向高消费品领域流动。这是高消费市场形成的第一步:相对高消费市场的形成和繁荣。

相对高消费市场虽然是高消费市场,但它仍然是一个理性的市场,因此它的存在对整个经济社会财富的合理流动与再分配是有帮助的。相对高消费市场的发展必然地推动着科学与文化的进步,进而提升社会整体的消费水平和消费层次,因而带动着人类社会的生活水平的不断进步。

二, 绝对高消费品:

本身对当时的主流人群来说只具有很低的或可有可无的有用性,但是却具有非常高的获取难度的物品。这样的高消费品,我们称它为绝对高消费品。

最简单的一个例子:钻石。用处不大,却贵得不得了;再比如,坐航天飞机去人类建立在太空里的空间站。如果您坐一次飞机从广州到美国的纽约,它可能为您了解美国的消费方式和感受美国的消费市场很有帮助。但是去空间站,对您的生活和工作的帮助肯定是很小的,除非您是一个参与修建和维护这个空间站的科学家。

绝对高消费品的一个醒目的特征是,有用性不大且用途面比较狭窄,但是却因为具有非常高的获得难度因而需要非常多的货币量来进行交换。在绝对高消费品上面,“物的有用性”已经变得非常不重要,甚至可以忽略。

绝对高消费品又可以分为二种:

第一种是非消耗型的,比如上面提到的钻石,还有古董、名家字画、历史文物等等。这一种由于它的巨大的货币储存功能而受到人们的大力追捧。在一个经济相对稳定的社会中,非消费型的绝对高消费市场,占据着整个绝对高消费市场的绝大部分份额,它们能为盲目的资本冲动提供一个相对理性的流通渠道,因此,它们对社会经济起着一定的稳定作用。

第二种是消耗型的,比如高档别墅、昂贵的名车、高级别的服务、名贵或稀有的生物、以及消费者对自身或伴侣的外表的过分追求等等。这一种不仅获取很困难,而且不保值,都具有一定的存在时限。因此,相对于非消耗型的高消费品而言,一般情况下它的市场是很小的。在一个法律和体制完善的经济社会里,进行这类消费的消费者都只会是非常富有的人。合理的消耗型高消费,它们仍然能对社会有利。因为它们能促进社会资本的合理流通和再分配。但是,这类绝对高消费在所有绝对高消费市场上所占的比例一定十分有限,如果消耗型高消费在绝对高消费市场中的比例过大,那么超出的部分就不再是消耗型的绝对高消费,而变成了高消费种类的第三中:伪高消费。我们稍后再说明。

下面的引文所描述的,正是16-17世纪的荷兰,当时的消耗型高消费市场繁荣的一个表现:

(以下摘自该书第一章,一个“洋葱头”引发的经济危机(4)):

··· ···1593年,法国植物学家克卢修斯受聘担任荷兰莱顿大学植物园的主管,他随身携带了一些郁金香球茎来到荷兰。第二年春天,荷兰的第一朵郁金香盛开了。··· ···

··· ···不久,具有浓郁外国情调的郁金香,就成为荷兰人见人爱的花卉品种。高贵、优美、鲜艳的郁金香,深深地吸引着好奇的荷兰人,尤其是那些带有美丽杂色花纹的稀有品种,更令他们爱慕之至。权贵豪富甚至专门派人去土耳其,以高价购买郁金香。举国上下掀起了一股“郁金香热”,人人都以拥有郁金香为荣,以欣赏郁金香为雅,以婚嫁时手捧郁金香最为时髦。郁金香成为了一种社会身份和财富地位的象征,由此价格也变得越来越昂贵。··· ···

··· ···正是由于上流社会对郁金香的追捧,拥有和种植这种花卉逐渐成为享有极高声誉的象征。一般达官显贵家里都摆有郁金香,作为奢侈品向外人炫耀。一块豪华的郁金香贴片、一次用郁金香加以装点的聚会,甚至奢侈地装饰着郁金香的窗框,都成为昭示社会地位的手段。··· ···

···很快,对郁金香的狂热和追逐就成为一种时尚,流传到了德国、法国等其他欧洲国家。··· ···

(以下摘自该书第一章,一个“洋葱头”引发的经济危机(4)):

“···但是几年以来,这种花也只是用于装点坐落在市内通航运河岸上的市民住宅的庭院。后来人们又培育了新的品种,但也只有喜爱庭院的人才对郁金香的鳞茎感兴趣。虽然人们对这种高贵的植物的需求与日俱增,但郁金香的价格还是维持在一个相对理性的范围内。···”

由于短时间内财富与货币的过度充裕,在这个背景下的荷兰,过度充裕的货币不仅满溢出相对高消费市场,而且还满溢出非消耗型的绝对高消费市场,使消耗型的绝对高消费市场也繁荣起来。 “郁金香”就在这样的背景下走上了人类经济的历史舞台。于是上面的引文所描述的画面出现了:“郁金香成为了一种社会身份和财富地位的象征”。

三, 伪高消费品。

有一种畸形的高消费品,看似高消费品,其实不是,只是一个“被”高消费了的普通物品。这样的物品,我们称之为“伪高消费品”,涉及到“伪高消费品”的消费行为,我们称之为“伪高消费”。

伪高消费品又有两个类别:

第一类,指一个事物,本身不是高消费品,或者只是一个普通的非消耗型的或消耗型的高消费品,却在市场中以“绝对高消费品”的形式出现;

这样的“伪高消费品”,有着变色龙或者孙悟空一样的各种各样不同的存在形式。比如,

种类一:本身不是绝对高消费品,有的甚至连高消费品都不是的物品,却被“炒作”成“绝对高消费品”。 比如非典期间广东省内价格飞涨的板蓝根和白醋;在甲流爆发后中国山东等地的价格飞涨的大蒜等等。

种类二:“被伪高消费“的物品。比如2000年以来浙江温州、杭州、以及现在中国各大城市的均价虚高可能达200%以上的房产。这是被“政府税收+银行利润+民间资本炒作”三者共同哄抬起来的所谓高消费品。再比如现在中国医疗领域内普遍存在的反市场价格的或价格构成很不合理的药品或医疗服务;再比如为洗黑钱或流通非法的钱财(比如官员或管理人员为吸纳贿金而高价卖出不等值的物品等)而进行的买卖所涉及到的物品,这些都是第一种“伪高消费品”。

第二类,一个事物,本身的确是绝对高消费品,但是却不是,或者不仅仅是属于它这个市场范围的有相对应的消费能力的人来进行消费,即:绝对高消费市场的反常的扩大。

这种情况的伪高消费,在我们中国的内地现在是十分普遍的。我举两个非常真实的例子:

例子一:今年,2010年的春节,我到孩子湖北的外婆家过年了。而我的一些家乡人朋友也回贵州过年了。回来大家都反映出一个现象:现在的地、县一级的市镇(甚至包括部分比较富裕一些的乡镇),人们抽烟和喝酒的档次普遍上扬。 朋友聚会,抽烟一般不抽25元一包以下的烟,而喝酒,60、70元一支的酒根本不上档次。而以我在湖北赤壁的真实体验,如果在场面上(找人办事或者聚会等),抽烟,17元一包的一般不能发给别人,20元一包的勉勉强强,25元一包的算是基本档次。我就看见没有工作的人,整天抽着25元一包的烟。 以我和我的朋友们在广东打拼10多年的程度,我们现在都只抽5-10元一包的烟,而且所有场合基本如此。而这还只是内地与沿海在烟和酒方面的比较,其他还有衣着、房屋、汽车等等。于是,内地的这种张扬的消费,让我真真切切地看到了伪高消费的尘土在中国的内地正如何在漫天飞扬。

例子二: 南京“天价烟局长”周久耕和他开会时还在抽的1500元一条的“九五至尊”。还有我们许多政府部门的人士或人士亲属过境香港或澳门之前手中并没有多少现金,而回到大陆之后手中或者家中却多了许多价值不匪的物品,等等。

只要是“伪高消费品”,不管是第一类还是第二类,我们都值得引起足够重视的是,一个市场环境,如果已经出现了规模化的伪高消费现象,那么更深层的市场问题就肯定已经很严重了。市场是否健康,对伪高消费现象的监控无疑可以和疾病控制中心监控门诊发病率是同一个道理。

分析完“高消费”的概念和内容,再回到我们的正题。

人类社会的每一次金融震荡或者金融危机,如果我们认真对它们进行观察,我们都会发现它们的这个共同的发展路径:1,资本积累;2,相对高消费市场的繁荣;3,绝对高消费市场的繁荣;4,“伪高消费市场”的快速膨胀;到最后,5,社会经济局部或整体崩溃。

16-17世纪时荷兰的郁金香,在其进入荷兰人的消费领域之初,它只是一种不折不扣的消耗型的绝对高消费品。它所形成的市场面是狭窄的,因而对经济的影响是有限的而且是正面的。然而,随着资本的介入,它的性质逐渐发生了改变。我们将在下一节中继续分析。

反思上面的路线图,到G为止,“价值”还是以它的原始定义进行着正常步骤的发展。“物的有用性(Use)”与“价值(Value)”还在同时存在并各自做着各自的工作。

然而,随着在G中货币体制的健全以及市场的不断扩大,货币的积累变得容易而且快速,于是到G的末端,一个新的事物产生了:资本的人格化。到G¹以后,资本的市场形成,标志着人类开始进入资本主义社会。从此,人类的交换发生了根本性的变化:由正确的“物-货币-物”的交换,蜕变为“货币-物-货币”的交换。资本成为人、价值和劳动三界中的唯一的、最高的统治者。“价值”的原始定义:“一个有用的物所值的货币量”开始被异化为只为资本服务的“一个任意物所值的货币量”,简单说,即,“(值)多少钱”或“(能值)多少钱”。而“物的有用性(Use)”则被彻底地排出在了交换之外。

因此,在上面的这个阶段中,我们看到,从资本积累到相对高消费阶段到绝对高消费阶段,出现一个明显的特征:物的“有用性”的存在在交换中的表现是“越来越小”,而货币的交换量在交换中的表现却是“越来越大”。于是,很直观地,在G阶段的末端,花时间去思考一个物的有用性,变得越来越没有必要。正如在上面的引文中所描述的,“郁金香成为了一种社会身份和财富地位的象征”。 这个时候,如果有谁还会蹲下来,仔细地去观察和思考一朵郁金香的有用性究竟有多大,他一定只可能是两种人,要么是个疯子,要么就是个真正的傻瓜。正如我们今天的人类,如果有谁会捧着一颗200克拉的钻石去思考它具体有什么用,我相信在68亿人中,至少有67.5亿会被他笑掉两颗门牙。

201001282343初稿

201002222227第一次修改