评《关注非法集资:吉林海天的上市谜团》

“在吉林省,有一家叫作“吉林海天”的企业,他们从高息揽储,到增资扩股,从出售公司的原始股,到编造在美国纳斯达克上市的谎言,在没有产生任何利润的情况下,非法向上万名群众募集了18亿多元资金。目前该案的29名犯罪嫌疑人,被吉林省公安局依法逮捕。”

失真的新闻导语,从我们大家喜欢的主持人口里播放出来,真叫人心里有种说不出的滋味。------但播音员与报道的内容当然没有一点关系。

募集了“18个多亿”的资金(数字比与检察院审定的高出一倍以上!),谁一听不震惊啊。记者很知道怎样吸引人,可为什么不提这18个多亿都跑哪去了呢(后边我们会告诉大家)?

另要说明的是,29个人不是现在才被逮捕的,而是在2006年的全国严打经济犯罪中,被一锅烩的。逮捕的理由是一句警察反复说过的话:工厂是假的,什么都是假的。这话投资百姓在吉林市政府楼前请愿时听过;在信访时,听负责侦察的经侦冯队长说过;在登记时,听不少警察同志说过……

海天的工厂真的是假的吗?上市真的是“编造”吗?

以投资人的身家性命建设起来的化工厂,连记者也没否认其“颇具规模”。解说词说道:“它的主导产品是一种名叫叔十二碳硫醇的化工产品。而就是这样一个在老百姓眼里很陌生的产品,也充当了海天公司大肆敛财的道具。”前边说募集了 18个亿,这儿说“敛财”,环环相扣。听到这,没人不认为“敛”的18个亿都进王希田兜里了。提前告诉大家,没有。连办案的公安局检察院都没做这样的指控。

记者指着车间说道:“就是依靠这个化工厂,海天面向社会募集了高达18个多亿的资金。但是后来经专家测算,这个厂即使满负荷运转,每年也只能赚1800多万元的利润,也就是说这个厂得连续运转40多年,才能还清老百姓的本金。”

整个报道唯一的一点闪光,便出自这段话。在这段话里,记者承认了工厂有生产能力。它与后面的大讲特讲工厂无生产能力形成难以自圆其说的自相矛盾,使全篇报道失去新闻价值和社会价值。

我们能感觉出这是记者的良心负载着工厂有生产能力这一事实苦苦挣扎的结果。从这个角度来说,念红梅确有可爱之处;虽然她警车开道、公安陪同、只向官方指定的群众询问,全篇报道大都失真。

下面是记者“采访”由公安经侦指定的投资人。

记者问:“连本带利一分钱也没拿回来吗?”张回答一分钱也没拿。张是06年6月投资的,到期应该是06年12月。到期之时经侦已经封了海天公司,他怎么能拿得回钱?

照记者这种问法与被指定的采访对象的回话,必给人一种百姓的投资有去无回的印象。问题是这个印象要是与实际情况相符还好,若不相符,这样作报道就不对了。实际上,在4年融资时间里,人们是可以随意“出入”的,别说红利可以拿出,本金也是可以随意外撤的。可以说,正是因为投资人可以随意撤资,撤之资总在抵消进之资,海天才迟迟没有钱来买原材料,才弄成现在这样。

画外音:“……在案发后,经过专家评估,生产线已经不具备生产能力,无使用价值,因为这个项目从一开始,就是个半拉子工程。2000年,犯罪嫌疑人王希田花了80万元,从吉林化工学院买到了叔十二碳硫醇生产技术。但由于这项技术在实验室阶段就不太成熟,离真正投产有很大差距,因此,产品的可行性报告始终没有得到有关部门的审批。 新龙化工厂在2005年仅生产7天,就停止了生产。”

提示:报道说专家认为“生产线……无使用价值”,看了屏幕照片才知道专家说的是“中试设备”。把“中试设备”换成“生产线”,这样明显的偷换概念,怎么竟发生在一个有高学历的新闻记者的身上?

此段报道,又陷入了逻辑混乱。某个项目的如何,能证明工厂生产能力的有无吗?项目若“半拉子”,工厂便“不具备生产能力,无使用价值”?这是什么逻辑啊?就算这个项目不行,还可以进行别的项目嘛。实际情况是,工厂不只具有生产叔十二碳硫醇的能力,也具有生产其他化工产品的能力。2007年夏,经公安口头同意试产的二乙丁烯大为成功(有三家单位的检验报告)就是实证。更何况,新龙早已把“半拉子”改造成功!

针对吉林化工学院转让的“叔十二碳硫醇生产技术”的缺陷,海天公司组织技术人员成立攻关小组(当时新龙聚集了吉化公司最好的专家),已于2005年攻克技术难关,解决了吉林化工学院没能解决的问题。海天公司还为该项目配套了工业化自动控制系统(DCS),更进一步地完善了该项技术,使生产走向了自动化操作。该项目的实验和中试都已经成功,达到了工业化的标准,工厂库内的3吨试车产品和产品检验报告书是铁证,《江城日报》2005年11月3日为此还做了题为《吉林化工学院与市新龙化工有限公司联合研发年产3000吨叔十二碳硫醇生产线试车成功》的报道。

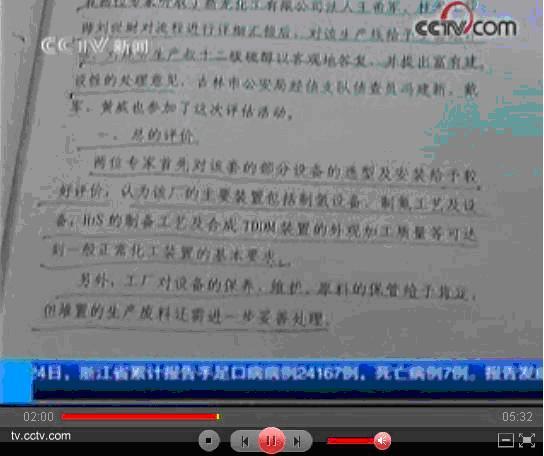

画面很清楚,大家会看到专家总的评价不是挺好吗?至于某一个专家说的成本高、经济效益差,能拿来作工厂没生产能力的证据吗?成本高,一般卖价就高,这是一般常识,水涨船高嘛。工厂只要有生产能力,就不用担心不能生产。

屏幕上这份吉林省经济贸易委员会的批复,不只证明了项目的合法性,也告诉我们该项目从批复那一刻起,时刻处在省市领导的视线之中。事实也的确如此。在项目建设和建成这段时间里,省市很多领导视察、调研、鼓励,中央电视台都作过报道(2003年12月28日到29日《中国市场信息》栏目《发展策略》专栏)。如今省经贸委的批复文件出现在屏幕上伴随着说大讲“半拉子”的解说词,记者想用它证明什么呢?

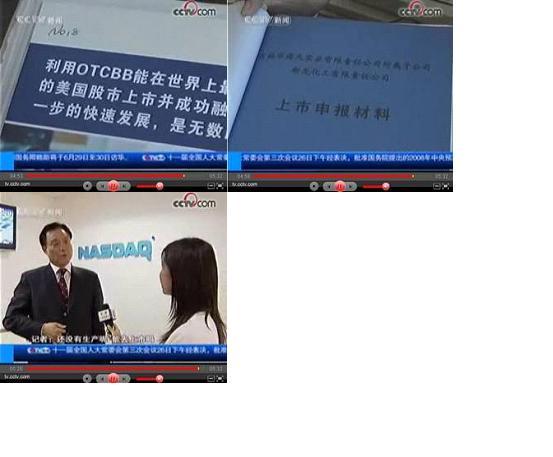

报道说:“王希田在2004年到2006年的三年间,去了46次澳门,2次菲律宾,主要活动就是进行赌博,并挥霍了4000多万元,其中一次还把厂房押了进去。”随着记者的报道,屏幕上出现下列4幅画面:

这是什么东西,看不出来。去澳门46次,数目是肯定的;赌博的次数就不肯定了,反正去了46次,那赌博次数能少得了吗?这么大的事,可以这样表述吗?要是说你偷了邻居多次东西,理由是你去过邻居家200次,这样说话是很不负责任的。要是根本就没偷过,你冤不冤?

赌博输掉的数字说得很肯定,是从哪来的记者没说。但从当事人不承认和记者没去检察院这个事实看,肯定不是当事人承认或经过检察院审定的数字。案子早已经到了检察院,为什么弃检察院而不访,非要照搬公安经侦的说法?这里莫不是有什么不可言传的东西?把公安的一面之词从电视台播出,就不怕万一有错给我们的中央台造成影响吗?

拿张夜总会照片就能做赌博的证据???

屏幕上出现这个协议书时,画外音正好是“其中一次还把厂房押了进去”,可谓珠联璧合,叫人感觉这份协议书就是“鉄证”。

然而我们却分明看到协议书里清清楚楚写着:由于企业发展需要,吉林市海天实业有限责任公司……(看不清楚)资金人民币陆百伍拾万元。经友好协商,甲方同意以乙方“龙潭 (2003)字第 5200号”国有土地使用证作抵押给乙方此笔款项,乙方保证在半年内向甲方还付此款。在此期间该土地使用证不再给第三方抵押、担保、转让。

抵押的明明是土地使用证而不是厂房,而且是为了“企业发展需要”,记者在不拿出证据证明这份协议书其实就是为赌博而写的协议书的情况下,就敢说是为赌博而抵押工厂,胆子何其大也!反正给你在屏幕里摆上这份根本成为不了法律证据的东西,你也看不清楚!

在反复强调集资了18个多亿(检察院起诉书上的数字是8亿!)后提到王希田的赌博,而绝口不提公安“其所得集资款除大部分偿还集资群众集资本金、利息、代理费外,还用于建设新龙化工厂投资,各分公司的办公费用,去美买壳上市等费用(引自公安局《起诉意见书》。该话充分证实集资款绝大部用在了项目上)……”这一侦察结论,会造成什么样的反响,行文者十分清楚。作为新闻记者,应该这么做吗?

有权决定人的生死的司法机关,尚且应该对犯罪嫌疑人做无罪推定,记者干嘛要把报道搞成这样,把人往死里整呢?

在此告诉大家,现在检察院的起诉书已经下来了,对赌博一事,只字未提。

记者和海天副总经理崔永志(在押)对话:

崔有志:“你这个企业如果你想把这个窟窿填上,最重要一点,你这个企业必须能做到上市。”

记者:“如果上不了市呢?”

崔有志“如果要上不了市,这个必要灭亡,你哪怕生产黄金也还不上老百姓的钱……”

崔有志之言,海天公司对投资人反复说过,这不是秘密。崔说生产黄金也还不上老百姓的钱是夸张,他的意思是说海天很明白上市关系到公司的生死存亡。他坦言这些,也表露出海天对海外上市充满了信心。事情是人干出来的。产品有市场,公司有发展潜力和空间、美国中介公司看好并承诺,当时省市政府又支持——都已经把海天在美国上市的事在省人民政府网上向全世界做了公布,他能没信心吗?

报道接着说道:“既然上市是海天债务解决的最终出路,那么它到底能不能上市呢?经公安局侦察,海天公司的确于2005年在美国OTCBB板市场买了个壳,但是要把海天公司装进这个壳到纳斯达克上市,必须经过商务部、证监会、国家外汇管理局三个部门报批。经过核实,海天公司没有到这三个部门的任何一个部门进行报批。”

“必须经过商务部、证监会国家外汇管理局三个部门报批”的规定,出自中国证监会2006年9月21日颁布的《中国证监会关于规范境内企业间接到境外发行上市的通知》。但该《通知》对海天的海外上市没有溯及力。吉林海天与美国环球公司签订上市中介协议,是在2004年,上市工作从那时就开始运作了,到2006年9月21日时,十三步工作流程已经走完了十二步。按照法律一般只能适用于生效后发生的事实和关系即法律的不溯既往原则,《通知》不该适用海天。

我国法律对境外上市的规范原本是一个真空期。据不完全统计,直接、间接通过反向收购在境外OTCBB、粉单市场发行上市的境内企业约为80余家,这些公司,大多未经过证监会的批准。(见上海证券报2006年9月22日)

我国法律对境外上市的规范原本是一个真空期。据不完全统计,直接、间接通过反向收购在境外OTCBB、粉单市场发行上市的境内企业约为80余家,这些公司,大多未经过证监会的批准。(见上海证券报2006年9月22日)

这些情况记者没有报道。不报道这些能称得上客观吗?还有下面这篇东西,是当初知道海天要在美国上市,吉林在吉林省人民政府网上向全世界公布过的,是不是也应该说一下或出现在屏幕里?

“开启国际金融资本市场的大门

----吉林海天赴美上市成功签约

美国环球风险投资公司的董事长爱德华·

在步入以人为本的社会的今天,记者是否该这样想:在美国上市的事既然已是事实,看在上市关系到上万百姓的身家性命上,看在牵涉到国际影响上,支持一把,比用对海天无溯及力的《通知》掐死他要好?

官员:“从壳跳到正板的市场,最低的股价每股不能低于4美元。这个4美元就很难做到,一般人都做不到。”

记者:“还没有生产呢,能去上市吗?”

官员:“那是绝对上不了的。”

“一般人都做不到”,海天也就做不到,报道以这样的逻辑的确能够叫人对海天产生怀疑。但这逻辑对吗?经得住法律和现实的推敲和检验吗?

“海天”公司的主导产品——叔十二碳硫醇项目,是吉林省经贸委批准的项目(有吉林省经贸委(2000)771号文件《关于吉林市海天实业有限责任公司生产3000吨叔十二碳硫醇技术改造项目建议书的批复》为凭),是填补国家空白(就当时来说)、替代进口、高附加值、高利润并具备可持续发展空间和潜力的高新科技项目。新龙年产3000吨叔十二碳硫醇生产线,于2005年11月末试车成功,其产品有合格检验证明。一旦投产,由于国内国际此产品用量呈逐步上升趋势,新龙之产品只会供不应求。正是因为看好这一点,美国中介公司才作出合作上市承诺。

一个很有发展潜力与空间的公司(工厂),怎么就一定转入不了纳斯达克呢?

再有,记者问“还没有生产呢,能去上市吗?”看来,记者对“上市”比海天人还着急,海天从没说过在工厂没生产的情况下,能到纳斯达克挂牌交易。海天的海外上市,走的是很多企业走过的路:分两步:第一步先到OTCBB市场(现已进入),在这个市场是不能交易的。待各种审计达到纳斯达克标准后,第二步(转主板)自然迈出。这些情况海天没有隐瞒,与每一个来投资的人都交代过。记者的问话和官员的回答,在不了解情况的人听来,谁都会觉得海天是在骗人,但上万投资者却从未这么认为过。

一群爱国者