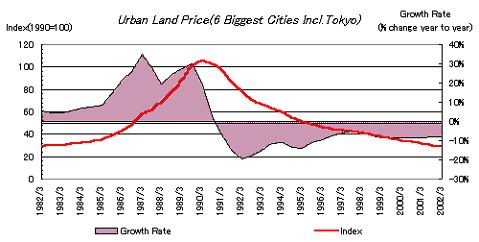

图为日本六个最大城市土地价格指数图(1982年3月—2002年3月)

美国之音网站编发文章,题为《西方看中国龙吞咽世界》文章指出,中国国家的经济扩张和中国人在海外显示的超强购买力构筑出“中国龙”将要吞咽世界的景象,欧美对中国“买下世界”的势头予以密切的关注。法国《费加罗报》说,中国“那些富足而且为所欲为的毛的后代”正在对世界“进行报复式的无限度扩张”,从企业、土地到港口、债务,他们无所不买。

中国对外投资被称“令人晕旋”,从2008年的260亿美元、2009年的433亿美元,到2010年的600亿美元,规模越来越大。从非洲、南美的矿产和可耕地到美国的金融公司和欧洲的技术,都有中国购买的身影;中国这个经济火车头为了向前“狂奔”,正在“用无所不包的燃料灌满油箱”。比如,中国对非洲投资之大让非洲的“中国非洲”之称不胫而走。(中国经济网)

小心啊!上世纪八十年代,狂叫着日本人能买下美国,现在轮到中国了。结果泡沫破灭,现在说中国能买下世界,我看离泡沫不远了!

1985年9月“广场协议”后,日元兑美元持续升值,美国的一切在日本人眼中都显得非常便宜,导致日本资本大举进军美国,除大量购买美国国债进行证券投资外,日本对美国的直接投资规模也迅速增加。根据日本国内的投资经验,房地产等不动产只涨不跌,增值潜力最大。因此,从1986年开始,日本在全球大量投资不动产,主要选择了房地产投资,并且把投资重点放在全球经济中心的美国。

经济全球化改变了企业运作与经营方式,要在世界上竞争,制造业、科技业、原油控制等各方面都必须兼顾。中国经济30年来的快速发展让中国企业积累了大量资本,当投资境外可以获得更低成本和更高利润时,这些资本自然会流向境外。王灵智教授说,中国现在往海外发展是一种很自然的现象,欧美与日本当然不会欢迎在国际市场上多一个竞争的对象,所以才会出现一些抗拒与阻止的力量。但欧美与日本各国并购其它国家的企业已进行了数十年。

不过,没过多长时间,日本人就感到了事情恐怕没那么简单。三菱公司购买洛克菲勒中心不久,就因为经营不善,难以承受巨额亏损,不得不以半价再次卖给原主。索尼购买哥伦比亚影片公司的行为,后来也被证明是日本亏损最大的企业并购案。虽然索尼最终实现了向娱乐公司转型的战略,但花费了多得多的成本和时间。轻率的购买行为不是加速而是延迟了索尼战略的实现。

日本人也不得不承认,他们当初的许多购买行为没有严格按照经济规律办事。日元升值带来的财富膨胀让他们头脑发热,高估了自己的能力,以为自己可以不受经济规律的制约。日本人往往是出于非经济的目的而购买那些资产的,所以他们才特别热衷于那些在美国有巨大影响的资产,比如洛克菲勒中心。至于这些资产能不能在日后带来足够的收益,他们并没有进行足够认真的考虑。而以后的局势发展也让他们为自己忽视经济规律的行为付出了沉重的代价。

其实,从事后的反思来看,日本在1986年—1989年期间对美国和欧洲的巨额不动产投资都是很失败的。根据美国和日本的专业人士的估计,这几年日本向美国不动产投资的损失率在50%以上。1989年末和1990年,日本股票市场和房地产市场泡沫相继破灭,日本海外不动产投资才快速萎缩下来。1993年的海外不动产投资规模只有1989年顶峰时的9.6%。(《警惕美国的第二次阴谋》)

从经济泡沫的趋势来看,中国目前的经济发展轨道,特别是房地产行业,已愈发呈现出与日本泡沫经济周期的一致性。在日本经济泡沫崩溃之前,全国城市地价总量相当于GDP的5.5倍;东京中央区商务中心的土地价格,达到每平方米22万美元。反观中国,北京CBD核心区的地价高达近35万元/平方米,尚未超过东京的最高地价。但是,按照媒体的计算方法,京沪两地的土地总市值,已高达190万亿元人民币,而2010年的全国GDP总量大约为40万亿元。可见,仅京沪地价就已相当于GDP的5倍,若将全国城市地价加起来,更远远超过日本经济泡沫崩溃之前的情况。

中国经济对房地产的依赖性,地方政府对土地财政的依赖性,也是远超日本。因此,能否摆脱房地产的桎梏,能否步入环保高效的发展模式,实际上关系到中国未来的经济大局。否则,任由房地产泡沫持续吹大,一旦出现崩溃,将会面临比日本还要残酷的厄运。