包包不是包包

伍天友/文

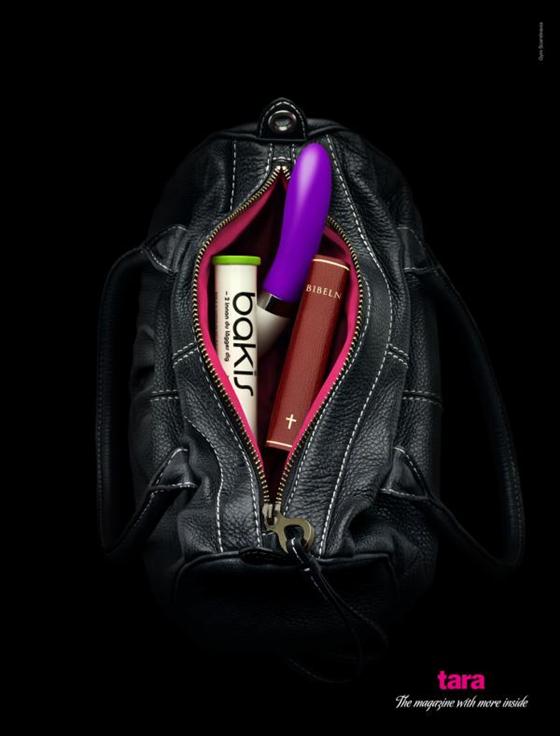

女人们对包包的痴迷是媒体挑逗?还是天生挚爱?在褪去的实用性背后,包包的象征意义并非显而易见,却又不容怀疑。从品牌的角度来看,对象征性的揭示俨然是营销的基础。弗洛伊德认为包包是女性生殖器的象征,可能只是望形生义的笑谈,也曾在广告设计中被实际应用。包包对于女性而言,绝非平常的时髦意义,或者说,时髦只是其皮毛,而非骨血,潮流不过是表象,远非机理。

从社会物理学的角度来看,女人们对包包的挚爱是很容易解释的现象,可归结于——盲目从众的社会原子在“磁场”效应下的相互影响和模仿。如果这么看,“磁场”就是厂商和广告商的杰作。的确,大众非理性的“乌合”为品牌营销创造了便利条件,但这不能解决我们的困惑。从来没有一种理论可以解决所有的问题,对于女人们的包包,社会物理学只能解释潮流趋势的动态规律,把人都当成了按钮式的动物——盲目从众的社会原子。至于为什么“盲目”,是否真的完全“盲目”的问题,社会物理学就捉襟见肘了。

在青春期之前的孩童时期,不论男孩女孩都使用双肩包和斜跨包,不仅是出于承重和安全性的考虑,更重要的是,孩子们的手需要做一件更迫切的事情——牵着父母亲的手;等孩子再稍长一点,父母亲与孩子的亲密动作改变了,自然而然地搭着孩子的肩头;到了青春期,亲密行为再一次发生转变,男孩子表现出挣脱的“独立”意向,以宣示他们不再是小男生。女孩子则乐于用一生去在证明自己还是小女生,所以在青春期以后,她们依然会挽着父母亲的臂膀。成长的经历在女性的潜意识里树立了两性表达亲密的行为模式,或搭在肩头,或挽在胳膊,或牵在手里。对于这些表达亲密的行为模式,男性始终处于排斥和被动的心理状态。

宿命般地,包包来到了女人身边,成了“理想的两性关系”的象征和替代物,成了男女不对称的两性相互关系的一种补偿。时尚的潮流演变,则提供了无数可以随心所欲的、变换的、自由的“关系”替代物,这种变异性,恰恰为女性内在的、自我的、对爱情的“忠诚”规范(也是束缚)提供了解放、释放的“出口”。当然,这一切都存在于潜意识中。

作为一种解释,或许能够说明女人对包包狂热之情的内在因素,说明包包不是包包的消费动因。事实上,我们也能在一些广告中看到相似的表达,至于广告设计者是基于分析的结果还是碰巧而已,就无从得知了。