地震来了,我们应该如何逃生 ?

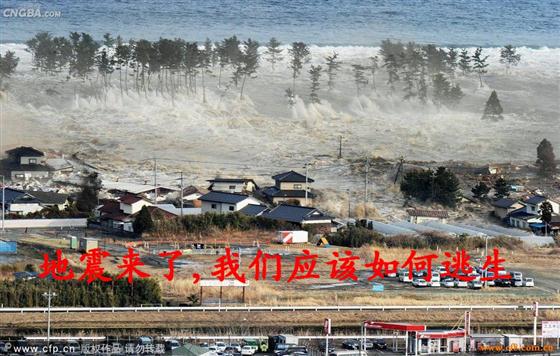

2011年3月11日,袭击日本东北部的里氏9.0级地震及浪峰高达10米的海啸,撼山倒海,惊心动魄,让人深感人类在大自然威力面前的脆弱。强烈余震仍在继续,日本社会在迎过首轮巨大冲击波之后,连日来仍处在艰难困苦和随时警戒的状态中。全世界关注着日本灾情。

日本警察厅发布消息,截至当地时间19日下午3点(北京时间2点),11日大地震与海啸中确认死亡与失踪的人数达到1万8690人,其中7320人确认遇难,1万1370人下落不明。福岛核电站1号2号3号4号机组,多次起火爆炸,导致核电站发生核泄漏。

人类怎样免于灾难,怎样减轻天灾造成的生命财产损失,作为保障人类生存与基本安全的经验,确实是所有现代国家首要的学习任务。

一、有史以来最大灾难,日本9. 0地震引发海啸核危机

(1)日本有史来最大地震之一, 9.0地震引发海啸核危机

3.11 日本9.0级大地震,引发了海啸,引发了核泄露危机,三种灾难同时降临, 造成日本历史以来最大的灾难。福岛核电站1号2号3号4号机组,多次起火爆炸,其他机组危机重重,灾难性的核泄漏辐射量正大幅增加,距离福岛第一核电站约21公里处的福岛县浪江町附近,检测到每小时330微西弗的辐射量,相当于正常情况下的约6600倍。泄漏的核物质已经飘至东京,东京地区的放射线量超过了往常的20倍。受损核电站还有进一步放射性物质泄漏,日本面临的核泄露灾难性事故,将扩散危及周边多个国家。

美国第七舰队3月14日表示,由于在距日本海岸160公里的海域检测到“低程度”放射性物质,该舰队的“罗纳德.里根”号航母和其他舰船已撤离遭到地震严重损害的日本核电站的附近区域。

(2)地球为什么会发生地震,是怎样来确定地震的震级

3月11日,日本大地震的震源深度30公里,震级与去年发生在智利地震释放的能量是一样的。对于8.8级地震到底有多大的破坏力,一般说静态推算,一个8级地震相当于30个7级地震,一个7级地震相当于30个6级地震,就是说,一个8级地震相当于900个6级地震。当年美国在广岛投下一颗原子弹爆炸的力量,相当于一个5.6级地震。

资料显示,当时广岛人口为34万多人,靠近爆炸中心的人大部分死亡,当日死者计8.8万余人,负伤和失踪的为5.1万余人,全市7.6万幢建筑物全被毁坏的有4.8万幢,严重毁坏的有2.2万幢。孙士鋐说,日本地震的破坏力,相当于20多个汶川地震。

地震是威胁人类生存的自然灾害,现在还不能非常有效地预防。地球的内部不是静止不动的,地球的表面由地壳构成,地壳也不是一个整体,分为若干板块,这些在缓慢运动中的板块互相挤压和碰撞,于是就在薄弱处产生断裂,断裂时产生震动,于是就发生了地震。就像拉紧的弹簧一样,一松手就产生震动,所以把这种现象称呼为“弹性反跳”,地震就是发生在地壳中的“弹性反跳”。

里氏震级 改进后的里氏震级直接反映地震释放的能量。其中0级地震释放的能量为2.0×10^13尔格(2.0×10^6焦耳),按几何级数递加,每级相差31.6倍(准确地说是根下1000倍,即差两级能量差1000倍)。

目前世界上已测得的最大震级为1960年智利大地震,里氏8.9级(后修订为里氏9.5级)。另外引发2004年印度洋海啸的地震美国一监测机构称里氏震级为9.0级。2010年2月27日智利第二大城市发生8.8级地震,美国发布海啸警报。2008年汶川里氏8.0级大地震,其释放的能量约为2.0*10^18焦耳,相当于5亿吨TNT炸药或25000个广岛原子弹的能量。

表示公式:lg E=6.3+1.5M M为里氏震级的大小,E为释放的能量,单位为焦耳。

地震震级和地震烈度是两个有关联的不同概念。我国同国际上一样,采用里氏震级标准M,按这种标准,有如下统计表达公式:logE=11.8+1.5M。

震级M的数学意义是一次地震释放出的总能量E的对数,有人把地震释放出的能量同核爆炸类比,用以描述地震灾害的严重,这种描述具有片面性,因为即使能量相同,核爆炸释放的能量形态主要是辐射能,震动能(冲击波)所占的比例很小,而地震绝大部分是震动能,所以同样数量的能级,地震对于地貌的改变或房屋的破坏力都比核爆炸强烈得多。

地震震级是地震能量的对数关系,所以地震高一级,地震能量约高出31(101.5≈31.62)倍半,另外,震级的确定是一个相对粗略的统计数值,上下差0.2级不算错误,所以汶川地震先前公布为7.6级,后来调整为7.8级,7.8级地震和8级地震属于同一数量级,震中破坏力没有显著差别。

二、地震海啸接二连三,我们地球是否进入地震频发期

(1)回顾地震,2011年以来全球已经发生

2011年1月1至3日18时,盈江地震共发生92次, 0.0至0.9级地震50次,1.0至1.9级地震26次,2.0至2.9级地震13次,3.0至3.9级地震1次,4.0至4.9级地震2次。

2011年1月2日17时21分,智利中部发生7.1级地震。震中位于阿劳卡尼亚区首府特木科西北方向70公里处,距首都圣地亚哥595公里,发生5.0级余震。无人员伤亡报告。

2011年1月2日晚10时19分,印尼明古鲁省发生5.9级地震,但没有引发海啸。

2011年1月8日7时34分10秒,吉林省延边朝鲜族自治州珲春市,发生(M)5.6级地震。

2011年1月10日 15时36分,新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发生4.2级地震。

2011年1月12日 9时19分,南黄海(北纬33.3,东经123.9)发生5.0级地震, 震源深度10公里。上海,无锡,南京等多地有震感。

2011年1月12日凌晨,美国加州硅谷南部发生4.5级地震,随后有11次3.4级余震,居民感受明显。之后一小时内,同一区域连续发生11次从1.2级到3.4级余震。

2011年1月13日5时32分,日本小笠原群岛地区发生6.6级地震, 震源深度520公里。

2011年1月14日22时50分34秒,盈江县东北3公里平原镇发生4.3级地震。

2011年1月15日8时43分,黑龙江省黑河市五大连池市发生4.2级地震。

2011年1月16日8时30分,四川省绵阳市北川羌族自治县发生4.0级地震。

2011年1月19日12:07 ,安徽省安庆市市辖区、怀宁县交界发生4.8级地震。

2011年1月19日凌晨,巴基斯坦西南部偏远地区发生里氏7.4级强烈地震。

2011年1月24日,当日凌晨1时许,唐山市滦县境内发生一次2.9级地震。

2011年1月26日15时42分,印度尼西亚锡默卢岛发生6.1地震。

2011年1月28日晨,新西兰北岛旅游胜地陶波地区发生5.9地震。

2011年1月29日上午11点58分,济南市济阳县发生里氏3.5级地震。

2011年2月10日早上7点23分,密云县与河北兴隆县交界处发生2.3级地震。

2011年2月12日中午13时44分13秒,云南昭通巧家县药山镇一带发生4.4级地震。

2011年3月8日0时19分,河南周口市太康县、扶沟县、西华县交界发生4.3级地震。

2011年3月9日上午,日本东北地区发生里氏7.2级地震,发布海啸警报,尚无人员伤亡和财产损失的报告。

2011年3月10日12时58分,云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县发生5.8级地震, 震源深度10公里。

2011年3月11日13时46分,日本本州岛仙台港以东130公里处,发生里氏9.0级地震,浪峰高达10米的海啸,同时引发核泄露。

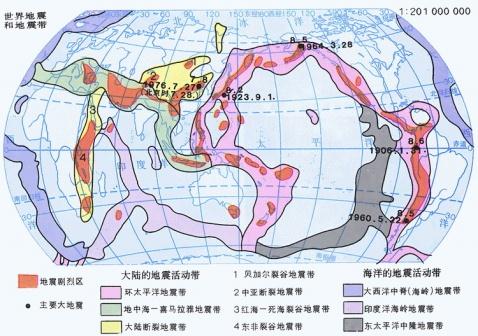

(2)地震分布,世界主要有三条大地震带

① 环太平洋地震带,分布在太平洋周围,包括南北美洲太平洋沿岸和从阿留申群岛、堪察加半岛、日本列岛南下至我国台湾省,再经菲律宾群岛转向东南,直到新西兰。 这里是全球分布最广、地震最多的地震带,所释放的能量约占全球的四分之三。

② 欧亚地震带,从地中海向东,一支经中亚至喜马拉雅山后向南经我国横断山脉,过缅甸,呈弧形转向东,至印度尼西亚。另一支从中亚向东北延伸,至堪察加,分布比较零散。

③ 海岭地震带 分布在太平洋、大西洋、印度洋中的海岭地区(海底山脉)。

(3)频发地震,表示全球进入地震活跃期

2010年2月27日14时34分,8.8级地震袭击南美智利,这离海地发生地震不到1个半月;2011年1月2日智利再次发生7.1级地震,随之2011年3月11日,日本发生里氏9.0级地震,浪峰高达10米的海啸,同时引发核泄露。

人们提出全球可能正进入地震活跃期,就全球地震发生频率说,可能存在百年周期,可细分为若干相对活跃的小周期。会有个相对活跃期,大地震会相对密集些。近百年的观测记录,地球活动有活跃期和平静期的区别。1905年到1923年,1950年到1965年分别是两次地震频发阶段。新世纪以来全球共发生19次8.0级以上大地震,只比1970-1999年三十年间少2次。从2004年印尼海啸发生后,去年智利8.8级大地震,今年日本9级,我们看见近年全球范围内的8级以上地震发生频率正提高,预示着地震活动进入一个活跃时期。即进入了地球第三次地震频发期。

三、日本防灾应急工作,给我们防灾教育诸多有益启示

日本和智利都是世界上发生过强震,而且地防震方面做得最好的国家。在地震中,并没有看到强震中常见的房倒屋塌的现象,虽然有,但不多。很多留学生和在日置产业的朋友都发回信息说:房子受损,但没有倒塌。我们面对八级以上的地震,对自己的房子有这个不坍塌死人的自信吗?

地震发生后,强烈的余震还在继续。一些民众无家可归或有家不敢归,于是有人们纷纷走向了学校,并准备在那里度过震后第一个夜晚。在日本,学校是最安全的避难场所,人们心中这个理念从140多年前的明治维新时开始培育,现在已经根植于他们心中。地震灾害学上有句话:杀人的不是地震,而是建筑。在日本人看来“其他房子可以倒,但学校不可以倒”。这是一个常识。

(1)日本校舍为何能地震不倒,成为第一避难所?

自2001年以来的10年内,日本共发生里氏6.5级以上地震18次,累计死亡人数113人,但无一中小学师生因校舍倒塌等事故而遇难。3月11日“这次不是房子被震塌,而是被大地震后的大海啸给直接卷走……”日本校舍如此强悍,得益于他们在阪神大地震后的"校舍补强计划"。

1923年关东大地震发生时,日本学校的建筑大多是木结构或砖瓦结构。地震导致不少学校教学楼倒塌,学生集体遇难,这让日本政府深受刺激,决定以"学生的生命维系着国家未来"为最高原则,提高校舍抗震性。阪神大地震之后,日本文部省在抗震检查中发现,私立学校教学楼的抗震强度,几乎都超过了文部省规定的抗震基准,而公立学校由于经费不足,在抗震设计和施工上,有一半未符合规定。文部省于是要求立即针对学校校舍,进行补强。2010年,日本政府还曾发布计划,表示在未来5年内,将使日本全国90%左右中小学校舍都能达到耐震标准。在日本,由于政府不作为而带来震灾中教学楼倒塌、学生集体遇难事故,严重的将导致内阁下台。

日本对建筑物的防震措施和防震技术一直都很重视,每一个建筑物都要达到国家规定的防震标准才可以开工建设。日本文部省关于加固校舍的文件:学校是承担着日本未来的孩子们托付生命的地方。截至2011年3月14 日,在大地震过后三天内,整个灾区有2052所中小学校停学,少闻学校在这次地震中倒塌。

在日本“其他房子可以倒,但学校不可以倒”这是常识。在大灾难里,中小学校舍往往是当地人的第一避难所。

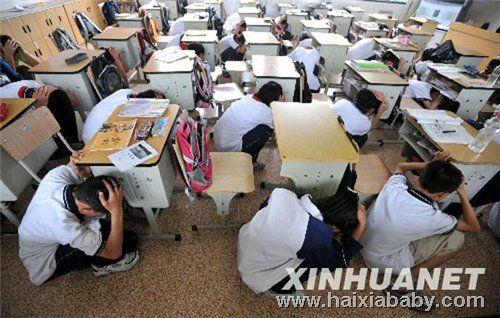

(2)日本的防灾教育从小开始,防灾成生活习惯

在日本由恐惧而生的不是恐慌,而是从娃娃抓起的危机意识和行动。日本国民从小接受防灾教育,教科书中写有应对灾难的基本知识,学校专门开设不同类型的防灾课程。几乎所有学校每年都要实施1至2次防灾演练,近30%的小学每年举行防灾演练4次以上。

日本政府和社会团体经常举办各种比赛来提高青少年的防灾意识。“日本防灾海报设计大赛”至今已举办了22届,每一届都会评选出符合不同年龄段青少年审美的防灾海报予以表彰,并颁发“日本内阁府防灾担当大臣奖”。

日本人的住家家具很有特色。卧室里几乎没有家具,被褥等都放在壁橱里,壁橱都是横拉门。横拉门除了能够节省空间外,还有一个特点是不会在地震时,由于晃动自动开启,从而造成里面存放的东西滑出来,造成人员伤害。

日本家庭里比较沉重的家具一般都尽量支到天花板,实在支不到的在上面加上一个可伸缩的撑脚,尽量和天花板成为一体,避免地震时倒塌。

日本人生活观念中,重物一般不放在高处,而放在地上或柜子里。安装电灯要非常结实,需要定期确认,有问题就赶紧维修。

日本人的汽车行李箱里一般有一个“防灾箱”,里面是一些干粮、饮用水、手电筒、急救包什么的。家家都备有防灾袋,每时每刻储备着两个防灾袋,里面的东西都很轻,以便一旦发生地震,拿起来就快跑。每户日本人家都有一张地区《灾害时避难场所》地图,里面标明了这个地区一旦发生洪水、台风、山崩、海啸时的避难场所。

日本各地均设有规模不等的公共设施——防灾馆(防灾教育中心),不少地区的防灾馆还设有“灾难模拟设施”,可以让市民在体验“灾难”的过程中加深现场感。

(3)日本防灾教育许多好做法,值得学习和借鉴

日本举国上下防灾意识很强,是否与灾害太多有关。日本政府有个以内阁总理大臣为会长的常设组织叫“中央防灾会议”,简称“中防会议”,委员包括全体内阁大臣加上日本银行总裁,日本红十字会社长,日本放送协会(NHK)会长,日本电报电话株式会社(NTT)社长,还有四名灾害学方面的学术权威。这会议是专门负责制定全国防灾基本计划,和审议有关防灾的重要事项。

“中防会议”下设一个“专门调查会”为会议提供各种资料。如,2008年 5月14日,专门调查会公布一份最新资料,对日本可能发生的大型地震造成的危害进行估算。公布前两天中国四川发生8级特大地震,中国官方统计,死亡3万余人。这份危害估算报告引起日本注意。

日本做到30秒内告知震情,准确告知民众震级是否在6级以上。自然灾害发生时,媒体的首要任务,是在最短的时间内公布真相。早已习惯了地震的日本人,只要一有震感,很多人第一时间就会打开电视,通常30秒内电视就会进行地震速报,告诉人们什么地方发生了地震;两分钟后,则会出现比较详细报道:震源、离震中、地震强度和震级多少(包括震中附近震级)。一般来说,6级以下地震不会在日本造成(重大)伤亡,不少日本人甚至不把6级以下地震当回事。“快、准、狠”地告知地震级别,成了日本媒体地震报道最基础、也是最重要的一环。

很多灾害事例说明,由于缺乏防灾知识、防灾意识和防灾技能,灾害发生时,无法积极采取各种有用的救灾对策,使得灾害损失不断扩大 所以,日本一直很重视对国民的防灾教育,在传授灾害知识、增强公众灾害意识和提高公众防灾技能与能力等方面取得了很好的成功,国民防灾救灾意识很高,遇到灾害不惊慌。

在我国防灾教育方面,却是很薄弱,国民的防灾意识很低。因此,日本在防灾教育方面的很多做法值得我国学习借鉴的,给了我国的防灾教育以很好的启示:

一是我们要加强防灾减灾知识的宣传和教育,定期或不定期地进行防灾教育和防灾演习,广泛宣传防灾减灾的方针政策和法规,普及灾害知识、防灾知识、抢险救灾和恢复重建知识等,增强全社会的防灾减灾意识,提高自救互助以及抗灾救灾能力。

二是我们政府要定期组织防灾训练和演习,确立各种“全国防灾日”和“全国防灾周”,检验现有的防灾组织体制能否正常运行,以及防灾事业等是否适应现代化防灾对策的要求;检验现有的灾害对应系统能否正常工作;加强灾害时各部门之间地联络和相互协调;检验灾害时灾害情报传输系统能否正常运行。

三是我国或地方政府在起草综合减灾法或条例等防灾减灾方面的法律时,希望将防灾教育、防灾产业、社区防灾建设等内容融入其中。

必须明确:最好的救灾是防灾!

四、同是地震多发区域,防灾应急教育不可缺失必修课

(1)我国是地震多发区,万不可有任何的侥幸心理

我国位于世界两大地震带——环太平洋地震带与欧亚地震带之间,受太平洋板块、印度板块和菲律宾海板块的挤压,地震断裂带十分发育。20世纪以来,中国共发生6级以上地震近800次,遍布除贵州、浙江两省和香港特别行政区以外所有的省、自治区、直辖市。地震及许多自然灾害构成中国的基本国情之一。震区主要分布在,台湾地区、西南地区、西北地区、华北地区、东南沿海五个区域和23条地震带上。

上个世纪发生邢台地震、海城地震、唐山地震,三次强烈破坏性地震。本世纪较大有:

2008年5月12日14时28分,四川汶川县映秀镇发生8.0级地震,直接严重受灾地区达10万平方公里,是新中国成立以来震级强度居三的大地震(仅次1950年西藏墨脱8.5级地震,和2001年昆仑山8.1级地震)。

2010年4月14日晨,青海省玉树县结古镇发生两次地震,最高震级7.1级。

2011年3月10日,云南盈江县发生5.8级地震。

(2)安全教育防灾意识,才能应对突如其来的灾难

地震、海啸、核泄露等坏消息接二连三传来,人类赖以生存的地球,似乎显得愈来愈多灾多难。灾害每每发生,极大威胁生命财产安全,甚至带来无法挽回的后果,总不免令人胆颤以致惶恐。灾难造成的不幸,同时也在屡敲警钟:天灾难以避免,突如其来如何应对?

求生,人之本能。面对灾难,许多人往往发现自己并不懂得该怎样逃生,可危急时刻是否具备自救技能,很可能是“生死两重天”的结果。从海地、智利到汶川、玉树、日本所发生的地震,震级都超过了7级,就是在这些被称之为毁灭性的灾害中,一些幸存者创造的生还奇迹,犹如一堂堂“现实版”的防灾教育课,引人反思。

每一次大地震,许多中小学生总是坍塌瓦砾中伤亡较集中的群体。然而遭受地震重创的玉树州第一民族中学师生,却令人欣喜地全部脱险。这由于前震引起老师重视,及时带领学生撤离,得益于历来重视安全教育,高度防灾意识,让近900名师生幸免于难。

“零伤亡”的奇迹,曾发生在汶川大地震:在紧邻北川的安县桑枣中学,地震一刻,老师急令学生抱头躲于课桌下,震波一过,2000余名孩子和上百名老师,从各教学楼中快速有序冲到操场,包括以班级列队,用时1分36秒!奇迹发生并非偶然。避免大劫难与学校几经加固校舍有关,与师生经常性防灾训练有关,得益于三年常态化防灾教育和逃生演练。

(3)全社会担负起责任,让防灾应急教育成常态化

我国是地震活动多,分布广震灾严重的国家,但在防灾减灾方面的意识较弱,重视程度远远不够,国外生存技能教育模式多样化、系统化值得借鉴。日本是地震多发国,在预防自然灾难、减少损失提供宝贵经验,很多值得学习。作为人类大家庭的一员,自然灾难无论在什么地方发生,都是人类共同的伤痛。人类走过灾难的经历,应对灾难积累的经验,都是人类共有的积淀。

国民防灾素质的提高,必须从普及防灾应急教育开始。现实生活中,公众缺乏应对灾害技能的现状反映出这一环节的薄弱。提及防灾教育,并不是搞几次逃生演练,应该涵盖防灾、减灾、预防事故等方面科学系统的教育,包括意识、知识、技能、心理素质的培养和训练。

注重防灾应急教育,就是珍视生命。建立一套完善的安全教育机制,全社会理当担负起责任:尽可能提高公众在危境中自救、互救意识及能力,使常态化的防灾应急教育走进城市、乡村,走进校园、社区……