高新区的管理模式研究

一、国内高新区管理模式比较分析

我国高新区发展的历史告诉我们,在高新区发展的不同阶段应采取不同的组织管理模式。我国高新区经过探索,在借鉴国外管理经验的基础上,初步形成了具有中国特色的园区组织管理模式。一般说来,我国的开发区组织管理模式可以分为行政主导型,公司制以及混合型三类。开发区建设的早期,往往采取行政主导型的管理模式,以加强政府的宏观调控职能和工作力度。园区逐渐进入正常运营和管理阶段后,混合型政企分开的管理模式,则为我国大多数园区采用。

|

管理

模式

|

细分

|

特点

|

缺点

|

|

行政

主导型

|

纵向

协调型

|

各类企业的行业管理由原政府部门负责,管委会只起到协调作用。

|

管委会在许多职能部门的多重管理下,造成相互推诿和相互扯皮的现象,管理工作效率低下。

|

|

集中

管理型

|

管委会全面管理开发区的建设和发展,具有较大的经济管理权限和相应的行政职能。

|

容易脱离城市整体的发展规划。

|

|

|

公司制

|

以企业作为开发区的开发者与管理者。

|

行政协调能力不强。

|

|

|

混

合

制

|

政企

合一

|

管委会下设开发公司,管委会负责决策、职能管理以及服务性工作,而开发公司则负责开发区内的基础设施建设。管委会和开发公司在人员设置上相互混合,负责人通常是互相兼任。政府的管理不仅行使审批、规划、协调等行政之前,同时还负责资金筹措、开发建设等具体经营事务,开发公司基本上没有自我决策权。

|

容易导致政企不分,管委会精力分散,降低管理的效力;开发公司的作用不能充分发挥,公司缺乏活力,形同虚设。

|

|

政企

分开

|

管委会行使政府管理职权,不运用行政权力干预企业的经营活动,只起监督协调作用;开发公司作为独立的经济法人,实现企业内部的自我管理,从而实现政府的行政权与企业的经营权相分离。

|

在初创阶段,难以集中有限的人力、物力和财力进行建设,有可能与政府的职能部门产生矛盾或相互推诿的现象。

|

|

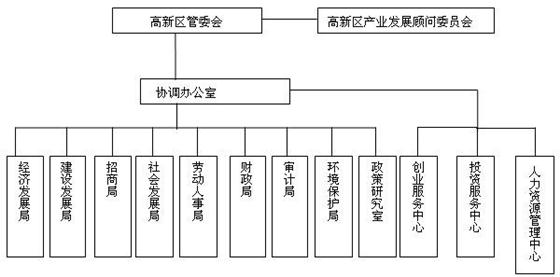

目前我国大部分园区采取的管理模式以混合型为主,一种顾问参与决策的政企分开管理模式可以兼顾效率和效果,主要管理机构与职责如下表所示:

|

机构

|

主要职责

|

|

管委会

|

承担高科技园区宏观管理、决策和协调职能。

u 建设规划:制订园区产业发展规划,经批准后组织、监督实施;审定园区经济发展用地。

u 政策和制度制定:制定相关政策并组织实施。

u 项目审批:论证并确定园区重要项目;审批园区内建设项目、技改项目和招商引资项目;审批高新技术企业的资格认定。

u 资金管理:管理和审批园区企业科技发展专项资金。

u 组织、协调和监督相关行政部门履行对园区的管理、服务和执法监督。

|

|

管委会办公室及其支持部门

|

执行管委会各项具体工作。

u 决策支持:为管委会的宏观管理和决策提供决策支持;贯彻宏观管理和协调层的管理办法和精神;搭建决策层和园区企业之间的沟通平台;

u 运营支持部门:园区发展、园区招商等业务活动,对应成立经济发展局、招商局等

u 财务管理:管委会财政预算、财务核算管理;行政事业性收费管理;土地出让金管理;园区企业财政登记。

u 内部管理:公文、会议、行政事务管理;信息发布;内部事务管理。

u 社会化服务:通过各种方式加强对园区企业的“一站式”服务,营造良好的经营环境。包括:社会保障服务、人力资源开发与服务、投融资服务、社会治安管理、对企业宣传策划、市场推广、咨询培训等服务。

|

|

管委会办公室下设各类企事业单位(包括创业服务中心、投资服务中心、人力资源管理中心等)

|

为园区企业提供各类中介服务。

|

|

高新区顾问委员会

|

由行业专家、园区专家、咨询专家构成,为高新区重大决策提供外脑支持

|

二、国内典型高新区管理模式介绍

1.上海浦东开发区模式

上海浦东开发区是由川沙县及三个上海市区交界地组成的,共500多平方公里。成立浦东开发区以后,撤销川沙县政府,成立开发区管委会,保留原县、区下面的乡镇和街道机构,实行管委会和乡镇、街道两级管理,实现了浦东新区的统一领导。浦东新区下设4个主要的开发区,各区的开发工作由开发公司负责。开发公司行使经济开发职能,没有行政管理职能。经过8年的建设,随着上海浦东的开发规模扩大和经济增长,浦东新区的城市功能越来越齐全,准政府的方式已经难以发挥作用。因此,2000年8月上海浦东开发区成立浦东区政府,实现了准政府向行政区政府的过渡。

2.北京中关村科技试验区模式

北京中关村科技试验区是由分布在各区县的相互独立的1区10园组成。为了加快首都北京的高科技产业发展,实行统一规划和统一政策,1998年,国务院批准建立北京中关村科技试验园区,成立了大管委会,实行大管委会和各园区管委会两级管理体制。中关村园区管委会主要负责制定政策,各园区采取不同的管理模式,每个开发区的具体政策和规划基本是由所属政府决定。如海淀园采取管委会与行政区分离的方式,税收、工商都由海淀区政府负责,管委会进行落实政策,协调企业与政府各方面的关系,高新技术企业认证和企业服务等。

3.苏州工业园区模式

苏州工业园区是从苏州的几个郊县中各划出一块成立的独立的开发区,其中包括4个乡镇,境内没有县、区政府。工业园区实行管委会和乡镇两级管理模式,园区管委会是准政府体制,主要负责工业园区的整体统一规划和新区的建设、管理;老区部分还是充分发挥乡镇政府的作用,乡镇政府的编制和构架保持不变,继续实施其职能,但是服从管委会的统一规划和管理。工业园区每年给乡镇一定财政支持,并制定具体的开发和招商引资计划。

苏州工业园区的管理在很大程度上借鉴了新加坡政府的经验,实行严格的政企分开,管委会主要制定规划,制定制度规范和落实政策。开发功能由中新合资开发公司来承担。

三、政府在高新区管理中的作用

1. 政府的支持和干预不可或缺

高新区对外界的吸引力取决于其环境,如生活物质环境等硬环境建设,政府应对园区的水电气热、住房、交通运输等基础建设项目进行投资以刺激当地的需求。在营造政策软环境方面,可以通过制订税收、金融、土地、规划、人才等方面的优惠政策,更好地吸引国内外的资金、技术、人才,推动开发区的发展;在建设驱动高新区的研究机构上,政府可以通过加强企业界与科研教育机构合作形成强有力的力量。

2. “小机构,大服务”

如无锡市高新区管理机构只相当于同级行政区的四分之一至五分之一,工作人员只有同级行政区的八分之一至十分之一,实行了“政务公开”、“限时办理”等制度,对需由其他部门审批的事项,实行代办、协办,使企业能真正专注于自身的研究开发和生产经营活动。为了提高服务水平,政府在园区管理中需要经历三个转变:成立之初当“保姆”,发展之中做“导师”,成熟之后做“保安”。

(作者挂职于惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会,此为工作论文)