97.46%的乡村医生没有养老保险,不仅是民办教师,一些地区农村兽医的待遇也高于乡村医生。

卫生部人才交流服务中心曾在2007年对重庆涪陵、湖北长阳和上海浦东三个地区乡村医生收入进行调查,平均年收入分别为7188元、9242元和20,398元。总体水平低于1997年《中共中央、国务院关于卫生改革与发展决定》中所规定的“当地村干部”和“民办教师”参照水平。

从收入结构来看,除个别地区外,绝大多数乡村医生没有固定工资,收入大多数来自于业务收入,而来自政府、村集体补贴所占总收入比例偏低,甚至有些地方乡村医生收入完全靠业务收入。

目前,只有上海、北京、江苏等地初步建立了乡村医生养老保险制度。相关研究显示,97.46%的乡村医生没有养老保险,“老无所养”问题严重。

曾被忽视的群体

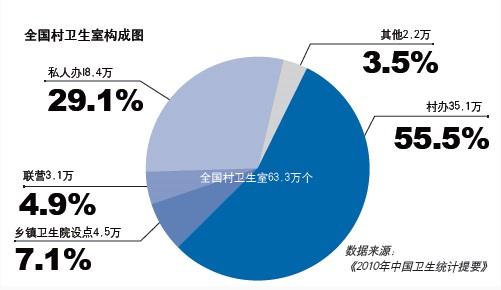

县、乡、村三级农村卫生服务机构中,县、乡两级机构大多数为政府举办的全民所有的公办事业单位,而村卫生室举办形式多样(见图)。由于农村集体经济组织已经解体,除个别经济较发达的地区,村委会作为基层群众性自治组织很难有实力兴办村卫生室,很多以村办名义存在的村卫生室实际上是村医个体兴办或承包经营。

相比县、乡两级机构大多数为政府举办的现状,个体兴办或承包占实际主导的模式使乡村医生绝大多数处于“自由职业者”状态。再加上其“半农半医”、“非卫生专业技术人员”的身份,使其完全被排斥在国家工资、福利待遇等政策之外。而与乡村医生产生于同一历史背景的民办教师,在国家政策支持下,则悉数被转为了国家公办教师,每月工资有保障,享受医保、失业保险、退休工资等福利待遇。不仅是民办教师,一些地区农村兽医的待遇也高于乡村医生。

乡村医生承担了大量的基本医疗服务和公共卫生服务,这些服务本质上属于公益性服务。二十世纪80年代中国农村经济体制改革后,政府及村集体的补偿缺失致使乡村医生失去了固定收入,只能靠医疗服务收费来维持生计。并且,乡村医生治疗的基本上又都是多发病或常见病,用药本身就非常便宜。再加上农民的收入低,往往选择较便宜的药,使得乡村医生的收入普遍捉襟见肘。

在社会保障方面,长期以来我国缺乏国家层面的乡村医生社会保障政策。原有的“老农保”由于筹资和保障水平较低,并未在农村养老中发挥实效,乡村医生的养老保险问题始终没有得到较好的落实。而固有的农民身份,又使其无法享受到城镇职工养老保险和城镇居民养老保险的福荫。

随着医改推进,相关措施为解决乡村医生的待遇保障问题提供了契机,同时也带来新的挑战。在公共卫生服务均等化、基本药物制度逐步开展的背景下,乡村医生的收入构成开始发生变化——通过提供服务所得的直接收入逐渐减少,而来自政府的公共卫生服务补助、基本药物零差率销售经费补助等将成为其收入的主要来源。养老保险方面,2010年1月卫生部发布的《关于加强乡村医生队伍建设的意见》中提出:“乡村医生养老保险可结合新型农村社会养老保险等多种方式予以解决”,至于具体如何来实施和变现,各地却路径不一。

镇村一体化破题

据了解,在全国23个已制定乡村医生公共卫生服务补助政策的省(区、市)中,北京、江苏、青海等7个省(区、市)的办法是以考核评价为基础,补助标准高于3000人/年,这将有利于解决乡村医生的收入偏低问题。同时,为保证村级补助到位,江苏省又发文要求“对乡村医生承担的基本公共卫生服务,按照不低于当地基本公共卫生服务专项资金总额的30%给予合理补助”。在补偿药品零差率销售对村级卫生机构的影响方面,上述7省(区、市)明确提出了乡村医生或村卫生室基本药物零差率销售经费补助的具体方案,包括对乡村医生给予定额补助、按行政村给予定额补助、根据户籍人口核定给予补助、核定收支差额等。据悉,这些政策全部于今年制定,其配套措施的制定、效果的评估需进一步关注。

养老保险方面,北京、江苏等地根据自身特点对乡村医生养老模式进行探索,为其他地区提供了借鉴经验。北京按照“老人老办法、新人新办法、中人过渡”的方式,将乡村医生养老保险的政府补助政策与北京市新型农村社会养老保险相衔接,使乡村医生养老保障问题得以解决;在此模式中,通过按执业年限给予财政补贴的方式,体现政府对乡村医生贡献的肯定。江苏将乡村医生以灵活就业人员的身份纳入企业职工基本养老保险,县级财政担当其用人单位的角色,承担筹资总额的12%,同时使其获得与城镇就业群体同样的保障水平;在养老保险金补缴方面,通过允许达到退休年龄后继续延缴,直至缴足15年的方法,缓解一次性补缴给乡村医生带来的巨大经济负担。

除上述省级政策之外,一些市、县根据自身情况也进行了大量探索。以苏州的吴江市(县级市)为例,全市实施镇村一体化管理,各社区卫生服务中心(乡镇卫生院)作为村卫生室的管理主体,村卫生室为乡镇卫生院派出机构,村卫生室人员实行聘用制,为被聘用的乡村医生统一办理养老保险。

为配合医改推进,2010年起该市将农村公共卫生专项经费提至人均80元以上,同时通过考核保证至少30%落实到村级;提出建立基层医疗卫生服务机构政策性补偿机制,由市、镇(区)两级财政分担,保证乡村医生年均收入不低于3.5万元。此外,根据苏州市文件,农村社区卫生服务中心(乡镇卫生院)和村社区卫生服务站按每万服务人口配备18名卫生技术人员的标准重新核定编制,取得执业助理医师及以上资质的在岗乡村医生,经考核后可纳入正式编制。通过该项措施,一方面保证农村卫生服务体系中适当的人力配置;另一方面鼓励乡村医生向执业(助理)医师转化,转变其乡村医生的身份,为从根本上解决乡村医生的问题提供解决之道。

文/ 田疆 张光鹏 任苒

乡医“老无所养”阶段破题

评论

6 views