安排免费师范生上岗为何如此费劲?

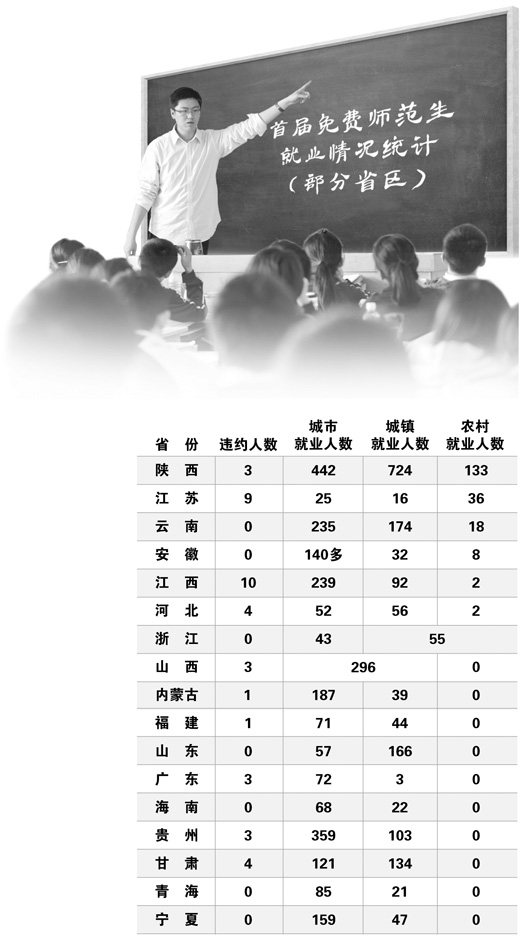

今天人民日报刊登:《记者深入17个省区调查万余名毕业生去向首届免费师范生去了哪里?(首届免费师范生上岗进行时@调查篇)》,这篇调查很值得一读,虽然全国违约的学生并不多一共41名,而任教农村学校的仅占受调查总数的4.1%,在被调查的一共17个省,其中就有10个省、自治区去农村一线任教的学生人数为0;这批毕业生的39%到了县镇及以下的中小学任教,因此在城市中小学任教的学生的比例最高。

那么这个政策的初衷是什么呢?根据2010年制定的《教育部直属师范大学免费师范毕业生就业实施办法》,免费师范毕业生一般回生源所在省份中小学校任教,鼓励到边远贫困和民族地区任教。到城镇学校工作的免费师范毕业生,由当地政府教育行政部门结合城镇教师支援农村教育工作,安排到农村学校任教服务两年。

调查说:“与高就业率形成鲜明对比的是,免费师范生中,下基层就业的意愿并不强烈,到农村学校任教的比例非常低。”因此就出现了:“在县城任教已是我的底线”。这个结果与“保编保岗”竟让优质生源成“烫手山芋”,贵州“2747个岗位和466个免费师范生形成了供不应求的局面,需求数与毕业生数量之比接近6∶1”形成鲜明的对比。江西省教育厅师资处处长侯铁军说:“你们都不知道啊,安排这300多人真费劲!”“侯铁军们”的苦恼是:安排每名免费师范生就业都涉及岗位、编制和钱,各地的教育、人事、财政部门都必须全程参与、具体落实。“由于权限问题,很多事情,教育部门只能协调”。而更突出的问题是:有了岗位和编制,能否“留得住”,也正考验着免费师范生。

笔者观点,免费的师范生的吸引力在于免费,而且是在全国重点师范大学招收的学生,而这些学生最终能不能够到边远贫困和民族地区任教却深刻的反应这些学生在培养过程中的价值取向。如果政策安排“安排到农村学校任教服务两年。”都不能落实到实处,那么师范教育本身就应当受到质疑。

今年教师节之前,温总理在向教师做的报告中讲了一段民国教育史,讲到晏阳初、陶行知、梁漱溟从事乡村教育的实践。上个世纪20-30年代出现一大批知识分子从事乡村教育并不是偶然的,深刻反映平民教育发展与社会实际生活需求趋于一致,平民教育的推进过程,是知识分子自觉接近劳苦大众的过程,这是由于“五四”以后教育思想发展过程中民主教育思潮、民族教育主义思潮和社会主义教育思潮成为主流。

为什么今天的师范生就不愿意到乡村第一线?这不仅是这批师范生出现的问题,而是整个教育价值取向的问题。

“知识改变命运”或者说“教育改变命运”在价值取向上与晏阳初、陶行知、梁漱溟以及那个时代的知识分子价值观很不一样,把收入、房子、车子与城市生活作为改变“命运”的筹码,那么教育在价值取向就不得不进行反省。

如果说时代不同了,价值取向改变了,然而知识分子自觉接近劳苦大众的这种价值取向并不过时,一旦失去这种价值观,不仅是平民教育的推进受到阻力,实际上是整个社会在倒退。而政策安排是有期限的“农村学校任教服务两年”都无法实现,那么中国偏远地区的教育公平还有很长的路要走。一个人口大国教育公平中最突出的问题仍然是农村和偏远地区的教育发展。

《中国乡村教育之根本改造》是陶行知先生于1926年12月的一篇演讲,当时陶行知先生严厉批判了乡村教育,他说“中国乡村教育走错了路!他教人离开乡下向城里跑,他教人吃饭不种稻,穿衣不种棉,做房子不造林;他教人羡慕奢华,看不起务农;他教人分利不生利;他教农夫子弟变成书呆子;他教富的变穷,穷的变得格外穷;他教强的变弱,弱的变得格外弱。前面是万丈悬崖,同志们务须把马勒住,另找生路!”

今天读这一段仍然备感亲切,陶行知主张:“依据乡村实际生活造就乡村学校教师、校长、辅导员的地方。因为要有好的学校,先要有好的教师。”这也是陶行知后来兴办晓庄师范的初衷。

免费的师范生能不能成为乡村一线的优秀教师也是一个价值取向的根本问题。

二〇一一年九月二十八日星期三