新国画中的西藏意象

推荐语:侯耘先生是我见到的十分勤奋而又具有独特创意的画家,侯耘的作品,不仅让观赏者能够看到一种艺术的形式美,而且能够从形式美的关联中找出生活的渊源和变迁;找出这些人物形象透射出来的生存状态和启示意义;找出作者本人自律性的内在轨迹,以及他对传统和现代的艺术形式、色彩、空间、肌理、材料颇具个性的审美追求和细腻情思。侯耘的本职是重庆南岸区基层税务系统公务员,但他其实也在艺术道路上默默耕耘了近30年。

油画《喜马拉雅之侣》侯耘作

艺即手艺,术即技术,艺术家首先必须具有手艺和技术。手艺和技术是长期从事某项活动练就而成的,从而达到熟能生巧,巧能生精。2007年开始,侯耘融国画、油画、水彩、水粉等多种绘画的技法,在宣纸上以丰富、多层次的色彩和强烈的造型创新国画。新国画应用色彩在宣纸的浸触巧妙达到了效果,画面色彩有油画的厚重感,又保留了国画的润泽感,新国画趋于上述理念,融多画种之优势于中国传统宣纸上,以丰富、多层次的色彩和强烈的造型感,冲击着观众的视觉感官,带来更多舒畅愉悦的清新享受。

新国画《初涉藏源居》侯耘作

艺术家为表达思想感情从事手艺和技术,工匠为完成工作订单从事手艺和技术,没有再创性;艺术家以手艺和技术作为表达个人思想感情的途径,工匠以手艺和技术来完成工作任务,获取劳动报酬,不表达个人思想感情;艺术家的价值观、世界观、人生观决定观察方式,从而决定表达方式,引起手艺和技术的不断变化,工匠的手艺和技术只有熟练程度的变化。

新国画《阿坝的印象》侯耘作

艺术家就是有专门技术,并以此抒发情怀的人,包括画家、书法家、雕塑家、舞蹈家等等。艺术品就是以手艺和技术来表达作者个人情感的制作或创作成果,包括绘画、书法、雕塑、舞蹈、摄影、电影等多种形式的作品。能通过手艺和技术表达个人思想感情的工匠是艺术家,不能表达个人思想感情的画家即使运用了再高的技法,他的作品不是艺术品或艺术性不高。总之,有技法又有情感的作品是上乘的东西,最值关注。

新国画《繁林的静待》侯耘

侯耘先生的作品,纯真而又自然,充满激情和梦想,感谢陈利撰写的《 新国画中的西藏意象》,让我们欣赏侯耘先生的最新作品,感知西藏的神秘和美好。(蔡律)

新国画中的西藏意象

文/陈利 图/侯耘

对艺术家而言,西藏是个取之不尽的宝库,这片神奇的山水和独特的民俗,吸引着他们一次次地远赴藏地或留守数载,将西藏形于纸上,传于歌中。画家侯耘,在20多年踽踽独行西藏的路上,将自己孤独地流放,用“新国画”的形式,抛开常人对西藏的了解,抛却浮光掠影的风景民俗,找到属于自己内心的表达。

新国画《日出藏东》侯耘作

境界之变 藏装带来领悟

侯耘8岁习画,在毕业于中央美术学院的父亲影响下,从素描开始,接受严格的古典主义训练,积累了深厚的功底。最早画油画,一画10多年。

1989年,带着好奇和窥秘的心理,侯耘第一次去西藏。之后每年,侯耘至少去一次西藏,每次至少半个月时间。起初,他总被当地民俗与风土人情所囿,慢慢地,好奇和兴奋一点点消解,每去一次他越低调,越沉默,越发现自己不了解西藏,西藏就是个谜,接触得多,越觉得参不透。他陷入这个僵局,脱不开又没有新的领悟。

直至有一次参加草原的聚会,身着藏装的藏族同胞载歌载舞,漂亮的藏装让侯耘不由发出惊叹。这时身旁一个上了年纪的老大姐说:“你们只看重那身衣服!”一语惊醒,顿时感到自己作为一个观光者的肤浅和无知。他开始明白,传达感情才是画的高境界,感情的真实比再现更重要,倘若一幅画作缺乏思想,没有灵魂的注入,画技再高超,境界也只能陷于苍白。

《山中梦》侯耘作

突破了思想的桎梏,侯耘开始拿起画笔画西藏,画他在西藏的路上所思所想所感,画他在路上的某个状态,某个瞬间。他将自己流放到珠峰脚下、阿里高原……住过荒原中几百年前被人遗弃的洞窟;为躲避野兽的追踪陷进泥沼差点送命;淌过滔滔的洪水,命悬一线。

新国画《藏匿福源》侯耘作

去西藏,是要把那个在都市里浸染已久的内心脱离出来,进入到一个最原始的状态,只有在一个单纯至极的环境里,才能审视自己的内心,思索过去,直面未来。对侯耘而言,去西藏的动力来源于对死亡的恐惧,不惧怕死,但害怕等死。与其碌碌而机械地重复一天又一天,不如在跋涉的路上找到自己灵魂的皈依,在凄楚、苍凉、孤寂中,触动容易懒惰的灵魂。他在荒无人烟的路上嚎啕大哭,在珠峰脚下匍匐于地,在阿里高原死人沟站宿一夜,万籁俱寂中迎来温柔的黎明,看对面的雪山逐渐变幻金色、玫瑰色。这样的行走,忧郁得以排解,激情得以喷发,思绪得以奔流。

《扎西之家》温暖的厨房 侯耘作

西藏是如此地动人,就像他在某一个傍晚,筋疲力尽的行走后歇息于某个不知名的小村,迷迷糊糊地睡去,却被一阵热气惊醒,猛然一看,一个脸上长满褶皱的藏族同胞的脸几乎垂到他的脸上,看他醒来绽开一个憨厚的笑,递给他一碗雪白的饺子,只是普通的白菜馅,却是他这一生吃过的最好吃的饺子。还有一次,历经7天徒步珠峰,在第六天才找到一个藏族小村落,烤干湿漉漉的衣服,在真正的床上睡了一觉,第二天起来环视四周,普通而简朴的藏族同胞家庭,很多东西都不超过一百元,但每一样都必不可少,散发着烟熏火燎的生活气息。这位藏族同胞的家给了侯耘一次温暖的休憩,他画下了藏民的厨房,取名《扎西之家》。

西藏给了侯耘源源不竭的灵感,他将这些情感全部倾注到画作之中。侯耘认为画画要勤于画,更要勤于思,是画技与思想同时提高提炼的过程。与西藏结缘二十余载,留下了两百多幅西藏题材的作品。

西藏之美 宣纸上的新国画

一次次地去西藏,在踏遍雪域高原之后,侯耘的画风逐渐有了改变。

从2007年开始,侯耘开始融国画、油画、水彩、水粉等多种绘画的优势,在宣纸上以丰富、多层次的色彩和强烈的造型创新国画。他认为,国画在表现传统意境上非常到位,但反映新的审美题材上有些力不从心,西藏的大风景、大格局需要一种更好的表现形式。一幅优秀的作品不外乎两点,或者憾动人心,或者赏心悦目,倘若不能撼动人心,那也应该给人美的享受。而任何一个画种,若是一成不变地沿袭下去,终会从优势沦为劣势,所以,画者不能过分强调画种上的界线,要不惜打破常规去创新,艺术的生命力也是在自觉或不自觉的创新中得以彰显与延续。

新国画《追溯之光》侯耘作

侯耘的新国画在内容、形式、材质上都与传统国画有意拉开距离,以真实的景致为表现内容,材质上除保留宣纸外不拘一格,运用色彩在宣纸上的浸触蔓延而巧妙地呈现出意境效果。画面色彩既有油画的厚重感,又保留了国画的润泽感,为视觉感官带来更多舒畅愉悦的享受。这种直接的审美,让观者能直接感知美的存在,切合当代人对审美的需求。

观赏侯耘的新国画作品,能感受到画家洋洋施彩,颇为洒脱的一气呵成,在有意与无意间,塑造出作品的深邃思想与大画面融合一致的大气场。在大山大水之外,又隐藏着画家关于信仰、生命等宏大命题的终极思考。无数鉴赏者在画前驻足沉思,透过西藏的风物景致,看到画家儒雅平和外表下的激情奔涌。西藏之于侯耘,如同精神的原乡,魂牵梦萦,百转千回,他画就的西藏,以其巨大的艺术魅力感染着更多热爱西藏的人们。

画家档案

侯耘(艺名染功),1966年生于重庆,20余年来的绘画生涯磨炼出其淡然平和的品格。2006年在“重庆中国三峡博物馆”举办大型个人画展,为媒体、大众所认识。成名后的侯耘作为一名画者,依然以朴实的心追逐着绘画天界中无止尽的道路,并在熟谙油画、水粉画的创作基础上,演绎出全新的“新国画”。

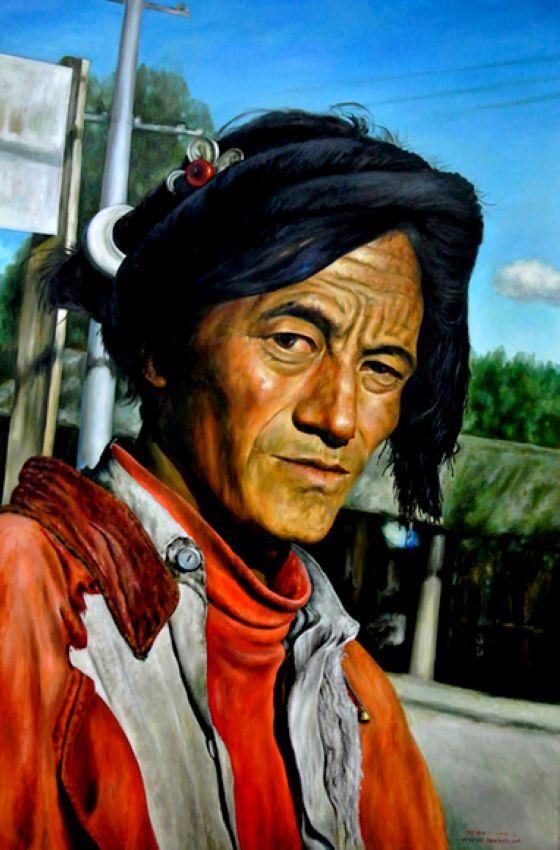

油画 《警惕!绿色正在消亡》侯耘作

此画作,画家酝酿10年,历经色彩、素描等多稿乃成。画中的康巴汉子,警惕的眼神发人深省。画家将内心世界感受到的执着眼神,带着对绿色家园、绿色精神世界强烈的诉说愿望,一点一滴汇聚在《警惕!绿色正在消亡》的醒语中——人类恣意改造世界的美好想法,往往忽视付出的代价却是让绿色正在消亡、正在隐退。画家长歌当哭以挽绿,以此画来警己警世。

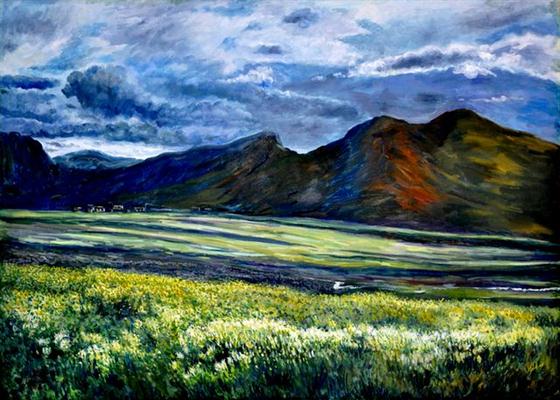

油画《喜马拉雅山中》侯耘作

喜马拉雅山北麓干旱少雨,所以人烟稀少、极其荒凉,但偶尔会出现一块成片的青稞田,其间点缀着零星的藏居。画家感叹人的顽强和生命的伟大,只要苍天赐予给我们一块能够耕耘的土地,我们就能繁衍生息。透过画作,观者能感受到高原蓬勃张扬的生命力。

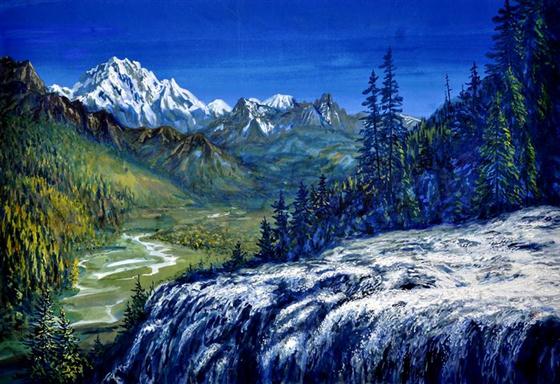

新国画《至臻无尚》侯耘作

画家平身有过一次面对伟岸和刚强,不自觉地及地而跪,那是经过四天艰难跋涉初见珠峰,在珠峰辉煌的日落中,感受到它的至高无上。

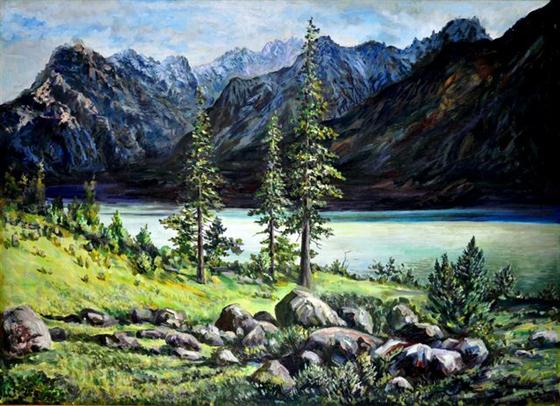

新国画 《愿滞山中》侯耘作

穿过密林欣然登高,清泉石上流的景象映入画家眼帘,那是从冰川消融下来的雪山之水,清凉地淌过画家的心田。面对空灵山谷、潺潺流水,可以放下欲望、留滞山中。

水粉《灵显》侯耘作

灵山与圣佛,护佑着纯净的青藏高原,朝圣是藏族同胞最虔诚的参拜习俗,画家常被此感染。内心纯净就会心中强大,不管是现实中的活佛还是心灵里的圣佛,都会因为内心虔诚而灵显。