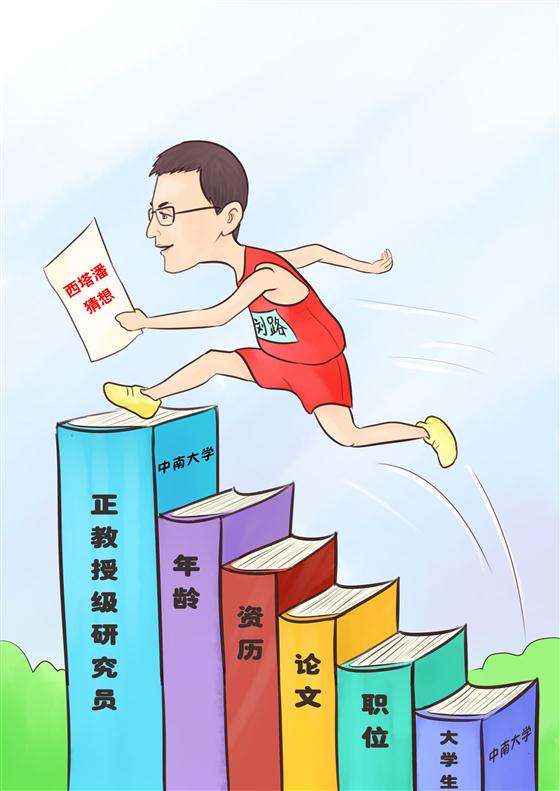

近日,中南大学破格聘任22岁的刘路为教授级研究员,湖南大学引进28岁的“青年千人计划”入选者邓露为教授、博导,在社会上引起了热议,有人鼓掌叫好,也有人“拍砖”质疑。抛开具体的个案,我们更关注背后的人才发展理念和选人用人机制创新。如何不拘一格培养选拔青年人才,营造青年人才成长的良好环境,让更多潜在的“刘路”脱颖而出,我们邀请相关专家学者进行讨论——

访谈嘉宾:

黄伯云 中国工程院院士、中国科协副主席

林泽炎 中国人力资源开发研究会副秘书长、研究员

薛永武 中国人才学专业委员会副理事长、中国海洋大学教授

胡跃福 湖南省社科院人才研究所所长、研究员

王晓生 河南省沁阳市委常委、组织部长

人才思想解放的生动体现

◇在更大范围激励大学生勇于探索,刻苦钻研

◇反映了时代的进步和社会人才思想的解放,也彰显了人才机制的突破

记者:刘路和邓露的共同特点是年轻、资历浅,从人才成长规律的角度来看,您是如何看待这种“年轻教授”现象的?

黄伯云:对一些有特殊天赋和突出才能的青年人才视而不见,对我们的事业而言是一种损失。事实上,许多有所作为的科学家,他们的重大发现大都是在青年阶段。破格聘任刘路更深层次的意义,还在于能够在更大范围激励大学生勇于探索、刻苦钻研。美国总统奥巴马曾经说过,他对美国的教育感到悲哀的一面,就是泡沫经济把大学生都引向学经济学金融,而不愿学习艰苦、枯燥的工程、数学等理工学科。我们的大学也面临着这样的问题,一项调查显示,在9个职业中,我们的学生选择愿意做科学家的位列第7位,仅次于工人和农民。大学是培养人才的地方,如果大家都想着怎么挣钱,没有理想和追求,自主创新就会失去动力,我们的教育就是失败的。在这方面,刘路无疑给当代大学生做出了一个很好的榜样。

薛永武:总体而言,这是一种非常可喜的人才现象。在人才的成长史上,每个人的成长道路都是独特的,成才道路千万条,既有按照常规发展起来的杰出人才,也有一些不被人们所理解的天才、偏才甚至是怪才。对刘路这样的特殊人才,我们首先要学会理解,理解其成长与创新的过程,理解其做出的成就,不能按照常规、常情和常理去评头论足。其次,我们应该看到,对刘路等人的破格之大,这在论资排辈的时代是不可想象的;而刘路等人能够被破格选拔,在很大程度上反映了时代的进步和社会人才思想的解放,也彰显了人才机制的突破。人才的任用只有打破条条框框,不拘一格,才能在社会整体意义上激励更多的人才脱颖而出,进而营造人才辈出的格局。

王晓生:这一现象对于转变用人观念,加快青年人才成长,建立科学人才发现选用机制,都具有非常重要的意义。青年是国家的未来、民族的希望,源源不断地培养造就大批优秀青年人才,是党和人民事业继往开来、薪火相传的根本大计。从网上的争议来看,尽管大家议论纷纷、褒贬不一,但对于“不拘一格选人才”的理念,绝大多数是认可的,只是如何科学地做到“不拘一格选人才”,需要认真研究摸索。

胡跃福:在许多高级别的学术会议上,我们经常看到,唱主角的都是些白发苍苍的老教授、老专家,少有青年人才崭露头角。我们不能仅仅看到老教授、老专家的老而弥坚,还应该看到我们的选人用人制度的不足。现在许多人担忧此举会“捧杀”青年人才,“捧”固然有“伤仲永”的千古案例,但不“捧”也未必会成名成家。和世间万物一样,天才的生长也需要合适的土壤,没有适宜的环境,良种也可能长成“瘪稻”,甚至被埋没。事实上,上世纪二、三十年代,北大、清华、浙大、西南联大、暨南大学等高校年轻教授就比比皆是,如胡适、钱钟书、陈省身、华罗庚、叶公超等,凭借在各自领域的学术成就,当教授时年龄大多在30岁左右,而且之后大多著作等身、成就斐然。

用发展眼光看待青年人才

◇关键是看年轻人有没有被业界、社会认可的真本事和实绩

◇与其说是对青年人才质疑,毋宁说是对选人用人制度公信力的期待

记者:近年来,中国但凡出现青年人才破格使用现象,如周森锋、焦三牛等,总会引来媒体舆论的一片哗然,引起了许多人的质疑和担忧。这背后反映了当前社会人才理念和制度层面的哪些问题?

林泽炎:人们之所以对他们采取了质疑和担忧的态度,是因为他们都“年轻”。年轻不仅不是罪过,反而要本着高度的社会责任感大力培养年轻人,关键是看年轻人有没有被业界、社会认可的真本事和实绩。只要程序公开透明,基于潜在能力、现实业绩和优秀品行评定的,就应给予充分肯定。

薛永武:从社会思维定势来看,我们长期习惯于按部就班、论资排辈用人才,一旦出现人才破格现象,就会感到不适用、甚至产生某种抵触心理,这其中也不乏一些嫉妒青年人才的“红眼病”。当然,我们的人才机制还不完善,在一定程度上还存在着任人唯亲的现象,有时甚至还会出现“拼爹”和买官卖官现象,所以,一旦出现了打破常规的用才举措,人们总是会用有色眼光看待,怀疑背后存有猫腻。与其说人们是对青年人才质疑,毋宁说是对选人用人制度公信力的期待。

王晓生:这背后主要是论资排辈的陈旧观念在作怪。邓小平同志曾经指出,论资排辈是落后的习惯势力。不可否认,这种“惯性”现在依然一定程度存在,有的求全责备,对年轻人不放心,认为“嘴上无毛,办事不牢”;有的过于求稳怕乱,很有发展潜力的年轻人才,稍有争议就搁置不用;有的搞平衡搞照顾,认为年轻人来日方长,老同志是最后一站了,不提过不去。破除这些落后的思想观念,需要我们从事业发展后继有人的战略高度,来认识培养选拔青年人才工作,牢固树立科学人才观。

黄伯云:“脱颖而出”的“颖”字本身就包含了“尖子”的意思,只有实践证明真正优秀的人才才能破格,我们不能为了破格而去破格。从刘路的条件看,刘路解决了一个教授也解决不了的问题,对他的破格只是一种名至实归的认可,换个人花100万元买都买不来。千军易得,一将难求;常格不破,大才难得。如果大家都是“齐步走”,5年才能提副教授,再5年才能提正教授,领军人才就没有办法出来。

既要破“格”,更要立“格”

◇放弃起码的标准、规范、要求等,那只会造成混乱,失去起码的社会公平底线

◇摒弃求全责备的完美主义标准,敢于重用天才、偏才、怪才

记者:刘路、邓露现象体现了“不拘一格用人才”的用人理念。但不拘一格用人才,并不意味着不要“格”。从我国当前的用人机制来看,哪些“格”需要破,哪些“格”需要立?

薛永武:孔子说,“随心所欲不逾矩”。随心所欲就是不拘一格,但人们在随心所欲的同时,还应该“不逾矩”。由此可见,用人不拘一格实际上也是有“格”的。过去,人才使用存在惟资历、惟学历、惟身份、惟职称的现象,确实阻碍了人才开发,所以,才有了不惟学历、不惟职称、不惟资历和不惟身份的“四不惟”。“四不惟”有利于打破用人机制上的论资排辈,重视人才的贡献、业绩、能力,但完全无视学历、职称、资历和身份,恐怕也不符合实际。实际上,资历、学历、身份、职称与贡献、业绩、能力在逻辑上是交叉关系,而不是简单的二元对立关系,因为一个人只有通过努力,具备了相应的知识和能力,已经做出了一定的贡献和业绩,才能获得相应的资历、学历、身份和职称。正确的做法应该是,讲台阶而不惟台阶,论资历而不惟资历。

林泽炎:中国人自古以来就十分看重亲情、友情、乡情,这种人情关系很容易影响用人的公正性,如果完全“不拘一格”,放弃起码的标准、规范、要求等,那只会造成混乱,失去起码的社会公平底线。因此,人才的使用是需要必要的“格”的,那就是潜在的能力、突出的业绩和优秀的品质,除此,其他的所谓“格”,如资历、经历、年龄等是可以打破的。当然,从事不同工作的人才,其使用的“格”应有差异性规定。

王晓生:不拘一格选人才要做到“三破三立”:一要破身份界限,立人才标准。要走出惟学历、惟职称、惟资历、惟身份的误区,打破“身份”界限,拓宽选才渠道。要分行业、分层次、分专业,细化优秀人才标准,让大家明确各个职级、职务、职称的量化标准。要在以德为先的前提下,摒弃求全责备的完美主义标准,敢于重用天才、偏才、怪才,为人才发展提供宽松、宽容的环境。二要破资历限制,立选才程序。台阶是优秀人才积累经验所需要的,但如果台阶过细过繁,就会贻误优秀人才的成长进度。程序公正透明,往往能让人心服口服。要完善公开、民主、竞争、择优的选人用人机制,变“伯乐相马”为“赛场选马”。三破“能上不能下”,立用才平台。必须打破“能上不能下”的怪圈,对优秀青年人才要敢于及早压担子、交任务、给平台,为他们成长进步提供发展空间。

制度机制比“破格”更重要

◇既要尊重人才成长的一般规律,又要尊重优秀人才脱颖而出的特殊规律

◇在资源配置上适当向青年人才倾斜,使他们能够坐得住冷板凳

记者:“22岁教授”只是个特殊的个案,营造青年人才成长的宽松环境,让更多的潜在的“刘路”脱颖而出,我们需要在政策、制度、环境等方面如何作为?

黄伯云:青年人才成长关键还是要靠制度和机制,要出台不同层次的人才工程和人才计划,让他们在每一个阶段都有目标和平台,进行滚动式培养,形成人才培养的完整链条。刘路的成长经历也表明,宽松自由的环境对青年人才成长至关重要。一颗小苗要长成大树,需要更多的阳光雨露。对一些特殊的青年人才,我们不能太苛刻地去要求他们,要保护他们的特长,呵护他们的成长。

王晓生:青年人才的成长离不开单位领导特别是“一把手”的重视支持。我们要从战略角度来看待培养选拔青年人才,要有“敢为事业用人才”的胆识和气魄,既要尊重人才成长的一般规律,又要尊重优秀人才脱颖而出的特殊规律;既要按政策规定办事,又要对特别优秀的青年人才留出“快车道”。

薛永武:法国大革命时期,罗兰夫人认为法国遍地都是“侏儒”,没有人才。列宁不同意这个观点,谓之“罗兰夫人的错觉”,并结合十月革命胜利后的俄国国情说:“人才既多又缺。”说多,是因为请求为革命事业效力的人与日俱增;说缺,是因为当时社会到处都在埋怨缺乏人才。我们也要走出这种“罗兰夫人的错觉”,树立“人人皆可成才”的观念,注重对人才进行整体性开发,从宏观层面的国家政策性开发,到中观层面的家庭、学校的培养性开发,工作岗位的实践性开发,再到人才的自我开发,形成合力效应。

林泽炎:青年人才培养是个系统工程,应有多个方面的协作努力。在职业价值层面,应鼓励人们注重根据自己的兴趣爱好而不是功利性目标选择自己的职业生涯;在教育层面,学校应大力实施综合素质教育而不是应试性教育,家庭应注重孩子的民主引导和优秀品质塑造;在人才配置层面,打破一切妨碍人才流动的制度障碍的同时,应建立单位内部人才市场,确保人才在社会、行业、单位和岗位的四重优化配置;在人才的评价层面,建立社会和业界评价机制,提升人才的公众和业界认可度;在人才的使用层面,遵循人才激励的差异性和人才保障的公平性原理,建立人才激励保障机制,确保人才创造性价值充分实现。

胡跃福:对青年科技人才来说,最重要的支持就是科研资源。长期以来,因为传统文化、利益垄断和官僚主义等因素影响,科研界愈来愈陷入论资排辈、抵制创新、近亲繁殖、歧视青年等多种怪圈之中,导致创新精神、创新能力、创新人才缺乏。要改革科研资源配置方式,给优秀青年人才更多的机会,以科研能力、知识素质、科研潜力等来分配资源,不能让学历、职称、资历的门槛,把青年人才挡在门外。在资源配置上适当向青年人才倾斜,保证他们基本上衣食无忧,不为五斗米折腰,使他们能够坐得住冷板凳,根据自己的兴趣特长潜心钻研下去。其次,使用是最好的培养,对于优秀青年人才要敢于压担子、交任务,放到关键岗位、重大项目中去锻炼。