提要:如果你确定今生要处理好一件最重要的事情,以利他人和社会和谐,那么你必须使自己成为真正幸福快乐的人;如果你确定今生的职责是消除业障,那么遭遇痛苦就是你最大的快乐。绝大多数人理解和追求的幸福快乐,其实是苦乐交叠、不得究竟、有情有漏、风雨飘摇、虚假不实的梦幻泡影,因此你需要阅读——

(一)

宇宙人生的真谛传播了几千年,但是觉悟者如果不进一步开示,那么很多人确实无法知道——人生肩负的职责是消业而不是造业,是还债而不是讨债,是付出而不是索取。

人在今生既然做了人,说明前世的我们并不完善,如果完善就去了天界、天堂,而不会流落到这个苦乐参半、如梦如幻的阳间世界。寄身阳间的人有一个寄生法则——所有生命的得失均呈平衡状态,这跟“银行存款”是一样的道理。为什么要用“寄”字,因为阳间并不是人类真正的家,我们即使长命百岁,也是寄生在一场短暂的梦里。我们知道睡梦中的生活是梦境,是因为我们都会醒来,正如密教大师王弘愿所说:“当其梦时事事实有,一至醒来,恍悟为梦。”常人以为山河天地、名利钱财、俊男美女,一切都是实实在在的真有,但这是做梦啊!我们不知道今生是一场虚幻不实的梦境,那是因为我们一直沉迷在梦里,一直没有醒来,在临时那一刻猛然醒来,方觉恍然大悟,但你的一生已经在罪孽中稀里糊涂地度过。人类真正的家在天国(天堂),需要佛菩萨接引才能回去。阳间的我们只是匆匆过客,从生到死犹如梦中旅行一般。虽然人生是梦,但有梦境的寄生法则,有梦中真正的幸福与快乐,有造化来世的因果逻辑。

寄生法则告诉我们,一个人所做有益他人和社会的事,以及经受不如意的事,以致病痛、不幸等,都是“存款”,而享受幸福快乐则是“取款消费”。所谓“大难不死必有后福”,也是这个意思,因为“大难”增加了“存款”,“消费”起来更有底气,有底气就会有后福。

上天有一个“金融创新”工具——允许人“透支消费”。今生的幸福快乐,是消费前世和今生“存款”带来的,来世的幸福快乐,则是消费今生、来世“存款”带来的;今生做的好事,经受的痛苦、不幸等,是偿还前世和今生“透支”的“债务”,也是为今生和来世的幸福快乐“存款”。我们今生人与人的关系,所有的恩怨情仇,都是前世、今生结下的报恩抱怨、讨债还债的关系,所谓报应,也完全体现了“存款”法则。这就是伟大的净空法师说的“因果通三世”——你想知道自己前世造了什么“因”(“存款”或“透支”)、造了多少“因”(“存款”或“透支”),只要看今生的得到和遭遇便一目了然;你想知道自己来世会有什么“果”(“存款”或“透支”)、有多少“果”(“存款”或“透支”),只要看今生的所作所为便全部知道。用净空法师转述古人的话讲,就是“欲知过去因,今生受者是;欲知来世果,今生作者是。”

任何生命体的快乐都会多于烦恼,因为“存款”有“利息”;任何生命体的烦恼都会多于快乐,因为“欠债”也有“利息”。在三世六道的“借贷”关系中,快乐等于“烦恼+利息”,利息是多出来的快乐;在三世六道的“借贷”关系中,烦恼等于“快乐+利息”,利息是多出来的烦恼。这个等价关系是把前世、今生和来世一起合算的。人生幸福快乐的源泉在哪里?就在于你是一个“存款人”,而不是一个“负债者”。如果你是一个“负债者”,不会有真正的幸福快乐,否则就是自欺欺人。

我们懂得这个道理,可以有两个作为:一是效法民间思想家李映颛先生所说“羊”的精神,去恶向善多“存款”。“善”、“恶”是什么?李映颛先生说,参透汉字就会发现,揭开“一”的遮蔽,业就在“恶”里,且生于“心”上。消业还债,去“恶”向“善”,就是效法“羊”的精神,入于灶(“口”)上的釜(“凵”)中,以献祭天地。一个人带业而来、欠债而生,其实是上天赐予的消业机会,能够很好地珍惜,利用有限的生命消完业、还完债,便可实现幸福人生,甚至即身成佛,得漏尽神通、无量喜乐。烦恼、苦难来了,要知道这是“存款”;伤害自己的人来了,要感谢他,因为他是来帮助自己“存款”。世上没有谁是白白忍受烦恼和苦难的,如果忍受很多的烦恼、苦难而不见快乐到来,那是因为前世、今生“透支”的“业债”没有还完,把债还完就是“净存款”即纯快乐了。二是“取款消费”要有节制,要会惜福,快乐不要过分、过滥,要学会“开源节流”,只有“开源节流”,富有和快乐才是可持续的。

“存款”有时候是痛苦的,西方人最早认识这个道理,因此要付给“存款人”利息。但如果知道“存款”是还前世、今生的债,是存今生、来世的福,那么“存款”也是快乐的事情。如此的人生,就没有痛苦可言了。例如生病,这是还前世、今生快乐透支的债,也是存今生、来世的快乐,那么生病有什么值得痛苦呢?那是一件好事啊!例如有一年,我自己的工作、妻子的生意、儿子的学习都异常顺利、成绩不凡,到年底我就不安起来,当离新年还剩最后几天时,忽然犹有神助一般,我患了一场重感冒,折腾半月才痊愈。但在肉体痛苦的感冒期间,心里却很快乐,因为这是还债消业,因此我感谢老天赐予我生病的机会!如果真有一个没有信仰的凡夫一直长久地健康快乐,那是梦幻泡影,他后续的灾难是无可限量,并且不可救药的。2009年有朋友对我说:那么多人批判攻击你,如果你确实掌握真理,也应该进行反攻啊。我说你是想陷害我啊,别人批判攻击我,他其实是在帮助我,在我的“账户”上增加“存款”,那是我的“净收入”啊。如我反批评的话,那就立即减少“存款”了,弄得不好还会“透支”,为什么要去做那样的“亏本”折腾呢。我患有好几种医学上的不治之症,但依然每天快乐得像孩子一样,因为疾病是老天赐予我还债消业的福,为什么不快乐呢!快乐还债、快乐消业,有的不治之症反而好了,所以相对于佛法真谛,最伟大的医学都是小儿科。如果你确定今生要处理好一件最重要的事情,以利他人和社会的和谐,那么你必须使自己成为真正幸福快乐的人;如果你确定今生的职责是消除业障,那么遭遇痛苦就是最大的快乐。

修行的功用就在这里——把“存款”当作快乐的事情。既然“存款”快乐,哪有“取款”不快乐的道理呢,如此人生就只有快乐了。再说“存款”多了,“利息”又会生出“存款”和“利息”来,那就会有用不完的“钱”,这就是佛家讲的无量福分、无量快乐。不知道生老病苦是“还款”、“存款”的人,必然把人生的快乐当作痛苦,正如密教大师王弘愿说:“汝明明极乐,而自执为苦。”这即是所知障带来的烦恼。

(二)

根据“存款”法则,人只能披着一张皮,赤裸裸地来到世上;而在离开的时候,只能带走很快就会腐烂的尸体,不能带走任何有形的东西。曾经有个和尚出家几十年不能开悟,一日清晨赤身裸体跑到师傅那里,说他的衣服夜晚被人盗了。师傅问他:“你从娘肚子里出来时穿什么?”他说“什么也没有穿啊。”师傅大喝道:“那你为何瞎说衣服被盗了!”这个和尚立即开悟了,他悟到了什么?我想他悟到的就是“存款”法则。

在“人”的名下,人死可以带走一件无形的东西,那就是积德和业力。今生在世上做了好事,这个德是可以带走的,可以作为“存款”留到来世享用。今生造的业障,也会带到来世,超人力量会根据一个人生前业障的大小,在他死后将其变成不同的畜生、饿鬼或打下不同层级的地狱。钱财是身外之物,取之于他人、社会,人在离开时存了很多钱财,没有主动还之于他人、社会,这个业力(债务)也是要带走的,带到来世通过做牛做马、通过痛苦的经历来偿还。

人活着时一定要明白,你的财富绝对不是你的,正如比尔·盖茨所说,“我的钱财都是社会的,我只是在为社会暂时保管而已。”你为社会保管的钱财,最终要交还给社会才好。按正常寿命计算,比尔·盖茨离死亡还有20到30年,但他已经把580亿美元个人财产捐给了慈善基金会,这说明盖茨先生不止是富豪,而且是智者。价值中国网葛孚学先生说得好,根据“存款”法则,“比尔·盖茨来世还是大富豪,因为他已经存了很多款了。”比尔·盖茨在阳间余下的岁月里,他将像纯洁的孩子一样,获得大自在、大喜乐,在这颗星球上悠然地散步,以待来生又成为富甲天下的豪杰!

若一个人在今生要因祸早逝,说明他前世或今生有巨额欠债,除了遭受生、老、病之苦以偿还之外,必得以死加倍偿还。人在前世和今生有巨额“透支”,必须加快和加大修行,如果今生最快、最大的修行都无法“按揭”偿还“欠债”,那就只能以结束阳间生命来抵偿了。但救济措施还是有的,比如把百万家财全数贡献社会,或可能得一救。有的人百病缠身,本该早死,但也不一定真死,也会有“死神饶命”的时候,比如神灵预料他的余生会做有助他人、有益社会的重大修行来“还债”,于是死神会饶他一命,让他在今生阳世多活几年或几十年,但剩下的业债,终究要在来世偿还。所以有的高僧,为了减轻来世债务,避免一不小心投胎转生为饿鬼、畜生甚至下地狱,而宁愿今生早逝。

根据“存款”法则,因果报应,应验不爽,这是宇宙人生最高的法则,英国华威大学的斯蒂夫·威勒博士说:“假使没有佛教因果律,宇宙就只有混乱。”宣化上人说:“你不相信因果报应,轮到你自己头上,想逃也逃不了。”

在生命转生的过程中,天给我们的一个恩惠,是让我们喝了忘魂汤,忘却前世的恩怨烦恼。人在今生的恩怨烦恼,尚且折腾不尽、承受不起,如要加上前世的恩怨旧账,人就只有死路一条了。所以天给我们一个了不起的恩惠,就是忘记过去。天还给我们一个恩惠,就是通过修行来忘记今生的烦恼。天给我们最大的恩惠——是天在免费给我们做“财务总管”。虽然我们把旧账忘了,但天却一笔不漏地给我们记着,而且万分准确,比人类的电脑精确百亿倍。天每时每刻都在给我们算账,对照我们前世今生做的善业、恶业,然后分配给我们快乐的福报或痛苦的恶报,并安排六道转生的最终报应。一切都是天为我们做主,但选择行善或作恶的权利,则是完全掌握在我们手里。

(三)

《华严经》上说,“世间所有安乐事,一切皆由佛出生。”“世间所有安乐事,一切皆由见佛兴。”“佛出”、“见佛”是衡量幸福快乐最重要的标准,是幸福快乐最崇高的境界。佛家传说中有个感人的故事,就是说明“佛出”、“见佛”与“幸福”的关系。

公元4世纪被尊为“印度二圣六庄严”之一的无著菩萨,在做凡夫的年代,他进入山中闭关修行,专门观想弥勒菩萨,希望弥勒菩萨早日现身。可是无著艰苦地做了六年禅修,连一次梦见弥勒的机会也没有,他很灰心,于是决定放弃闭关。在下山的路上,他看到有个人拿着一块丝绸在磨大铁棒。无著问他做什么?那个人说“我没有针,我想把这根大铁棒磨成针。”无著惊奇地盯着他看,心想此人即使能在一百年内把大铁棒磨成针,又有何用?他自言自道:世间竟有人如此认真地对待这种荒唐透顶之事,而我正在做真正有价值的修行啊,为什么还不专心!于是他调转头,回到闭关房继续修行。

三年苦修又过去了,弥勒菩萨的迹象丝毫未现,他痛苦灰心地想“我永远不会成功了”,于是又失望地离开闭关房。下山走到路上转弯的地方,突然看到有个人手里拿着一根羽毛,不停地浸蘸水来刷一块顶天立地的巨石,无著问“你在做什么?”那人说“这块大石头挡住我家的阳光,我要把它慢慢刷掉。”无著对这个人不屈不挠的精神甚感惊异,对自己的懦弱感到无比羞耻,于是立即又上山回到闭关房。

又是三年过去了,他在山上整整呆了十二年,竟然连一个好梦都没有,他彻底灰心并死心了,决定永远离开闭关房。当天下午在下山的路上,他遇到一只严重伤残的狗躺在路旁,狗只有两只前脚,已经腐烂的下身布满密密麻麻的蛆。这只狗紧咬着过路人,用两只前脚趴在人的身上,被人拖了一段路。无著心中生起无比的慈悲,他从自己身上割下一块肉,拿给狗吃。然后他蹲下来,要把狗身上的蛆抓掉。但他突然想到,用手去抓蛆可能会伤害它们,于是无著跪在地上,看着蠕动的蛆虫闭起眼睛,准备用舌头去吮,当他倾身伸出舌头的瞬间,他的舌头却碰到了地面。他猛地睁开眼睛一看,那只狗已经不见了,在他的眼前,在狗躺卧的地方——出现了弥勒菩萨,四周是闪闪发亮的光轮!

“终于看到了!”无著说:“为什么你从前不示现给我看呢?”弥勒菩萨温柔地说:“我一直都跟你在一起啊,但你的业障让你看不到我。你十二年的修行,慢慢溶化你的业障,因此你终于能看到那只狗。由于你最后发出真诚感人的慈悲心,业障完全消除了,你才以自己的双眼看到我在你面前。如果你不相信,你可以把我放在你的肩上,看别人能不能看到我。”无著把弥勒菩萨放在自己右肩上,走到集市去,问每一个人“我的肩膀上有什么?”人们都回答“没有什么”,然后又忙着干活。只有一位业障稍稍净化的老妇人说:“你把一只腐烂的老狗放在肩膀上,如此而已。”无著终于明白,只有广大无边的慈悲力量,能够清净和转化他的业障(欠债),让他变成能够接受弥勒示现的超凡生命。最后弥勒菩萨把无著带到天界,传授给他许多崇高的教法,无著也成了菩萨。

在佛法和“存款”法则看来,世俗凡夫所说的“眼见为实”完全是一句傻话,著作世界名著《西藏生死书》的索甲仁波切上师说:“我们如何认知这个世界,完全取决于‘业的景象’。上师们用一个传统的例子来说明:有六种生命在河岸边见面。对人来说,河流是水,可以洗涤和止渴;对鱼来说,河流是家;对天神来说,河流是带来喜悦的琼浆玉液;对阿修罗来说,河流是泪水;对饿鬼来说,河流是脓血;对地狱道的众生来说,河流是熔化的岩浆。”不同修行层次的人,以至同一个人在不同时期修行的深浅差异,即使看同一本书,看同一道风景,都会看出高低不同的价值层面。而检验绝对真理和幸福快乐的唯一标准,是看我们是否能够还清业债,成为能够接受佛菩萨示现的超凡生命。

无著菩萨是获得终结性、最真实幸福快乐的人。真正、究竟的幸福快乐有两个含义,一是慈悲“还债”、付出的过程,二是还清业债的状态,即《道德经》所说的无极道体“0”状态。世俗凡夫的幸福快乐是什么?用《金刚经》经文讲,是“一切有为法如梦幻泡影”,各种公理婆理、众说纷纭的所谓幸福快乐,不过是自欺欺人的梦幻泡影;而且凡夫的幸福快乐不止是梦幻泡影,它还种下今生、来世永续灾祸的业因,使其成为今生、来世背负“债务”、痛苦不堪的人。

佛菩萨一直在拯救人,并且示现种种身、应用种种法门来拯救人,使人随时随地都有提升的机会。但是如果人不自觉,过度放纵“透支消费”,那就只能降低自己。一道就是六道,六道就是一道,降低自己的人,不待来世,今生就可变成比人低下的畜生、饿鬼甚至地狱生命,虽然还戴着人的面孔。“人面兽心”降低自己的人,他的灵会附在牛马猪狗等畜生野兽身上,牛马猪狗等畜生野兽的灵也会附在“人”的身上,他不会与佛菩萨感应,而是与牛马猪狗感应,他的生活特性既有牛马猪狗放纵的乐,也有牛马猪狗被伤害的苦。人的一生都在还债,能够自觉到“还债”的人,他会有真正的幸福快乐。还完债的人,不待来世,今生就可成为佛菩萨,享受人间天堂的幸福快乐;还了部分业债的人,老天可能会赐予继续修行还债的机会,使他在来世能续做人;六道只有人道可以修行,今生根本不修行还债,甚至还“透资消费”的人,今生、来世多半会被打入畜生道、饿鬼道以至地狱道。

综上所述,我以为做人最大的道理、最大的作为,就是要厉行节俭,积极还债,努力提升自己,而不要降低自己。

(陈嘉珉,2012年9月23日)

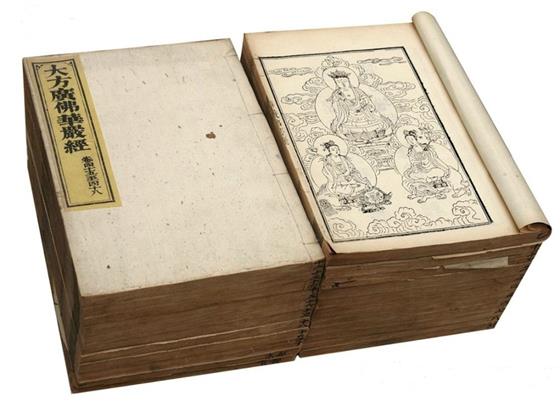

【附】《华严经书影: