黄公望(1269-1354),江苏常熟人。本姓陆,名坚,字子久,号大痴,又号一峰道人,晚号井西道人。父母早逝,继永嘉黄氏,其父九十始得之曰:“黄公望子久矣。”因而名字焉。原系浙西廉访司一名书吏,因上司贪污案受牵连,被诬入狱。出狱后改号“大痴”,隐居不仕。从此皈依信奉道教“全真教”,寄情山水,云游四方,以诗画自娱,并曾卖卜为生。与吴镇(1280-1354)、倪瓒(1301-1374)、王蒙(1308-1385)合称为“元四大家”。其笔法初学五代宋初董源、巨然一派,后受赵孟钛眨朴檬逝轳澹髑寤舜罅ν瞥纾晌霸募摇(王蒙、倪瓒、吴镇)中最孚众望的大画家。此外,画作之余,留有著述,如《写山水诀》、《论画山水》等,皆为后世典范之学。

《富春山居图》系元朝元四家的魁首黄公望晚年的作品,1347年(元至正七年)七十九岁时为为同门师弟郑樗(字无用,号散木。是全真道士金志扬的弟子)所作,1350年,黄公望才为此图题款,这件宏幅巨制直到他谢世前不久才告完成,前后倾注了大约七年的心血,最后何时封笔,不得而知。

为了画好这幅画,他终日不辞辛劳'奔波于富春江两岸,观察烟云变幻之奇,领略江山钓滩之胜,并身带纸笔,遇到好景,随时写生,富春江边的许多山村都留下他的足迹。深入的观察,真切的体验,丰富的素材,使《富春山居图》的创作有了扎实的生活基础,加上他晚年那炉火纯青的笔墨技法,因此落笔从容。千丘万壑,越出越奇,重峦迭嶂,越深越妙,既形象地再现了富春山水的秀丽外貌,又把其本质美的特征挥洒得淋漓尽致。表现出秀润淡雅的风貌,气度不凡,这是画家与富春山水情景交融的结晶。为黄公望水墨山水的扛鼎之作,是我国历代山水巨制中的佼佼者,可谓黄大痴积一生的心血。被称为中国十大传世名画之一。

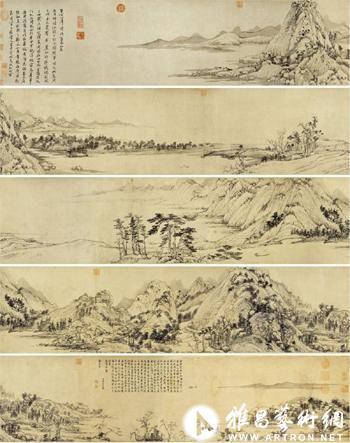

《无用师卷》和《剩山图》描绘的是黄公望晚年山居的景色,有春明村、庙山、大岭及富春江等一带的山川秋初景色景致。画中有坡陀沙岸沙渚,房舍散聚,以及峰峦冈阜,山陵起伏层叠,林木葱郁交错。丘陵起伏,峰回路转,江流沃土,沙町平畴。云烟掩映村舍,水波出没鱼舟。近树苍苍,溪山深远,飞泉倒挂。亭台小桥,各得其所,人物飞禽,生动适度。正是“景随人迁,人随景移”,达到步步可观的艺术效果。《富春山居图》画面上山峦起伏,平岗连绵,层次丰富,神采焕然,生动展示了富春江一带林密蜿蜒,翠微杳霭的优美风光。

这幅山水画长卷的布局由平面向纵深展宽,空间显得极其自然,使人感到真实和亲切,笔墨技法包容前贤董源、巨然之长,又自出新意创造,笔墨纷披,林峦浑秀,全图用墨淡雅,山和水的布置疏密得当,景物排列疏密有致,墨色浓淡干湿并用,极富于变化,并以淡淡的赭色作赋彩,这就是黄公望首创的“浅绛法”。整幅画简洁明快,虚实相生,具有“清水出芙蓉,天然去雕饰”之妙,集中显示出黄公望的艺术特色和心灵境界,被后世誉为“画中之兰亭”。

时至今日,当人们从杭州逆钱塘江而入富阳,满目青山秀水,景色如画,就会自然地联想到《富春山居图》与两岸景致在形质气度上的神合,从心底里赞叹作者认识生活,把握对象的神髓,进而提炼、概括为艺术形象的巨大本领。

黄公望画山喜用披麻皴法兼用解索皴法,运笔时快时慢,线条有长有短且不平行排列,所以有巧妙的交错组合。笔法以中锋为主兼用侧锋,笔墨浓淡干湿交错,勾皴及点染交替,这是对宋人笔墨技法的一大突破。他的皴擦长披大抹,虚实相生,土石相间,矾头累累,灵活生动地表现了江南山峦质地松软、烟雾迷蒙的特点。其山或浓或淡,皆以平而枯的笔法勾皴,远山及洲诸以淡墨抹成,水纹以浓枯墨复勾,偶尔加淡墨,树干或没骨或几笔写出,树叶用横点、竖点、斜点,因用浓墨、湿墨,显得山淡树浓,整幅画卷把观者带进隐逸忘世、平淡天真的氛围中,这里有董源《夏山图》技法的影响,不只采用湿润的披麻皴,又加干笔皴擦和浓淡迷离的横点,把赵孟钤凇度祷锷肌分写丛斓姆椒ㄓ滞葡蛞桓龈叻澹纬傻湫偷脑静淡泊的山水画风貌,后世画家无不对此图顶礼膜拜。

虽黄公望晚年定居今富阳市境内,但画卷内容对比宽敞平坦的"富阳江"和山峰峻奇峡谷雄伟的"桐庐江"就可得知,富春山居图所画内容以浙江富春江为背景,约80%在桐庐境内富春江的景色,20%为富阳的景色。

徐邦达:《富春山居图》一眼辨真假

2013-07-09 11:44:46 来源: 北京晚报

名画《富春山居图》名震天下,但80年前徐邦达一眼辨真伪更是堪称传奇。

《富春山居图》最初是六接的纸本。传至清代,其主人吴宏裕弥留之际欲将其用来殉葬。所幸已投入火中的《富春山居图》被他的侄子抢了出来,但依然被烧成了一大一小两段。小的部分叫《剩山图》,大的部分叫《富春图》。后人将两张合起来,发现仍然是完整的一山一水一丘一壑之景,几乎很难看到被毁损的痕迹。

《富春山居图》后一直被保存在故宫里。上世纪30年代,故宫文物南迁停放在上海期间,徐邦达在库房里看到了两幅《富春山居图》,其中一幅乾隆帝题了很多溢美之词,而另外一幅则御笔提说为假。然而,徐邦达却发现“真的”《富春山居图》上的提款根本不合元代的规范,而“假的”那幅画却有着明显的火烧和修补的痕迹。后经多重考证,徐邦达最终推翻了乾隆的判断,“假的”《富春山居图》确定是真的!

事实是,假的那幅《富春山居图》是明代书画家沈周的仿作。1745年入宫即令乾隆皇帝爱不释手,兴奋地在6米长卷留白处又是赋诗题词,又是加盖玉玺。然而次年又有地方呈上一幅《富春山居图》,两幅画真假难辨,不分高下。也许因为皇帝说过的话、写过的字无以更改,皇帝的面子谁也不能戳破。最后乾隆本人判定后来的那幅《富春山居图》是假的。

试想,如果不是80年前徐邦达的慧眼,今天的人们顶礼膜拜的《富春山居图》也许就是那幅明代赝品。