图片来自:一空山人

我是谁?![[微风] [微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif) 一个个,从各种关系里被拿出来的“我”,莫不是某个“角色”花盆里长出的“那一株”。原来,我们一生,都活在各种各样、大大小小、环环叠加、远远近近的角色里,有些是我们自己选择的,有些是来自一段关系里的相互拣选,有些是我们被拣选……哪些是让我们压力而负重的?哪些是让我们责任和因为这份责任、感觉到力量和价值、有能力给与和幸福的?哪些,是让我们沉重无奈,意识到自己的有限,无力和无助的?哪些是我们时时刻刻想逃离的?哪些是我们经营经营着,就一个莫名的无巧不成书的误会里,欲辩忘言,渐行渐远、泪含祝福的?哪些是我们心怀感激,视同恩典,输掉全世界也不会撒手,在梦里都会因为对方的一个笑而如沐春风、倍觉欣慰与安慰的?哪些是我们惦记虽在,关切太少,心有亏欠的?……我们要如何书写自己的重要关系原子图?在书写的过程中,发现我们哪些被忽略了?哪些以为近的,就在眼前的,却不小心,实际上,早已在心里搁得太远了?在自己的多重角色中,我们要如何以适宜的面貌,平衡和弹性地面对不同的情境?

一个个,从各种关系里被拿出来的“我”,莫不是某个“角色”花盆里长出的“那一株”。原来,我们一生,都活在各种各样、大大小小、环环叠加、远远近近的角色里,有些是我们自己选择的,有些是来自一段关系里的相互拣选,有些是我们被拣选……哪些是让我们压力而负重的?哪些是让我们责任和因为这份责任、感觉到力量和价值、有能力给与和幸福的?哪些,是让我们沉重无奈,意识到自己的有限,无力和无助的?哪些是我们时时刻刻想逃离的?哪些是我们经营经营着,就一个莫名的无巧不成书的误会里,欲辩忘言,渐行渐远、泪含祝福的?哪些是我们心怀感激,视同恩典,输掉全世界也不会撒手,在梦里都会因为对方的一个笑而如沐春风、倍觉欣慰与安慰的?哪些是我们惦记虽在,关切太少,心有亏欠的?……我们要如何书写自己的重要关系原子图?在书写的过程中,发现我们哪些被忽略了?哪些以为近的,就在眼前的,却不小心,实际上,早已在心里搁得太远了?在自己的多重角色中,我们要如何以适宜的面貌,平衡和弹性地面对不同的情境?

注:一口气甚至是有大半是在手机上完成的此文,移栽到“与在为邻”的公众号,正思想着,给它们找一组怎样的图片呢?这里面“发酵”又“充沛”的万千涌动、仍然在整合与组合中……打开微信,清风梳雨不早不晚,刚好上传了这组沈冬云老师家分享书香,于主人一只小小的调色盘中,读到了印象的莫奈、而拍下的局部……呵呵,就它了……感谢!

5月的21日、23日、24日、25日,有幸参与了相关议题的20小时工作坊,慕名已久、来自加拿大的心理剧导演Molly Mo老师,终于从友人的那里一再听闻,到可以手把手地,藉由“我是谁?如何扩大角色目录”,以及“如何增进同理心——心理剧替身与角色交换技巧”而做中学、学中做了……这次的理论与技术双剑训练课程,严格控制团体人数(15人),少而精,确保每个人都可以按照国际标准设置的训练计划,完成体验上的自我探索和技术上的同步“督导”……这二个维度螺旋般一直贯穿,从我个人的角度,从群里课后热烈的反响度上,收获真的是无法只用“满满”二个字可以形容。

图片来自:清风梳雨 / 江桦

心理剧创始人Dr·Moreno认为,人是活在角色中的,每个人在生活和工作中,都无一例外地扮演着各种各样的角色,儿子,父亲,女儿,母亲,丈夫,妻子,恋人,情人,学生,老师,老板,员工,上级,下级,路人甲,路人乙,服务者,与被服务者……在所有的这些角色目录里,怎样才能帮助自己不至于过于僵化地固着在某个特定的角色里,而可以让自己变得更具开放和弹性呢?Dr·Moreno是一位精神科医生,他提出了一种更重视身体能量直接参与、更自发性与创造性、强调以行动的方式展开的团体心理治疗方法。

图片来自:清风梳雨 / 江桦

团体动力、以及被一只无形的手托着、经由暖场、再暖场,次第开花般,一节节绽放出来的魅力,还有连接与开放中、信任与交付中、那种来自关系的互为镜像的美妙礼物,这二点,在这次心理剧的团体互动里,让我有着几乎可以说是全新的震撼的认识。没有想过要专门写点什么。这大概就是“自发”。应该说,我是一个全然把自己抛进去“体验”、无所谓“剑法”的品尝者(俺才是只管享用、不关心“厨房”发生了什么的那个“吃货”)。相对于更多的同伴,对“美食”背后源自大厨的“烹饪”、单刀直切的技术性提问,我发现,虽然有心理准备,但还是超出预期的丰富性体验之外,每一个高品质的专业背景下的提问,以及针对性的回答,我都在“大吃大嚼”之外,继续了我意外的“打包”……同一个目标任务里,队友不同,教学永远相长的这类无止境的成长课程,收获自然不同。性价比本来就够高了,因着超级棒的老师和超级棒的学员伙伴,我有些后悔没有使劲把好朋友们一起拽来。好东西没有及时和朋友分享,似乎有心理上偷吃“独食”的味道。呵呵,居然有这个感觉。此刻,对着手机上的触摸键盘,就着群里的来去,某种来不及整理、直冒上来的参与感,让我不在乎,我在这里的表述,是否完整,只知道它是我的第一感受,感觉身体就像一个在一把火上,接受了20小时心理剧“文火”,烧到可以煲任何一锅浓汤的瓦罐,随着里面某些“东西”的持续“发酵”“沸滚”,再打开“我”这个盖子,发现,里面开始热热升腾起各种生命“食材”、经“解冻”之后、躺在自我觉知的沸水里(过程中开始慢慢弥散出)自己第一个能闻到的最原汁原材的香……

图片来自:清风梳雨 / 江桦

感谢那根无形的来自生命里的“线”,此时此地,以你我今天的样貌(向左向右都是独一无二、行在自我进程里、有它自己开花节点的自我完成)把大家串在一起。于是,因为“相似”,我们有了深深的连接,同时又因为“相异”而开启了新视角,收获了新视角带来的内在空间和生命中角色与角色之间过去所没有、或忽略的弹性,当更欢喜他人与我的相似,更接纳和同理他人与我的不同、以及来自对自己的新发现,对关系中对角的感受的新发现……于是,就收到了它的底下“之所以然”从“果”(相)、恍然大悟明白了“因”之后的同理和欣喜(触摸并直接连到生命根部的喜悦)以及某种自己解放自己的释然……来自某一环节的练习,当“一不小心”语言的拐杖、触到某个隐藏在对方心里的“热键”,即刻像捅破一层窗户纸、接下来双双彼此都有“收到”的抑制不住的大笑、而突然发生在内里的“共振”,那种心有灵犀、两两接通的愉悦,感觉就像是彼此邀请、共同荡漾在了一条波光粼粼(暖暖的知己感铺满情绪的两岸)河流上……感谢自己有内在的某个动力,没有错过和“茉莉”(Molly)和“枫叶”和大家、和这个带给我“成长”与“催化”的20小时----一扇扇过去没有、或力量不够、或经验不够,重新“啪啪啪”打开的视框,向外、向内的更多“看见”,以及这份不带评判的“看见”之后(“不分析”的分析里,“不评判”的评判里,暗暗的还是有某个一闪而过、只有自己知道的善意的评判——手上挽着“感受”,实际却还是禁不住习惯性地会去亲昵“头脑”……呵呵,没有自我责备,只是开始让自己习惯更多自我“探索”里、每一个起心动念处的自我“看见”),不再只是理论知道、技术知道,心力不够而“贫血”的“同理”,而是,籍由这份相遇,更真切触摸和感受到,生命与生命、关系与关系、盘根错节、最终回到自己的更大背景里,那个律动与呼吸着的永恒的“在”!我是谁——这三个字,向它迈进的哪怕是一寸,都是在解这个世间、最重要的生命课题。你的“解”,有了和过去不同的一个答案了吗?你能泰然享受、从受缚的信念受缚的角色里,被托住(情绪),被看见(具像),被松动(去固着)而来的平衡与弹性了吗?扩大角色目录,增进同理心,给了我二把心理剧的“铜”锻造的“钥匙”,来自“Molly ”老师手无剑而心有剑、就像一套拳一样、层层递进、一气呵成的方式,更深层地打开了“自我整合”的大门,助已助人,在这个“点”上,成了同一件事,真好!

图片来自:清风梳雨 / 江桦

没有现场填课程回馈单,昨天直接把属于我的这部分的感受,一并回复在了群里。群主问,可以把它们分享至相关的微信公众号——“希望之家心理剧训练”里吗?当然OK啦。课后的自发性相互连接,与“自我感受”层面的“剥豆子”,使得群里看见彼此,感觉20小时的物理课堂虽有时,但某个流淌心中的催化与连接却可以不受限,这份超越课时的“形”的延伸扩展、乃至某些底下的流动的无所不在,就像生命本身。

“剧”,又大于“剧”,冠上“心理”这个词,感觉“心理”,更像是我们内在通往个体之外的大生命大精神的珍贵“线索”。“心理剧”这个词这三个字,是一个容器有限的“小词”,一不小心,装进了远大于一个词的容量的“深意”——云在青天水在瓶,名相是“瓶”,深深触动我的来自生命最底层的真实、以及勇气里自我镜观为“柴”、直接烘、托出的那个幻化在心的部分,感觉是云。是瓶中“水”、走向一朵“云”的过程……这份超越词的名相带着有泪有笑的呼吸,既飓风般带来身体里回响的震撼,又微风般带来绵绵不绝、细细耐品、心里如蚁的启迪……我问自己,你收到了吗?

图片来自:清风梳雨 / 江桦

一瓶度量为20H时间容量的课,收到的正是从这样的一个瓶中的“水”,漫步而去到天上的“云”……这么个“旅程中”只有体会和意会在的“无言”……仔细看和体会着“角色”模块讲义第10页和12页里写到的水的三态和人生哲理相通的部分……这段讲义里的分享真好,生命最本质的“H2O”,外境外缘下,不过只是“呈现”上的不同……有时候无法柔软,看到自己,陷在某一“态”的角色之信念里,无意识地坚守,认同了那个熟悉的固化的模样的自己,换个气状的模样,有些陌生……有些飘……有些不确定……有些想逃……哈哈,这个在容器里无法自由流动的模样,有时候,就是某个角色里活了一生而不自知的自己。当跳出一个又一个角色的自我,因为“看到”而可以自如进出,忆起自己最最本来的出生前的那个可以无色、无相、无形、无体的本质,有时水、有时冰、有时云,还生命的“H2O”的本质,把自己从某个角色(角色背后的信念)的“瓶”里倒出,无论江海、无论云天、或无论是在人的眼泪(欢喜或悲伤)里……都是它真实自在样貌籍由“我”、不同状态与时态的当下……细细体味和辨味……每一个执守的信念背后的“先验”,都可能是多出来的矿物和杂质……昨天还在烦恼,今天,摇一摇自己,身体这只“瓶子”里渐次沉淀的部分,隔着玻璃瓶再去回看,还会被认同为生命的H2O吗?生命中的他她它,原来都是来帮助和成就我们从由里而外地“啄壳而出”,从“打碎”→“打开”→“绽放”的……多视框练习,更多的不是握着一张头脑用知识买到的认知的“船票”,而是暂且放下左边大脑一直在工作的马达轰轰的“桨”,桨声太响了,划着划着就忘了,每艘船的右边,还有一杆“心”做的“篙”,在时间的大风中,在生命的廊桥下,除了“划桨“比赛,我们还可以出离一下,跳出角色看角色,谁说赛完了龙舟,不可以像隔壁船上的那个光屁股的小孩子一样,给自己一下午时间,赤脚水中,荡舟湖上,听琴赏月……

图片来自:清风梳雨 / 江桦

因为课程而走到一起的群里伙伴,看到的发言,是一个个并不很熟的网名。不能对号的干脆就直接问:@文兰筠竹 是谁?自报家门,然后,自己问自己,你是谁?呵呵,发现自己心里也在给到另一个自己做介绍:一个习惯了“浓油重酱”的家伙,可以泰然素心地选一个最平淡无华、无色无味的词“稳、定”(安在里,稳/力量,定/观、止)送给自己。看见自己过往拒绝“平铺直叙”(没有深刻地活过,没有波澜壮阔地去追求足够戏剧性的人生的章节,就貌似白开水一样尤恐在人生里狠狠“打了场酱油”,没有活过),这一切原来只是因为害怕生命的这一场没有被看见:)在课程的某个当下,“一眼瞥见”自己的这个深层的内在的驱动的部分,发现,哦哈,原来俺也是可以和安静如一滴“水”一样照见自己同时照见他人的WN一样,享受那份微笑笃定中、温文恬静、不轻易被外面的发生带走带跑的“定”(因为相信----当你成为爱,所有爱的资源都会涌向你)和“透”(因为同理而来的包得住任何委屈的更深刻理解)的。

图片来自:清风梳雨 / 江桦

回到课程开始之初的一个镜头,一开始的暖身里,被要求用一个肢体或身体的动作来演绎自己的故乡,算是对自己的一个介绍。同学们由北往南、各自借自己的身体、捧出各个不同的造型,每一个造型背后裹藏的表达和寓意,都那么让人会心……这对我——一个在哪都不是故乡的人,感觉焦虑困难,发现自己,没有选户口本上跟随自己的故乡,而是感受复杂、从小长大、一个广场上竖着英雄纪念碑、有着“八一起义”纪念馆的地方。不知道生命里,骨子里,是否因为这个“战士”的情结(有时候我会为我坚持和放弃的东西和别人不一样而又从无惧念感到怀疑,我的前世一定是一个驰骋于天南地北、纵横于八方四野的“战士”,是那种即便放到今世,骨子里也依然流淌着前世的血、一个随时可以提包上路、策马远征、有着男性般钢铁意志的女人——这就是被翻译成英文、成了某篇他人名字下的所谓美文、博客里我给到自己的自我介绍)看上去像是向外的挑战,其实还是可以看到有这么一个内趋力总是想挑战自己,而和生养自己的地方连结在了一起……当我做出那个配合举枪开枪、代表“八一”这个数字、代表英雄城的动作,我突然发现,我一直就是这么个姿态的人生。这个发现,让我蓦然惊心。旋即,所有像列车外被不断抛后的田野闪回中的一幕幕岁月,全部都一下子涌到了我的喉咙口,绿皮车厢的老式火车,那个时候火车一启动,车厢广播里无一例外的那首颇有代表性的歌,用那个时代最甜美的女高音唱出的凡是铁路上来去熟悉得不能再熟悉的“同志哥,请喝一杯茶呀,请喝一杯茶……井冈山的茶叶甜又香啊,甜又香……”多少翻滚的乡情与乡思,全在里面了……而我以为,因为后来某个安全事故里的丧失事件,会让我恨(至少是耿耿于怀而放不下)这个带给我们一家巨大创伤的地方。身体是有记忆的。如果我恨它,我又怎么会把它作为我的故乡烙在心里并在几十年后的某一天介绍给陌生的大家呢?原来生养过你的那片土地,那里的山,那里的水,不管和你有关的那一纸到死的袋子里,相关的一栏,和它有关无关,你都会在心里,给它一个无法替代的“故乡”的位置。当第一次尝试非语言,而是肢体的方式,这些几十年搁身体这个“抽屉”里、早已貌似忘记在“抽屉”最角落的记忆,都在一个“故乡”的动作里,把“我”当作它们那一刻的回程,哗地和着泪、争先恐后涌了回来……(Molly是怎样在那么短的时间里,牵着我的手,一个来回,一个问话,就让我转泪为喜,我都不记得了,感觉到自己被一只温暖而有力的手、轻轻托着……下一次,如果再有相似的环节,我猜,我还是会做出相同的动作,但我对那个手指上的“八”的解释,会有不一样。我的故乡,它虽然有“八一起义纪念馆”,但它不是也有“八大山人纪念馆”吗?我知道,我手上的这个一把枪的造型的“八”,已经是“八大山人”的那个“八”,而不再是“八一起义”的那个“八”。你看,它还是它,外摄不变,内里一旦改变了认同,一个铁骨铮铮、向外冲的“武士”,转眼,也可以是一个剑胆琴心、无限地向内看、而享受空灵的线条水墨里、那份恣意洒脱、个体与整体籍着艺术的语言、而美妙合一、游于方外又入得红尘的禅者画者)。

图片来自:清风梳雨 / 江桦

只要你允许自己去“遇见”,再貌似孤独的路上,都会有同道。原来,在哪都能他乡遇故知耶!正是你、你、你这样的“故知”,让我“背井离乡”走着走着,突然发现,原来在哪都可以是“故乡”:)当自己成为自己的“故知”,知道自己真正的来处,何来“异乡”!

我,对角,关系,同理,前面二个有形的存在,后面二个无形的存在,每时每刻,都在成为人间之剧场里的主角。

图片来自:清风梳雨 / 江桦

没有关系,所有因为不可以表达、或不被听见和看见、而压抑的“愤怒”,所有在“你”对面不走心只走脑看似正确无比的“转译”与包装得无懈可击的“策略”,都可以是某一刻另一个面向或情境下的自己,人性的底层,我们都是我们自己的“故知”(你可以是那个温暖接纳的,接纳他人就是接纳自己,你也可以是那个不再视评判为简单评判,视批判为简单的批判的人。评判带来的“被指”的不适,正是一个提醒,已所不欲,勿施于人;而人类自我省思、不仅生理进化与成长、更是意识进化与成长的能力,就像这个星球自我修复与迭代的能力;某些自我修正的“批判”、站在更高的系统台阶上,带来的反思和建设性解构,就像大自然从来都不曾失去过的它自己的智慧,貌似某个地震海啸之“破坏”的力,何尝不是更大一个循环系统的自我免疫与调理(或许只是因为人的力量的有限与渺小、我们才视其为“破坏”——L老师的一次闲聊,让我甚至可以哪怕只有那么一次地站在“地球”的那个“我”,去偶尔同理一下这个被资源过多用来满足贪婪的采集而不堪负重“中年疲倦”的星球,它的底下、被人类的骄傲轻慢自以为是压抑的能量的部分),也许,在更大力量和智慧那里,一些“痛而又痛”、“痛”到我们的发生,我们无法可以给它找到一个可以安放的解释,我能看到自己甚至愤怒那些急于答案的“浅薄”的貌似安慰的解释,但当我试图“角色”到更大的那个“吐纳”的位置,试图接纳它的类似于人的各种情绪的因因缘缘……不因为自己的恐惧愤怒拒绝而闭上眼,不因为不识人生真面目,只缘生(身)在此身(生)中,而不去“看”,当有些发生,可以帮助我“不得不”或主动跳出“我”这座山、邀请自己到此(我)一游,真正看到爬过山、在山的另一头阳坡阴坡都一览无遗的自己……那些“角色”的我的山谷底下,弯弯曲曲、叮叮咚咚、或飞瀑直下都发生了什么……如此换一个对角,它可以是和“我”一样的“人”(各种关系里的我他连接),也可以不受限于“人”(各种非一般关系里的我它连接)……似乎,没有不可以被接受和被理解、乃至被悦纳的。就看我们以怎样的心态“赋与”它怎样的一个“解释”,就看我们更多视框而更弹性智慧的这双眼(而不仅仅是“认知”的这把手术刀),如何来解构,你的梦境或现实,所有当下的发生……生命的天空,有多大,就看我们自己,愿意它透过人生这出“心理剧”,把它演绎到多大,而我们,一直以来,都是我们自己的“导演”和“演员”。

图片来自:清风梳雨 / 江桦

最后想说的是,发现自己,在别人的故事里,入戏好深,死活不愿出来。是什么,深深深深勾住了我?是什么,深深深深打动和触动了我?为什么?在分享A案例的时候,我在想着B;在分享B案例的时候,我又在想着A……为什么?呵呵,这个模式,在我的现实中,是否一直都在发生着?为什么?很有意思的一个发现。

正如某同学所言:人生最大的痛苦是自我成长;人生最大的快乐也是自我成长!(我此刻理解的“成长”,不一定是一个要使劲拉扯着你的身体角色、不顾及它的声音而努力地去迎合某些“社会角色”去达成某些符合他人期待(从外面挤压完成)、而不是自我渴望(从里面啄壳而出)的事情,而是,慢慢放下对自我的评判,首先接纳“我”,作为一个既独一无二又有限的个体、所有可以“成长”的“空间”,也恰恰是可以“自我探索”的空间,当我们的内在,同时拥有了不同角色赠送给我们的视角——主角赠送的、对角赠送的、同理性到替身的位置、临时“替身”的时候,“替身”赠送的,或在任何一个角色里,加入属于“辅角”的那只眼,“辅角”赠送的,还有,就是,只要我愿意,我也可以是“导演”,让所有的“角色”,彼此之间的位置,前后左右,远近轻重,浓妆淡彩,发生外面可能看不见的微妙变化;这样的多视框、以及随时存在的可能性——生命内在角色原子、精神电子、新的排列组合的可能性,可以帮助我们建立一个更大的内在空间,如果你愿意除了成为其中的一个演员,还愿意成为这个“空间剧场”里所有真实上演的故事的准导演,导演,你就拥有了更大的自我看见、自我对话、自我修正、自我统合、自我平衡而又弹性的能力,追求完整、而不再是追求完美的心态、会让我们更有力量,而这份“看见”本身,就已经给到了一棵“种子”的自己,各种“转化”(生长的一种姿势)的可能。

就譬如我在做主角,我会不自觉带着某个自我的评判,带着我的内在自我心理的某个角色,呈现关系中我对自己认可的部分,当我换在辅角的位置,重新看自己,我发现,我会更多看到自己无意识“按下”、无意识“跳过”的那些不太被自己接纳的部分。且因为这份“看见”之后,这份自己对自己勇气的直面和坦然的接受,似乎更多的不再是某个头脑里躲躲闪闪的“无力”,而是,心中因为感受到对角的感受(更深层的同理),似乎身体里长了一双眼睛,而变得更有动力和弹性、去“完成”关系中那些之前可能不知道、可能也不想知道的“麻在一团”、“未竟”的部分。这就是我在新的开放的经验中,因为感受而带来的新的确信:确信这份“看见”,所带来的“自发”的光、“创造力”的种、“行动力”的锚……)

图片来自:清风梳雨 / 江桦

“心理剧”果真是一个给到生命和关系再创造可能的“孵化器”,而我们需要HOLD着慢慢练习和训练的还有很多。记得老师曾在某个提问的回答中,把一块代表某个不可忽视的角色与关系之互动中潜在的作用的重要元素,即“环境脉络”,以某个颜色的布巾的形式,触目地抛在“场”里,让大家看见(不是一般课堂上抽象地听到,而是直观地看到)。这样的回答,既简短,又有力。在群里,还收到老师有关这个“细节”的反复的、轻轻的提示,“学习评估环境脉络”,可见是一个需要在吸收消化应用的过程里,不断要去练习让自己HOLD的重要课题与议题。“环境脉络”的HOLD与否,感觉类似“方便般若”而来的适宜性与应印性智慧,“自发性不是想做什么就做什么”,环境的不同与甄别,包括某些线索脉络的厘清,这份“环境脉络”的地图本身,与自发性和创意的有机整合,创意与自发,才会焕发最美的光亮……感谢这次的机缘,让俺可以和“你们”、和远在地球另一半的Molly ,在生命的真相中,在关系的真谛里,在自我揭示的勇气下,如此美好的相遇![[微风] [微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

![[微风] [微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

![[微风] [微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

图片来自:清风梳雨 / 江桦

附Molly 老师临上飞机、还不忘给到群里的“课外分享”(能看到那只无形的温柔的手,轻轻的化于无形的催化和陪伴):心理剧团体结束后,很多时候,可能内在的东西或是过往的生活记忆或慢慢的唤起。这感觉彷佛像是我们煮了一锅的豆子汤,豆子在热水中慢慢滚动着,沸腾后,关上了火,然后,温度慢慢降温,豆子也跟着慢慢往下沉淀,落了定。这时的这些豆子,经由在热水中的滚动,落下後,已经不是落在原先的尚未煮开时的位置了。所以,我们心理会有些波动,会有些新的感受想法领悟,带出 来的行为也会有些不同。也许周遭他人可能会有些讶异,会有些疑惑,甚至在想「奇怪?你怎么不太一样拉?」邀请你就给自己与对方一些时间。让这些豆子慢慢沉淀。我相信,你们的初衷会带给你力量,慢慢找到一个「适宜」的方法,在「适当」的环境下,与不同的人,以不同的角色样貌互动。

附连接这次课程、把它从加拿大引介到我们身边,并为这个超值的绝对干货的课程、在众口铄金的性价比上做出巨大努力、和付出的FY同学课后的微信分享:终于可以结束一个忙碌的角色,同时涌出一个不舍和想念的角色,再次落定回到无角色的自己,走进我心爱的小古镇,任心里的“豆子”缓缓落下。安静的一刻。

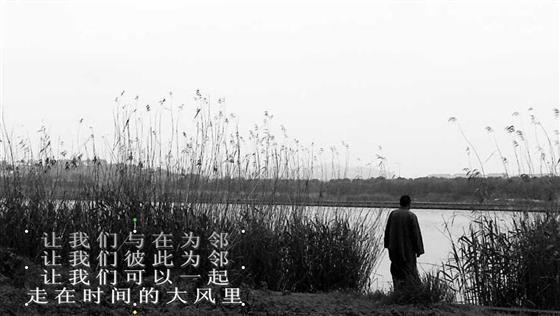

让我们[与在为邻]让我们[彼此为邻]

让我们可以一起,走在时间的大风里

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

只闻茶香、不言悲喜

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

禅风洗耳、与在为邻

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

一只爬满绿痕的木桶

风,摇动一桶月光

一桶钟声,一桶楞严经……

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

闲来石上观流水

欲洗禅衣未有尘

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

天下事了又未了

鸟鸣已转向内省

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

流自夏商秦汉隋唐宋元的水

依然打湿春秋梦

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

加微信关注

让我们同路

-----------------  -----------------

-----------------

|与|在|为|邻|

| yuzaiweilin |

本公众订阅号

所有原创图文

欢迎朋友圈转

谢绝平台转发

得好友来如对月![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif) 这里是:

这里是:

【与在为邻——叙事工作室】

邀您一起,品尝这里的每一帧原创自酿

——与在为邻只分享来自身边友人的原创

“第一时间”、且独一无二的尝鲜和读到,

是“与在为邻”这只色拉盘里最强调的价值

文兰筠竹同学很享受在这个特殊的茶馆里

以“文”连接、端“![[茶]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a8/cha_org.gif) ”送“

”送“![[酒壶]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/64/wine_org.gif) ”、上下“跑堂”

”、上下“跑堂”

为碎片时间里的您,提供一个

足够安静 + 足够从容的空间!与在为邻

把生命当“杯”,把每一份“际遇”与“内省”

细细地、细细地、研成“![[茶]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a8/cha_org.gif) ”……

”……

也许你会发现“与在为邻”本身

就是一味

清香隽永、知心暖胃、涤烦疗渴的养心茶

【与在为邻】为您提供一道不一样的“![[茶]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a8/cha_org.gif) ”

”

这里是微信公众号:与在为邻

您也可以公众号搜:yuzaiweilin