你无法一边站在地球上,一边同时把自己“拎”起来。这是一个“悖论”。

逻辑不允许,但“空手把锄头,步行骑水牛;人从桥上过,桥流水不流”的“禅”允许。

它带我们穿越“现象”的迷雾,超越一般常识见解和角度,超越一己之分别的知觉,超越可思维的境界与受缚的头脑。让心成为那个骑在“牛”(头脑)背上的“娃”,让此身与此生,成为那座桥流水不流的“桥”,就像一空画外的那双慧境之眼,虚空中,看尽流转生灭,人世万象。

“禅”就像是那只让你既站在地球上,站在红尘里,又同时毫不费力地、可以把你轻轻“拎”起来的无形的“手”。

一切非“你”的、一切非“在”的,一切非“此刻”的,一切非“自由”的……皆可以在时间与虚空之临在、之相续的洪流里、经由禅里的一朵花而“退”去……

这让我眼前,常常出现埃克哈特•托利《新世界——灵性的觉醒》里开篇的景象——

地球,一亿一千四百万年前,一个旭日初升的清晨:

这个星球上有史以来的第一朵花,正绽放开来迎向阳光。

这是宣告植物生命进化转变的关键事件。

虽然此前,植物早已经覆盖这个星球好几百万年了。

当时的条件可能并不适合花儿遍地绽放,

因此,这第一朵花也许很快就凋谢了,

而花朵的绽放在当时也必定是相当罕见的。

然而,有一天,当一个关键性的临界点到达时,

突然之间,

整个星球到处弥漫着各式各样的色彩和芳香——

如果有一个观照的意识在此观察,

就会目睹这一切的发生。多年以后,

这些优雅而芬芳,我们称之为“花朵”的存在,

在另外一个物种的意识进化当中扮演了关键性的角色:

人类逐渐地被花朵吸引并为之着迷。

随着人类意识的进化发展,

花朵极有可能是人类所珍视的事物当中,

第一个没有实用价值而且与生存无关的。

花朵也为无数的艺术家、诗人、神秘学家带来了灵感。

耶稣教导我们:从对花朵的省思中,向它们学习如何生活。

据说佛陀曾经在一次默示中,拈花不语,只是凝视着它。

半晌,一位名叫大迦叶的僧人,若有所悟地开始微笑。

据说他是唯一领悟了这个开示的人。

根据传说,那个微笑(也就是说,那个领悟)

被二十八位大师相继传承下来,

后来就成为了禅宗的起源。

看出花朵的美丽,

能够唤醒人类(无论多么短暂)

去正视他们自己最深处的本体(being)——

也就是他们的本质——之中的美丽。

首度体会到“美”,

是人类意识进化过程当中最重要的事件之一。

因为喜悦和爱的感觉是与那个体会息息相关的。

如果没有这样全然的领悟,

花朵就不会成为我们内在深处那至高至圣、

无形无相的一种有形的表达。

和孕育它们的植物相比,

花朵是瞬间即逝、脱俗空灵(ethereal)、更为娇贵的。

它们仿佛是从另外一个领域来的信使,

是有形世界和无形世界之间的桥梁。

它们不但具有令人愉悦而且优雅的香味,

同时也带来了来自心灵世界的芬芳。

如果我们用比较广泛的定义来使用“开悟”这个字,

而不是从传统定义上来说的话,

我们可以把花朵视为“开悟”的植物。

瞧,禅宗的起源,看起来,和一个叫“花”的神圣介质有关。

如果说,花是“开悟”的植物,那么,“禅”是人类意识之壤的一朵芬芳之“花”么?

是一位来自意识与灵性的“老农”,超越意识,在生命与生活、最柴米油盐的柴房后院,寂寂盛开的一朵无名“小花”么?

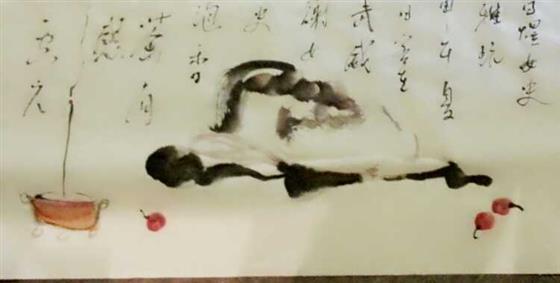

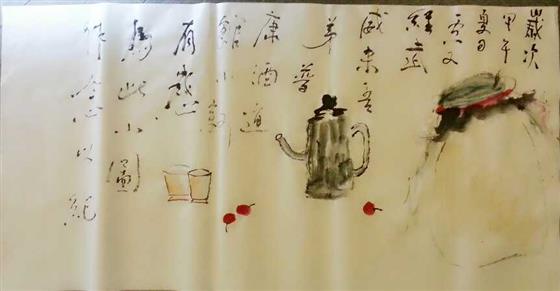

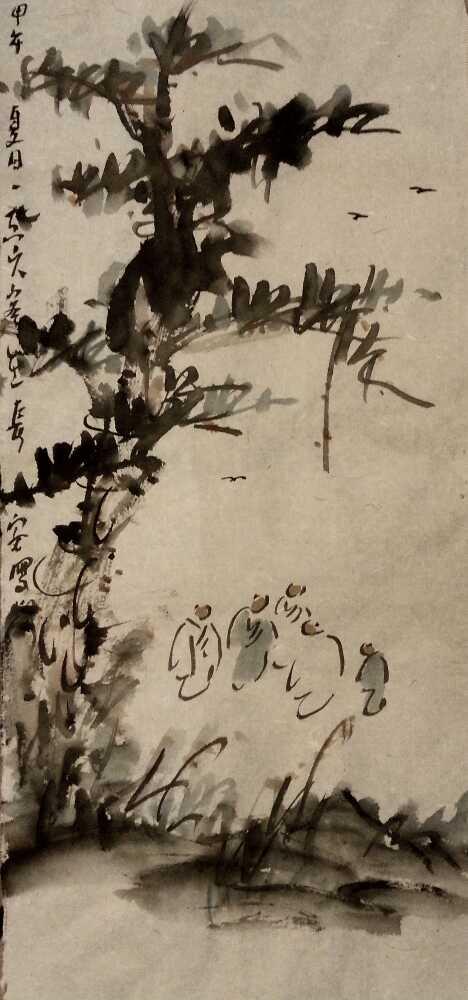

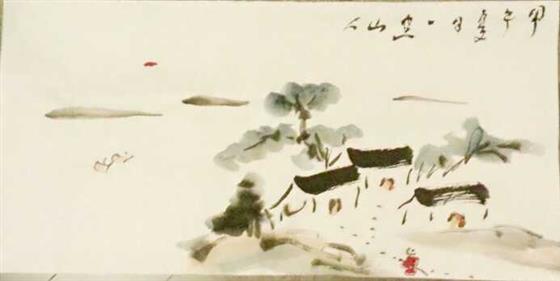

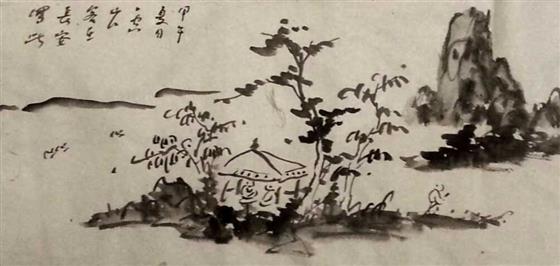

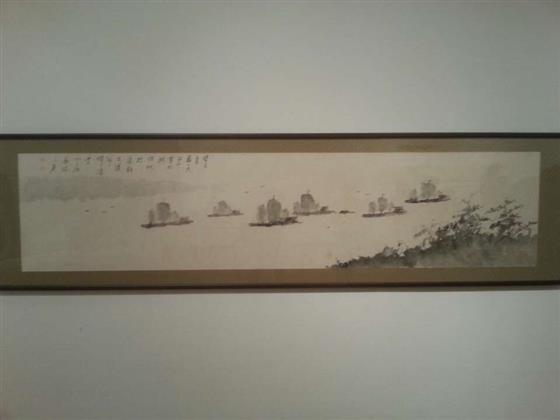

读一空的画,离不开“禅”这一味。就像喝一杯茶,离不开“水”一样。

肯·威尔伯说,艺术家可以描写或表现他们所观察到的任何一个次元的客体,条件就是他们是否能活在这些次元中。不同的世界观,不仅存在着不同的价值观,而且还存在着不同的客体。比如说画家,他们从写实到印象派,岩石,裸体,水果,风景,无不成为他们所描绘的客体,我们可以从中看到大家肉眼所熟悉的感官运作的世界;当然,除了感官期,还有奇想期、神话期、理性期、多元非透视观、超现实等等次元而来的题材……唯有“超个人”的画家,借由他们胸中之丘壑而来的画笔,每一笔下去,都实际是扫荡着皮囊下的自我,而在更大的能流里去触碰到其他的生命,去触及到宇宙,去触及到神灵,去触及到那些执著于表面事物的人所无法触及的原型与场域。

在这个次元和层级,肯·威尔伯恰恰提到了:禅,之于日本的美学。他说,我们的“明日之屋”,只能由那些站在超个人次元门槛的艺术家来负责“装潢”。正是他们,提供给了我们一个极具潜力的“房子”。那些将自己开放给超个人次元的艺术家,男人女人,他们从内心深处,以无误的语言,为我们呈现着光辉灿烂的实相……当他们的觉知越是深入,通往的世界就越多,来自艺术家主体的深度,于是就决定了艺术所抵达的那个“目标”。

是否所有真正做艺术的国画大家们,都可以归在“极具潜力的房子”、之艺术的“建筑大师“之列?呵呵!

说起这个在印度出生、在中国成长、在日本开花……或者说,孕自印度、诞在中国、开花结果于日本的“禅”,有的人,将其归为一种哲学,一种宗教,一种体验,一种真正的自由的鲜活流淌的心灵的状态与体验,一种让全世界任何一个角落的一石一木,都充满着可与人共感的心性之光辉的生命与存在的形态……

但铃木大拙说,禅不是一般意义上的哲学——它不是建筑在逻辑与分析基础上,而恰恰与所有具有“二元”形式的逻辑的东西完全相反。禅,被要求“直指人心”,而“心”是完整的、不可割裂的整体。岂容拆解,一个零件一个零件地拿来逻辑组装与分析?纵然它里面有“智”的因素,但一旦被剖析,一定荡然无存;它也不是宗教——它里面没有必须遵守的仪式,也没有强调必须崇拜的神……

“禅”就是“禅”, 它总是有办法、大于任何定义它的事物。它什么都不是。它就是它自己。它只在心、性里,一副纯然无辜、没心没肺的样子,做着它自己。

所有含摄着深邃意蕴的生命哲学与美学,貌似都与它有关,又无关。

当其他学和问,以体系的样貌,横空于世,精致精美地完成人类左脑的伟大使命,我思故我在……难免“方法论+逻辑”支撑起(人类为自身伟大的智识、找到的价值认同)上帝开给人类之玩笑(“人类一思考,上帝就发笑”——作为头脑的副产品,知与识不仅带来知识、同时也可能带来被概念心紧固的知识障)里的头脑的十字架、这么个“镶金镀银”让我们不舍之“框”。

禅,却兀自独自,跳脱出了这个世界所有的为它准备的“框”,包括宗教的“框”;它可爱得就像一个活泼泼放牛归来、聪明顽皮、童言无忌、满满一脸“我才不在乎”的泥浆水的赤子顽童。在你回身的任何一个时刻,它都在那里,既安安静静,又笑得无比灿烂……

你也可以把它理解成一颗“意识的种子”。一颗意识打通意识(潜意识)、带来定慧一体的“全观”的意识的智的悟的种子。

它既是修行,又是得道;既是手段,又是目的;既是方法,又是本体;既是定,又是慧……

这个句式里有某些东西、有点像终极实相的“一味”之于肯·威尔伯,在这里找不到内外之别,找不到主客与彼此之分。它们:既无开始,也无结束;既无方法,也无手段;既无途径,也无目的……

很多年前,写过一篇《福至心灵》,还记得自己是这样看这一趟人生的:我们每个人的左右手,都各提着一只硕大无比、无一例外的沉重的行李箱。

一边是我们的“痛苦之身”。一边是我们属灵的“魔法石”。

在我们左边,被埃克哈特•托利喻为“痛苦之身”的人生的荷包里,塞满了各式各样的关系与事件。所有这些关系与事件底下的恐惧,就像一个被我们从前世豢养到今世的“宠物”,逼迫我们不断用情绪与焦虑、冲突与负能量,或者就是各种无穷尽的“策略”、来喂养它。

拉链打开,里面是一大堆不为人知、又人人皆同的“恐惧”:恐惧不被爱,恐惧爱里被遗弃;恐惧不被听到,恐惧听到的是误读和误解;恐惧不被看到,恐惧看到的是评判;恐惧没有价值,恐惧自我价值的不够;恐惧我们那个像“小狗”一样紧跟在后的莫名的“匮乏”(因为这个恐惧,我们为了解决心里的精神坑洞而不断要向外去“证明”与“要”),是的,我们有太多的恐惧,恐惧生存之忧(如果不是这个“恐惧”,人这个东西,会那么“欲壑难填”么?),好不容易解决了生存,有了些名气,“我”总算有了点看得见、摸得着(变现)、被公认的价值了,可还是“恐惧”啊——恐惧明天的聚光灯与闪光灯、不再属于我;恐惧一步踏错步步皆错的星途、仕途深渊;恐惧理所当然一直在身边的至亲至爱,无能为力地注定要迎来“离去”的那一天;恐惧我们无论怎样强大、都无法解脱的这些“宿命”里的恐惧……

我们就这样,一生都在像海儿朝向她的雪山一样,无不朝向着属于我们自己的这二座“大山”。我们其实都是路上的“山友”。我们一世又一世,都在解决二个东西:恐惧和关系。来自四面八方的“恐惧”和“关系”。来自“名、利、权、情”(再加上一个将军般统摄它们几个的“小我”的那个“我”)的“五老峰”,似乎都可以归在这二座大山的山系里。

在我们的右边,是我们属灵的“魔法石”,它有一个矿石一样密度结构的身体。如果你能象抗拒万有引力那样抗拒对唯物性的信仰,来自上述的人生的痛苦与高压,以及从痛苦与高压里,星石四溅地浴火而来,穿透你自己的无明的这堵“墙”,来自你内在的觉知的意识之光,就能让它从碳分子到钻般、经由不可思议的“转化”,而即便是一块煤,也可以变得水晶般透亮。

象抗拒万有引力那样抗拒对唯物性的信仰很难,只要死亡的恐惧在,被浩瀚无边的虚无吞没的恐惧在,我们就本能地想要求证和抓住这个手里可见的“有”。辨证唯物的方法论里也说“透过现象看本质”,但此本质非彼本质,此“本质”,不过是“性”与“相”里,各因缘关系、升降启合中、起隐性作用的相对固定的“现象”的“相”。 它依然还是“人从桥上过,桥流水不流”里的那座“桥”而已。

当我们“一不小心”,因缘柳枝,带来一抹一空画境里的清风,在一空“桥流水不流”的“无水”之水乡,自觉不自觉地把我们带上那条与自己和解,与他人和解,与世界和解,与人生所有的起起落落和解,与头脑之“人质”的这一生和解,与生死和解,与成败和解、与雅俗和解、与所有的“二元”和解、从有限里,去共情“无限”,并慢慢地让自己试着去学会“相信”(不是信念支撑的相信,但凡有“信念”,就必会有这个信念的视角而来的批判。而这里的“相信”,是一粒种子、放下种子外在与外缘的美丑批判、对大地的那份相信,是最深的内里的“自发”,不是外部摄入了种种的“源于”……)、学会看山是山,看水是水(从曾经的山不是山,水也不是水,到一路过来后的世故而不失天真),不再企图找到没有低潮的高潮,找到没有外在的内在,找到没有阴影只有高亮的良善,找到没有痛苦的快乐,从而,有能力从大梦里,先死亡而死亡地醒来,不再轻易被勾入他人的“戏码”,不再动辄“心为境转”,有能力,像月亮在夜里共情一条道路上暂时的黑暗一样,让夜的苍穹,也能因为这份共情,而开出漫天的繁星来……去“共情”万物,从“同理”现象、到“同理”并“洞悉”本觉,不再认同那有限的、会毁坏的、可以被当作客体来对待的“自我”的“幽径”,允许自己,至少能够有机会,有那么一次,可以自己“把着”自己这把沉沉的、被贴上“我”的标签的“锄头”,用它来狠狠地“刨一刨”发生在我们里面的贪、嗔、痴,扒一扒那些恐惧背后的恐惧的“执“,“自识本心”,“豁然晓悟”,也许,就是一锄头下去带上来的“地里的副产品”……

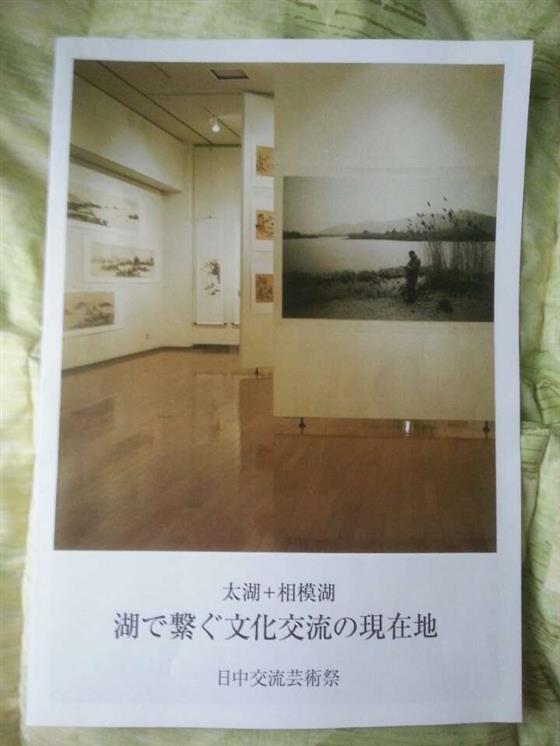

一空同学和朋友见面的节奏貌似与“节日”有缘,“五一”他来了一次上海,就是前面“水清鱼读月,花静鸟谈天”里的那次;这次去日本画展前夕的“六一”,上海新华路现已成为餐厅的“汪公馆”,原本应该属于他和家人的时间,临时应他和家人所邀,多了我一个外客。

一空说:谢谢你上次写的“水清鱼读月,花静鸟谈天——一空的画境,山人的岸边”……

我说:不用客气。一点自家的“土特产”而已(一空赠我字画,我表示感谢,一空说:不用客气,一点自家的“土特产”而已)。

呵呵,笑……

如果有一天,这样的桌上,放的是“一空*酒”,我可能不会奇怪了:)

其实,我倒是觉得,“一空”其实是一个“茶”。

是“千江有水千江月”的那一款“茶”。

千江有水千江月。千江“无”水千江月。这二款来自一空以墨当歌、以画当杯的人生之“岩茶”,你喝到了吗?

如果说,他的水墨山岚清风明月是他泡给你涤烦疗渴、邀你“回乡”、等你“回乡”——回那更大的人生之“乡”的“骏眉”、“普洱”的话,这杯“茶”,你喝到了吗?

我想说的是,那画里画外、与你从来就是一体的,你给它一个名词,“禅”也好,妙若来去无影的顽皮孩子的灵性觉性也罢,那属于你的生命的“水”,你喝到了吗?

一空只是用他的笔墨,在宣纸上,漫不经心地种了一棵百年盐茶、千年普洱的老树,你自己摘,自己泡,你心里有什么,你就能“泡”出什么……然后,自己喝,自己品,去体味和把玩一下,所谓的“柴米油盐酱醋茶,事事出在别人家。岁暮清闲无一事,竹塘寺里看梅花”的心境,以及自己送给自己这个“心境”的可能。

中国现代哲学、美学大师宗白华说“静穆的观照和活跃的生命构成艺术的两元,也构成‘禅’的心灵状态”。

这二个元素里,尤其是“静穆的观照”——空、淡、清、静,以及这四个字里的“临在”,在一空山人的画里,无处不在,它既是气韵里的“经”,也是禅悦里的“纬”。

“与在为邻”,不在乎,是否言说的是“禅”里面的这个既是动词,也是名词的“在”……

只知道,一花二叶的“禅”,一瓣“止”,一瓣“观”;一瓣“定”,一瓣“慧”;一瓣“在”——“平常心的在”,一瓣还是“在”——“像大地一样临在”,and“空寂中充满着心知肚明的光辉的在”“诗意的在”……

身为压力山大的现代人,这不是时有一肚子愤懑不满吗?这不是委屈纠结常伴吗?一空画里这份袅袅不绝的“禅香”,像藏置于某高低不平的胸臆里的一个香袋,它让你,可以慢慢地静下来,用它自己的特有的语言,消弭横冲直撞在你心口、以及每一个观念滞塞你胸口“垭口”的固执和对立,消弭那份全身细胞里的紧张与焦虑,暂时放下那些兵马四伏的贪欲与妄念,柔软地牵你的手,带你回到空灵玄妙、随缘自在、朴素无华、又宁静喜悦的“当下”的故乡……

爱因斯坦有过一句话,当科学家爬到山顶的时候,发现神学家已经坐在那里了……

哈哈,俺借用一下这个句式:当“哲学”同学满头大汗爬上山顶的时候,发现不按牌理的“禅”小弟已经一脸微笑地坐在那里了……

这个不守“序”的该死的“禅”,虽然“不可说”,却可以借诗来说。

它们中的每一句,几乎都可以拿来作为一空山人之画境的旁注:

南山起云,北山下雨

空山无人,水流花开

行到水穷,坐看云起

又:

细嚼清风还有味,饱餐明月更无渣

竹影扫阶尘不动,月穿潭底水无痕

水自竹边流来冷,花自风中过来香

竹密不妨流水过,山高哪阻野云飞

何处青山不道场,此心安处是吾乡

海到无涯舟作岸,山登绝顶我为峰

当然还有就是俺微信里签名的那句:

闲来石上观流水,欲洗禅衣未有尘

但,我还是更愿意借肯·威尔伯来结束此文:当我们轻松进入我们的本初觉知,我们会发现什么?

如果说,哲学是对死亡的练习,那么,一空画境里、像一杯茶之于水、徐徐冲泡在每一个意象里的“禅”,就是对这个“本初觉知”的一次次具象的回应。

让我们用肯·威尔伯——这位伟大的、在日本被尊为一代宗师、在西方被誉为“意识领域的爱因斯坦”、之诗一样的文字来结束此文。他说:

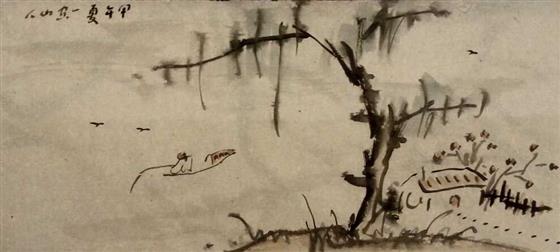

当知更鸟在清明的晨曦中欢愉地鸣唱时,我们的意识在哪里?(同样,当你面对一空画境里的那一只小鸟),我们的这个“本初觉知”的意识在哪里?

当阳光从覆盖白雪的山头(是海儿爬上过的那座吗?)向四方照射时,我们的这个“本初觉知”的意识在哪里?

在时间遗忘的地方吗?在没有时间的永恒刹那中?在时间触碰到永恒、空间对着无限呐喊的秘密洞穴中吗?

当雨滴落在庙宇的屋檐上而它的每一个脉动都在传播神性之美时,当月光反应在每一颗清纯的露珠上而让你知道自己是谁时,当整个法界只剩下迷雾里寂寞的瀑布在温柔地呼唤你的名字时,(在这最高的生命之境与审美之境——空空“画境”之幽幽“禅境”里),我们的这个“本初觉知”的意识在哪里?

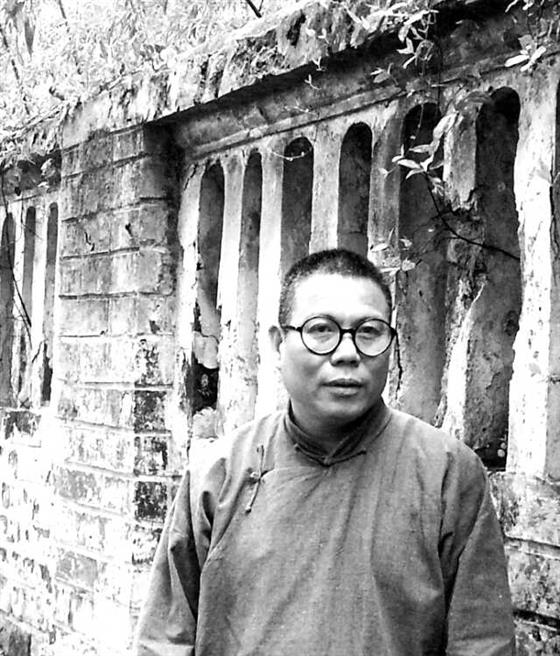

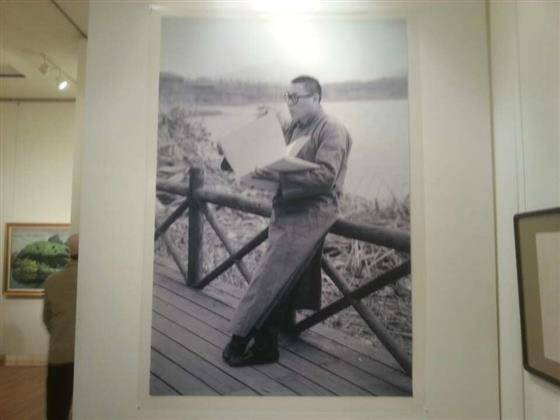

呵呵,一袭长衫,“赶脚”(感觉)“民国范”的“一空山人”

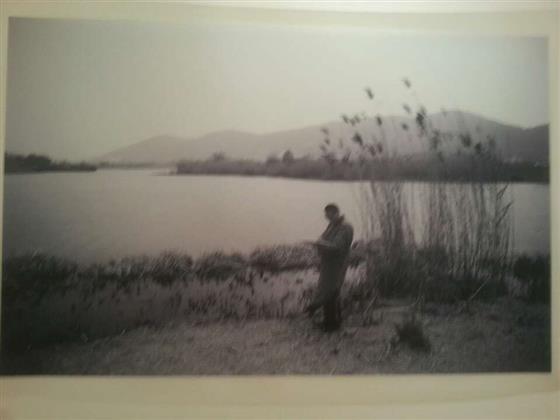

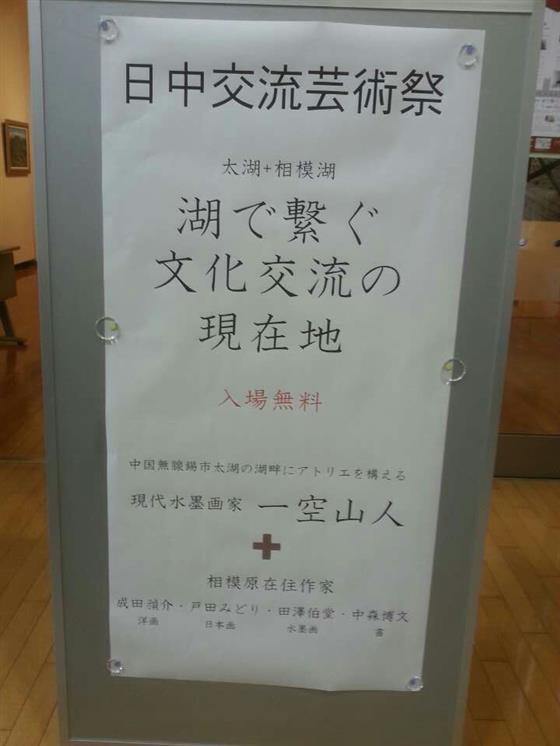

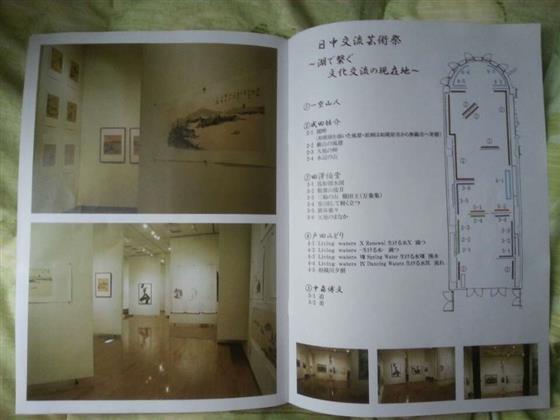

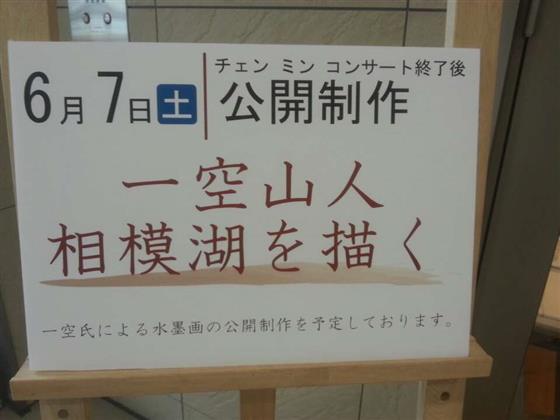

一空同学2014年6月7日日本相模湖画展

于“一空山人作品展厅”现场作画中……

微信里发来的照片似乎还带着现场的氛围

2014年6月5日——12日,一空山人在日本相模湖的文化交流画展正在进行中……

后续——

【与在为邻】微信公众号后台显示:

5月6日“水清鱼读月,花静鸟谈天——一空的画境,山人的岸边”上传后,图文页阅读次数925,(5月5日22点上传当天数据相加的话,阅读次数过千),5月6日一天分享转发226次。

6月8日“最高的生命之境与审美之境——空空‘画境’之幽幽‘禅境’,再读‘一空’”上传后,图文页一天的阅读次数612,6月8日一天内分享转发71次。

让我们[与在为邻]让我们[彼此为邻]

让我们可以一起,走在时间的大风里

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

只闻茶香、不言悲喜

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

禅风洗耳、与在为邻

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

一只爬满绿痕的木桶

风,摇动一桶月光

一桶钟声,一桶楞严经……

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

闲来石上观流水

欲洗禅衣未有尘

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

天下事了又未了

鸟鸣已转向内省

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

流自夏商秦汉隋唐宋元的水

依然打湿春秋梦

走在时间的大风里![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif)

加微信关注

让我们同路

----------------- ![]() -----------------

-----------------

|与|在|为|邻|

| yuzaiweilin |

本公众订阅号

所有原创图文

欢迎朋友圈转

谢绝平台转发

得好友来如对月![[微风]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a5/wind_org.gif) 这里是:

这里是:

【与在为邻——叙事工作室】

邀您一起,品尝这里的每一帧原创自酿

——与在为邻只分享来自身边友人的原创

“第一时间”、且独一无二的尝鲜和读到,

是“与在为邻”这只色拉盘里最强调的价值

文兰筠竹同学很享受在这个特殊的茶馆里

以“文”连接、端“![[茶]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a8/cha_org.gif) ”送“

”送“![[酒壶]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/64/wine_org.gif) ”、上下“跑堂”

”、上下“跑堂”

为碎片时间里的您,提供一个

足够安静 + 足够从容的空间!与在为邻

把生命当“杯”,把每一份“际遇”与“内省”

细细地、细细地、研成“![[茶]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a8/cha_org.gif) ”……

”……

也许你会发现“与在为邻”本身

就是一味

清香隽永、知心暖胃、涤烦疗渴的养心茶

【与在为邻】为您提供一道不一样的“![[茶]](http://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/a8/cha_org.gif) ”

”

这里是微信公众号:与在为邻

您也可以公众号搜:yuzaiweilin