信仰和理性的起源

在人类文明的舞台上最为重要的两大角色是——信仰和理性,而人类文明中最为激动人心的搏斗也是在信仰和理性之间进行的。它们几乎同时出生,后来曾经是敌人,在今天它们在不同的时间和空间里既是敌人也是盟友。

人类在艰难地走出最初的洪荒时,是智慧使其得以在艰难的环境中生存和繁衍。和别的动物相比,人类身无长技,只是凭着唯一优于其它动物的智慧而得以繁荣。然而恐惧和勇气一直伴随着他们的生存斗争。

由于恐惧和智慧,人类创造了信仰,也许是信仰支撑了他们脆弱的能力,使得他们在艰难险恶的环境中平添了信心和希望。信仰始于在艰难中求生的本能和恐惧,以及对未来的憧憬。

由于勇气和智慧,人类拥抱了理性,无疑是理性奠定了他们无限的创造力,使得他们在错综复杂的环境中保有了清醒的头脑。理性始于在逆境中执着的勇气和冷静,以及对未知的好奇。

信仰和理性几乎同时产生。它们有一个共同的父亲——智慧,却出于不同的母亲:信仰源于恐惧,理性出自勇气;信仰源于希冀,理性源于好奇。

它们从来形影不离,但是未必彼此相依。直到古希腊文明。古希腊人把信仰和理性勇敢地整合在一起,它们既不因为信仰而否定理性,也不由于理性而抛弃信仰。它们把信仰和理性平等而松散地共存于他们的社会和生活,既不对立,也不融合。

而把信仰和理性融合在一起的是基督教,这并非最开始的基督教,而是始于奥古斯汀(354-430)时代。基督教开始时和别的宗教一样,只有信仰,没有理性。由于古希腊文明和希腊化的影响,也由于奥古斯汀的个人努力,古希腊文明中最为瞩目的特征——理性,从奥古斯汀以新柏拉图主义的形式开始进入了基督教。

宗教给人类带来的灾难不胜枚举,但是由于缺乏宗教而给人类带来灾难同样不胜枚举。毋庸讳言,基督教给人类带来的有很大一部分是进步,这正是其价值所在。

以中国为例,利玛窦、艾儒略、汤若望、南怀仁等等是西方传教士中的伟大代表人物。他们给中国带来的福祉不仅仅是由于他们个人的美德和思想,而且也是由于基督教整体的美德和理性。那位离开我们并非很远的家喻户晓的司徒雷登,曾经在大陆作为反面人物多年,但是当人为的伪装退去后,我们看到了真实的历史,那是一位德高望重的教士和学者。

可以说奥古斯汀是第一个最瞩目的把理性引入基督教的神学家。他借用新柏拉图主义(Neo-Platonism)来为神学教义服务,以此创造了以古希腊思想为基础的宗教哲学。基督教的理性是从这里开始的。

几乎一千年后,阿奎那(1225-1274)进一步推进了基督教的理性。阿奎那被称作最伟大的亚里士多德主义者之一,他将亚里斯多德的《政治学》和《伦理学》译为拉丁语,为后来的政教分离提供了基础。

无论是奥古斯汀还是阿奎那,他们首先是哲学家,然后才是神学家。是他们,把神学改造为哲学,成为哲学的一个分支。

决定宗教的是对教义的解释而非教义本身

和一个宗教的教义相比,对其的解释更为重要。

神学(Theology,古希腊文Θεολογια)并非源于基督教,而是源于古希腊。古希腊从来都有理性的传统,亦即批判。柏拉图用批判的标准来衡量诸神神话。而阿奎那把亚里斯多德引入进入神学后,更加使得神学成了形而上学。他是这样描述上帝的:

1)上帝是简单的,並沒有身体或灵魂、物质或形式;

2)上帝是完美的,毫无破绽的;

3)上帝是无限的,沒有实体上、智慧上、或情绪上的限制;

4)上帝是永恒的,本质和特征是无法改变的;

5)上帝是一致的,並沒有多样的特征存在。

阿奎那对上帝的描述实际上已经不同于圣经对上帝的描述。如果说基督教的改造始于奥古斯汀,那么就登峰造极于阿奎那。此后还将另辟蹊径于马丁路德。如果说阿奎那把对上帝的描述从圣经中解放出来,那么马丁路德就是把对上帝的解释权从天主教会组织中解放出来。当然,马丁路德并没有能够也没有动机像他所说的那样把对上帝的解释权交给每个信徒。

一个宗教的历史,就是教会对其教义的解释史,以及不同教会对教义解释权的争夺史。很多人会以为某个宗教的价值观是由其最初的教义决定的,其实不然。一个宗教的价值观是由其权威组织对教义的解释决定的。比如,基督教的教义是《圣经》,伊斯兰教的教义是《可兰经》,但是它们各自的价值观都不是由这些教义决定的,而是由后来各个时期的教会对其解释所决定的。基督教后来选择了普世的“爱”作为其核心价值,这成为了今天基督教的主流价值,这也是我们今天所知道的基督教。但是我们必须理解,基督教当年不是这个样子的。《旧约》和《新约》内容五花八门,彼此格格不入。教会组织可以对这一切做不同的解释,尤其是权威的教会组织。

我们可以想象,如果一个宗教的教义后来被解释为对非信徒的仇恨,那么这个宗教今天就是以“仇恨”为主流价值的。这个例子似乎不必我提供,读者可以自己观察。

神从来都被其信徒封为权威和正义的象征,而教义也被认为是这种权威和正义的文本。但是,信徒所相信的绝不会是神和教义本身,而是对它们的解释。一个宗教对神的解释,对教义的解释,才是信徒们认为的神和教义。换言之,信徒是通过对教义和神的解释来相信教义和神的。因此,解释本身就决定了教义和神。

宗教中的理性成分决定了宗教的价值

教义本身不能直接用于现实,比如你可以说独裁是符合教义的,你也可以说民主是符合教义的,其实在教义中,我们不可能找到建立何种政府的指南,上帝更不会亲自来帮助我们。在教义和现实之间,横亘着一条巨大的鸿沟。如果要联系他们,就需要桥梁。由于现实是不断改变的,因此这样的桥梁要不断建造和返修。而这座桥梁的形式,就决定了这个宗教的最终状态。伊斯兰教选择了狂热,造就了今天伊斯兰教的状态;而基督教选择了理性,成就了今天的样子。

医学也许是最好的例子。是靠信仰祷告神来治病还是理性地寻找治疗方式,这是医学从巫术走向科学的分水岭。教义,无论是《圣经》还是《可兰经》还是《佛经》,都声称上帝可以治疗所有疾病,但是在上帝和病人之间横亘着一条巨大的鸿沟。人类是用祷告来跨越这条鸿沟,还是用理性来跨越这条鸿沟?我们在这里没有必要证明上帝是否存在,只是要选择这条鸿沟如何跨越。

这其实就是康德的看法,让我们把上帝的存在与否先放在一边,而把注意力集中到这条鸿沟如何跨越。如何跨越这条鸿沟便决定了这个宗教的对待医学的态度。

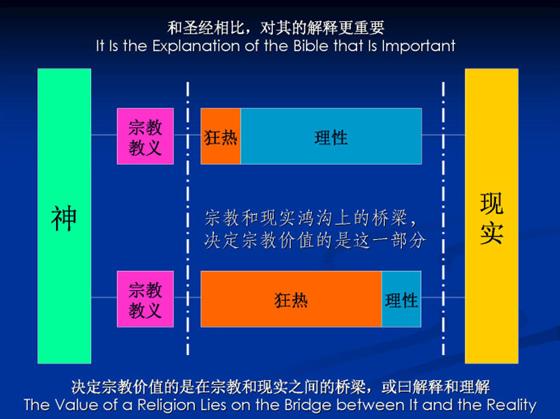

图1,宗教作为神和现实间的桥梁。当这座桥梁更多的是由理性建造的,那么我们会看到理性在这个宗教中占了主导地位。反之,这个宗教就被狂热占据了统治地位。

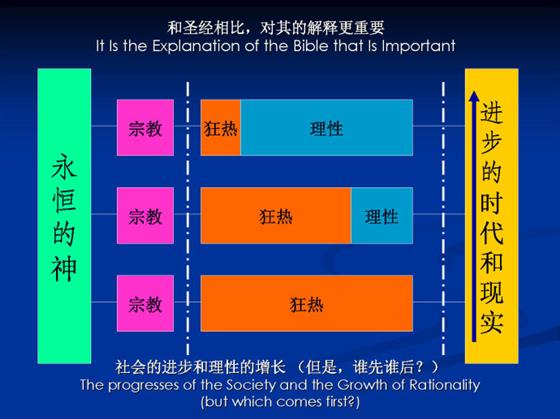

图2,宗教和时代进步的关系。神和现实间的桥梁中的理性成分的增加伴随着时代的进步。人类历史证明了当理性占据了主导地位的时代总是开明和繁荣的时代。

由此可以引申,理性在宗教中的角色决定了宗教的最终价值。

有人说理性在宗教中是有害的,因为其妨碍了信仰。那么什么样的信仰被妨碍了?一个信徒的信仰显然是其对教义的某种认识以及对这种认识的执着。问题就在这个“认识”。任何一种对教义的认识,都是一种对教义的解释。这样的解释可以来自教会,也可以来自个人。正因为每一个对教义的解释者都认为自己的解释是对教义最忠实的解释,因此我们会有如此众多的彼此不同的教派、彼此不同的教会和彼此不同的信徒。正因为对自己的解释坚信不疑,才会彼此互不买账甚至大打出手。

理性的本质在于质疑和容忍质疑。Rawls在他的正义论中提出的几个对社会正义很重要的概念,我认为其中最重要的是“公众理性”(Public Reason)和“无知帷幕”(Veil of Ignorance)。在具备理性的公众的条件下,才有可能对社会公正做出适当的规则。而宗教教义的解释,也同样和理性相关。

宗教和世俗的最终冲突将体现在理性真理和启示真理上。理性真理的赞成者认为真理是逐渐被认识的,是理性逐渐向真理逼近的过程;而启示真理的信徒认为真理是神的启示,而理性是无法认识真理的,只有信仰,才是获得真理的途径。

相信理性真理的人总是认为理性是战无不胜的,但是理性真理和启示真理的辩论一定以理性真理方的失败而告终。其实这是很容易理解的,他们的辩论用不了几个回合,理性真理方就会败下阵来:

启示真理方:你承认理性是有限的吗?

理性真理方:确实是有限的。

启:有限的理性可以认识无限的真理吗?

理:在有限的时间内不能。

启:上帝是无限的,我们的真理是终极的和无限的,因此理性是无法达到的。

辩论到此就算完结了。启示真理方大获全胜,理性真理方落荒而逃。但是,在过去的1000年里,退却的却是启示真理一方。为什么?这是由于,启示真理方的全部宝都押在了“上帝给了他们真理”这个假设上,或曰这信仰上。而这个假设或信仰却是非常脆弱的,因为从圣经中所能够获得的全部“真理”只是某人或者某个教会的理解和解释。而不同的教会和个人对这些“启示真理”都有不同解释,而且彼此相悖,因此,这么众多的解释中最多只可能有一种是正确地,而更可能是全部错误的。

宗教和科学的分水岭

宗教和科学的分水岭也是启示真理和理性真理的分水岭。有人说科学也是一种宗教,只是和现有的宗教有着不同的信仰。这是完全错误的陈述。

宗教和科学的根本区别在于它们对待证据的态度。宗教的态度是:看到和自己的教义相悖的证据时,选择扭过脸,忽视之。科学的态度是:看到和自己的理论相悖的证据,选择进一步审视之,以批判的态度对待已有理论。

正是这个关键的差别,决定了理性真理有可能接近真理,而启示真理却一定固步自封。

如果启示真理真的就是真理,那么其固步自封完全不错。启示真理通常包括了自然真理、社会真理和道德伦理。宗教的根基就是启示真理,其一定涵盖了所有这些方面,而且声称自己握有了所有这些真理。自然真理自不必说,宗教从来都是从声称具有这个绝对真理开始的,挟此雄风,便占据了社会真理和道德伦理的高度,法律便是其副产品。至今我们可以看到伊斯兰教国家还在实行Sharia法。

宗教的退却首先是从自然真理开始的。宗教教义所声称的自然真理无法被一些逐渐发现的现象所解释,这些和教义相悖的现象揭示了一个宗教所极不愿意看到的结果——原先的教义曾经坚称的真理实际上并不真。这就是为什么理性和宗教总是在激烈冲突的原因。

而奥古斯汀和阿奎那的伟大之处就在于他们致力于调和这两者之间的看似不可调和的矛盾。这种调和被证明是可以实现的,但是先决条件是在出现和教义相悖的现象时,宗教每次都要让步于理性。而宗教的让步并不能承认自己的教义出了问题,而是坚称自己的教义从来没有问题,而且永远不会有问题。因此,宗教的让步必须始于对教义的重新解释,在完整保全教义的面子的前提下做出让步——教义依旧完全正确,只是教义的内涵被重新解释。因此,教会的职责就是使得这种解释合法化。而神学就是一门重新解释教义的学科。

正是由于这些特征,我们可以做出如下的论断:

一本未经曲解的《圣经》是分文不值的,一本经过了曲解的圣经是必须被批判和质疑的。

这个结论也适用于所有“类宗教”。比如曾经的共产主义世界对马克思主义和列宁主义的神化,便是一个典型的例子。它们从一种学说“升格”为一种“宗教”,其组织具有权威的解释权,而其教主则具有最终的解释权。各个时期的教主的解释就是最终的解释。不幸的是,正是由于其教主们坚称“马列主义”具有最高的道德地位使得其最终成为了一种道德垃圾。

牛顿吃掉了苹果

牛顿(1642-1727)也许是一个很好的例子。他是一位很虔诚的信徒。应该说并非牛顿到了晚年才成为了虔诚的基督徒,而是他的一生都是以为虔诚的基督徒。他一生的伟大科学成就是在他努力寻找上帝的自然真理法则的动机下取得的。但是,这个上帝只是牛顿的上帝,而不是圣经中的上帝。

牛顿对上帝的认识是通过物理现象和其背后的数理逻辑。他一生都在寻找上帝隐藏的秘密。按照牛顿的作为,完全可以被那个发配亚当和夏娃的上帝所惩罚。基督教的 原教旨是不许人类了解或理解真相的,更不允许人类试图理解上帝的意图。亚当夏娃的罪过:擅吃苹果,从而知善恶,辨是非。从而被上帝赶出天堂,并为此他们的 子子孙孙因此而背上了原罪。而牛顿所做的,比亚当和夏娃有过之无不及。牛顿不仅把苹果吃了,而且还洞察了苹果坠落的过程。牛顿直言不讳地告诉上帝:你的奥 秘我知道了!在以和距离的平方成反比的力的作用下,天体的封闭运行轨迹是椭圆,而开放运行轨迹是抛物线或者双曲线。

牛顿的《自然哲学的数学原理》直接让上帝知道亚当偷吃的那个苹果在他这里生效了。而牛顿发现的运动定律就是上帝也不敢改动。这些定律被称作Newton’s Law“牛顿定律”。显然,牛顿眼里的上帝绝非很多人眼里的上帝,更非圣经原文或者其字里行间的上帝。上帝没有干预人类的求知行为,并且默认:世界是理性可知的。

拉普拉斯摒弃了假设

如果说牛顿的追求真理是由于他心中的上帝的激励,那么拉普拉斯(1749-1827)就没有把上帝放在重要位置上。他在1799年至1825年间出版了巨著《天体力学》,也送给了皇帝拿破仑。皇帝看不懂,但是问题还是有的:为什么书中没有提到上帝?”拉普拉斯的回答堪称经典:“陛下,我不需要那个假设。”(Je n'avais pas besoin de cette hypothèse-là.)

拉普拉斯对上帝并非有多么不敬,而只是阐明:在认识自然的时候,上帝并不干涉。

康德折中了上帝和理性

康德(1724-1804)的巨著“三大批判”(《纯粹理性批判》、《实践理性批判》和《判断力批判》)以理性的最根本的特点——“批判”命名。

《纯粹理性批判》:上帝的存在不可证明;《实践理性批判》:上帝的假设具有现实意义;《判断力批判》:理性和道德的实践。

用理工的比喻,《纯粹理性批判》相当于理论力学:所有的条件都理想化了,比如物体可以被理想化为质点和刚体,他们只在想象的理想世界中存在,但是这已经足够让我们通过它们认识真实的现实世界;《实践理性批判》相当于材料力学,那些质点和刚体必须被还原为有弹性和塑性的现实中的物体,以使得我们对现实世界的描述更加接近于实际情况;而《判断力批判》相当于机械设计,所有这些理想化和非理想化的探讨都是为现实服务的,而我们是做出选择的判断者,是我们设计和改造了现实世界。我想,康德的批判体现了理性的最高境界。在他的《实践理性批判》的最后,他有这么一段意味深长的感叹:

有两种事物,我们越是对之执着和经常地思索,就越是对其充满赞叹和敬畏——我们头上的灿烂星空,我们心中的道德准则。

如果我们分析这两者,应该可以发现:

我们头上的灿烂星空——这和上帝无关;

我们心中的道德准则——这和上帝有关。

海森堡试图融合宗教和理性

海森堡(1901-1976)是一位杰出的物理学家。他所从事的研究和他所持有的信仰之间的冲突是非常大的。他和牛顿有相似之处,都对宗教心怀敬仰,也有不同之处,海森堡并不像牛顿那样要用科学证明上帝的存在,而是希望在理性占据主导的世界中让信仰保有一块领域。

海森堡在他获得德国天主教瓜尔蒂尼主教奖时的一篇非常有意义的讲演中阐述了他对科学和宗教的看法。他阐述了,在宗教节节败退的时代,特别是在科学的领域,宗教存在的意义。

在海森堡看来,宗教应该作为道德的信仰,而不是真理的信仰。 “宗教是伦理的基础,而伦理是生活的先决条件。因为我们每天必须作出决定,我们必须知道决定我们行动的价值(伦理标准),或者至少隐约地想到它们。”

海森堡对宗教的理解大概就是康德对总上帝的理解的比较直白的表达。

也许我们可以这样说,宗教只有在退出其自称的真理宝座后才可以和科学共存,但是科学并没有理由在人们的生活中驱逐宗教。

宗教和神学的关系

我们经常说到宗教,但是宗教实际上只是神学的体现。最初的那个宗教在神学的发展中已经今非昔比。任何宗教的神学从一开始就承担着解释教义,或者说是歪曲教义的职责。随着时代的发展,所有宗教的原先的教义都会被证明和时代格格不入。随着考古学的证据不断地涌现,过去我们不知道的世界的演变过程现在知道了,而这些考古学的证据和原教义所发生的冲突如何调和,便成了一个很大的问题,这就是神学的领域。

毋庸置疑,人类和别的动物的根本区别是在于其思想,或者说是理性。宗教不可能无视理性,宗教面对理性的态度只有两种:接受或拒绝。

理性在信仰的旗帜下出现

美国的《独立宣言》高度体现了理性,同时冠以信仰的名称。“我们认为如下的真理是自明的,那就是所有的人都生而平等,他们被造物主赋予了若干不可让渡的权利——声明的权利、自由的权利和追求幸福的权利。为了保障这些权利,人们才建立了政府,而政府的正当权力是由被统治者赋予的。”

这些新大陆的移民们创造了美国和美国的制度,这些制度并非由宗教所涉及,而是由理性而得。这是典型的在宗教的旗帜下的理性作为。美国没有让宗教干涉政治,这就是理性胜利。

在当时的社会状态下,以信仰的名义推销正义是最合适的方式,并且这样的信仰也绝非仅仅是当时那些政治家的旗帜和粉饰,而是他们真正的信仰。他们所相信的上帝却和牛顿和康德的上帝异曲同工。他们心中的上帝远远超越了《圣经》的范畴,而是理性的象征。

当我们看到政治家们手按圣经起誓时,他们心中的上帝是他们所揭示和认识的上帝,其超越了圣经中的上帝。

理性以独立的面目出现

在美国独立宣言出现前的2000多年,在公元前508年,古雅典的梭伦改革是典型的理性的独立行动。

梭伦的时代,雅典贫富分化加大,有的雅典人由于欠债无法还清,最终成为了其债主的奴隶。这样的社会状况引起了全体雅典人的关注,不仅是穷人对此深恶痛绝,富人对此也忧心忡忡。他们共同的认识是,这样的社会问题绝对不能继续下去。梭伦正是在这个时候被推选出来处理这个问题的。

梭伦最后的解决办法是让富人免去穷人的债务,解决了燃眉之急;然后他进行了立法,法律规定:没有任何一个雅典人会由于任何理由成为另一个雅典人的奴隶。

这个历史事实如果站在穷人的角度是容易理解的,但是站在富人的角度就很难被理解了。富人需要放弃一些人欠他们的债务才可以促成这个改革,但是我们为什么还要这样做?

这就是理性。其中并没有借助宗教信仰。理由很简单,古希腊的神并不完美,他们本身充满了缺点,彼此明争暗斗。因此,这样的神并不会指令古希腊人进行以社会公正为目的的改革。然而正是由于古希腊人对神祗的人化,他们把社会公正完全承担在自己的肩上。由于他们认为他们和神之间也没有贵贱之分,因此他们也必然觉得在希腊人之间也应该是公平的,而一个公平的社会首先应该是公正的。这正是古奥运会所体现的宗旨。

古希腊一直是世俗的,从未有过政教合一,而且,古希腊的政治从未被宗教所干涉。在古希腊,政治就是政治,宗教就是宗教,这两者从来没有混合在一起过。这是难能可贵的。公元前431年的伯利克里在阵亡将士葬礼上的讲演淋漓尽致地体现了这种独立的理性精神。“我们的制度之所以被称为民主政治,是因为政权在全体公民手中,而不是在少数人手中。……每个人在法律上都是平等的。……只有自由,才能幸福;只有勇敢,才能自由。”

通篇讲演只有一处提到上帝,而且是作为社会生活中的配角,被一笔带过。

如果我们拿这篇讲演和《独立宣言》相比,我们可以发现很有趣的相似之处。甚至我们可以这样说,《独立宣言》是伯利克里讲演的一个遥远的回声,它们所体现的价值完全一致,它们要达到的目的也完全一致,它们选择的途径也完全一致。

结语

如果我们把教义放在一边而纯粹探索上帝,以及真理,那么,上帝和真理可以并不矛盾。而使得这个命题得以成立的唯一条件是理性的存在。它们通过理性而殊途同归。理性是上帝给人类的唯一礼物,用它,我们寻找上帝,或曰“真理”。