詹姆斯·柯林斯在《基业长青》一书中提过“愿景”,然而,他并没有告诉我们企业实现愿景管理的可行方法是什么。以后,彼得·圣吉的《第五项修炼》中又重点强调“塑造共同愿景”。但他们都没有能够展开论述。那么,一个强大的愿景规划究竟如何从CEO的头脑中的理念转而变为组织持续成长的引擎呢?

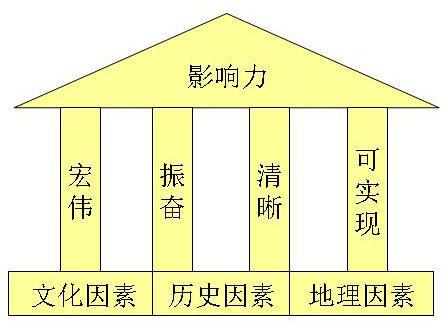

为形象地呈现愿景管理效用的发生过程,我们建立了一个“愿景大厦”。愿景大厦的金顶是企业长远致力的“彼岸世界”,是能够产生影响力的未来图景,表达了企业中人们对未来的梦想、憧憬和渴望。愿景能够对人们的心灵产生鼓舞的力量,也确立了人们一致努力的方向。如图2-4。

图2-4 愿景大厦

所有的公司都有愿景,但在拥有什么样的愿景上存在差异。有的公司仅仅是有一个目标而已;有的公司则愿意面对重大、令人胆怯的挑战——就像是攀登珠穆玛峰。在研究过程中,我们发现,具有远见卓识的公司会利用大胆的愿景——岳川博称之为GIVE,即宏伟(GRAND)、振奋(INSPIRE)、清晰(VIVID)、可实现(EXECUTABLE)之目标[8]——作为促进发展的有力手段。有了这四根坚不可摧的支柱,愿景大厦才能扣击心弦,激起向往,鼓励斗志,掀动热情。

【案例】

如邓小平同志在谈到中国改革开放的愿景时,他这样描述:“到本世纪末,我们一定要进入小康社会,小康是指人均收入800美元左右”;其主要战略组合是:“让一部分人先富起来,然后带动其他人达到共同富裕”;“先进行农村改革,然后进行城市改革”。真正的GIVE应该是清楚明确而且引人入胜的,它有着明确的终点线,因此,组织能够知道什么时候自己达到了目标。

我们在帮助企业设置远景水平上的GIVE时,发现所有能持久发展的企业都有高瞻远瞩的愿景和人性化的理念,而且愿景规划不外乎四种:目标型、榜样型、挑战型和变革型。

(1)目标型GIVE可以是定量的也可以是定性的。

到2000年底成为1250亿美元的公司(Wal-Mart,1990)

使汽车大众化(Ford Motor Company,1900s)

成为改变日本产品质量低劣形象的最有名的公司(Sony,1950s)

在民用飞机领域成为举足轻重的人物,并把世界带入喷气式时代(Boeing,1950)

(2)榜样型GIVE适合于事业蒸蒸日上的公司。

成为运动产业的耐克(Giro Sport Design,1986)

20年后像HP一样受人尊敬(Watkins-Johnson,1996)

成为西部的哈佛(Stanford University,1940s)

(3)挑战型GIVE中包括了以弱胜强的软实力思考。

打垮RJR成为世界第一的烟草公司(Philip Morris,1950s)

打垮阿迪达斯(Nike,1960s)

击败雅马哈(Honda,1970s)

(4)内部变革型GIVE适合于已创立的大型组织。

在我们所服务的每一个市场中数一数二,通过企业改革,使我们不但拥有大型公司的实力,还具有小型企业的瘦身和灵活(GE,1980s)

使公司从一个国防合同商转型成全球最好的多元化高技术企业(Rockwell,1995)

GIVE是有形的、激动人心的、相当有针对性的。人们很容易理解它,无需任何解释。目标本身有着极强的吸引力,无论你对它怎么阐述,每个人都很容易理解它。我们发现,很多公司的愿景宣言缺乏激励作用,原因在于其中没有包括GIVE的有效结构。

梦想者,可能实现也可能实现不了,而GIVE一定是能够照进现实的梦想。它的力量应该介乎于可实现而短期又难以实现的模糊状态,它既是宏伟的又是激动人心的。不幸的是,企业对愿景规划的阐述通常是模棱两可的,只会令人感到枯燥乏味。有企业家跟我说愿景不可能实现时,我会问他,假如愿景是那么轻意就能实现的话,那愿景又怎么会激动人心呢?如果愿景是一种立即就被人所能把握实现的目标,那它充其量只是一个战略目标,而不是我们所说的愿景。

退一步讲,一个宏伟、清晰、富有挑战性的愿景与一个根本实现不了的愿景,一个容易实现但不具深远意义的愿景与一个永难实现但很有意义的愿景,对于一个企业来说,到底追求哪一个更好呢?现实中能找到的例证是:科学证明上帝并不存在,但人们还坚信不疑的信仰下去,即便是在科学十分发达国家,也能吸引上至总统下至黎民如此众多信徒的全心投入,在他们身上产生为之终身奋斗的强劲动力。这对企业愿景的构想不无启迪。

因此,企业要关注的是,你的愿景是否能经常让你热血沸腾、热泪盈眶、彻夜难眠,使你甘愿为它生为它死,以它忧而忧,以它乐而乐;能否让你有一种热情,一股冲动,想将它与你的员工分享。如果没有,我们建议要考虑修改愿景了。

(摘自胡耀元著《最好的企业最能经营文化》)