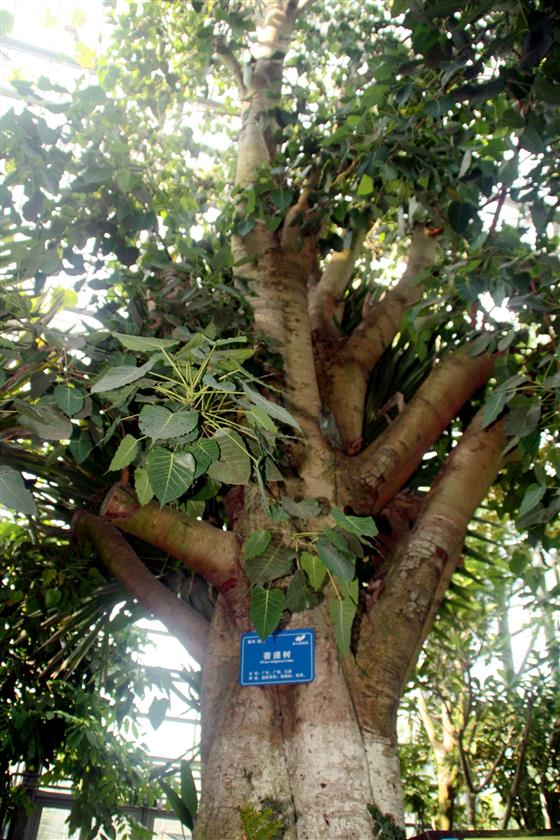

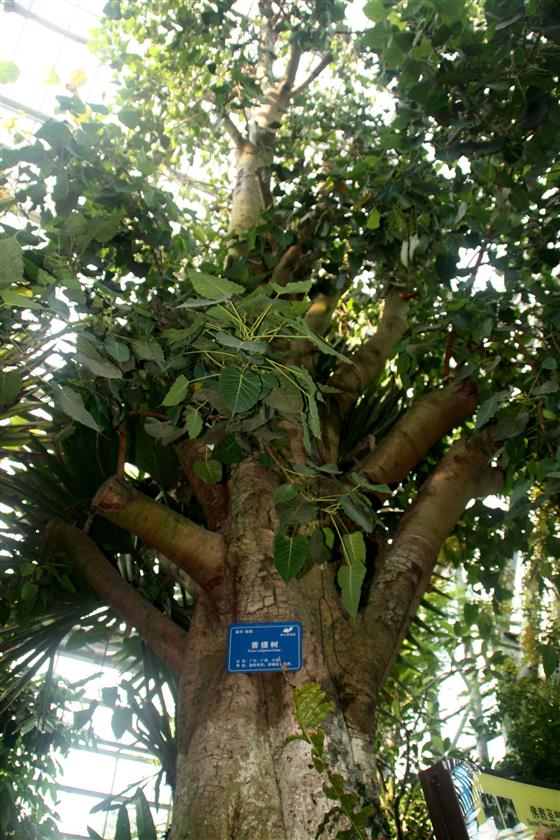

佛教圣树菩提树

菩提树 蔡律摄

最先知道“菩提树”是从中国古典名著《红楼梦》第二十二回《听曲文宝玉悟禅机 制灯迷贾政悲谶语》中叙述的薛宝钗向宝玉讲了一个慧能与神秀呈偈比试的故事,后来到湖北黄梅五祖寺参访,得知主要详情:在南北朝的时候,佛教禅宗传到了第五祖弘忍大师,弘忍大师当时在湖北的黄梅开坛讲学,手下有弟子五百余人,其中翘楚者当属大弟子神秀大师。神秀偈子:“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃。”这首偈子的意思是,要时时刻刻的去照顾自己的心灵和心境,通过不断的修行来抗拒外面的诱惑和种种邪魔。是一种入世的心态,强调修行的作用。慧能禅师的偈子是:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”这首偈子强调顿悟的理念,是一种出世的态度,大意是,世上本来就是空的,看世间万物无不是一个空字,心本来就是空的话,就无所谓抗拒外面的诱惑,任何事物从心而过,不留痕迹。这是禅宗的一种很高的境界,领略到这层境界的人,就是所谓的开悟了。

菩提树 蔡律摄

菩提树 蔡律摄

近日到重庆南山植物园展览温室,还真的看到菩提树,菩提树是一种在干燥季节落叶的半常青热带大型乔木,树高可达30米,树干直径可达3米。树干笔直,树皮为灰色,树冠为波状圆形,菩提树树干粗壮雄伟,叶形、树姿美观,是寺院、街道、公园较理想风景树,其叶深绿色,有光泽,不沾灰尘,被看作圣树的象征。枝杆富含白色乳汁,取出后可制硬性树胶;用树皮汁液漱口可治牙痛;花果入药有发汗解热、镇痛之效。果实酸脆而微涩,回味甘甜,有祛疾除病,养生保健,益寿延年之神奇功效!花果期3-6月。有如“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。

佛教圣树“五树六花” 蔡律摄

菩提树与佛教渊源颇深。佛教一直视菩提树为圣树,在东南亚各国和印度、斯里兰卡各地的寺庙中都有种植,印度视菩提树为国树。西双版纳傣族几乎全民信奉小乘佛教,对菩提树十分敬重、虔诚,每个村寨和寺庙的附近都栽种有菩提树。相传佛教有三大圣树之说,这三大圣树分别是:菩提树(桑科榕属)、无忧树(又名无忧花,苏木科 无忧树属)和娑罗树(龙脑香科 娑罗树属,注意是娑罗而非梭罗)。相传佛祖释迦牟尼诞生于无忧树下,而得道顿悟于菩提树下,最后涅槃于两棵娑罗树间。因而与这三种树便与博大精深的佛教文化结下了不解之缘,“菩提”一词为古印度语(即梵文)Bodhi的音译,意思是觉悟、智慧,用以指人忽如睡醒,豁然开悟,突入彻悟途径,顿悟真理,达到超凡脱俗的境界等。

南山植物园温室瀑布。蔡律摄

夏日炎炎,南山植物园温室瀑布给人和植物带来舒适的凉意。蔡律摄

史料载,相传在2500多年前,佛祖释迦牟尼原是古印度北部的迦毗罗卫王国(今尼泊尔境内)的王子乔答摩• 悉达多,他年青时为摆脱生老病死轮回之苦,解救受苦受难的众生,毅然放弃继承王位和舒适的王族生活,出家修行,寻求人生的真谛。经过多年的修炼,终于在菩提树下静坐了7天7夜之后,战胜了各种邪恶诱惑,在天将拂晓,启明星升起的时候,获得大彻大悟,终成佛陀。所以,后来佛教一直都视菩提树为圣树,印度则定之为国树。

笔者与北大翁伟研究员在南山植物园。

世间何谓物?是物亦非物。世间何谓理?说者就亦理。世间何谓道?看透既是道。唐代中叶,禅宗五祖弘忍门下分为惠能、神秀两支,惠能以“顿悟”立说,神秀以“渐悟”立说。神秀坚持“渐悟”的思想,认为应该勤奋修为,修行过程中必须分为许多阶次,只有长期的努力才能达到证悟成佛。而慧能则支持“顿悟”,认为人是可以突然开悟的,这就是两人思想的不同。顿悟更主要的是通过灵感来完成,就时间来说可能是瞬间。顿悟是一种突然的颖悟。

菩提树 蔡律摄

沙漠水塔——瓶子树 蔡律摄于重庆南山植物园

山川草木,皆有佛性,真理就隐含在普通的自然事物中。“菩提”不“菩提”,不在于树,更不在于什么树,而在于你自己有没有一棵菩提之心。若菩提心在,岂不树树皆菩提之树!反之,若只迷信于外的物相,纵然是坐于菩提树下,也是无用的。真可谓:世间人,法无定法,然后知非法法也; 天下事,了犹未了,何妨以不了了之。

蔡律 2015年7月