任伯年的人物肖像画简介

任伯年,1840年生,1896年卒,浙江山阴(今绍兴)人。任伯年是我国近代杰出画家,在“四任”之中成就最为突出,是海上画派中的佼佼者。任伯年二十多年的绘画创作,留下了数以千计的遗作,是历史上少见的多产作家。最早的作品是同治四年作的,最晚的作品为光绪乙未年冬十月,去世的前一个月作的。重要作品如同治七年(1868)仿《陈小蓬斗梅图》,现藏故宫博物院,光绪三年(1877)作《五十六岁仲英写像》、《雀屏图》。光绪七年(1881)作《牡丹双鸡图》,收入日本《支那名画宝鉴》;《渔归图》,收入《陆氏藏画集》;仿《宣和芭蕉图》,收入《南画大成》。次年作《人物册》,收入《南画大成》。十一年(1885)作《壮心不已图》、《墨笔人物山水册》、为外祖赵德昌夫妇写像。

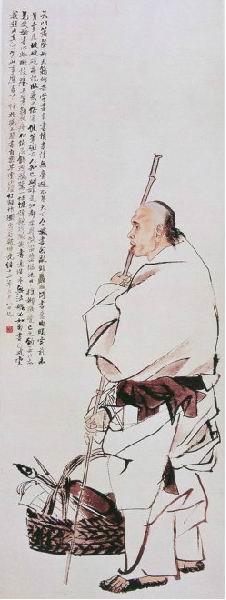

任伯年人物肖像画艺术的特点与成就可归纳为: (一)任伯年的人物肖像画重视“神”的表现。 他的人物肖像画讲究人物思想感情,特别是内心世界的刻划,并注意这幅人物肖像画所要表述的中心思想,强调这幅画从视觉上要传达给读者什么思想。读者是否能接受到什么。任伯年作于光绪十三年(一八八七年)正月八日《高邕像》的人物肖像画(图一、图二),就是把高邕的内在精神气质表现得非常深刻。画面上高邕侧立,脚穿草鞋,两手握着竹杆,作乞讨状,身前一只竹篮,篮里装有书籍和笔砚,面目清瘦,两眼注视着前方。任伯年在高邕手握竹杆的表观上,想要人们从视觉上接受到的是:高邕他为生活所迫,依靠卖字为生的文人形象,卖字也视为乞讨。通过高邕深目清颧的脸形与高邕的眉目间神情的表现手法,流露出高邕一种既高傲,又无可奈何的心情。通过高邕手柱竹杆,两眼前视的表现手法,表现出高邕好像在等待前面人给予施舍。任伯年以生动的笔墨,把他对高邕的深切同情和想要表达风趣的立意和构思,都从视觉上传达给了观众。高邕的内在精神也在这里得到表达。比起一般只求其形似的肖像画,不知高出多少。 (二)明清画家画人物肖像,都是钩线描绘轮廓后,依靠多层的颜色深浅来烘染,使面部的轮廓、凹凸得以立体而达到逼真的效果。这样反复烘染后,彩墨掩盖了线条的作用,而墨线的艺术性和趣味性都被减弱了。也有同时代的画家较重视线条的写意趣味,在画法上强调线条的作用,以线条直接绘取人物肖像的神貌,如像:金农和罗聘二位画家。他们二位相比此前的人物肖像画家,在构思、构图上有所突破,博得士大夫的赞赏,可以说是使人物肖像画进入文人画领域的前驱,并成为公认的人物肖像画家。 在人物肖像画画法上,任伯年开拓了传统的表现技法。他一方面学习吸收了民间人物肖像画家菁华的技法,又师承任熊、任阜长,同时受陈洪绶、曾鲸、华喦、费丹旭等诸家影响。继承明清以墨骨为主的人物肖像画技法,舍弃渲染,以线条为主宰,稍加淡墨、淡色或笔皴擦,形成勾勒取神,不假渲染白描传神的绘画技法,也有泼墨写意以及兼工兼写的多种表现手法。任伯年作人物肖像画,多用生宣纸,由于生宣纸纸性的原因,对作者在运笔和渲染技法上的要求是很高的,也是极难掌握的技法。任伯年在行笔、转笔、入笔处强调粗细、顿挫、质感、量感、节奏、转折的笔墨变化,以求运笔自如。在线条上强调简洁、干湿、刚柔、快慢的变化,来始终服务造型的要求,以达到高度概括的表现能力。在彩色运用上,强调冷暖色的变化,融西法色彩学于中国画中,明暗对比符合中国人的审美取向,往往有色不多而立体感强的艺术效果。

任伯年的人物肖像画简介

任伯年,1840年生,1896年卒,浙江山阴(今绍兴)人。任伯年是我国近代杰出画家,在“四任”之中成就最为突出,是海上画派中的佼佼者。任伯年二十多年的绘画创作,留下了数以千计的遗作,是历史上少见的多产作家。最早的作品是同治四年作的,最晚的作品为光绪乙未年冬十月,去世的前一个月作的。重要作品如同治七年(1868)仿《陈小蓬斗梅图》,现藏故宫博物院,光绪三年(1877)作《五十六岁仲英写像》、《雀屏图》。光绪七年(1881)作《牡丹双鸡图》,收入日本《支那名画宝鉴》;《渔归图》,收入《陆氏藏画集》;仿《宣和芭蕉图》,收入《南画大成》。次年作《人物册》,收入《南画大成》。十一年(1885)作《壮心不已图》、《墨笔人物山水册》、为外祖赵德昌夫妇写像。

任伯年人物肖像画艺术的特点与成就可归纳为: (一)任伯年的人物肖像画重视“神”的表现。 他的人物肖像画讲究人物思想感情,特别是内心世界的刻划,并注意这幅人物肖像画所要表述的中心思想,强调这幅画从视觉上要传达给读者什么思想。读者是否能接受到什么。任伯年作于光绪十三年(一八八七年)正月八日《高邕像》的人物肖像画(图一、图二),就是把高邕的内在精神气质表现得非常深刻。画面上高邕侧立,脚穿草鞋,两手握着竹杆,作乞讨状,身前一只竹篮,篮里装有书籍和笔砚,面目清瘦,两眼注视着前方。任伯年在高邕手握竹杆的表观上,想要人们从视觉上接受到的是:高邕他为生活所迫,依靠卖字为生的文人形象,卖字也视为乞讨。通过高邕深目清颧的脸形与高邕的眉目间神情的表现手法,流露出高邕一种既高傲,又无可奈何的心情。通过高邕手柱竹杆,两眼前视的表现手法,表现出高邕好像在等待前面人给予施舍。任伯年以生动的笔墨,把他对高邕的深切同情和想要表达风趣的立意和构思,都从视觉上传达给了观众。高邕的内在精神也在这里得到表达。比起一般只求其形似的肖像画,不知高出多少。 (二)明清画家画人物肖像,都是钩线描绘轮廓后,依靠多层的颜色深浅来烘染,使面部的轮廓、凹凸得以立体而达到逼真的效果。这样反复烘染后,彩墨掩盖了线条的作用,而墨线的艺术性和趣味性都被减弱了。也有同时代的画家较重视线条的写意趣味,在画法上强调线条的作用,以线条直接绘取人物肖像的神貌,如像:金农和罗聘二位画家。他们二位相比此前的人物肖像画家,在构思、构图上有所突破,博得士大夫的赞赏,可以说是使人物肖像画进入文人画领域的前驱,并成为公认的人物肖像画家。 在人物肖像画画法上,任伯年开拓了传统的表现技法。他一方面学习吸收了民间人物肖像画家菁华的技法,又师承任熊、任阜长,同时受陈洪绶、曾鲸、华喦、费丹旭等诸家影响。继承明清以墨骨为主的人物肖像画技法,舍弃渲染,以线条为主宰,稍加淡墨、淡色或笔皴擦,形成勾勒取神,不假渲染白描传神的绘画技法,也有泼墨写意以及兼工兼写的多种表现手法。任伯年作人物肖像画,多用生宣纸,由于生宣纸纸性的原因,对作者在运笔和渲染技法上的要求是很高的,也是极难掌握的技法。任伯年在行笔、转笔、入笔处强调粗细、顿挫、质感、量感、节奏、转折的笔墨变化,以求运笔自如。在线条上强调简洁、干湿、刚柔、快慢的变化,来始终服务造型的要求,以达到高度概括的表现能力。在彩色运用上,强调冷暖色的变化,融西法色彩学于中国画中,明暗对比符合中国人的审美取向,往往有色不多而立体感强的艺术效果。