中国人究竟是在进化还是退化?

-----华师一位老师说现在能看懂鲁迅文章的人越来越少的感慨!

汪华斌

昨天吃饭时与一位华师老师在一起,就谈论起了现在人的素质问题;他说表面上看今天中国人的素质是越来越高,但深入研究后才发现实际中国人的素质是在下降;他说他发现很多大学生已经完完全全失去了写作能力,而且他很早在网络上发表鲁迅文章的研究;总是被人评说得不伦不类。开始他还真的没有明白,后来才发现这是因为这些人附和白雪的原因;因为这些人根本就不了解鲁迅,所以只能从字面上发表一些肤浅的评说。这位老师说正因为如此,所以他现在基本不上网了;因为长期如此上往只会使自己退化。

是啊!在现代史上,鲁迅的命运堪称吊诡;从被恶骂,到被捧为民族魂;最后又到成为意识形态的代言人。然后又是被冷漠,到了毛泽东时代鲁迅才又一次被尊成神了;然而当我们以敬仰的理由坚持了几十年后,鲁迅却被时代自动沉浮了;因为现在懂鲁迅的人越来越少了,从而标志着一个社会浮噪发展的尺度。毫无疑问,在中国现代文学史上再没有一个作家能取得鲁迅这样的影响力;因为在面对共同的瓶颈而感到无可奈何时,鲁迅的文章代言了大家的情绪;从而为大家的精神带来了某种安慰。所以鲁迅文章才成为革命者的精神家园,因为革命者在这里找到了革命的动力。

首先我们看鲁迅的书,同样也是大量引用当时社会新闻而发的感慨;如鲁迅书里有篇杂文,主要内容就是摘抄当年一份流氓小报登载的社会新闻;说的是上海一妇人诉上法庭告其夫鸡奸,似乎引用的还是原始卷宗。写文章专爱引用别人的话,这在当时是一时弊;而现在却还是一俗例。因为我们应该分析的是鲁迅想说什么,难道他仅仅是哗众取宠吗?他引用别人的话,但却说自己的思想;这才是我们应该尊重的人。

至于鲁迅的小说,的确如同一些文人评说的那样;“初读鲁迅的小说而对人生疾苦一无所知,只抱着自我娱乐的心态看书;结果发现鲁迅的小说显得过于沉闷。而且白话文字里也有些疙疙瘩瘩,读起来总有些含混;有些字感觉好像是错别字似的,语气也变得夹生。细读后才发现小说也不简单地用明白流畅情节生动当唯一标准了,而且感觉鲁迅的小说写得确实不错”。如《一件小事》从立意到行文都很容易被小学生模仿,而且也确实作为范文收入过小学课本。《祝福》、《孔乙己》、《在酒楼上》和吃血馒头的那个《药》是鲁迅小说中最好的,在当时就算是力透纸背的了;因为中国普通人民的真实形象和难堪的命运被毫不留情地端了出来。这些人物至今刺激着我们,使我们一想到他们就毫无乐观的理由。我们今天读鲁迅的文章,关注的是我们今天还有没有被时代忽略和被遗忘的人;因为处在那种境地的确是最需要被社会同情的人了。所以鲁迅文章需要结合实际去理解,因为那呐喊仅有唤醒的意识和对压迫者的控诉那都是表面文章;而是真正的内涵是直面那些可怜的、被侮辱被损害的人,对这些人的解剖才是真实的。如鲁迅备受推崇的《阿Q正传》,意在针砭时弊;讥讽他那时代一帮装孙子的主儿,什么‘精神胜利法’、‘不许革命’、‘假洋鬼子’等这都是现成的概念;概念形成的人物当作认识的武器,针对社会陋习自有他指哪儿打哪儿的好处;更重要的是即使在今天,我们社会依然到处存在各种丑陋的社会现象;所以文章不从生活中找依据实际是很难理解的。

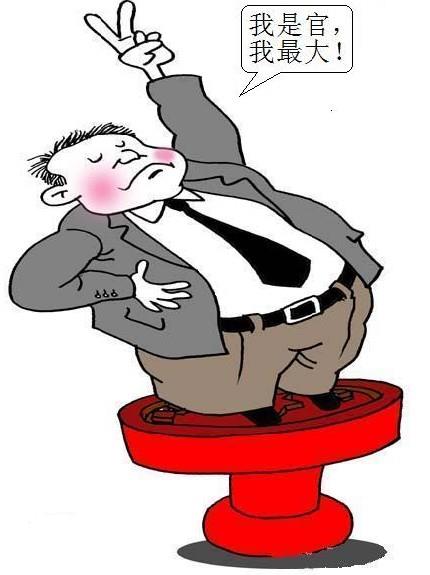

再来说我们社会那些50后或60后的人,他(她)们真的是用笔在稿纸上一个字一个字地描写;所以这些人无论水平如何,但真实写自己的想法还是主流。至于70后出生的人,虽然计算机代替协作了;但大学毕业基本上都可以简单书写,而且熟悉公文写作规则。然而到80后和90后的人时,计算机已经代替了自己的想法;绝大部分的毕业论文再也不是图书馆的摘录了,因为这些人中很多人都依靠计算机的引擎搜索来完成各种写作的。再比如说我们社会的官,他们的发言全部是秘书之手;而秘书虽然是‘职业写手’,但并不等于懂专业技术呀;于是‘假、大、空’成为了中国特色。再加上官员绝大部分时间花在灯红酒绿上,所以‘假、大、空’的东西最容易记住。在这样一种极度扭曲的社会环境状况下,它能不促进中国人的能力严重萎缩和知识的快速丧失吗?而这种丧失将意味着中国人的能力部分残疾,它难道不是中国人的素质退化吗?

我记得当年有个日本专家与我在一起工作,他对我们的各级领导敬佩有加;他说中国的各级领导真的了不起,因为每次来参观都能做指示;要知道这专业指示即使是专业技术人员都要绞尽脑汁,可各级领导竟然是脱口而出。时间长了他明白了,他说这是误导专业技术人员的思维;但它却是一个中国特色和一个不容忽视的社会问题。因为它会较严重影响中国人的知识进化与能力创新,对于中国人的整体素质的提升是直接制约的。正是因为网络和现实社会的假、大、空,从而造成我们接触的知识越来越肤浅;从而引发出一些高深的文章竟然没有多少人能够看懂,这难道不是我们这信息时代的悲剧吗?