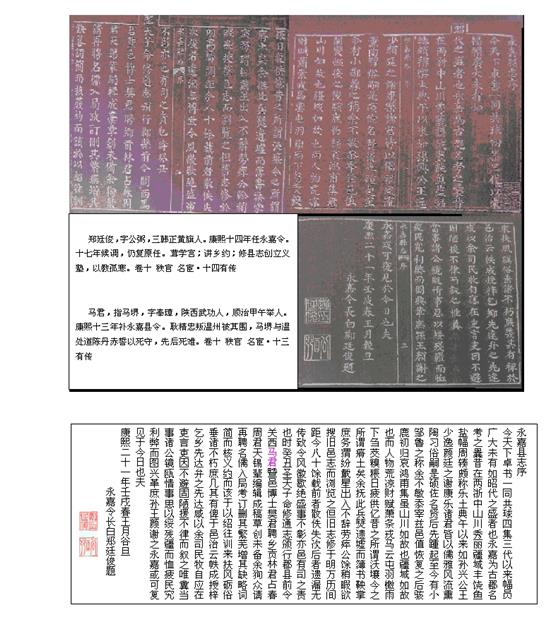

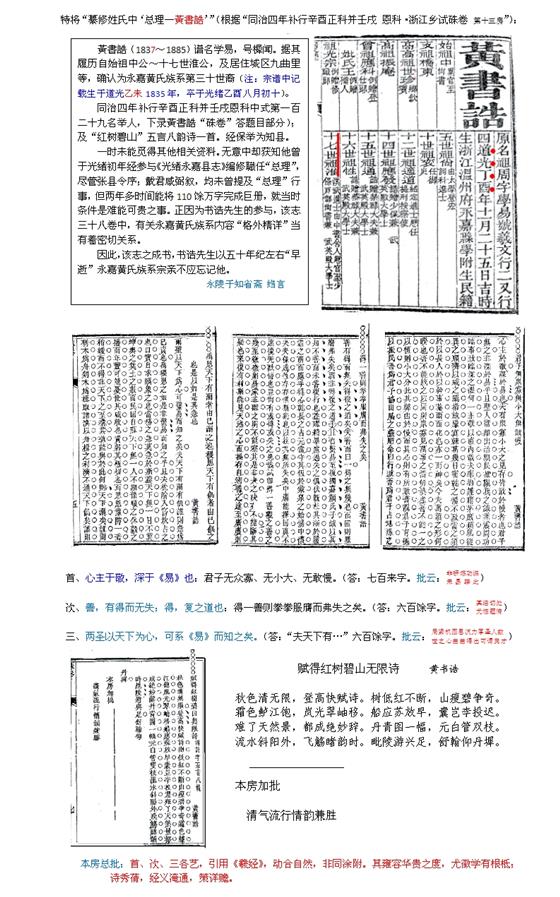

从《中国地方志集成》59册上读《康熙永嘉县志》县令郑廷俊序如下:

崔君——指崔锡,字晋三。汉军正黄旗拔贡。乾隆十九年(1754)时任永嘉县令。

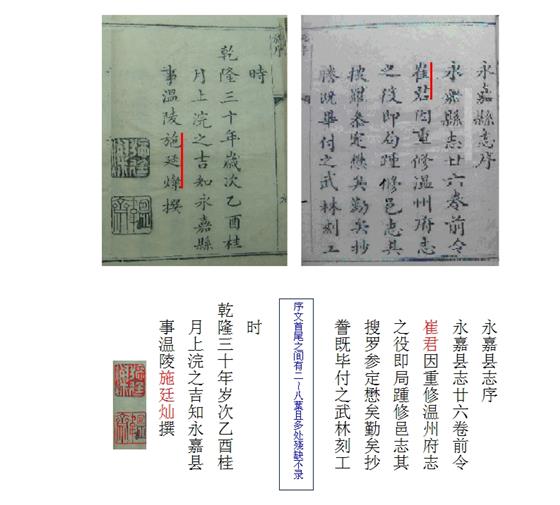

施廷灿——汉军镶黄旗举人。乾隆二十七年(1762)时任永嘉县令。历三年纂修邑志告成。

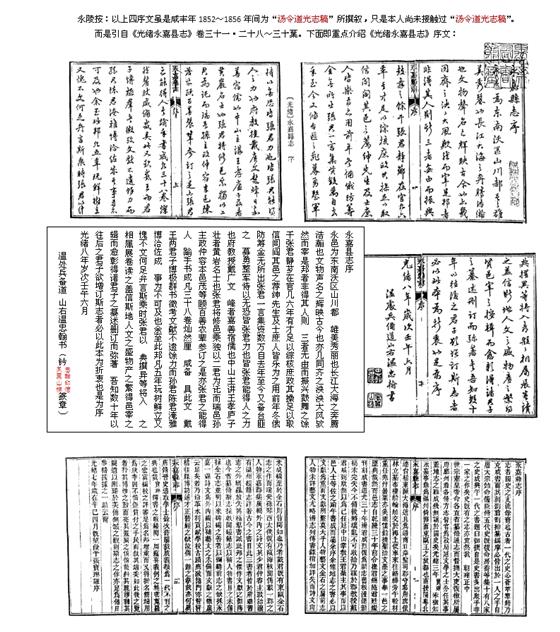

永陵按:这次(2015.12.30下午)翻及温图古籍部所藏《乾隆永嘉县志》(二十六卷 八册 )其字

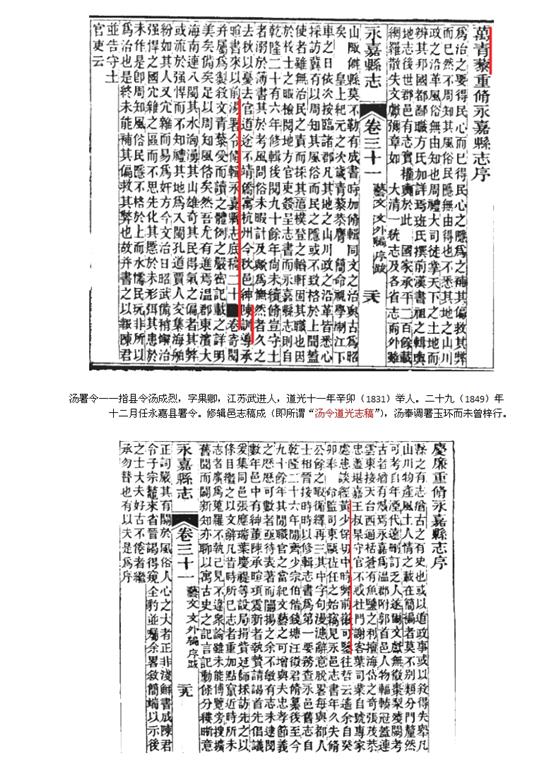

汤署令——指县令汤成烈,字果卿,江苏武进人,道光十一年辛卯(1831)举人。二十九(1849)年十二月任永嘉县署令。修辑邑志稿成(即所谓“汤令道光志稿”),汤奉调署玉环而未曾梓行。

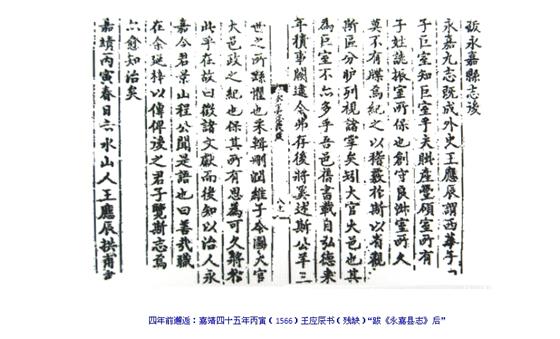

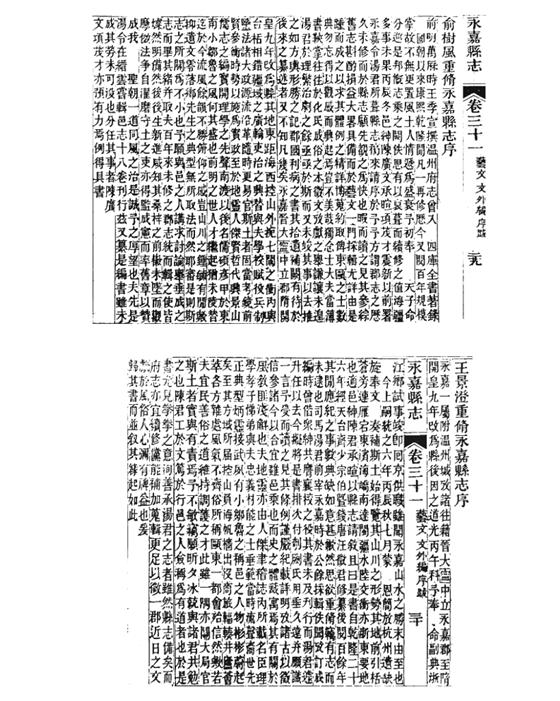

永陵按:读以上庆廉、俞树风、王景澄三篇序文,查得撰者各自简介如下:

庆 廉——镶蓝旗人。撰序时任浙江盐运使。

俞树风——江西广丰人。时任温处道道台。

王景澄——原名澄,改名景淳,三改名景澄,江西芦溪县人。道光廿四甲辰(1844)进士。任

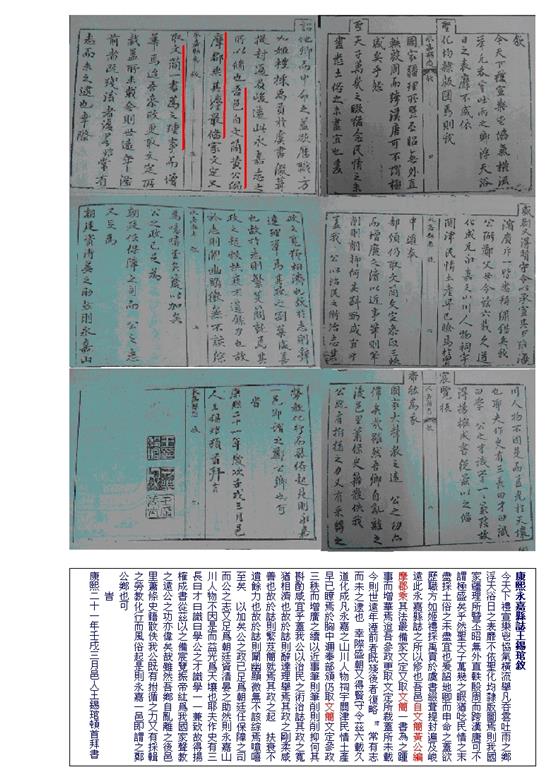

王景澄重修永嘉县志序

永嘉一属附温州城。考诸往籍,晋太宁中立永嘉郡,至隋开皇九年改为县,后因之。道光丙午(1846)科,予奉命副典浙江乡试。事竣,即回京供职。虽闻永嘉山水之胜,未由至也。

今上(咸丰)嗣统之六年,丙辰(1856)秋七月,蒙恩简放杭州遗缺。旋奉文奏补斯土,始得览见其山川之形势,其地前引栝苍,旁连雁宕,东滨海峤,南达闽疆,水陆交冲,亦浙东要地也。

适邑绅陈君承暄以县志请叙,且曰:“是书自乾隆二十六年,经天台齐少宗伯暨钱塘汪徵君修纂后,阅百馀年,其间应纪之事数典缺如,意甚歉然。思欲重修,窃有志而未遂也。司马汤君前宰永嘉时,于公馀采辑佚闻,考订成编时,曾偕众绅共膺襄校之役。其书未及刊行,而汤君遽升任以去。今拟将是书排次付剞劂氏用垂久远,并愿识一言。”予受而读之,见其条例谨严,记载详明,考诸古以徵信,参诸今以合宜。虽邑乘也,而史之题裁寓焉,其有关于风教非浅鲜也。夫地灵亦由人杰,聿稽志内所载,名臣理学,孝子悌弟,与夫忠义材能之士,垂范当时,流声裔世,先正典型,炳灵接武,夙有小邹鲁之称,邑之人物彬彬蔚起矣。至其方域所届,控山负海,帆樯出没,商旅辐辏,井庐荟萃,各方杂处,风气不齐,俗所称瓯东一都会,殆信然欤!若夫,宜民善俗之道,维持调护之才,此虽一隅,亦关大局,官斯土者,实与有责焉!予不敏,窃愿昕夕冰兢与诸君共勉之也。

陈君工于文,笃于行,邑之人佥称为有道者也。于是书尤见拳拳之意,洵善承汤君之志者。虽然县志备矣,而府志亦宜续修,倘能补加蒐辑,更足以徵一郡近日之文献,于风俗人心弥有裨益也。爰归其书而并叙其缘起如此。

永嘉县志序

志者,国史之支流馀裔也。古者,一代之史荟萃群籍乃克成书。而其刺剟翦割排纂编摩必皆出于一人之手。自唐太宗始命儒臣修五代史,既复命房乔等集十有八家之史成典午一代之书,题曰:“御撰”自是史书多出众手,非一家之作矣。史既有之,志亦宜然。我朝雍正中世宗宪皇帝命各省纂修通志,而督抚大吏复檄所属府、厅、州、县各修方志,皆官为设局,延文学之士分任其事。盖地志之难成,几无让于国史矣。光绪三年宝琳 奉檄知永嘉事。县为温州倚郭,而东欧王之故都也。南接闽粤,北连台栝,东濒大海,近且为通商口岸。监司、郡守、幕府、庶僚林立棋布。楼船、轮舶,交于海上;使车来往,络绎旁午,辁材重任、寒汗暑慄、亦奚暇怀。铅握槧治文墨之事,举一邑之坠典哉。然而,邑志自乾隆三十年前令崔君锡、施君廷灿刊刻成书。道光三十年汤君成烈,复为新志,旧版漫漶,新稿未完失,今不修后将坏乱不可收拾。乃谋于郡教授戴君咸弼,欣然以为己任,延中山掌教王君棻主其事,而以邑人士等佐之。踰年书成,而属余序。余惟地志之书必以文献为重,而文献所系莫大乎人物、艺文、金石之属。前志人物未详,艺文尤略,汤志列传书录稍加详矣,而诗文尚未成编,至于金石则皆阙如也。乃则戴君咸弼既有《东瓯金石志》之作;而瑞安孙琴西太仆复有《瓯海轶闻》备载一郡之人物;《永嘉郡集》广辑外内之诗文,其少君仲容主政,诒让有《温州经籍志》详著古今之书目,此三书者,皆于府县旧志之外,网罗放失博极群书,诚此邦之杰出文献之渊海也。

今者纂修斯志,採《轶闻经籍志》以补人物书目之未备;採《金石志》并明以来碑碣之善者,以弥补前志之缺;採永嘉一县之诗文为外内编,以补艺文之未备。而文献之徵庶云足矣!若乃沿革、水利、贡赋、学校、古迹、庶政诸门,亦皆详稽往牒,博访通才,正旧经之缺讹,备一县之掌故,亦何异唐修晋史,追取学士铨次,旧闻裁成义类,为一代不刊之典也哉。宝琳 簿书之暇,翻阅一周,窃喜义例之精密,蒐罗之宏富,编校之详审,足为名邦增重,而又得挂名简端,用为欣幸!因不惜钜赀付之手民,而叙其端委如此。后之览者,矜其博涉之勤,而亮其盖阙之慎,倘能纠其疏谬,补其缺遗,以渐臻于美备无憾之观,则斯志之作亦足为他日参稽援据之一助云尔。

光绪七年岁在辛巳四月既望 馀干张宝琳谨序

永陵按:张县令曰:“倘能纠其疏谬,补其缺遗”,这次真有读到“疏谬”,详见本文末尾附录之图文。

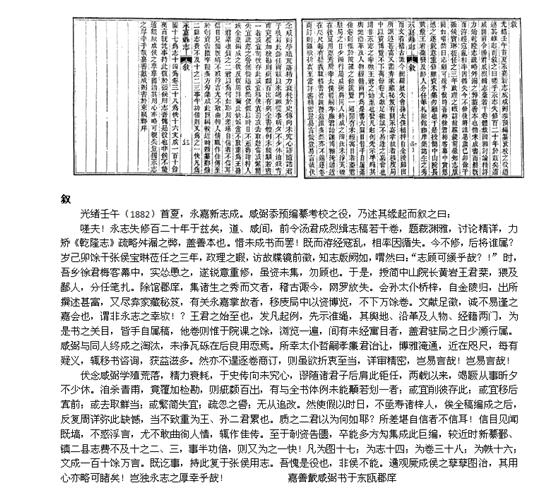

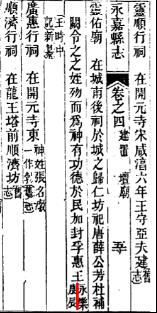

附录:阅读《光绪永嘉县志》pdf. 偶尔发现卷四·五十葉的疏谬、卷二十三·九葉之谬遗于下:

永陵按:

1、初检光绪《永嘉县志》,见到灵佑庙是王时中记,疑即黃文簡淮公之舅父王时中,而留意一下时间为“永乐庚辰”觉得可能有误。经查阅:

永乐之前有庚辰——系建文二年即公元1400年。下次庚辰已经是天顺四年(1460)。而永乐年间为癸未(1403)~二十二年甲辰(1424)。 其中有庚寅(1410)、庚子(1420)。不可能有“庚辰”年的。当为“庚寅”(1410)之误。这年份“王时中”在世,因此,“灵佑庙记”系黃文簡淮公之舅父所撰的可能性是肯定存在的。但仍俟读到“灵佑庙记”之后,才能“确认”。

2、统计:光绪初《永嘉县志》纂修团队:

记有官衔,担责等姓氏的合计68人;注明确“邑人”32位;其馀36人,籍贯以嘉善3人,馀干、黄岩、瑞安、闽汀各1人,未明确籍贯的29位,从分责(如“履勘舆地”等)来看,绝大多数是“邑人”无疑。但是,遍寻该志尚未觅及当时110馀万字的“钜著”到底有过几位梓人?即“剞劂——刻板者”姓啥名谁?这些刻板“团队”也为该志流淌过“汗水”不能不说是“一小缺憾”!

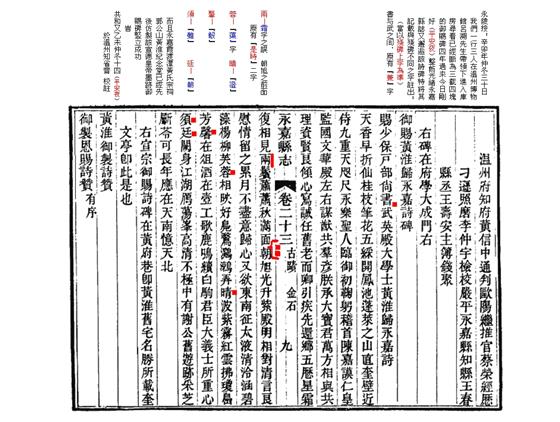

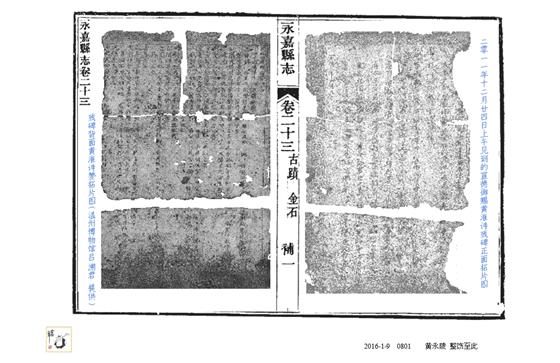

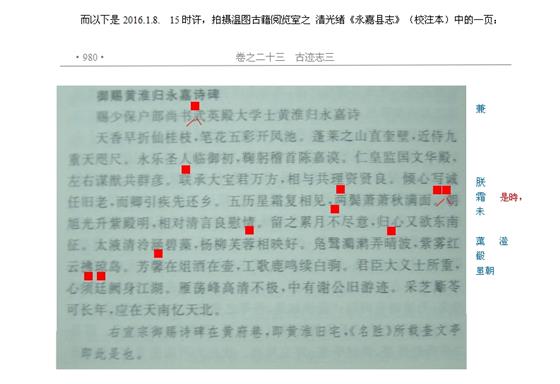

3、该志卷二十三·古迹 金石 九,记载:宣德八年(1433)六月十一日黄文简淮公在北京皇家太液池受宣宗宸翰“赐归”两字以及212字“赐少保户部尚书兼武英殿大学士黄淮归永嘉诗”,当年深秋,黄文简在黄府巷建“奎文亭”保存了新刻该长短句御制诗碑阴刻“御制恩赐诗赞”。

可是,历代地方志史有不同“版本”御制诗;直到2012.1月获该(残)碑拓片,才得以“订正”如下:

![]()

永陵按:

“永嘉网”2011年01月01日 16:19:28报道:清光绪《永嘉县志》(校注本)出版。引其末段:

2008年,永嘉县人民政府地方志办公室组织有关专家对清光绪《永嘉县志》进行校注,历时三年,完成对清光绪《永嘉县志》校点任务。该书以校勘为起始,以标点为重点,注释为辅,另加志书评析,采取原文整理、简体横排、疑难注释的方式全方位对清光绪《永嘉县志》进行校注整理,校注整理后的《永嘉县志》共160多万字,分上、中、下三册出版发行。

上述横排简化校注版(光绪)《永嘉县志》不仅沿误了1882年旧版的“御賜碑”讹误九处外,另将“朕误作“联”;将“未”误作“不”字。如果说,“坚持”要以原御賜碑上文字为准绳的话,该碑尚“钤”有“钦文之宝”“广运之宝”两篆字玺以及“宣德八年六月十一日”字样(却将该9字出现在“御制恩赐诗赞”末尾)亦属沿误哦。而981页的:黄淮 御制恩赐诗赞,也看到了沿误十几处等,拙编《黄淮文集》393页曾有过点校(因发现残碑在初版文集五年后,有不足之处,俟再版时改正)这里就不赘述。更加耐人寻味的是浏览温州十几家黄氏谱牒,唯有清·光绪九年癸未《永嘉霞渡潭黄氏族谱·艺文卷》p83~87记载该御赐诗、赞,其格式等均最接近原(残)碑格式、文字。真是令人“叹为观止”。2013.2.19霞渡潭黄氏宗祠前竖立起仿制之该诗碑。只是130多年前修光绪志时,为何就没有将“沿误”纠正,则为“谜”。

单从“御賜碑”文字讹误情事,就可窥视《永嘉县志》(校注本)的种种“先胎”不足之处,多甚呐!!想及某某先生所谓:“天下文章随意抄,就看你会抄不会抄!”……。愿我们大家谨慎、谨慎、再谨慎,不要因为继承传统文化情事而辜负了“专家”“学者”的称号,被后人笑话“——水准一般般”了!!!

以溫州图书馆二楼大柱瑞安黄体芳先生“题”:“書從歷事方知味,理到平心始見真。”来结束此文。

黄永陵 2016.1.11 于温州知省斋 谨上

黄永陵 2016.1.11 于温州知省斋 谨上