大秦岭,横亘于中国腹心的一大山系。她宛若一条东方巨龙,将中国的南方与北方统领在一起,并将中国“三级阶梯”环环相扣在一起。大秦岭头枕世界“第三极”——青藏高原(中国地形第一阶梯,平均海拨4000米以上),伸开左臂拥抱第二阶梯——黄土高原(陇东高原海拔800-1200米,陇西高原海拔1500-2000米),张开右臂拥抱巴蜀荆楚之地,与四川盆地、云贵高原链接,脚蹬第三阶梯——华北平原、江汉平原(大部分海拔450米以下)。大秦岭之南,是长江流域,也中国的南方;大秦岭之北,是黄河流域,也是中国的北方;大秦岭之东,是淮河流域,也是中国的东中部。黄河、长江是中国的两大母亲河,大秦岭同时向两大母亲河输水。大秦岭与黄河、长江、淮河,构建出中国的“一山三河”地带,也是中华文明的“主干”地带。

陕西简称“秦”,陕西人心中的秦岭,是本省秦岭,也即“中秦岭”,其语义与《辞海》登录的“狭义秦岭”相同。《辞海》还登录了“广义秦岭”,也就是“大秦岭”。大秦岭东西连绵1600余公里,以西汉水-嘉陵江为界,大秦岭分为西秦岭和东秦岭,西秦岭以草原植被为主,东秦岭以森林植被为主。以白龙江-汉江为界,大秦岭分为北秦岭和南秦岭,北秦岭具有分界线和分水岭意义。由此,大秦岭表现为四大块:东北板块——秦岭板块,西北板块——甘青板块,西南板块——岷山板块,东南板块——巴山板块。在四大板块中,尤以东北板块——秦岭板块最具代表意义。秦岭是中国生态标本,为认识中国生态开了一扇门,而太白山是秦岭生态标本,为认识秦岭生态开了一扇门。秦岭是中国人文标本,为认识中华文化开了一扇门,而太华山是秦岭文化标本,为认识秦岭文化开了一扇门。

大秦岭的生态密码与人文密码并未被全部破解,对大秦岭的认知还远不够全面,远不够透彻。大秦岭是中国的中央山脉,却是所在省市的边缘地带:青海、甘肃的东南,四川的西北,重庆的北部,湖北的西北,陕西的南部,河南的西南。大秦岭是中国的“中央花园”,却是所在省市的“后花园“。如果以大秦岭为中心,只能称呼各省市为周边省市。大秦岭的周边省市,皆有鲜明的区域文化特质:羌藏文化、蜀文化、巴文化、楚文化、中原文化、关陇文化等等,以长安、洛阳为中心的周秦汉唐文化的中国传统文化的主干。“秦岭文化”是上述文化的加总集成,是中国文化的关键元素。四川简称“蜀”,夏商时期,蜀人部落从岷山向南进入成都平原,于商周时期建立了古蜀国。重庆简称“巴”或“渝”,重庆“巫山人”距今200万年。“巫山人”是迄今为止考古发现的最早中国人类。夏商出现巴文明,先秦出现巴国。湖北简称“楚”,古楚国曾是中国“南方大国”。甘肃简称“陇”,“陇”本指陇山,在天水与宝鸡之间,后来也转指甘肃境内秦岭南北地界。从陇西翻越秦岭,沿西汉水南下,经祁山古道可入巴蜀。于是,汉光武帝有“得陇望蜀”谋略,诸葛亮有“得蜀望陇”大计。河南简称“豫”,“豫”是“豫州”缩减。夏时,豫州为九州之中。豫州以古都洛阳为中心。西安之南的大秦岭称终南山,洛阳之南的大秦岭称龙门山(古称“伊阙”)。陕西简称“秦”,秦文化成熟在陕西,秦国争雄在陕西,大秦帝都在陕西。在一定意义上,陕西也可简称“周”,周的发祥地在陕西,西周京城在陕西。陕西也可简称“汉”,简称“唐”,西汉、大唐的都城皆在陕西。周文化、秦文化、汉文化、唐文化,皆不是地域姓文化,而是全国性文化。

在中华文明形成时期,大秦岭是中华版图中最高大、最雄伟的山脉。古人甚至以为,朝起暮落的太阳,就是从东海升起,至大秦岭之西而落。在战国时代的人看来,大秦岭西端的崦嵫山是太阳落下去的地方。屈原在《离骚》中写道:“吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。”明代蒋一葵《长安客话·黄金台》:“日薄崦嵫,茫茫落落,吊古之士,登斯台者,辄低回睠顾。”这便是成语“日薄崦嵫”的来历。由于崦嵫山在华夏版图之西,后来干脆用“日薄西山”来代替“日薄崦嵫”。西周时期,秦人祖先来到朱圉山西南,以礼县大堡子为“根据地”。在此,经营了大约300年时间。在战国时代的人,一定知道秦人祖先的“根据地”——朱圉山下的礼县大堡子。因此,崦嵫山——被视为“日落的地方”,一定是比礼县大堡子偏西,比朱圉山遥远的地方。据《山海经》记载:“ (鸟鼠同穴山)西南三百六十里,曰崦嵫之山。”鸟鼠山已经是朱圉山以西之山,由鸟鼠山向西向南的高山,是大秦岭之迭山、岷山、西倾山。也可以这样说,大秦岭之西部大山,即是古人所言“日落的地方”——崦嵫山。如今,崦嵫山并无名分。然而,大秦岭不乏名山,中华“五岳”大秦岭占两席——西岳华山、中岳嵩山。武当山不在“五岳”之中,却有比“五岳”鲜亮的名分,被称为“太岳”、“玄岳”。以此观之,秦岭即是中华“圣岳”,其地位无可替代。

大秦岭是中华文明的核心地带,中华民族的传说史多与秦岭脚下的洛阳(河洛地区)、西安(关中地区)、天水(成纪地区)有关。我们自认“炎黄子孙”,因为炎帝、黄帝是“人文初祖”,是中华民族的精神领袖,也是中华民族的精神标识。甘肃、陕西、河南三省喋喋不休,争夺“祖宗正统”。其实,炎黄时代,华夏文明以大秦岭为根脉,在渭河流域,在黄土高原,辗转腾挪,凤凰涅槃。要论“正统”,大秦岭最“正统”。在中华文化中,儒、释、道“一体两翼”,也是“三足鼎立”。此三者皆在《易》之后,皆以《易》为根。而《易》的根,是河图洛书。河图洛书的根,是黄河、洛河,也是大秦岭。“河出图,洛出书,圣人则之。”无论是《易》,还是儒释道,均与大秦岭息息相关。老子五千言《道德经》,铸就于秦岭脚下。发端于周代的楼观台是中国道教祖庭,后世道教以“观”名之。西汉初年以至“文景之治”,“黄老之学”被尊奉为治国理政的法宝。一代雄主汉武帝采纳董仲舒(墓葬在西安城内)之言,“罢黜百家,独尊儒术”。于是,奠定了儒家在中国思想与国家治理中的“正统”地位。在两汉之际,印度佛教传入中国。经过以大秦岭为根脉的佛教“中国化”,印度佛教最终融入中国,并成型为颇具特色的“中国佛教”。始建于东汉时期的洛阳白马寺是中国佛教祖庭和释源地,后世中国僧院便以“寺”名之。中国佛教四大石窟,大秦岭独占两大石窟——麦积山石窟、龙门山石窟。中国佛教八大祖庭,其中六大祖庭在终南山下。

在大秦岭脚下,我们的祖先创造了绚丽灿烂的中华文明,赢得了世界瞩目和世界尊重。在海外的中国人,被尊称为华人、汉人、唐人。华人是“华夏之人”的简称,华夏之“华”,华人之“华”,皆是华山之“华”,也是华胥国、华胥氏之“华”。华山古称太华山,是大秦岭的一个支脉,华夏之人以华山为中心分布。华胥国是华夏之人传说中的古国,黄帝曾“梦游华胥国”,向华胥氏请教治国理政之机。华胥国在大秦岭脚下,终南山之阴,灞河之畔。汉人之“汉”,是汉朝之“汉”,西汉都城在大秦岭脚下的长安,东汉都城在大秦岭脚下的洛阳。同时,汉人之“汉”,源于汉水之“汉”。汉江是大秦岭孕育的长江第一大支流。唐人之“唐”,是唐朝之“唐”,唐朝京城长安,东都洛阳,均在大秦岭脚下。长安与洛阳是大秦岭养育的一对古老的姊妹城市,西安号称建城史3000多年,都城史1100年,洛阳号称建城史4000年,都城史1500年。中华文明上下五千年,长安洛阳占去一大半。特别有意思的是,长安处于渭河流域,洛阳处在洛河流域,具有“中华文明华表”称谓的华山山脉,恰恰是渭河流域与洛河流域的分水岭。大秦岭与黄河、长江、淮河所构建出的大“一山三河”地带是中华文明的主干地带,而华山与渭河、黄河、洛河所构建的小“一山三河”地带是中华文明的核心地带。

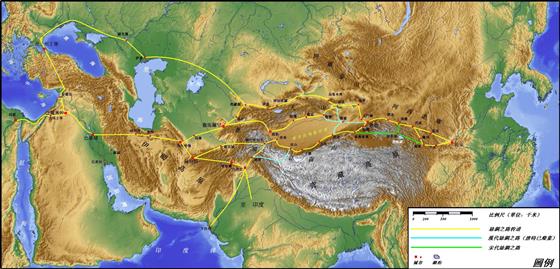

若论中华文明对世界的影响力,当以周秦汉唐最为显著。周秦汉唐是中国四大王朝,无论是在长安,还是在洛阳,皆是以大秦岭为根脉。东方朔曾感叹:“南山,天下之阻也。”诗仙李白写下:“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!”然而,古人在大秦岭中修筑了密集的栈道系统,以化解东方朔笔下的“阻”,李白笔下的“难”,让艰“难”险“阻”变成“大通道”和“高速路”。大秦岭中的栈道系统将关中、汉中与四川盆地,关中、商洛与江汉平原、荆楚大地相链接。多条通往巴蜀的古道,将关中——早起的天府之国,与成都平原——后起的天府之国相链接。秦国有两大“天府之国”,自然拥有了称霸天下的生态优越性。商山古道(秦楚道、武关道、蓝关道)是帝国的东南大道,将关中与江汉平原、荆楚大地紧密相连。在大秦帝国时代,以关中为中心,陕西就已经形成了“米”字型道路主骨架。至西汉王朝,“凿通西域”顺理成章。“丝绸之路”由此开启,世界格局为之一新。“丝绸之路”是从古长安-洛阳通往古罗马之路,也是东方的大秦岭通往西方的阿尔卑斯之路。大秦岭是中国的标识,阿尔卑斯是欧洲的标识,如同肩媲美的“两姊妹”,站在亚欧大陆的东西两端。东西方文化在大秦岭与阿尔卑斯山下“握手言欢”。汉唐两朝以大秦岭为根脉,以“丝绸之路”为枢纽,将中华文明大步推向世界舞台的中央。如今,大秦岭中密集的栈道系统已经走进历史的烟尘,“明修栈道,暗度陈仓”成为恒久的记忆,而不畏艰险、开拓进取的“栈道精神”成为中华民族永不褪色的精神财富。

人们知道,英文China指代中国。然而,一般认为china一词原本指代“瓷器”,且是景德镇瓷器。有人一本正经的说,因景德镇曾称“昌南”,亦即china。其实,这是一种短见,也是偏见。在事实上,大秦统一中国后,其声名远播,欧亚大陆上的国家,皆知大秦威名。China,本是秦(Chin)之音译。Chin-a,在Chin (秦)后加一表尊贵的字母a,用以表示地域,像非洲Africa、美洲America等。也就是说,China,本意是“秦”。薛福成在《出使日记》中写道:英语称“中国”为“采依那”,法语为“细纳”,意大利语为“期纳”,德语为“赫依纳”,拉丁语为“西奈”。这些叫法,及其意义,都是“秦”的音译。有资料指出,秦(chin)是英语china及各种非汉语中其他同源名称的原形。1986年出版的《剑桥中国秦汉史》,也肯定了这一观点。现在,台湾依然使用韦氏拼音,将秦岭拼作chin ling。韦氏拼音是英国驻华公使为英国人学习汉语而发明的拼音,也方便了中国人学习英语。英国人将秦岭拼作chin ling,足以说明英语中chin即是“秦”。由此观之,“秦”统一了中国,继而“秦”也成为中国的国际代名词。由此以来,我们确信,“秦”统一了中国,“秦”也是国际公认的“中国”。依次,单从文字符号角度,“秦岭”就是“中国岭”,秦岭是最容易识别的中国地理标识。

用全球视野来看,以山脉的高与大而言,大秦岭算不上高,也算不上大。如果以山脉对历史与文化的贡献论,大秦岭能够与任何一座既高且大的山脉媲美。以此观之,大秦岭堪称“中国第一,世界第一”。习近平总书记一言九鼎:秦岭是中国的地理标识。随着中国全方位崛起,大秦岭作为中国地理标识,必将引起全世界瞩目。

在习惯上,人们将“大秦岭”视作中国脊梁、中华龙脉。大秦岭得来这般地理称谓和文化定位,可谓名副其实,恰如其分。大秦岭,地理上的中华龙脉,也是文化上的中华龙脉。大秦岭,在自然地理上是“中国岭”,在历史文化上也是“中国魂”。中国大秦岭,蕴含着中国生态与人文密码,最有资格以“自然与文化双遗产”而享誉世界!

2016年3月于磨香斋