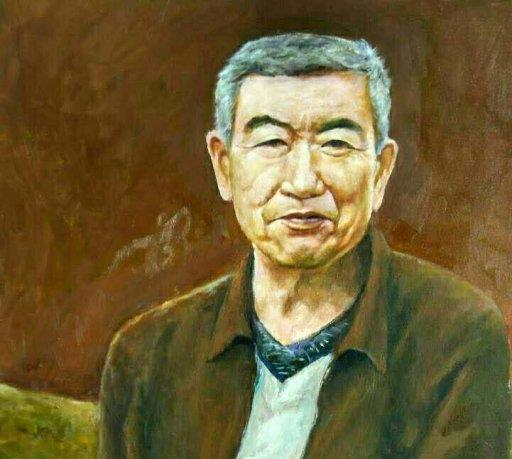

图片/山云画

收入到文典的拙作

作者:张瑞生

延川文典共二十一卷,一千二百万字。由曹澄源为顾问,我和刘伟华、杨琦三人编写的烽火延川卷,约五十六万字。该卷分为:高原星火、永坪会师、东征纪盛、岔口战役、历史钩沉、丰碑永铭、记忆长存等几部分。其主要内容是记述了我县从共产党建立到建国前这一段所发生的重大历史事件。刘伟华当时向我提供了约一百多万字的资料,为编写成功提供了可靠保证。其中有些作品被全文收录,有些因为材料过多,我又进行综合整理。虽然资料是现成的,但要把许多资料加以综合,也是颇费周折的。在这方面,我共改编了两篇,分别是《延川县抗日民主政权建设综述》、《延川人民支前综述》。因为注重史料的真实性,现在读起来可能觉得味同嚼蜡,甚至在某些地方还缺乏逻辑性,但是它却具有原始资料的宝贵性。如果以后有人要了解当时社会状况,或许多少有些裨益。除过收集历史资料外,我还想方设法通过各种渠道,找到一些当事人及其后人,自己还写了几篇。本来我完全利用现有资料编辑,也无可厚非,因为时过境迁,许多历史事件早已淡出人们的视野。但我觉得,既来之则安之。不干则已,干就要干好。我还想方设法找到一些人。其中有些事情很有可读性,比过去所掌握的资料更为详细。

以前我提到曹澄源为我提供张志贤烈士。过去县志只记载其担任过军事部长。我通过曹老先生的叙说,加上其他材料,可以看出,他当年还是周恩来搞情报工作的左膀右臂。加上他家的村子叫阁连,与我们村地界相连,小时候常听老年人讲起他的许多故事。更为重要的是,我们村一位有文化的人,正好在张志贤被害的那天,去拜访过他。我村的此人因此难逃干系,虽然没有真凭实据,但也被陪上法场。虽然虚惊一场,但此后一辈子再无出头之日。材料丰富了,便成一小文《张志贤小传》。另外,我所写的《单腿老人话当年》,文中的主人是禹居公社李家沟的李其清,我在七十年代在该公社工作时就认识他。我想方设法找到他后,他向我提供了自己参军负伤经历。可以说他是那个战争年代一个普通士兵的真实写照。尤其他已经八十多岁了,还豪情满怀唱起当年的革命歌曲和一些顺口溜。若果是一个军事家看后,一定会总结出当年胡宗南为何会失败,除过其他原因之外,那就是兵力过于分散。这里面我当时在成文时没有具体写清楚那年那月,而只是写了个今年。这个失误在后边介绍冯世昌时,也用了“今年”这个时间概念。而实际情况是,到文典出版为止,距离我采访的时间已经过去五六年了。这样会给读者产生时间概念上的混乱。

当我开始痴迷编辑工作后,便利用一切机会,收集有关材料。其中《满门忠烈轶事》竟然是在出租车上和一个年轻小伙相谈时整理的;而《永不熄灭的山间篝火》,每个材料都非常短小,但所采访的人员颇多,于是我将这些小资料串联起来,才形成一篇小文。这些向我提供资料的人,当事人很少,他们的后人根据老人的讲述,也许其中可能有误传,但基本事实符合当时历史背景。因为我还查阅过有关历史资料,大的方面不会有出入。为了获取较为真实的东西,我一般情况都不会说自己是要写什么文章,而是采取拉家常的方式,相互间平等对话,毫无拘束之感。事实求是讲,无论该卷质量如何,我是倾注了大量心血。

还有一篇《一个远去的背影》,是讲了一位来自山东的留日医生,在永坪担任天主教传教士。他是被我们错杀的。按理这类人是不能列入正史的。我在翻阅过去县志和党史时发现,由于受过去社会环境影响,许多文献并没有对所谓反面人物有多少记载。这位叫吕延庆的,县志上连名字都记错了,根据当时群众尊称他为先生,按谐音编写成“吕仙笙”。当时几个人都反对将此人列入。我走访其家属,根据他们提供的资料,写成此文。后来我还将文章寄送到《各界》杂志,刊发在2011年第六期。原来的标题是:传教士吕延庆之死。最近,我在中央台军事栏目看到几个教授争执中红军到达陕北后,有张照片背景是电线杆,还有张照片是战士在弹风琴,便认为不是在陕北拍摄的。他们认为陕北当时没有电和风琴。实际情况是,中央红军还没有来陕北之前,吕延庆的教堂里就有风琴、汽灯等现代化仪器。当时永坪的西北红军还缴获了油矿的电台,并在此开办无线电训练学校。油矿的机器要转动,肯定有发电设备。我为何要将此人列入,主要的观点是,无论每个人政治观点有多么大的分歧,但都为民族的进步作出过不同程度贡献。无论哪个党派,都曾在历史上产生了影响。总之,只要是我们老祖宗的历史,就是我们的文化遗产,作为后人就要记住。

在这里我还要特别说一件事。在编写过程中,我发现过去八十年代,有关部门在征集资料时,有一份未被采用的。该资料讲的是关庄镇打则坪村齐邦彦。作者为他的女儿齐芝兰和呼思俊。从他们过去来信中可以得知,这两人应该在咸阳公交系统工作。现在几十年过去了,作者是否还在人世间,我们无法联系。标题是我改变成《青平川里一只虎》。我之所以要选择该文,是因为齐彦邦曾是我县历史上著名的“交农运动”的领导者,并且为此坐过监狱,被敌人拷打折磨落下残疾。他是我县第一位区委书记。和他一起闹革命的高登榜等人,都进入建国后党和国家机关的中高级干部行列。唯有他因为身体有病,被组织安排回乡务农,直到七五年去世。实际上像他这种情况在我县不在少数。他们当年以自己的热情和生命奉献给了革命,但当我党取得政权之后,他们并没有分享胜利的果实。他们的原稿我不知放在哪里了。我好像记得当年她们姊妹几个还给有关方面写信,希望将其父亲列入记载之中。虽然过去的愿望并没有实现,但这次我们还是满足了他们。这并不是说其中有任何个人恩怨。我当时考虑的是,共和国的大厦里面,渗透着我们陕北普通人民的智慧和鲜血。忘记他们就是对人民的背叛。可是我们有时的着眼点,往往注重头顶光环的达官贵人,而对于那些普通群众,在需要他们的时候,千方百计利用;反之在权力和利益分配时,早已抛之脑后,顶多能做到的是,口惠而实不至。我们编辑时,力求走出这种怪圈,同时也是想告诉一个信息,那就是只要你为国家做出贡献,社会就不会忘记你。否则就会让广大民众对社会产生隔离乃至走向对立。我真切希望,有知道他们家的,特别是关庒的同志,联系一下,寄给他们一份复印件。

除过烽火延川卷外,我的拙文有幸被其他卷收录。当时编委会的同志告我说,要搜集在省以上刊物发表的作品。我给他们交了几篇。因为自己全力以赴编篡烽火延川卷,因而对于哪些作品可能入选,也不太关注。记得当时自己比较有信心的是一篇纪实散文,标题是不配用“冒着”的人们。该文曾刊登在陕西日报,还获得过奖励。小说祸起叫驴,曾刊发在陕西工人报上,该文也曾获得好评。但是这两篇都未曾收录。令我感到意外的是,在散文卷中,收录我的《枣树的启事》。因为该文只是刊发在山花杂志上。虽然山花声名远播,但她终究是县级刊物。前几年之所以要写这篇文章,是因为当时线上要举办首届红枣节。当时该杂志的总编杨录向我约稿,要我写一篇有关红枣方面的文章。现在我自己在读这篇文章,觉得起码我是宣传了正能量,而不是专门揭露社会阴暗面。在该散文卷中,编辑们还收录了我弟弟曾发表在读者杂志一篇散文:那段岁月那份爱。我们弟兄两人作品入选,让人既高兴又惶恐。高兴的是,我们虽然都老了,但还有作品问世,会给我们的子孙留一点财富和精神;惶恐的是,延川是个文化大县,历代文墨客灿若星河,凭什么自己家里会有两人作品入选,这样是否挤占了别人发展空间而引起别人的不满呢?况且,年轻人有作品问世,会信心大增,也许可能因此而成就一位大文豪;而老年人则无动于衷,荣辱不惊。虽然毛主席老人家有句诗词是:万类霜天竞自由。可实际情况有时会是,萧萧秋色,枯叶满地,进而千里冰封,万里雪飘。迎接你的只有一抔黄土。

在延川文典编写中,我根本没打算给教育卷写稿,况且自己从事教育工作时间较短,根本不会有什么贡献。当时曹谷溪是实际文字内容的总负责人。我是出于对朋友的信任,顺便给他一本我们家庭自己编写的记述父母亲辛劳一生内部读物,书名叫:怀念与感悟。没曾想到,曹谷溪这位叱咤文坛的大作家看后大加赞扬,并嘱咐写一篇文章,收入到教育卷。其实之前我曾写过父亲,发表在山花、延河杂志。父亲作为一个农民,身后享有如此荣誉,老人家九泉之下应该感到满足和微笑。我不能辜负曹谷溪的信赖,在原有基础上,又进行某些方面的增减,便写成了父亲办学记一文。后来不记得是谁又来约稿,他们说我弟弟当过民办教师,希望能写一篇。我自己也在编辑烽火延川卷,自然知道稿件对于编辑的重要性,于是又写了一篇:当过民办教师的将军。我的目的并不是说要炫耀我们自己,而是要证明,是党的教育政策成就了我们,我们会永远记住,没有当时国家的好政策,就没有我们家族的兴旺发达。其实我这人由于没有保存自己的作品,很多好的东西都丢了。记得我在广播站时,曾写过一篇通讯,标题是,为了一个女民办教师的生命,当时还刊发在陕西教育报上。后来有写过一篇:一位学生家长的心里话。此文在陕西日报发表后,还被中国教育报转载。文中的老师后来在调动时还起到某些作用。后来在非毛化思潮中,某些人说过去不重视教育,这种说法不一定符合当时客观实际。大概是因为自己当过教师,因而对于教育事业还是比较熟悉的。

另外我的一篇文章,还被延川文典名胜卷收录。题目是:千年古窑多遐想。该文原来发表在山花上,后来顾秀玉编辑由旅游出版社出版的《行吟乾坤》一书收录。二零一四年夏天,我回到延川,曾听到县广播电视台对该文进行配音广播。这次又被收集,我不但没有高兴,反而觉得有点惊悚感。我经常记着古人的那句话:佼佼者易污,尧尧者易折。况且自己才华并不出众,享受过多荣誉,会触犯众怒的。当然,位于小程村的千年古窑,确实是我县一大历史遗产。我是按照靳之林老先生的判断,说那是匈奴人修建的。我曾将发现千年古窑这一新闻,发到陕西工人报上。一位编辑叫薛喻阳 ;,他和我在一起谈话时说,按照图案分析,估计应该是突厥人所建。他的理由是,他曾在新疆生活过,中亚的突厥人喜欢这种图案。究竟谁的观点更正确,有待于进一步考证。但一个无可辩驳的事实是,千年古窑确实是不可多得很有价值的文物。

除此之外,在纪实文学卷,还收录了我的两篇。一篇是《我所经历的“批林批孔”运动》。其内容讲的是我在马家河中学教学时,七四年批林批孔对于学校的冲击和我们采取的措施。文章刊登在《各界》杂志总108期。我清楚自己的文章水品并没有多好。之所以能发表,该杂志总编远村先生是延川人,大家都是朋友,多少带有照顾情绪。他在该杂志上,曾发过我的三篇文章。更为让我感动的是,我的一篇文章《礼物》,曾发表在他所主编的《陕西政协》。过了几年,该文又被解放军报和光明日报转载,让我的名字出现在这样的大报上。由于消息闭塞,我始终没有见到报纸,刘伟华老师告诉我这一消息后,虽经多方查找,最终没有结果。后来张北雄从电脑上下载,使我看到全文。不管怎么说,是远村首先刊登,才让我来了个夕阳红!另外该卷还收录了我曾发表在山花上的一篇:活寡。该文讲的是贺家湾乡刘家河村一位叫杨瑞梅的农村妇女,在结婚不久,丈夫便由于从树上跌落下来而在成脊椎断裂、下肢瘫痪的十几年里,照顾公婆伺候丈夫的感人故事。我觉得这才是我们传统文化的精髓。那就是当国家需要你时,你可以奉献自己的生命,当家庭需要你时,你可以牺牲自己的青春和幸福。这些普通的山区妇女虽然不会讲什么大道理,但却用实际行动诠释了中华文明的真谛。由此我想到,记得有个在改革开放时期,有个国家领导曾说,有些事要少说多做,有些事只说不做,有些事只做不说。他的话被下面有人却曲解了。于是便在一些地方,出现了台上讲反腐败的,大都是腐败分子,到处大讲发扬传统文化的,反而是极端的精致的利己主义者。有时候,道德高度与社会地位并无直接的联系。相反,身处社会底层的劳苦大众,有时反倒成为传统文明的践行者。

在民间故事卷中,收录了我的一篇:千里驹。本来编辑向我约稿时,我写了一篇笑话叫;老虎和青蛙。该故事讲的是小小的青蛙,凭借着智慧战胜老虎。但不知啥原因,没有用这篇。不管人家用那篇,对我都无所谓。事实求是讲,延川的民间故事很多。大体可分为几类:憨女婿之类的,主要是讲性生活方面的。因为内容不太健康,故而难等大雅之堂,但却在民间广为流传,有极大生命力;其次为教化类 。这类故事大都借助神鬼来教育人们要积善行德。当然这类故事无论任何世道都具有积极意义。我估计可能是当时的文人编写的,针对大多数人是文盲的的特点,把深奥的道理用浅显易懂的语言,变成群众的口头文学,用现在的话来说,就是寓教于乐。第三类为反抗。历代农民所期望的都是轻徭薄赋。但国家的庞大开支与上层社会的穷奢极欲,都会引起农民的不满。因此有些文人或民间编段子的高手,便编写一些故事来嘲笑做官的多么愚蠢,有钱人最终下场凄惨,以此来发泄内心的不满情绪。第四为技巧类,也就是教育人们如何认识和改造自然,掌握事物规律。当然还有更多类型,包括自然山川妖魔鬼怪等等,不一而足。在长期的封建社会中,有民间文化和宫廷文化之分。尤其是民间的各类故事,更是文化瑰宝,同样是古代灿烂文化的重要组成部分。

说到故事,不曾想,在山花资料卷,我意外发现有我过去写的一则笑话《全是檀木做的》(笑话)。除此而外,还发现了我自己写的陕北快书《刘二致富》以及和马进林 ; 合写的快板《张老汉逛北京》。这些文章其实是一种宣传政策的东西,没有什么生命力。过去我这人编个顺口溜还算可以,但后来对于诗歌,却越来越看不懂了,便觉得自己跟不上时代了,逐渐放弃了。有一次,某朋友送我他的诗集。我看后不知所云。于是我请教某位高人。他回答说,这种情况有两种可能,一是读者自己理解能力差,二是文章作者没有表达清楚。人贵有自知之明。我知道人家的作品是正式出版社出版的。那自然是自己的水平低。于是从此之后我再也不写诗歌之类的东西了。话虽如此说,可脑子里一直存有疑惑。那就是在当地,在同龄人中自我感觉文化程度不算太低,如果我看看不懂,恐怕不少人都会有这种感觉。近几年更有人说,诗歌不要现在人看懂,再过几百年,有人能看懂。可我想你的作品能流传到几百年吗?在山花资料卷,我还意外发现,我曾经用笔名“石萌”写过一篇小说《喜庆》。为啥要用笔名,当时我在广播站工作。后来每到星期天本县节目要播放文艺节目。有时基层来稿不够用或不能用,编辑自己动手写点东西,作为救急之用。为了鼓励基层通讯员,便用个笔名,让下面的人以为是某个业余爱好者写的。同时也想换个面目,迷惑群众,逃避可能带来的负面影响,那就是我们把持岗位,扼杀群众的积极性。这叫自欺欺人。还有一篇纪实散文《夸夸咱延川的大红枣》,也使用了一个“水生”的名字。现在看起来这些作品受当时时代和社会影响,主要立足于宣传教育,而对文学性考虑较少。加上自己所供职的单位广播站,是党的喉舌。因此无论自己个人有什么观点,但作品必须符合党的政策。但不管质量如何,都是自己当年的作品。就像看到自己的孩子小时候光脚丫子的照片一样,自然倍感亲切。

盘点了自己的作品,感到一阵满足。至于他们为啥会收入这些,我不得而知。因为我从来没有和其他各卷的主编做过任何交流和探讨,甚至不知道谁担任那卷的主编。我也当过编辑,深知取舍之难。最为主要的是,我的有些东西,自己没有保管,以为找不到了。没成想竟然被别人找到了,而且印刷成书,这样就会使我,毫不费力找到丢失的东西。至于其他名利,对于我来说,已经没有什么实际意义。到我这个年龄早已看破红尘。将这些东西留给孩子们,也许会对他们有所启迪。当然另一方面,在行将就木的晚年,能为延川的文化事业贡献一点绵薄之力,也算是人生的大幸。

张瑞生2016年5月13日于西安