山云家庭文化艺术展絮花之二

作者:张瑞生

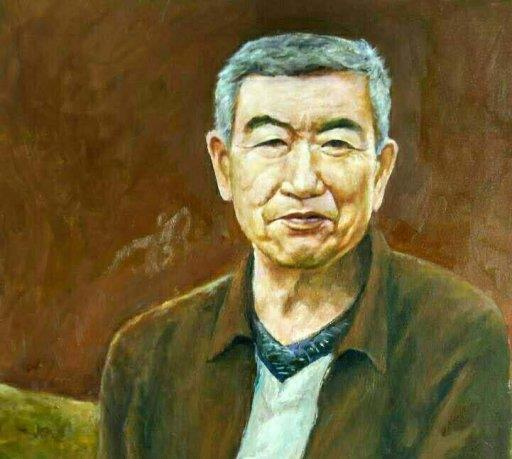

山云家祖孙三代人的艺术作品四月二十二日在延安艺术中心开幕。因为时常有个人举办者居多,家庭较少,而祖孙三代办展览,可以说是凤毛麟角,这事件本身就是很吸引人的,自然盛况非同一般。当时确实达到了人头攒动的效果。他们家三代人的作品,更是吸引了众人的注意。尤其山云的小孙子,稚气未退,而作品被大家赞誉,这大概是之前任何一次展览所没有的。在作品研讨会时,因为与会者颇多,大家都想发言,时间又仓促,无奈之下,主持人延大文学院长、省作协副主席厚夫要求每人发言不要超过五分钟。在发言时,每个人都没有废话,言简意赅,单刀直入。著名作家曹谷溪回忆当年山云的作品,曾发表在山花杂志上时说,山花因山云而出名。实际上我觉得那是相互依存的关系。大家都是草根出身,特别在创业之初,需要相互联手,共同搭建平台。海波曹伯植等知名人士从不同角度阐述山云家庭艺术的成长之路。台湾来的尊贵客人翁建说自己不善于言辞,但能从山云的作品中看到他对于生活的体味和艺术追求的韧性。我觉得他所提到的韧性,可以说概括了山云一生的不懈努力。固然他具有艺术天赋,但更多的是他那种不懈努力、不畏艰险的精神。

有些人的发言异常精彩,但由于没有记录,现在便忘记了。这时不由感叹,人老了记忆力逐渐衰退了。好在现在我对于自己的发言还是没有忘记。现在摘录下来 ,作为资料或许有一定用处。在电视台采访时,山云希望我和记者说两句,但因为名人太多,我只能退避三舍。在作品研讨会上,我的发言虽然是靠后的,但从实际效果来看,自己的发言还是比别人的掌声更为响亮。

发言中,我首先向大家讲述了三十年前的一件事。那时,山云响应周总理提出的“三变五翻 ”的号召,辞去民校教师,回到村里担任大队书记。繁重的体力劳动并没有改变其对艺术的追求。大约在七四年冬天,冯山云赶着一头猪来到马家河供销社要交给公家。那时生猪也是农民必须向国家完成的指令性商品。每到交猪时刻,县上的人就来到供销社。别看这些人地位不高,但却掌握着生猪等级的评定大权,而等级的高低和重量的多少,又会决定这头猪的价格高低,自然与农民收入多少紧密联系在一起。在那个困难的年代里,每一分钱都是无比珍贵的。一般农民 都争先恐后。倒不是他们思想觉悟高低,而是如果拖延时间长了,那猪就会拉屎拉尿,自然分量就会减轻,收入会减少。唯有冯山云好像置身事外。我当时在马家河中学教学,课余时间看到他不停地速写,几乎把整个农民的交猪场面都记录下来。就在我为他的精神感动时,难堪的事情出现了。正应验了那句古话:心比天高,命比纸薄。等到县上的人要打道回府时,冯山云才记得自己是来交猪的。可他的猪早已跑到别的地方去了。我因为和他同为老三届,加上他的速写精神感动着我,自然有义务帮助他。除帮助他找猪外,因为我在学校教学,多少还有点面子,赶紧给供销社的同志讲,让他们通融一下。虽然最终还是把猪交了进去,但人家是带着情绪,无论从等级和重量上都大打折扣。这种事情在当时简直是笑话。许多人觉得他好像憨着哩,吃了大亏还没有感觉。其实这大概是他之所以日后能成名的一个主要原因。

后来冯山云吃了皇粮,成为延川县永坪文化馆一名干部。八四年我在县广播局担任局长 ,正好县上在那里召开物资交流大会。我们宣传组就住在他们单位。这时我得知他的版画《枣林曲》荣获全国第六届美展奖励。作为新闻工作者,我必须报道此事。为此便和他深入交谈了解他的创作之路。自此开始,我才算初步走向他的内心深处,对于其创作历程有了大概的了解。正好当时他的版画也在馆内展出。为使自己的文章素材丰富,我便想听取各方面的反映。偶然机会,我在观看时,正好来了些湖北美术学院的师生也路过来观看。我对于艺术一窍不通,便虔诚请教这些时代骄子。他们对我说,画法技艺一般,但选材却震撼人心。因为他所选取的题材,都是农村生活的真实写照。这些东西对于一般人,尤其是城里人来说,不仅仅是非常陌生的,更重要的是摄人魂魄的。采访的素材差不多时,我便动手写了五千字的报告文学,《没有文凭的版画家》。当时邓大人正在强调干部四化,尤其把文凭作为硬指标与个人利害关系挂钩。这样的标题显然与当时的政治氛围多少有点差距。谁知在延川广播站播出之后,大家的反应还是不错的。特别是我们马家河的父老乡亲见面就问我,冯山云会怎么样。他们意思就是说,山云会升大官。我实话告诉乡亲,他的版画《饮》还刊登在北京的一家报纸上。说起这幅画,我当时看后,马上联想到我在农村劳动时,口渴的不行,在回家的路上,我们一起喝灌溉区里的脏水,那上边飘着羊粪。喝后嘴巴里一股尿骚味。这个场面我至今难忘。因为它不仅是自己的苦难,更是当时中国农民的生活写真。后来我把稿件寄到陕西日报。该报的记者秋乡亲自来到延川,和我一起合写了一篇文章,标题是:画家从这里走出来,副标题是记延川县青年版画家冯山云。该文曾刊登在陕西日报上。这样山云的名气逐渐大了起来。后来山云的布堆画在合肥展出,得到好评。我又写了一篇报道《延川布堆画飘香合肥市》。后来这篇文章还在延安广播系统稿件评比中获奖。我可以自豪地说,我是第一个把他推向媒体的人。当然事实求是讲,其中原因除被他感动之外,自己也想写一点好文章,以对得起自己作为新闻工作者的职责。这就叫主观为自己客观为别人。山云取得这些优异的成绩,确实是延川的骄傲。我出于多种心理因素,极力向当时的县委书记袁福堂建议,解决他家属城市户口。在袁福堂的关照下,山云的吃粮问题最终得到圆满解决。这样就可以让山云安心创作。可喜的是他没有辜负大家的期望,画作不仅走向全国,更得到不少外国友人的赏识。从此,延川人以他为自豪。他成为我县与外界桥梁和纽带。

我在发言中,特别讲述了冯山云在患胃癌而被全部切除后的动人事例。在一般人看来,一旦患上癌症,等于领取了鬼门关的通行证。可是冯山云在胃部被全切除的几年里,又转向油画创作,已经成功创作一百多幅人物头像,并且出版了自己的版画。这样高产的画家,即使一个健康的人也是难以完成的。前两年,有几个同乡朋友看望他,有人提议让他注意休息。我随即反驳说,创作已经成为他的生命,就像陈胜吴广起义时说的那样,等死,死国可否?他宁愿死在战场上,而不愿死在床板上。他的这种精神,给了我极大的启示,那就是如何对待疾病和死亡。俗话说神鬼都怕的是恶人,只要你对疾病保持高度的对抗,那死神也就退避三舍。山云的态度与毛主席的关于既来“之则安之,自己完全用不着着急”的论述,基本是吻合的。在他的影响下,我这几年也不把疾病当回事,不会轻易去看医生,不会让医生吓唬自己。除过有关对待疾病和死亡的影响外,其实在其他方面,我也因他而有点名气。最让我不可理解的是,自己从来没有书籍出版,反而为他的版画出版时作序。因为我太了解他了,那个序言在他作品发行会上,大家还给予好评。现在我真不知道,是我在帮助他,还是他在带领着我,两人从不同的道路向同一个目标前进。

在发言中,我还谈了一件事,虽然事情不大,但是能折射出山云创作之路的艰辛。具体时间忘了,大约是在上世纪九十年代中叶,山云的布堆画《黄河》及其他作品要去中央美术学院展出 。一个初中未上完的农民画家,作品要进入高等学府展览并被收藏,自然是一件值得众人称道的幸事。他从家里动身朝车站走时,脊背上背着沉重的画作,脸上流淌着汗水,穿着一身的确良,脚上是一双乡下农民手工做的圆口布鞋。这个形象,让任何生人一看,都一定会觉得他就是一个进城的打工仔。是的,他是进京打工去的。时隔不久,中国美术馆、中央美院分别收藏他的画作。中央电视台东方之子栏目还专门报道了他的事迹。山云成功之路足以说明,毛主席老人家观点是正确的。他老人家生前一直强调实践出真知,并对教育制度产生一些怀疑。老人家曾说,华佗读的是几年制,李时珍读的是几年制?他甚至总结说,历史上那些大文豪,绝大部分没有中过进士。山云的成功之路,再一次证明毛主席的论断是正确的。

我的这些发言,在会场上还是一起热烈的反响。当时由于时间关系,并没有这篇文章的内容详实。过了两天,我又去展室 ,山云要我题词。这可难为我了,因为像我这类无名小人物,无论内容如何,只能浪费纸张。盛情之下,我进过再三斟酌,便写下歪歪扭扭的话:数千年华夏文化定乾坤三代人家庭艺术登山峰。在落款时间时,把2016年中间写成20016 ,多加了个零,闹出天大的笑话。好在那个0不太大,便把两个零合二为一。这次题词是我有生以来第一次。自我感觉还是颇费了一番心思,内容也不错,完全符合对仗工的要求。

山云的家庭艺术展早已谢幕,但他留给观众的思索,将会持续发酵。给我最直观的启迪是,金钱和权利都是过眼烟云,唯有文化才是永恒的。

张瑞生2016年5月27日于西安