核电是清洁安全能源

引自庞忠甲著《能源超限战》(2016年6月第一版)第四章

原子核蕴藏着巨大的能量,1克铀235完全裂变所释放的核裂变能,相当于2.4吨煤完全燃烧所释放的化学能。

核电站一般分为两部分:利用原子核裂变生产蒸汽的核岛(包括反应堆装置和蒸汽发生系统)和利用蒸汽发电的常规岛(包括汽轮发电机系统),所用燃料一般是放射性重金属:铀、钚。

1942年12月2日,在美国芝加哥大学,物理学家费米(Enrico Fermi 1901—1954)启动了世界上第一座核裂变反应堆。1954年,前苏联在奥布宁斯克建成世界第一座电功率5000千瓦试验电厂;1957年,美国建成电功率为9万千瓦的西平港原型核电厂。由此为始,核能发电(Nuclear Electric Power Generation)已有60多年的历史,成为常规能源技术。截至2014年年底,全球共437台在役机组,总装机容量3.75亿千瓦;其中美国动力堆数99座,为全球最多;法国总58座,居第二(核电高占全国电力供应的五分之三);中国共有23座动力堆(含实验“快堆”)。2014年全球核能发电量为2.41万亿度,较2013年增长1.8%,约占全球总发电量的10%。

该期间,经历了70年代的快速发展时期,以及因1979年美国三里岛和1986年前苏联切诺贝尔核电站事故所引发的停顿滞缓期。近些年,由于担心核电站运转的安全性、核废料对环境的影响和核技术扩散对世界安全的影响,核能的发展十分缓慢。

人们常常从“核能”联想到:灾难、烦恼、厌恶、危险,以及辐射。

公众对核能和核电站的了解有限,受原子弹恶名株连,以及对于核泄漏灾难性后果的担忧,导致很多以讹传讹的错误观点。使得人们对和平利用核能的各种装置,如核电站、核供热堆等产生误解,“谈核色变”,甚至在核电站和原子弹之间划上等号。

2011年3月11日在日本宫城县东方外海发生9级地震、紧接引起海啸,造成近2万人死亡。同时福岛第一核电厂发生一系列设备损毁、堆芯熔毁、辐射释放等灾害事件,为前苏联切尔诺贝利核电厂事故以来最严重的核电站事故。

原本在“全球暖化”及燃料价格高涨,可再生能源经济竞争力不足的情况下,核能出现了复兴趋势,但日本福岛事故再度大幅降低核电的竞争力、令核工业又陷入不景气。2011年世界核能发电量同比下降4.3%。德国宣布所有的核电站将在2022年全部停运,成为近年来首个放弃核能发电的主要工业化国家,意大利和瑞士也相继宣布将全面放弃核电。2012年9月,日本政府在“可再生能源及环境战略”草案中,提出“早日摆脱依赖核电”的目标。计划分两个阶段实现“零核电”。美国、法国等国家则坚持发展核电的既定方针;在中国和亚洲许多地区核能发展仍呈现强劲势头,中国依然维持从“稳步发展”提升至“积极发展”的态势。

其实,迄今为止,民用核工业是最为安全的产业之一,核电站比几乎所有的工业都要安全。

|

核电站会不会像原子弹一样爆炸?核电站和原子弹的反应原理相同,都是利用核燃料在中子的轰击下产生链式反应放出能量,但原子弹会爆炸,核电站不会。 |

|

|

|

核电站中铀-235的含量约为3%,而核炸药中的铀-235含量高达90%以上。正如啤酒和白酒都含有酒精,白酒因酒精含量高可以点燃,而啤酒则因酒精含量低却不能点燃一样。反应堆即便失控,也不可能像原子弹那样爆炸。

事实上,核电比常规火电安全得多。随着核能技术的不断进步,核电站的事故率远远低于火电。近年来,核电国家采取了一系列安全措施,签署了《国际核安全公约》,使核安全达到很高水平。 |

一般人以为煤炭和石油等燃料看似更安全,但从统计数据上看,它们更加致命。每年,成千上万人因为采煤井下事故和职业病死亡。燃煤电站事故以及释放污染的危害(导致肺癌等疾病)远过于核电站。

在60多年的核能运用历史中,不到100人直接死于核电站事故,及不上其他形式发电造成的伤亡人数的零头。核电站周围的辐射量也较火电站的为低。

1979年在美国的三里岛核泄漏事故核能电厂反应堆熔毁,核电站内的118名职工无一伤亡,只有三人受到略高于季度允许剂量的照射,其余都在职业控制剂量以内。外泄的放射性物质也更少,方圆80公里的200万居民中,平均每人所受的放射性剂量还不如带一年夜光表或一年内看电视所受的剂量。

1986年前苏联发生切诺贝尔核电站核燃料泄漏事件,当场有两人死于烧伤和接触放射物,据联合国报告和美国核管理委员会说,事故导致当天早上在现场的600名工人中有134人接触的最高辐射剂量到达8万到160万毫雷姆(相当于800毫西弗-16000毫西弗)。这些人中,有28人在3个月内死亡,后续影响则未有确定性的报导,有消息称:截止2000年底有不到50个人死于直接与核事故造成的核辐射;没有证据表明受影响的人群的生育率下降,也没有数据证明畸形增多。

切诺贝尔使用的是苏联设计的原始的石墨堆叠式反应堆,既没有内层的压力安全钢壳,更没有外层的厚重的混凝土安全壳。一发生爆炸,核燃料直接外泄,立即扩散到环境和大气中。这种情况完全不同于美国和现在世界各地使用的反应堆结构,已不可能再度重演。

美国电力科学研究院进行了一项研究,对核反应堆和核废料储存设备的坚固性进行了测试,测试结果表明,现在使用的安全壳可以承受飞机、导弹冲击,包括类似911袭击事件强度的恐怖袭击。

2011年3月日本福岛第一核电站自遇险以来,发生4次爆炸,至今没有人员死亡的相关报导。

世人关切福岛事故核辐射泄漏的严重性究竟如何?

福岛第一核电站于1971年3月开始投入运行,已经濒临退役;共有8台机组,其中1、2、6号机组(包括配备的沸水型反应堆)系由美国GE公司供货,并由作者曾经工作过的EBASCO公司设计。建造年代虽早,但按当时的安全认识和美国设计标准,该电站所有反应堆外部均设置了钢质安全壳。此次事故中,地震中断了所有外部电源供应,堆芯冷却系统失效,燃料棒的锆保护层以至燃料棒本身开始融化,高温下生成的氧化锆和水接触后,会不断分解出大量的氢。此时为加强冷却注入海水,没有料到核燃料元件棒束已经处于裸露状态,可能因锆水反应导致氢浓度不断上升,通过安全阀等渠道随着水蒸气泄出,突然在上方发生氢爆炸。爆炸摧毁了非耐压的厂房外壳,而非安全壳,这就是此次核事故有大惊而无大险的原因。

是泄出的水蒸气带出的核辐射,其实与爆炸并无关连。

这种核辐射对人体有害吗?

自然界中放射性是到处存在的,人们一直在接受天然本底的辐照,天然辐射的“本底”有两个来源:一个是高能粒子形式的辐射,它来自外层空间,统称宇宙射线;另一个来源是天然放射性,即天然存在于普通物质(如空气、水、泥土和岩石)中的放射性辐射。另外还会接触到各种人为的辐射,如 X 光检查,看电视,使用微波炉等。人类的吃、用、住、行都会接受微量的放射性辐照。

在放射医学和人体辐射防护中,辐射剂量的单位有多种衡量模式和计量单位。其国际标准单位是希沃特,记作Sv。定义是每公斤(千克、kg) 人体组织吸收1焦耳 (J) ,为1希沃特。

希沃特是个非常大的单位,因此通常使用毫希(mSv),1mSv=0.001Sv。此外还有微希沃特(μSv),1μSv=0.001mSv。福岛核电站泄漏,在最严重的3月12日下午,监测到的数据是每小时1015微希(μSv),即1.015mSv。这约相当于每个人半年内接受的天然辐射,10次X光检查接受的辐射。

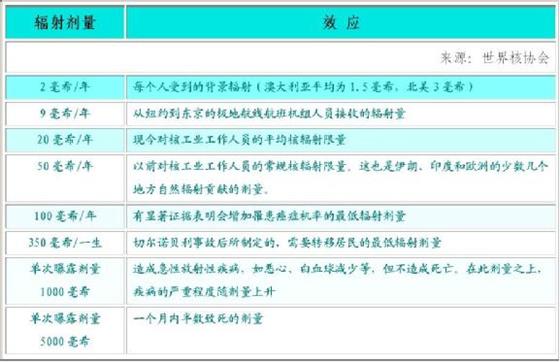

辐射剂量与效应

按照国际安全标准,人身照射剂量限值如下:

职业照射剂量限值:应对任何工作人员的职业照射水平进行控制,使之不得超过下列限值:1)由监管部门决定的连续5年的年平均有效剂量,20mSv;2)任何一年中的有效剂量,50 mSv。

公众照射剂量限值:实践使公众中有关关键人群组的成员受到的平均剂估计值不应超过下述限值:1)年有效剂量,1 mSv;2)特殊情况下,如果5个连续年的年平均剂量不超过1 mSv/a,则某一单一年份的有效剂量可提高到5 mSv。

福岛事故泄出的微量核辐射,主要是在释放水蒸气过程中所带出,这也说明爆炸并未伤及核心密闭结构。不过在新闻传播的过程中,不知为何搞错了单位,微希被报道成毫希,1小时1000毫希已经是轻微辐射病剂量,因而引发了很大的的恐慌。

中国大陆:福岛核事故辐射扩散至全中国,3月底,国家核事故应急协调委员会公布先后在东北、华东、华南和西部大部地区空气中监测到人工放射性核素碘-131。新华社引述国家核事故应急协调委员会称,由于放射量少于岩石、土壤、建筑物、食物、太阳等自然辐射源形成的天然本底辐射量的十万分之一,相当于乘搭航机飞行2000公里所受宇宙射线照射量的千分之一,是相当少的量,不会影响环境和公众健康。

香港:3月26日,香港天文台首度在境内检测到微量碘-131辐射,当局表示辐射尘可能随大气环流绕地球一周后到达香港,但辐射量已被大幅稀释,人类大约要吸入200年才等于照一张X光片所吸收的辐射。4月1日,香港录得的碘-131辐射量比26日上升了12倍,约每立方米828微贝可,其后当局在香港空气样本中首度验出铯-137,但仍属极低水平。

台湾:4月1日,“中华民国”行政院原子能委员会发布消息指出,于3月22日至28日在台湾南部及北部连续收集到的空气样本中,验出微量的碘-131,约当每年呼吸暴露剂量0.01微希沃特,对人体无危害。

北美、北欧多国:先后测得微量辐射,但浓度十分低。其中美国东西岸多座城市雨水中更含放射性碘-131。而在加利福尼亚地区还检测到略微高于平常值的放射性硫,但不太可能损害人类健康 。在加利福尼亚的的放射性铯-134和铯-137水平稍高,可能是随蓝鳍金枪鱼的迁徙带来。

国际原子能机构(IAEA)专家调查团在6月份发布长达160页的报告显示,福岛事故后未发现任何核辐射影响健康的事。报告称,“迄今为止,在任何一个人身上,都没有可以确认的,由于暴露在这次核辐射中而使健康受到影响的案例。”

注意,这不仅仅是说“没有人因核辐射死亡和患病”,而是说连因核辐射“健康受到影响”的情况都没有。实际上颠覆了一般人对“核辐射可怕结果”的想象。

报告中提到,日本政府已建立了专家团来评估核泄漏风险和对民众健康进行观察,专家团的成员还包括来自福岛县立医科大学以及遭受过原子弹轰炸的广岛、长崎等地大学的学者。可以认为,这个结论是可信的。

媒体上曾报导福岛50死士:没有一人死于核辐射。

曾经出现“福岛50死士中已有5人死亡”、“70% 的人员可能会在2周内死亡”等说法,并得到广泛的传播,不过很快也证实,这两种说法都是不实谣言。然而,虽然迅速死亡是错的,但既然有“死士”的称谓,连对健康的影响都没有吗?

对于在前线抢险的这批工人,报告里对他们的状况有专门描述。“有30名福岛核电站的工人在作业中受到了100至 250毫西弗剂量的辐射。这个剂量虽然显著,但不会造成任何即时的物理损害,只是有可能会略微增加以后他们患上疾病的风险”,显然,这30名工人已经是受辐射剂量最多的了,目前没有任何损伤,对他们将来患病风险的预期也相当保守。其他的数百位工人受到的影响肯定就更小。

在早先的报道中,还提到过3名工人在作业时不慎把腿部浸泡在了核污染过的水中,当时怀疑会被辐射烧伤。但实际上,经过4天的医院护理后,他们就出院了,报告称不存在对他们构成长期显著危害的可能性。

或许有读者会质疑,以上报告是当年发表的,后来是否会有所不同?

2015年8月底,IAEA发布了关于福岛核泄露事件的最终报告。这份报告在“健康效应”一节中,确认“在工作人员或公众成员中没有观察到可归因于该事故的任何早期辐射诱发的健康效应。”换言之,核泄露4年半以后,依然没有人因辐射患病,更不要说死亡了。

那么长期健康效应又如何?对于公众,报告赞同的结论是,“预计受照公众成员及其后裔的辐射相关健康效应发生率不会有明显的增加”,对于接受了100毫希或更高有效剂量的工作人员群体,则是——“预计未来会增加罹患癌症的风险。然而,预计这批人员的癌症发病率的任何增加都不可能觉察到,因为很难参照癌症发病率的正常统计波动来确认这样小的发病率”。

在核泄漏早期,有人观察到辐射引起当地儿童甲状腺异常现象,报告则明确称,“在调查中发现的异常不太可能与该事故的辐射照射有关,而最有可能表示在该年龄段儿童中自然发生的甲状腺异常。”

此外,报告还提到,“没有观察到而且预计不会发生产前辐射效应,因为所报告的剂量大大低于这些效应可能发生的阈值。未见报告可归因于辐射情况的意外终止妊娠现象。”

所以权威机构的结论就是,福岛核泄漏事件,并未因辐射致人患病或死亡,产生的长期负面健康效应也相当低。

在其他媒体报道中,倒是有过两位福岛工作人员死亡的消息,但据调查,他们的死因是分别是“过劳死”和白血病,即使是白血病这位,生前受到辐射的剂量也很小,患上白血病是其他原因,并非因为这次核泄漏。

可以说,这些仍在处理核事故的东电员工尽管背负很大的精神、体能压力,但核辐射对他们的影响其实相当有限。到目前为止,直接因为核事故而死亡的仍为2人,都是地震当天在核电站意外身亡的。

辐射没有带来死亡,但据统计,有约1600人因疏散带来的压力死亡。比如当时日本政府把患者撤离了医院重症监护病房并转移到高中里,还有把养老院的老人也进行了转移,这些行为导致了部分脆弱人群的死亡,此外还出现了不少自杀者。

这些死亡部分可以归属于地震、海啸与核泄漏导致的心理创伤造成的。这就是为什么在医学物理学家莫汉·多斯博士看来 ,并不是辐射本身造成了多大的灾难,而是“对辐射的恐惧最终造成了人们的死亡。”

2015年10月,随着距核事故发生之日越来越久而逐渐淡出公众视线的日本福岛第一核电站再次成为世界各大媒体的热点话题,原因是日本政府日前宣布,认定一名参与核电站事故抢险而遭辐射的男性罹患白血病属于工伤。

对于这则消息,国内许多媒体解读成“这是日本官方首次承认福岛核电站辐射致癌”。

厚生劳动省介绍说,这名患白血病的男子在2011年11月至2013年12月期间,有1年6个月时间在多家核电站工作过,其中2012年10月至 2013年12月参与为福岛第一核电站核反应堆安装防护罩的工程。他累计遭辐射的剂量是19.8毫希,其中在福岛第一核电站遭受的辐射是15.7毫希 。

此次白血病属于工伤的认定依据的标准是1976年制定的,条件有二:一是年累计遭受辐射剂量超过5毫希;二是开始遭受辐射后经过1年以上才发病。该男子满足这两个条件,且未找到在核电站工作以外的原因,因此认定为工伤。厚生劳动省还强调,并不是说年累计遭辐射5毫希沃特就是发病的界限值。

目前,核电站工作人员年累计遭受辐射剂量的限制值是50毫希沃特。

厚生劳动省还说,国际上普遍认为,就癌症来说,100毫希以下的低剂量辐射的影响小到会被其他要素的影响湮没。证明其影响明显增加健康风险非常困难。

就工伤认定,厚生劳动省表示:“从补偿劳动者的角度出发,制定工伤认定标准,符合标准的,经医学研讨会协商,只要工作以外的原因不明确,就认定为工伤。”

因此这唯有的一例“日本官方首次承认福岛核电站辐射致癌”,充其量只能说是“疑似”而已。

2015年10月,日本冈山大学教授津田敏秀在学会杂志上发表分析结果称:“福岛县儿童的甲状腺癌发病率与日本全国相比达12倍以上。”

一些科学家们快速地严厉批评了这些危言耸听的解读。根据几名流行病学家的说法,他的分析方法存在一种根本性错误:将利用先进的能够检测其他方法不能检测到的(结节或囊肿)生长的超声波设备获得的福岛调查结果与对具有肿块或症状的病人进行传统临床检查发现的每百万人大约3例甲状腺癌进行比较。英国曼彻斯特大学流行病学家Richard Wakeford在代表有11名成员的WHO专家工作小组针对福岛健康结果写道,“将福岛筛查项目中获得的数据与从日本其他地方(大体上还没有进行大规模筛查)获得的癌症登记数据进行比较是不恰当的。”

不仅如此,辐射激效理论还认为,低剂量的辐射可以降低患癌的风险。生命是在有轻微放射性的环境下演化出来的,一些实验和动物研究也显示,暴露在低剂量的辐射下能会使人体释放出保护性的抗氧化剂,刺激免疫系统,原则上这对所有类型的癌症都可能有预防作用。

可以认为,福岛核事故的危险不是辐射,而是恐惧。

对日本而言,超过8成的能源都需要从国外进口,从1973年石油危机开始,核能就成了日本能源发展战略的重头戏。福岛事故发生前,日本全部50多台核电机组生产的电量占到日本总用电量的30%。事故发生后,由于核电站全部停运,核电发电量也随之降至零。

尽管日本公众对核电并不信任,但安倍政府、电力公司以及很多地方政府都在推动核电重启。他们的理由是:核电可以减少碳排放,也可以让日本减少对他国的能源依赖。目前已开始重新审批,有7台机组通过审批,其中有2台正式重启运行。

截至目前,世界上一共发生了上述三起严重核电事故。实际上,除了切尔诺贝利事故以外,核电站没有发生过可以确认的与核有关的人员死亡事故。就人员伤亡的概率而言,大大低于其他发电行业、汽车运输业、航空业;更大大低于矿山,建筑等行业。

目前世界正在运行的核电站反应堆基本上属于第二代反应堆或其改进型,核反应堆芯发生熔化的概率不大于十万分之一,放射型大量释放的概率不大于百万分之一,而且第三代反应堆的安全性将提高一个数量级,核电的安全性大大提高。

与传统的火力发电相比,一座100万千瓦的核电站,每年补充30吨核材料,但同功率的火电站,每年需消耗250万吨煤或160万吨石油。核电虽然一次性投资大、建设周期长,但核能发电的成本已低于燃煤、油或天然气的火力发电成本。从长远看,经济效益确定优于火电。

核电远比火电清洁,不排放任何有害气体和其他金属废料,放射性物质对周围居民影响也比煤电少。据测算,全世界的核电站同燃煤电厂相比,每年可为地球大气层减少1.5亿吨二氧化碳、190万吨氮氧化物和300万 吨硫化物。如核发电最发达的法国,1980年核电比是20%,1986年 上升到70%,在此期间发电总量增加了40%,而排放的二氧化硫减少了56%,氮氧化物减少9%,尘埃减少36%。

核能和平利用,不仅具有很高的安全性,而且是一种经济、清洁的能源。

使用核能,人们除了担心核放射性污染,还须面对核废料的处理问题。核废物指的是含有放射性核素或被放射性污染的,并且今后不再被利用的物质。

目前,大部分处理手段是将核废料进行固化后,暂存在核电厂内的废物库中,经过5-10年冷却、积累后运往国家规划的放射性废物库,用化学方法对冷却一定时间的核废物进行后处理。回收其中的铀和钚再进入核燃料再循环,将分离出的高放射性裂变产物等固化,进行地质深度埋藏处置。

为避免对当地环境造成不良影响,高放射性核废料必须经过严格的处理过程。这些核废料首先要被制成玻璃化的固体,然后被装入可屏蔽辐射的金属罐中,最后将这些金属罐放入位于地下500-1000米的处置库内。由于核废料的半衰期从数万年到10万年不等,在选择处置库时必须确保其地质条件能够保障处置库至少能在10万年内安全。

经过固化和地质处理的核废物,不能完全防止长时间地质变化而造成泄漏。为此发展产生了“分离-嬗变”技术,这是是一种可以将核废物中长寿命的放射性核元素转成短寿命的,甚至能将放射性的元素变成非放射性的技术。所以利用嬗变技术处理核废物,可以减小深地质处置的负担,但它不可能完全代替深地质处置。

世界各国几十年来对高放射性核废料处理技术进行了广泛的研究,经过对各种方法评估比较后,深地质处置法总是最佳选择,即将高放射性核废料保存在深入地下几百米处的特殊处置库内。由于核废料的高度危险性,一旦处置库选址不当,将造成无法挽回的损失。因此核废料处置库选址必须非常慎重,需要综合考虑整个国家的经济发展布局、人口分布、交通设施、候选地的地质、水文和气候条件等因素。一般来说,世界各国的核废料处置库都建在经济落后、人烟稀少的地区。

|

---- 关于快中子反应堆

现在国际上通用的以压水堆为代表的核裂变电站存在核燃料利用率低,以及核废料处理困难的问题,铀矿资源中只有占蕴藏量0.66%的铀-235能够在提纯处理后作为核电站燃料,其余占天然铀99.2%以上的铀—238则只能做核废料处理。预计到2030年,世界上易开采的低成本铀资源的80%都将被消耗掉。地球上已知常规天然铀储量,即开采成本低于每公斤130美元的铀矿储量约460万吨,仅可供全世界现有规模核电站使用六、七十年。

为了解决上述难题,使铀资源得到充分利用,正在开发研究、设计另一种形式的反应堆---快中子反应堆,简称"快堆"。

通常的核裂变反应堆,为了提升核燃料的链式裂变反应的效率,需要将裂变产生的高速中子(快中子)减速成为速度较慢的中子(热中子),为此加入较轻的原子核构成的中子慢化剂,比如轻水,重水等等,利用里面的氢原子作为高速中子碰撞减速的中子慢化剂。

快中子反应堆是指没有中子慢化剂的核裂变反应堆。快中子反应堆不用铀-235,而用钚-239作燃料,不过在堆心燃料钚-239的外围再生区里放置铀-238。钚-239产生裂变反应时放出来的快中子,被装在外围再生区的铀-238吸收,铀-238就会很快变成钚-239。这样,钚-239裂变,在产生能量的同时,又不断地将铀-238变成可用燃料钚-239。所以这种反应堆又称“快速增殖堆”。 理论上,发展快堆能将铀资源的利用率提高到100%,但考虑到加工、处理中的损耗,一般来说可以达到60%~70%的利用率,相当于将铀资源的利用率提高60倍以上;大量铀-238堆积浪费、污染环境问题将能得到解决。利用率提高了,贫铀矿也有了开采价值,这样,从世界范围讲,铀资源的可采量将提高上千倍。

快堆将使核能利用变得更加清洁和有效,但由于增值反应会产生核武器的重要原料钚-239,因而存在核武器扩散的风险。

1943年1月在美国首次提出快中子反应堆的设想。1951年12月20日世界上第一个产生0.2兆瓦热能的实验快中子增殖反应堆在美国爱达荷州核中心启动。1980年苏联建成电功率60万千瓦的快中子实验反应堆,1985年法、德、意三国合作建成了电功率120万千瓦的经济验证快堆核电站。

20世纪90年代初,由于西方环保组织的反对,欧美等国相继放弃了快堆的发展。但是进入21世纪之后,许多国家相继重开快堆的研究,现在发展快堆的国家有美、俄、英、法、日、德、意、印、韩和中国等。

1995年底,中国立项开始了以6.5万千瓦热功率实验快堆为工程目标的应用基础研究;2010年6月试运发电。2014年12月15日第一座钠冷快中子反应堆首次达到100%功率。计划到2020年,将有电功率约60万千瓦的原型快堆投入运行,

现今快堆技术日臻完善,已是接近成熟的堆型,为大规模商用准备了条件。预计本世纪中期,快堆将逐渐在反应堆中占主导地位。可以说,快中子堆对即将到来的核能大发展是最为重要的堆型。 |

核裂变能的主要原料是铀和钚。铀在地壳中储量总计达几十亿吨。储量虽然很大,但分布却很分散,要找到比较集中的矿点比较困难。快堆所用的钚,来源比铀广泛,价格较便宜。但它们的可采储量毕竟都是有限的,用一点会少一点,最终还会枯竭。如上所述,核能利用虽已成熟可靠,而且有快堆这样效能更高的选项,但核能利用真正广阔远大的前景,在于未来受控核聚变反应大功告成,实现商业化应用。

########