西方有儒家

作者:戴美新

摘自《曾为纽约客》第二篇“人文情怀”

《曾为纽约客》(Once Been a New Yorker)

作者:戴美新(美),庞忠甲(美)

出版发行:东方出版中心

ISBN 978-7-5473-0977-3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第130723号

字数:338千字

版次:2016年7月第一版

定居纽约后,生活在东西方文化交会的风口浪尖。我家先生工程师出身,本是人文科学殿堂门外汉,却自比当代杞人,苦苦思索东西方人类社会发展的差异,用他的理工科思维方式,业余钻研起了孔子学说。我想,家中不会出个哲学家吧。

我一直认为《论语》、《孟子》等圣贤书生涩难懂高不可攀,对大圣人孔子更是可望而不可接。听说一些也只是“君君臣臣”,“父父子子”,“君要臣死臣不得不死”,还有歧视妇女的“男尊女卑”,“唯女子与小人为难养也”等等,对这套陈腐理论没一点好感。怪不得,古代中国老百姓都成了奴才,妇女裹脚,贞节牌坊林立,把人性都抹煞掉了,这样社会能进步吗。在先生点拨下,方知这些悖论都是假孔子伪儒搞的鬼;儒学历经了二千五百年的风风雨雨,如今应该去伪存真,取其精华,与时俱进,为现代社会服务了。

因缘际会,我先生经人介绍,认识了一位对儒学情有独钟,如痴如醉的美国朋友戴维。我本能地猜想一定是位对传统中国文化好奇的中国通吧,像四书五经之类,没有深厚的中文造诣是很难理解的。

我先生说戴维恰恰是不识一个中文大字的地道传统美国人,家住麻萨诸塞州,住房还是祖父亲手所造。他在读硕士期间受过良好的哲学训练,热爱希腊哲学,现在则完全转向了孔夫子。戴维经营一家旅游公司,并非专业研究人员或大学教授,但作为一名业余爱好者,对儒学下了大功夫,有许多精辟独到的见解,人称“波士顿儒家”一员了。

我家先生说喜欢同戴维这样不拘学派门户之见的自由儒家相识。由于两地相隔,起初他们两人网上通信和电话联系;正巧戴维要来纽约接他太太回家,不久相约一个星期日上午10时,在唐人街金桥饭店见面。就这样,我们面识了这位西方儒家。

戴维50多岁,高高瘦瘦,可能长时期浸沉在儒学的海洋中,风度恂恂儒雅。他太太是位艺术家,来自香港的华人,广东话、英语不在话下,也能讲普通语。用餐时,戴维熟练地拿著筷子,听他太太耐心地讲解每道点心的名称,我望着这对情深伉俪,心想他们在儒学道路上也是这样合作无间的吧。

他太太说,不是那么回事。她对这些枯燥乏味的本本不感兴趣,而且和大多数人一样,认为孔老夫子歧视妇女;虽然戴维也辩说这不是孔子的原意。她回家后,戴维经常要她帮着查古汉语字典,并反复深究其中意思,多次把她逼得生了气。尽管如此,太太毕竟帮了大忙,支持着戴维知难而进。

她笑着对我说,今天他们两个可以讲一天一夜啊!

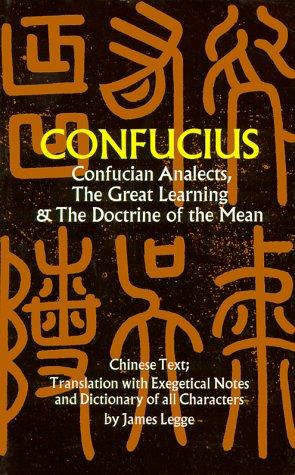

戴维说,十多年前,读到美国著名意象派诗人庞德(Ezra Pound)在其《诗经》译注中,声称一个人如果没有读过孔子学说,就不能说真正受过教育;于是他接触《论语》,开始了他的儒学生涯。戴维有替人修改语句的习惯,刚读《论语》英译本时,发现不少地方文字有待改进;但他修改时无法确知某一句子的正确含义是什么。于是用他太太的汉英词典来查对,一字一字地研究对照推敲。

他太太说,戴维读《论语》,看到精辟之处常常会情不自禁地赞叹多么美妙,自己会惊讶地问真的吗?有一次戴维在阅读与翻译过程中,遇到一个汉字,不知道其在一个具体的句子中应当如何理解,不得不打电话问她,可是他只知道这个汉字的模样,却不知道如何发音,于是只好在电话里比划描绘半天,她还是不知道。实在没有办法,只能请朋友一起商量揣摩,费了好大劲总算搞明白了。

戴维通过研读孔子书十多年,自称“孔门弟子”了。一次在小镇上吃比萨,邻座两位女士在讨论基督教问题,其中一人忽然转过头来问戴维一个有关神的问题,他回答道:“不知道,我是儒教徒。”两位妇女闻所未闻,莫名其妙。

戴维说,从来没有见到过如此伟大的学说。他设想创办一所儒学书院。祖传的房子座落在一座山前,屋后有大片树林,设想向树林方向扩展、建成一座古色古香的中国格调书院,目的是培养一批又一批现代儒家。考虑到以后招收国际学生,需要儒学教科书,他希望自己翻译的英文版《论语》能够成为一本国际儒学教材,或是世界各国学生通过英语进入儒学的入门宝典。这个决心使他对自己的英译本提出了确切达意、语言优美以及通俗化要求。他多年来将大量精力投入到《论语》的重译中,为了保证翻译质量,他的《论语》英译本修改了无数次,不欲轻易拿去出版。

两人一见如故,要不是他们夫妇带著行李,准备回麻州家中,说不定真的要谈个通宵达旦。这以后他们经常在网上通讯切磋问题。为了像孟子的“浩然之气”一说,寻求准确的解释和中英文表达方式,他们会夜以继日地讨论上好几天。

戴维介绍我先生加入美国哲学家协会(APA),但夫君答说还没有写出一篇英文哲学论文,且不跻身其间也罢。他们正在用各自的方式,执着地学习、切磋、力图弘扬孔子思想。

当我亲眼看到一位历史文化背景大不相同的外国人,如此着迷,如此投入,以孔门弟子为荣,尤其使我佩服之至。既佩服他的精神,更佩服孔夫子及其思想的无限魅力,莫非真的历久弥新,放之四海而皆准?

前阵子有个叫于丹的美女教授,把很多人视为迂腐陈旧的中国传统经典,经过重新包装,让儒学这个古老的话题成为时下热门,就象一杯“心灵的鸡汤”搅动着中国人的胃。

对于“于丹现象”众说纷云,不管怎么说,她用浅显易懂的《论语》心得,揭开神秘面纱,带领我们平常人穿越时空,重新接近了两千年前的孔圣人。正当戴维一字一句地研究,享受儒学经典精辟美妙的含义,力图深刻理解儒家传统美德和修身、齐家、治国、平天下的原理精髓,如今国内有人用这种别开生面的方法去诠释如此博大精深的学说,不知他作何想。

####