2016年9月4日至5日,G20第十一次金融峰会在杭州举行,北京清华大学国际经济研究中心主任鞠建东再次提出关注“华夏共同体”,并列出数据:2015年北美自由贸易区、欧盟、华夏共同体三个地区的GDP总和占全球的71.2%。与此同时,三个地区分别代表了北美价值链、欧洲价值链、亚洲价值链三足鼎立的全球生产结构。由此自然形成以美、德、中为核心的北美自贸区、欧盟、华夏共同体三足鼎立的“G3全球经济治理新框架”,鞠建东分析称:这种全球经济治理体系具有广泛代表性特点,且效率高,推动合作而不对抗,鼓励多元化而不是霸权,这些特点决定一个稳定而高效的全球治理体系--G3将形成。

大多数企业家在进行国际化战略规划时,会重视对“东盟”的投资,而鞠建东提到的“华夏共同体”和“东盟10+1”的理念是有区别的。2002年11月中国-东盟自由贸易区迈入正式建设的轨道,这为中国对东盟直接投资创造了良好的投资环境,使得东盟成为中国对外直接投资的沃土。2014年,中国对东盟直接投资突破400亿美元大关,是2003年的70余倍。“一带一路”中的“21世纪海上丝绸之路”也给中国对东盟直接投资创造了绝佳的机会。

随着时间的积累,中国对东盟直接投资存在的一些弊端也逐渐暴露出来,这些问题主要集中于以下三点:第一,中国对东盟直接投资仍处于较低水平;第二,中国对东盟直接投资所涉及的产业结构不合理;第三,中国对东盟十国的投资规模分布不平衡,差异较大。

针对东盟不同国家来讲,中国对东盟各国的投资差异是显著存在的。中国对东盟直接投资第一大国是新加坡,其次是印度尼西亚、缅甸和柬埔寨,对文莱和柬埔寨的投资是最小的。 从投资存量上看,2013年,新加坡吸收的中国对外直接投资存量达147.5亿美元,占中国对东盟直接投资的比例为41.3%,其次是印度尼西亚和缅甸分别占比13.06%、10.01%。然而,中国对菲律宾、文莱的直接投资存量仅有1.94%和0.2%。从投资流量上看,中国对新加坡、印度尼西亚的直接投资规模稳居前列,对菲律宾、文莱的直接投资一直处于较低水平。

2013年,中国对新加坡、印度尼西亚的投资流量分别为20.3亿美元、15.63亿美元,分别占中国对东盟投资流量的28%、22%。当年,中国对菲律宾、文莱的投资流量为0.54亿美元、0.09亿美元,分别占中国对东盟投资流量的0.75%、0.12%。中国对老挝、泰国、马来西亚、柬埔寨、越南、缅甸的直接投资流量的比例则分别为10.75%、10.39%、8.48%、6.87%、6.61%、6.54%。因此,无论是从投资流量还是投资存量的角度来看,中国对东盟各国的直接投资存在着较大的国别差异。从上述数据分析来看,对外直接投资的国别差异有继续扩大的趋势,多元化的国家投资格局并未形成,这将不利于中国对其他东盟国家投资潜力的开发。

本届G20峰会,“华夏共同体”理念再次被关注,“华夏共同体”的构想由王苍黎提出,完成于二零零零年二月十九日,当时作者提出:华夏共同体的建设分三步走,首先实现台湾与祖国大陆的经济统一;然后在大陆、台湾、香港、澳门实现自由贸易,进后统一货币并实现生产要素的自由流动;在此基础上,大陆、台湾、香港、澳门和新加坡、越南、南韩、北朝鲜和蒙古九个国家和地区建立自由贸易区、进而统一货币并实现生产要素的自由流动。

鞠建东于2012年7月10日在中国开放新阶段高峰论坛倡议成立“华夏共同体”,建议整合中国大陆、香港、澳门、台湾地区,再扩大至周边有关国家,建立统一货币流通的自由贸易区。鞠建东指出,发达国家主导的市场、制度等垄断,和对中国技术出口的管制,存在严重结构性扭曲。“华夏共同体”就是要建立经济共同体,实行贸易自由、生产要素自由流动,进而统一货币,从而与北美自由贸易区、欧盟形成三足鼎立的世界经济格局,以此抗衡美欧。

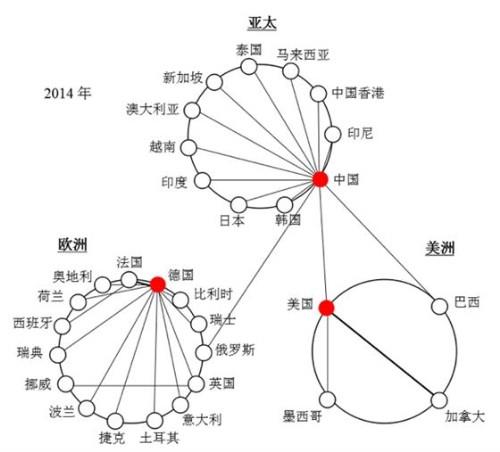

全球贸易依存网络:

欧洲15国在1993年成立了欧盟(EU),在2015年欧盟已经有27个成员国,大多以德国为最大贸易伙伴,GDP总量占全球GDP的16.4%;美国、加拿大、墨西哥三国在1993年成立了北美自由贸易区(NAFTA),至2015年,北美、南美的几大贸易国则以美国为最大贸易伙伴,GDP总量占全球GDP的32.2%;而亚洲虽然在经济治理体系上仍处于各类双边、多边FTA交错并行的秩序探索阶段,但至2015年,亚太各国(地区)大部分以中国为最大贸易伙伴,是全球经济和贸易发展最为强劲的地区,GDP总量占全球GDP的22.6%。由此可见,在全球贸易网络中,以美国、德国、中国为核心的北美、欧洲、亚洲价值链“三足鼎立”的格局已基本形成。

自贸区建设进程中,在亚洲地区26个经济体中,首先选择对中国生产、贸易依存度最高的经济体,然后选择距离相近的经济体,从节日、民族、宗教、语言、历史渊源这5个角度入手,分析每个国家与华夏文化联系的密切程度。最后,再考虑这些经济体和中国大陆的政治关系。综合以上各个因素分析“华夏共同体”的国际经验表明:生产、贸易依存度、距离、文化相似性、政治关系是确定自贸区成员国的主要决定因素,也是经济融合能取得成功的重要因素,当然也是正处在国际化战略进程中的中国企业决策投资、开发市场的重要参考因素。

注:“华夏共同体”理念虽然将亚洲经济聚焦到以中国为核心,但该理念由于历史原因在文化上欲获得更多亚洲甚至世界各国认同,仍存在一定难度。古文化研究专家“花甲老人”认为:更名为“中华亚洲共同体”,在文化和历史认同上更容易与其他亚洲国家产生共鸣,无论政治体制差异、地域远近,深受中华上古黄帝文化影响的亚洲各族人民,在全球经济新框架下能积聚更多共识,争取更多发展机会及话语权。

更多细节请关注:深圳专硕联考辅导,微信公众号:shenzhenmba