河洛文明浩荡到今未中断,河洛文化博大精深名扬天下。大河奔流必有源,文明浩荡亦如此。

我国自1921年在河南渑池仰韶遗址发现仰韶文化以来,仰韶文化的渊源始终是考古学家追寻的一个重要课题。

在此之前,一些外国学者和传教士曾宣扬中国文化西来说,认为中国没有属于自己的史前文化,没有自己的石器时代,后来的中国文化乃至中国人种都是从西方迁移过来的。

河南渑池发现仰韶文化后,外国学者又对它的渊源提出质疑,认为仰韶文化早期出现缺环,而甘肃境内的彩陶比河南彩陶发达,可能来自西方,从而得出“中国仰韶文化西来说”的错误观点。由于中原地区一直没有找到早于仰韶文化的新石器遗存,因此,仰韶文化的渊源始终没有真正获得解决。

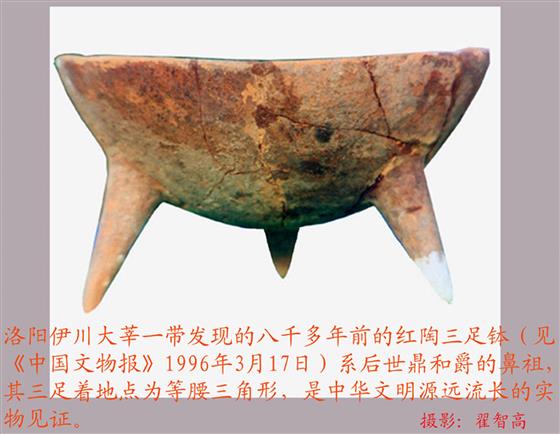

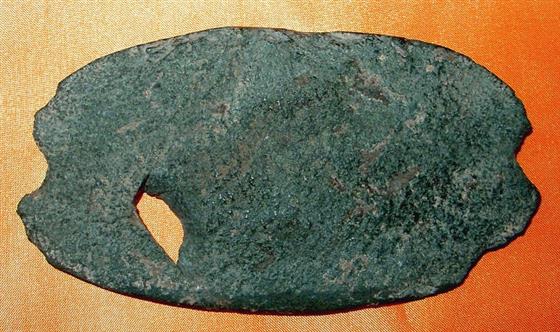

1977年在河南新郑裴李岗考古发掘出距今约8000多年的属黄河流域的裴李岗陶器,以泥质红陶和夹砂红陶为主。有碗、罐、壶,钵,鼎等,其中最具代表性的有红陶三足鼎,双耳壶等,另外还有陶塑动物等艺术品。生产工具有石斧、石铲、石镰、石磨盘等,和中原地区仰韶文化及龙山文化有明显的不同,出土的石器,其中带有四足的石磨盘及带锯齿刃的石镰,在中原地区的仰韶文化和龙山文化中也是绝对没有过的。仰韶文化半坡型上限,碳14测年数据为距今6080年,裴李岗遗址碳14测年数据为距今7885年。

与此同时,在洛阳南伊川县大莘店一带和龙头沟区域,也发现与新郑裴李岗一模一样的红陶三足钵、石铲、锯齿石镰等文物:

1979年在河南长葛石固遗址发现裴李岗文化遗存叠压在仰韶文化之下。

1989年在洛阳南30多公里的伊川大莘一带,发现与裴李岗文化类似或更早的文化层和文物,证明了裴李岗文化的时代可能更早一些。

裴李岗文化的发现填补了我国新石器时代早期的空白,以无可辩驳的事实推翻了中国仰韶文化西来说的错误观点。改写了中国远古文化的历史,将我国新石器时代仰韶文化之前加上“裴李岗文化”,中国考古史自此掀开了新的一页。

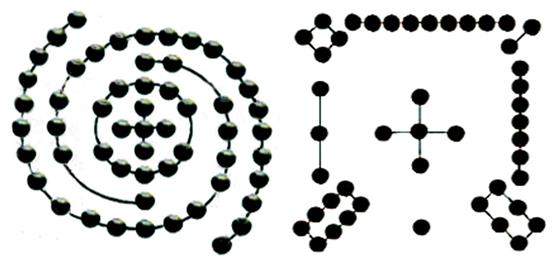

“河出图,洛出书,圣人则之。”河图洛书是河洛文化的重要标志:

位于天下之中的河洛地区,好像是漩涡的核心,河图的原始来源,是说伏羲在孟津的黄河中,看到跃出水面的神马,马身上卷曲如旋涡状的图案启发了伏羲,画出河图的图形。河图的意思,研究者太多,得出的结论也太多。但我认为,河图的核心概念,应是表达这里产生了中国最早的哲学思想与王朝政令,由一到九,主导、影响、改变着华夏大地历史活剧的精彩演出。由八到二,外部的优秀人才、百家学术、巨额财富、奇珍异宝不断向中心聚汇。

洛书传说,是说洛河洛宁长水那里洛河中有神龟,圣人依据龟甲上的图案,画出点线图、尽管对洛书的研究,古往今来有无数的说法,但我的研究与他们不同,简而言之,我认为应是河洛地区的数字化地理图,简论如下:

洛书四角的点,由最下方右边开始,是两列并排四个点,将其看做洛阳西南方的洛河与伊河,向东北流过四方入贡道里均的古都洛阳,合二为一汇入黄河,就是东北方两个点的伊洛河。西北四个点,指洛阳的瀍涧二水。“涧水东,瀍水西,唯洛食。瀍水东亦唯洛食”。这是周公营洛时,经过占卜后得出的结论。与瀍涧水相对的东南方,是六个点,有两条奇异的河流,一条是发源于嵩山的白犟河,水如其名,是违反西高东低传统观念,“犟”着向西流到伊河。再一条是汝河,从南直向着北方的洛阳流来,进入洛阳境之后,却突然一拐向东南而去,流入淮河,奔向大海。

南北上下的点,是一九相对。下为一,在洛阳正南方,有九皋山,《诗经 小雅 鹤鸣》:“鹤鸣九皋,声闻于天”,一代表天。与一相对的是洛阳北方的九个点,表示黄河源远流长,北邙皇天厚土天长地久,故有“生在苏杭,葬在北邙”之说。

东西对称的点,是三与七相对。指河洛地区西边有三条主要山脉:北是邙山山脉、中间是熊耳山脉,南部是伏牛山脉。东边七个点,表示河洛东方有七条主要道路,1、向北通往晋蒙的羊肠道。2、向东北通往幽燕海岱的山阳道。3、黄河南向东的扣马道(今连霍高速)。4、巩郑道(今310国道)。5、十八盘禹许道(207国道)。6、大谷关道。7、伊阙龙门道。

如果说河图洛书数字化有点玄奥的话, 宋代邵雍在洛阳生活近四十年,研究提出的仅用“天根”I与“月窟”〇,即1与〇两个数字的不同排列,可以实现意、言、图、数之间的相互转换。当是今天电子数码技术最早的理论学说。

河图、洛书的神奇与奥秘之处,有待继续发掘.......

河图 洛书

河图洛书鼎

新华社郑州9月21日电(记者李亚楠)来自内地15个省市区和香港、台湾以及美国、韩国等地的200余位专家学者,21日齐聚九朝古都洛阳,围绕“河洛文化与华夏历史文明的传承及创新”进行研讨。

与会专家认为,河洛文化是中华文明的重要源头之一,不仅影响周边的地域文化及客家文化、闽台文化,还曾经通过丝绸之路传播到许多国家和地区,随着“一带一路”倡议的实施,河洛文化将在华夏文明的传承和创新中再展风华。

这次研讨会的主题是“河洛文化与华夏历史文明的传承及创新”,分议题有:河洛文化与“一带一路”、河洛文化的“核”与“魂”、河洛文化与程朱理学、河洛文化与洛阳。研讨会收到论文94篇,并从中遴选了81篇汇编为论文集。

中国社会科学院学部委员刘庆柱演讲中说,河洛文化不同于一般的“区域文化”“时代文化”或“王朝文化”,也不同于一般的“民俗历史文化”“宗教文化”,河洛文化本质上是中国历史上的政治文化和国家文化,因而一直处于主导文化的地位。

台湾中华郑和研究会理事长赖进义认为,河洛文化在中华文明中处于核心地位,其价值体系曾经通过郑和下西洋传播于海上丝绸之路周遭的国家与地区,河洛文化的内涵可以为“一带一路”倡议的愿景与行动,提供无可比拟的价值。

台湾联合大学副教授刘焕云认为,河洛文化是中原文化的正统及程朱理学的起源,现今面临“一带一路”的发展机遇,两岸可以进行河洛文化与程朱理学文化的交流,从而促进中华优秀传统文化的复兴。

河洛文化是以洛阳为中心的古代黄河与洛水交汇地区的物质与精神文明的总和,是中原文化的核心,也是中华传统文化的精华和主流。河洛文化以“河图”“洛书”为标志,以夏、商、周三代文化为主干,以古都洛阳所凝聚的文化精华为核心,以“河洛郎”南迁为途径,是联结海内外华人的重要精神纽带。

本届河洛文化研讨会由全国政协港澳台侨委员会、河南省政协、中国河洛文化研究会共同主办。中国河洛文化研究会自2006年在北京成立以来,先后在洛阳、郑州、厦门、广州、赣州、台湾等地举办研讨会。