前言

运筹学是研究当面对某方面一个问题时,如何在给定的条件下寻求最忧方案的一门科学。当面对的问题属于军事问题时,有军事运筹学。当面对的问题属于管理问题时,有管理运筹学。我从事运筹学的教学已经有近30年了,由我编著出版的《运筹学教程》已陆续出到了第三版。然而,如何才能使得运筹学的教学作到深入浅出,仍然深感困难较大。原因何在?最重要的一点是运筹学相对较难,它需要建立模型,需要数学知识,更需要对所要解决问题如管理问题或军事问题的熟悉。我教过的MBA(工商管理硕士)学员中有一个班的同学们竞直接管运筹学叫作“晕愁学”,足可以想见,他们对运筹学的印象。所以,怎么样把运筹学讲的更加通俗易懂,让人更容易理解,一直是我努力的一个方向。这里收集编辑的趣味运筹学问题,其目的有二,一是增加读者对运筹学学习的兴趣,二是加深读者对运筹学精髓的理解。有了这两条,我相信运筹学的学习就会变得相对容易一些。

何为“趣味”?所谓趣味,即读后能使人感到愉快,具有能引起人兴趣的特性。运筹学的精髓或者说核心是它的方法,即寻求最优方案的方法。在普通运筹学中,具体地说就是建立模型和求解模型。这两个方面都需要很多的专门知识,做起来往往比较困难。当然我们说,现实生活中遇到的问题是多方面的,并不只局限于军事或者管理方面,同时解决问题的方法也是多种多样的,我们常常说“条条大路通北京”就是这个意思,不一定都要通过建模和求解模型来解决。这就为我们编写趣味运筹学留下了足够的空间,即趣味运筹学讨论的问题包括生活现实中所能遇到的所有趣味问题,运用的方法是能够解决问题的所有可用方法,只要读了它能使我们感到愉快,能引起我们的兴趣就行。

在现实生活中,每天我们都会遇到这样那样的问题需要我们运筹决策。一些事情是有可资参考的模式的,而一些事情则从来没有遇到过,我们就不知道该怎么做,这就需要我们运筹和思考。如何运筹?毫无疑问就需要方法。在运筹学思想和方法的运用方面,我国古代有过许多经典的先例,读来都让人感到饶有趣味。如战国时谋士孙膑为田忌赛马献策而胜齐威王;秦时李冰父子修都江堰,用一个鱼嘴分沙堰,巧妙地解决了分洪、排沙和灌溉问题;北宋时丁渭的皇宫修复方案等等。

北宋真宗年间,首都汴京发生火灾,皇宫一夜间被烧为灰烬。丁渭受命主持修复,当时不执行皇命即为抗旨。接旨后他对废墟进行勘察,发现此工程存在三大难题:第一是取土困难。第二是运输困难。第三是清墟排放的困难。他找到了主要矛盾后,就征集解决方案。最后他从众多方案中综合出了一个最佳方案,这个方案最终使其成功,提前完成了“皇宫修复工程”。

他的方案是这样的,沿皇宫前门大道至汴水河开挖渠道取土,将大道挖成小河道,同时使小河道绕皇宫一周,挖出的土用来烧砖,解决“取土困难”。挖成河道接通汴水,建筑材料可由小河道直运工地,解决“运输困难”。皇宫修复后,将中间的废墟及建筑垃圾填到小河道中,恢复原来的大道,解决了“清墟排放”的困难。

丁渭修复皇宫的措施很巧妙,当解决一个问题时又为下一个问题的解决做好了铺垫,这使他用了很少的时间和经费就修好了皇宫。他充分把握了各个要素之间的相生关系,运用“大道变河道”、“挖土来烧砖”、“废墟填河道”这三个事件之间互相关系,使整个工程系统向有序并且理想的方向发展,最终达到修复皇宫按期完成圣旨的效果。在这个过程中,系统的每一个环节都彼此之间相连,破坏了其中任何一个事件,整个工程系统都会受到影响。

都江堰水利工程是因势利导一举多得的一个典型范例。都江堰引来的水,总共惠及下游川西平原四十多个县,一万多平方公里,使一千万多亩田地旱涝保收,从此四川出现了沃野千里。修都江堰的地方的具体的地形是,岷江东岸是玉垒山,但是这个山向西伸出来了一块,结果导致岷江到了这里,水流偏西而且湍急,造成下游西涝东旱。这个所谓“东旱”的“东”,就是东南方向的成都平原。

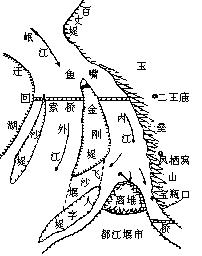

都江堰简图 都江堰示意图

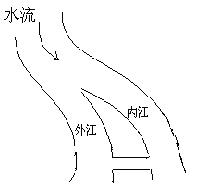

都江堰的奇妙之处,就在于用一个鱼嘴分沙堰,巧妙地解决了排沙、泄洪和灌溉问题。都江堰工程的简图和示意图如上图所示。都江堰工程之所以奇妙,首先是它的选址。整个工程坐落于岷江上的一个“S型”的弯道处。由于用于分洪的外江和用于灌溉的内江位于S型河道的中部,所以首先由于外江左岸弯道的作用,使得外江正迎着洪水,因此进入外江的水即泥沙含量较高的浑水。由于有鱼嘴的分流作用,因此进入内江的水就是可以用于灌溉的清水。整个工程主要分三块。

第一,宝瓶口。他把玉垒山向西伸进岷江的这一块山尾巴,用人工开凿岩石,给拦腰截断,形成一个向东的分水口,也就是都江堰工程的第一部分即宝瓶口(留在江心的那一块山体,就叫做“离堆”)。有了宝瓶口,岷江一分为二,可以分一部分江水向东灌溉成都平原了。

第二,鱼嘴和金刚堤。但是由于宝瓶口上游的岷江东岸有山(玉垒山),地势东高西低,那么在枯水期,江水就不爱往东面流,成都平原就仍然得不到灌溉。怎么办呢?那就搞第二个工程,就是沿着留在江心的“离堆”向上游方向,修筑一个几百米长的大堤,这个大堤就叫做“金刚堤”,金刚堤迎着上游江水的头部,就叫做“鱼嘴”。现在一般把这个工程统称“鱼嘴”。从“鱼嘴”到“离堆”之间的金刚堤,等于把岷江水进一步一分为二,西面的是原有岷江河道,就是“外江”,东面的河道,就是“内江”。另外“内江”还有人工导流渠的意思,每年到了枯水期,就组织人工对“内江”进行掏挖,要求底面要挖的低于外江,这样,就解决了枯水期江水不爱流入宝瓶口的问题。由于金刚堤鱼嘴的分流作用,就在很大程度上解决了泥沙淤塞内江的问题。

第三,飞沙堰。“鱼嘴”工程解决了枯水期的问题和丰水期的部分泥沙淤塞问题,但还没完。因为还有丰水期可能给内江乃至成都平原造成水量过大的问题,以及剩下的泥沙对内江淤积问题。解决的方案,就是都江堰的第三个工程即飞沙堰。飞沙堰实际上是在金刚堤最靠近离堆的地方,故意留出的一段凹槽。堰和堤的共同点是拦水,但其区别就在于,堤必须保证水流不得漫过;而堰就是又拦水,还又让水能漫过去。飞沙堰的神奇之处就在这里。宝瓶口很狭窄,在丰水的季节,内江的水位必然涨得很高,那么多出来的水,就全都从飞沙堰漫过去,流回到原来的水道,也就是外江了,这就保证丰水季节大水不至于淹了成都平原。飞沙堰的另一个妙用在于,宝瓶口上游内江东岸是“S型”的,大水冲到这里,直接撞到处于“S型”下部拌挡着的玉垒山体岩壁,就会翻滚,下层泥沙翻上来,翻过飞沙堰,翻到外江里。这又解决了剩余泥沙的淤积问题。据说几吨重的大石头都会翻滚过去。这个飞沙堰的功效确实非常神奇。

田忌赛马的案例就更能说明策略的重要性。案例说的是,战国时期齐威王和他的大将田忌两人约定赛马,毎人各有上中下三个不同等级的马参赛。因为齐威王贵为国王,所以每个不同等级的马均比田忌的马略好一些。开始的时候,田忌不注意策略,看到齐威王使用什么等级的马,他也使用什么等级的马,结果是屡战屡败。后来他接受了谋士孙膑的建议,用自己的上马对齐威王的中马,用自己的中马对齐威王的下马,最后用自己的下马对齐威王的上马,结果取得了三打二胜的好战绩,反赢了齐威王一千金。当然这一千金的赢得是有条件的,即每次必须齐威王先出马。

上面的三个案例,应该说凡是学过《运筹学》的读者都是耳熟能详的,不属于本书的范畴。但是,这几个案例对于理解运筹学的趣味性具有十分重要的意义,我们不能不提到。

书中所选的200多个题目,大多来自各种不同类型的趣味数学书里,这由书后面的参考文献可以看到。运筹学按照学科分类,本就属于应用数学范畴,也就是说,运筹学本身就植根于数学。然而,它又不完全等同于数学。运筹学的方法不仅仅包括计算,还包括观察、逻辑判断、推理、分析、综合等等,也就是说,凡属于“运筹帷幄” 或者解决“How to do”问题的有效方法,都是趣味运筹学的可用方法。这可以说是贯穿全书的一条红线,书中所包括的问题,取材均与此密切相关,具体内容涉及到现实生活的方方面面。在内容的编排上,本书采用了循序渐进由浅入深的方法,内容比较简单的尽量靠前,稍微偏难的或者相对专业一点的,尽量靠后。另外,类似的问题,尽量放在一起,以便于读者能举一反三触类旁通。完全属于同类型的问题,则作为某个问题的扩展问题,或同类问题,放在同一个题目下来介绍,比如,《找窍门》一节就包含了10个题目,《谜语趣题》一节有5个题目,《火柴棍趣题》一节有5个题目,《急中生智》一节有8个题目,《智慧故事》一节有5个题目,《植树问题》一节有4个题目,《斗智趣题》一节有4个题目,《常识问题》一节有9个题目,《巧用物理原理》一节有4个题目,《观察力趣题》一节有11个题目,《集合对应问题》一节有6个题目,《谜案神断》一节有7个题目。还有一些问题,虽然没有明确列出题目,实际上也包括了多个题目,如视错觉问题,有剩余分配问题,奇型幻方等里面都包括了类似的多个问题。

编写《趣味运筹学》完全属于一种开创性的工作,因为据我所知,市面上目前尚没有可资参考的任何版本的趣味运筹学书籍。由于本人水平有限,缺点和错误之处在所难免,比如题目或问题的选择是否得当,分析是否全面科学,都有待于时间的进一步的检验。因此热诚欢迎读者能与本人就有关问题随时互动,或提出批评,或给出建议,本人都会虚心接受。

好了,我就不再多嘴了。我相信好奇之心人皆有之,亲爱的读者,你可以试试看,看看这里所收集的趣味运筹学问题究竞能否引起你对运筹学的兴趣。我相信一定能!

我的Email地址是:[email protected];[email protected]

作者 2017.5 于西理工