摘要:当一个国家或地区处于人口红利周期时,只要其政策得当,几乎都存在一个经济快速发展的大周期,这就是我所说的人口红利大周期。在这个周期内,包括房地产市场在内的整个投资市场一般都是趋于繁荣的。我国曾出现过三个人口出生高峰,但由于1998年之前中国还没有进行住房制度改革,因此第一个人口高峰对应的两次购房置业需求及第二次人口出生高峰对应的第一次住房需求高峰无法得到满足,这些需求都在房改后被一次性释放。这是2000年以后房地产市场突飞猛进的最主要原因。

作者:政经天一楼主韩和元

房地产的人口学逻辑

日本学者森岛通夫就曾明确提出:“人是社会的基础,经济只是在这个基础上建筑起来的上层建筑。当我们预测未来时,首先设想的预测的时间段,作为基础的人会是什么样?他们在数量和质量上会发生哪些变化?以预测时点的人为基础,思考在这样的基础上可以建筑什么样的上层建筑,其中包括经济问题。” [1]彼得.德鲁克也一直将人口结构的变化作为其观察社会发展变化的重要视角,另一位美国学者诺思也十分重视人口规模和人口结构的变化对经济发展的重要影响。[2]

不难想象,一个22岁的大学毕业生、一个46岁的中年大叔和一位75岁的老年人,他们的行为模式肯定是不一样的,是极具有差异性的。设想一下,你在大学刚毕业时,能挣多少钱,又能花多少钱?你的关注点是什么呢?当你迈入中年,事业也开始走向巅峰时,作为一个成熟大叔的你,买下你一生中最大一处房产,并在之后几年内不断购置家具时,你的收入和支出情况如何?你的关注点又是什么呢?而当你老了,75岁高龄了,你还会向银行分期付款买汽车吗?还会按揭买房子吗?

按照中国社会的一般规律而言,中国人的一般会这样走过自己的一生:20岁加入劳动大军(该数值是以18岁高中毕业后即加入劳动大军和22岁完成大学学业后再开始工作的年龄均值),积攒下一笔钱,于26岁开始买第一套小小的房子然后结婚[3]。这对夫妇大概会在二十八九岁时迎来他们的孩子,然后是拼事业,并在30岁后逐步走向事业的上升期。在这一时期,他们的工资开始大幅增长,他们开始需要投资理财以备养老之用,于是他们开始买入股票和基金。到这对夫妻41-42岁时,他们的孩子也开始进入青春期了。这个时期,无论与父母还是孩子都需要有更多的空间,而这时夫妇二人长期的工作,也确保他们有一定的经济实力了,这时他们往往会倾向于购买一套改善下住房。等到孩子18岁时,这个家庭的支出将主要集中于孩子的大学学费上。等到孩子大学毕业,夫妇二人也基本迈入50岁这个年龄段。这时夫妇二人将开始加速储蓄,因为他们接下来就得与孩子们一起为婚房而奋斗了。等到孩子们结婚了,这也将会是他们人生中最为轻松惬意的一段时光,他们会将更多的时间用在旅游和购置更为高档的汽车上。等到60岁退休后,头5年他们会将更多的精力放在旅游上。到65岁时,在旅游之外,他们会开始考虑养老房问题。等到70岁时,旅游将不再是主要关注点,此时的主要关注点应该是医疗。等到75岁后,他们更多的会考虑是居家养老还是养老院养老了。

所以,无论是基于投资者立场还是基于消费者立场,人都不是一个恒久不变的常量。从这点可见,生命周期严重影响着不同年龄段人士的关注焦点。更值得关注的是,对于那些年龄相近的人,无论是消费行为还是投资行为,往往都具有很强的同质性,至少是相较于其他年龄段的人而言更具有相似性。由此可知,清楚无误的世代性出生浪潮,是可以赋予人们的消费和投资行为,具有非常强大的周期性力量的。

也由此可见,包括股票市场、房地产市场、债券市场等在内的投资市场,尤其是房地产市场与人口结构之间是有着密切的关系的。如果一个国家或地区,在某个时间段内,其人数最多的那代人都是中青年人,且觉得需要增加储蓄时,他们对储蓄工具——如股票或房子——的竞相需求(不仅包括刚性的消费投资需求,还包括刚性的投资或投机需求),那么这个国家或地区的相应储蓄工具——如股票或房子——的需求就必然旺盛,如此自然就会抬高他们所针对的储蓄工具——如股票或房子——的价格。反之,一个国家或地区,在某个时间段内,当人数最多的那代人都是老年人口时,包括房地产市场和股票市场在内的投资市场一定会陷入低迷。

也就是说,通过对人口结构的分析,可以判断包括房地产市场在内的投资市场的大趋势:房屋需求与人口红利呈现高度的正相关关系。人口红利阶段是指,一国处于劳动年龄阶段的人口等于或大于总人口60%的时间跨度范围。根据国际经验,人口红利周期最多维持40年,当老龄化到来时也就意味着人口拐点出现[4],红利周期彻底结束。[5]

当一个国家或地区处于人口红利周期时,只要其政策得当,几乎都存在一个经济快速发展的大周期,这就是我所说的人口红利大周期。在这个周期内,包括房地产市场在内的整个投资市场一般都是趋于繁荣的。关于这点得到了实证数据的有利支持。胡鞍钢给出的数据是,日本的人口红利阶段为1955年至1995年,这40年恰好是日本快速发展的40年。同样,意大利也如此,还是胡鞍钢的数据,意大利的人口红利阶段为1975年至1995年,这20年也是意大利快速发展的20年。[6]

人口红利周期——中国房市长期走牛的主因

回到国内。时隔六年,再回过头来看,对于当时研判所依凭的理论工具——生命周期储蓄模型和人口红利周期论没有任何怀疑,事实上它仍旧是我研究包括股票、房地产、债券等在内的投资市场的主要参考工具。当然,基于严谨和精确,就生育高峰的相关论述确实有修订的必要。相关内容修订如下:

我国自1949年到1990年50年间,出现了三个生育高峰。

第一次出生高峰——恢复性增长期。这一出生高峰发生于1950年至1957年之间。解放初期,我国的社会政治环境相对稳定,社会经济得到了发展,人民生活水平得到了一定的提高。和平时期使那些由于战争推迟了生育计划的人们开始生养孩子。这段时期中每年的出生率都在3‰以上,平均生育率高达35.56‰。这种高出生率主要是由于较高的生育率而引起的。这段时期总和生育率的平均值高达6.06,约有94%的妇女生育3个孩子,近半数的妇女生育6个孩子。尽管这个阶段的人口基数比现在的小,但平均每年出生的人数均为2088.5万人,与1980年以来的出生人数基本相当。纵观这段时期的出生率,可以发现,经过1950~1954年的持续高峰之后,1955、1956和1957年的出生率已恢复到了解放以前的水平。这更说明,这段时期的出生高峰是我国历史上形成的高出生人口再生产类型的延续,同时,从1950年到1954年的出生高峰则是战后的生育恢复。

第二次出生高峰——由补偿性到盲目性增长。这一出生高峰发生于1962年至1971年之间。尽管中共中央和国务院于1962年12月18日发出了《关于认真提倡计划生育的指示》,但我国人口的第二次出生高峰仍于1962年至1971年到来,而且持续时间长达10年。这与当时的社会政治环境有着很强的相关性。从本质上来看,这次出生高峰既是一次出生高峰,也是一次生育高峰,而且它是第一次出生高峰的延续,因为在1958~1961年三年中,出生率的下降主要是受自然灾害的影响,而不是由于人们生育观念的改变引起的生育率的下降或者是由于年龄结构的变化而引起的。同时,我们可以从我国建国以来人口发展中看到,出生率与总和生育率于1963年达到我国后半个世纪的最高点,当年的总和生育率高达7.502,而出生率高达43.37%,其中最主要的一个原因是,许多夫妇在三年自然灾害中推迟生育,待1962年社会经济条件有所改善之后,再进行生育;而1962年的生育决策只能在1963年的出生率和生育率中表现出来,其后,我国人口的生育水平则仍在较高水平上波动,平均达6.07。尽管出生率仍处于较高水平(10年的平均水平高达32.32‰,而且每年的出生率都在30‰以上),但已呈现逐步下降的趋势,只是下降的幅度较小而已。这段时期中平均每年的出生人数高达2795.2万人,比第一次出生高峰时期的平均数高出了700多万。通过前两次出生高峰,我国总人口迅猛增加,到1971年底时,已达85229万人,已是1949年建国时(54167万)的1.573倍。第二次出生高峰对我国人口的年龄结构、此后的人口发展,乃至于社会经济的发展都带来了极大的影响。

第三次出生高峰——结构性增长期。这一出生高峰发生于1980年至1990年之间。自从1972年我国实施强有力的计划生育政策以来,我国人口的出生率与生育率迅猛下降。但在1981年至1990的10年时间中,我国人口的出生水平仍相对高于70年代末期和90年代以来的出生水平,几乎每年的出生率都在20‰以上,人们习惯上将这段时期称为第三次出生高峰。但我们可以清楚地看到,这次出生高峰不论是出生率,还是平均值和峰值,都不如前两次。这段时期出生率的平均值仅为21.34‰,比第二次出生高峰的平均值下降了34%左右。而这段时期中的最高值是1987年的23.33‰,仅约相当于1963年的一半左右。如果比较前后三次出生高峰中的生育率,可以发现,第三次出生高峰中生育率的平均值仅为2.432,相当于第二次出生高峰中生育率平均值(6.07)的三分之一。造成这种局面出现的根源或与当时我国所实施的比1972年所实施的计划生育更为强有力的“一对夫妇只生育一个孩子”的政策相关。[7]也就是说,这次出生高峰并不是由于妇女的生育率高引起的,根本的原因在于当时人口的年龄结构,即育龄妇女,特别是旺育年龄妇女在总人口中所占的比重较高。到第三次出生高峰结束时,中国人口增长又上了一个台阶,达到11.4亿人。

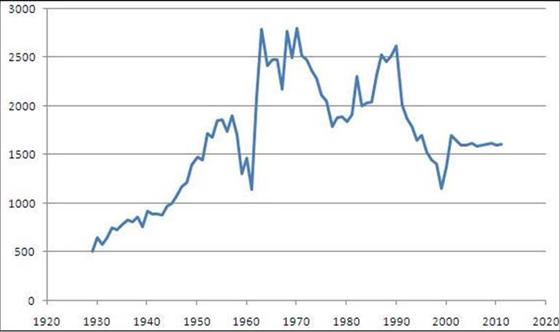

中国出生人口数曲线 数据来源:wind

随着第一波和第二波生育高峰期出生的婴儿们,于1980年前后逐步进入劳动力市场,中国的人口红利窗口也随之打开。据胡鞍钢的数据,那时劳动年龄人口占到了总人口的59.8%,当时中国的劳动年龄劳动力有5.86亿,是同期美国的3.86倍。这一周期直到2010年才达到人口红利的顶峰,同时中国的劳动年龄人口占总人口的比为74.5%。得益于此,自1980年至今,中国经济得到了长足的发展。

而根据美国人口普查局(U S.census bureau)的统计数据显示,每个人的一生中一般会出现两次购房行为,首次置业大约出现于31岁至32岁前后,第二次置业一般在41岁至43岁左右。我们前面提到,中国第一个人口出生高峰是1949年至1957年,第二个高峰是1962年至1971年,第三个高峰是1980年至1990年。根据美国人口普查局的置业年龄表推算,第一个人口出生高峰期的人们(也就是我们常叫的50后),其对应的第一个置业需求高峰应该落在1980年至1988年,与他们对应的二次置业高峰应该在1991年至1999年;第二个人口出生高峰(也就是我们常说的60后)对应的两次住房需求高峰分别是1993年至2002年、2004年至2013年。第三个人口出生高峰(也就是我们常说的80后)对应的两次住房需求高峰分别是2011年至2021年、2022年至2032年。

由于1998年之前中国还没有进行住房制度改革,因此第一个人口高峰对应的两次购房置业需求及第二次人口出生高峰对应的第一次住房需求高峰无法得到满足,这些需求都在房改后被一次性释放。这是2000年以后房地产市场突飞猛进的最主要原因。

从现实情况看,50后的人口高峰出生的人已经接近退休年龄,而且他们的人口基数不大,这些人口的住房需求已经相当有限。当前的住房需求的主力人口应该是60后,即第二次人口出生高峰对应的人群,这些人的一次置业高峰应该已经接近尾声。但从2004年开始,这些60后的二次置业高峰已经来临(主要表现为房改时分得公房的人开始有改善型需求),这个需求高峰一直持续到2013年。而从2011年开始,第三次人口高峰出生的人即80后的第一次置业高峰将出现,该需求高峰又和60后的二次置业高峰出现重叠。

换言之就是,在人口拐点出现之前,中国房地产的发展都将处于人口红利大周期内即高速增长之内,中国房价怎么可能会出现整体性崩盘大跌呢?!也正是基于此,房地产市场的繁荣,于当时而言是预料之中的事情。

遗憾的是,在这里人口和人口结构问题,以及由此而衍生的生命周期储蓄行为和由此产生的人口红利大周期,也就为包括《房地产崩盘时间表》作者及其支持者如汤敏们所忽视了,这也正是我于我发表于“光明日报-光明网”上那两篇文章中提到“这份崩盘表实在不可要领”的缘故。

简而言之,就是以中国历史上最大的人口世代的消费和投资(包括投机)需求为主轴,在低利率和前所未有的自由借贷等因素的配合下,结果便是我们所能见的,现代历史上最大的房地产繁荣周期。

政经天一楼主韩和元《不堪承受的中国房市之重》连载之四第一篇《解码中国房市大涨之谜》第八章:人口红利周期——中国房市长期走牛的主因

[1][日]森岛通夫.透视日本——“兴”与“衰”的怪圈[M].中国财政经济出版社,2000:208.

[2] 参见[美]道格拉斯.诺思.理解经济变迁过程[M].中国人民大学出版社,2008.

[3]从数据看2015中国人婚恋状况:晚婚已成常态.新华网,2016-01-10.转引自央广网:

[4]所谓的人口拐点即在坐标上改变曲线向上或向下方向的点,直观地说就是人口增加或减少的交接点。单人口红利拐点而言,目前没有明确的科学定义。一般认为人口红利拐点指一个社会人口结构中,劳动人口增长率低于非劳动人口(特别是退休劳动人口)增长率的时候。

[5]胡鞍钢.超级中国[M].浙江人民出版社,2016:72.

[6]胡鞍钢.超级中国[M].浙江人民出版社,2016:72.

[7]1982年2月9日,中共中央、国务院发布11号文件提出:“我们的计划生育工作要继续提倡晚婚、晚育、少生、优生。具体要求是:国家干部和职工、城镇居民,除特殊情况经批准者外,一对夫妇只生育一个孩子。农村普遍提倡一对夫妇只生育一个孩子,某些群众确有困难要求生二胎的,经过审批可以有计划地安排。不论那一种情况都不能生三胎。对于少数民族,也要提倡计划生育,在要求上,可适当放宽。”这段文字表述,已经概括了后来被称之为现行生育政策的主要内容。中央11号文件中“某些群众确有困难要求生二胎的”,是特指农民第一胎生了女儿的。但是,由于这一提法只有高级干部知道,而省市以下的地方干部并不了解其实际含义,在很长一段时间内,全国的计划生育工作实际执行的却是“一对夫妇生育一个孩子”。