文/敦远顾问 谭朝兵

1993年,詹姆斯.弗.穆尔在《哈佛商业评论》上首次提出“商业生态系统”的概念,以及“共生、互生、重生”的价值原则。但仅把事实抽象成概念,并不能对企业实践提供有效的帮助。“商业生态”并非新生事物,它是人类社会分工与协作的必然结果,自上古人类发生交换的那一刻起,最原始的“商业生态”模型已经建立。小到企业,中至产业,大致国家乃至全球经济,均可称之为“商业生态”。

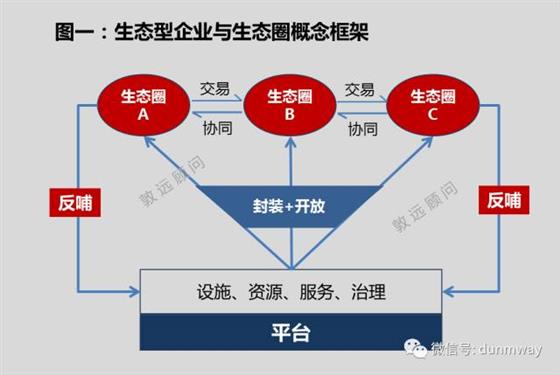

如今,“生态”实践在各类商业机构兴起,需要赋予特定的内涵指向。否则,跟从企业容易落入“画虎不成反类犬”的生态陷阱。正确定义“生态”、“生态型企业”、“生态圈”三个概念(图一),对企业生态化实践至为关键。

生态是对企业资源开放度的衡量

企业生态化,是互联网对传统产业冲击至深的显性产物,概况为三个方面:需求个性化、资源碎片化、组织离心化。

1)需求个性化:互联网首要贡献,消灭了市场信息不对称,赋予2B、2C需求侧充分的个性化选择权。由需求侧反向定义供给,对传统企业带来两个挑战,即如何捕获动态的个性需求,如何快速满足需求。

2)资源碎片化:作为无边界的赋能平台,互联网强化而不是削弱了社会分工,越来越多的个体或小团队比工业时代更容易利用网络平台,以更加专业化的方式进行创业、创新,结果致使整个商业世界的资源与能力分布日益碎片化。如何聚合并创造性地重组组织外的生产要素,不仅是一项挑战,而且必将成为企业网络化生存的必备能力。

3)组织离心化:科层结构下的传统大型商业组织生命延续依赖富有创新活力的个体(或小团队),但其僵化的治理机制却又反噬创新。互联网恰恰为这些个体逃离组织束缚创造了营养丰富的土壤条件,很多大型企业面临被解构的威胁。

时代关上一扇窗口,同时又打开了另一扇窗口。

大型组织,一方面可以依靠自身已经积累技术、用户、品牌等雄厚资源基础,以市场化的方式配置内外部的前端创新力量,将资源使用权交给最能发现、发挥价值的主体。另一方面,可以利用互联网技术嫁接更多的优质外部资源,为前端创新提供更肥沃的土壤基础,促进整体繁荣。第三,可以通过组织治理模式与机制创新(如海尔、阿里平台组织及人单合一模式),脱离规模经济与范围经济对企业的组织边界束缚,依靠强大的平台力量承接、驾驭更大范围的规模与范围经济。

“生态”本质上是对平台组织资源与能力利用开放度的衡量,开放程度越高,组织围栏的藩篱越低,说明其生态化程度越高。

生态型企业竞争力决定于平台竞争力

生态型企业核心构件包括两大部分:平台+生态圈。

此处的平台并非指“连接器”概念的平台商业模式(如淘宝、微信、滴滴),而是生态型企业支持前端“生态圈”业务创新的共享“资源池+能力池+治理架构”。

“资源与能力”经过模块化的“封装”之后,以市场化交易的方式提供给前端在垂直领域为用户提供价值的“生态圈”,它是构成整个生态系统的水分与土壤,其数量、质量、稀缺性决定生态系统的要素竞争力。另外,前端生态圈生成的创新性的资源与能力反哺回平台(如用户资源、数据资源),从而形成整个生态的正反馈效应。

治理架构是包括战略指引、组织模式、价格机制、配置机制、激励机制在内的一整套生态治理规则体系。其中,组织的生态化是一个关键而容易被忽视的命题,如果组织不被解构成模块化的经营主体,在传统职能组织框架下就无法构建业务领域的生态圈,外部优质资源就无法与内部劣质资源进行置换,生态圈内部及生态圈之间很难依靠传统的指挥系统实现协同。

以乐视生态为例,此处爆发的资金链危机,表面上(贾跃亭在内部公开信上指出的)源于战略扩张节奏过快过猛(暂且不论战略方向正确与否),但追本溯源问题出在治理架构上。在传统组织架构下运营复杂的生态系统,不仅超级汽车生态,其它子生态同样无视投入产出效益、无视战略原则地疯狂扩张业务边界,整个组织陷入只对“开垦土地”(战略布局)负责,不对“打粮食”(战略成果)负责的癫狂状态,如此局面是由于自上而下的经营与利益主体缺位造成的,这是其一。其二,是组织的生态化反与协同问题,乐视宣传并引以为豪的“生态化反”的确在局部产生了微不足道的“A+B=C”的创新成果,但并没有足够引爆市场的创新效果。而能够创造“1+1>2”实实在在的利益的“生态协同”并未有效发挥价值,协同一定是利益主体处于自身利益最大化动机在交易过程中形成的自发行为,这种自协同是以完成组织的生态化改造为前提的。

如果把平台聚集的资源与能力要素视作生态的土壤与水分,那么治理架构则可视为生态的阳光与空气。要素竞争力与治理竞争力融合形成的平台竞争力,比传统的核心能力更加复杂、暗默、独特、难以模仿。

生态圈是内外部利益主体结成的交易结构

生态圈在生态型企业的前端直接为用户创造价值,区别提供单一价值的产品或服务,生态圈在价值定位上提供的是一体化的解决方案。为此,所有内外部利益攸关方形成的拓扑交易结构即为生态圈,这些攸关方既包括企业内部的经营主体、外部供方,又包括第三方供应商、第三方客户与直接用户。本质上属于商业模式的范畴。

生态圈并非互联网催生的独特产物,只是互联网超联接属性为生态圈模式更广泛地应用创造了得天独厚的技术条件。正如在商业史上每次商业基础设施更新换代,都必定会加速一轮新的经营与管理范式创新浪潮。

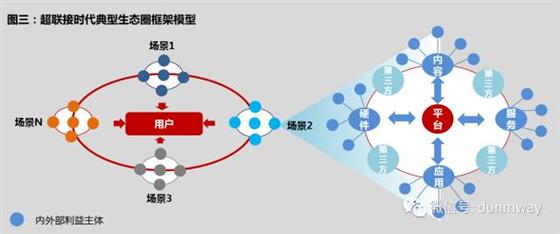

移动互联网与物联网结合,将加快众多传统产业尤其制造业的生态化浪潮。单一产品供应商很难再像过去一样独立生存,必须依附于不同的平台生态圈。要么拥有生态,要么被生态拥有,由此构成未来超联接时代的不同商业组织的生存状态与生存图景(图二)。这是为什么海尔、华为、阿里、GE等大型企业积极布局生态或向生态转型的背后的根本驱动力。

超联接时代,典型的生态圈模型(图三)是以用户应用场景驱动的,涵盖网络硬件、内容、应用、服务、平台(软件+OS+云技术)一体化的解决方案。如何快速扩大网络硬件与操作软件系统的安装基础,抢占、锁定用户资源,是生态圈竞争的焦点,硬件BOM定价或免费模式将成为广泛采用的常规手段,只有用足够的用户规模,合作伙伴与硬件外的衍生收入才会纷至沓来。当然,硬件免费并非扩大用户安装基础的最优策略,仅能实现联网不够的,重要的是如何把连接件变成具有网络效应(正反馈与用户锁定)的网络产品,才能可能实现赢家通吃的战略效果。

生态化是超联接赋予的时代性机遇,大幕正在徐徐拉开,只有那些洞察变迁脉络,掌握思想、原理与方法,站立潮头的企业才能重新改写生存法则,摘取“生态”果实。

(结束)